Doing Images – Doing Displays

Bilder in historischen Ausstellungen als mehrzeitige Praktiken sichtbar machen

Doing „Bruchstücke“

Den Animationsfilm „Am Lagertor“ über die Befreiung des KZ Sachsenhausen kann jede Person heute über die Plattform YouTube abrufen – unabhängig davon, ob sie in der Schule oder im Zug auf ihre Handy-App guckt, am Schreibtisch oder in einem Café arbeitet oder müde auf dem Sofa sitzt: Sie kann den Zeichnungen des Künstlers Cosimo Miorelli beim Entstehen zusehen, den Wanderungen und Veränderungen seiner Striche und Farben folgen und sich synästhetisch, informativ und berührend eine Ahnung vom Geschehen „Am Lagertor“ in Sachsenhausen 1945 aus zwei Perspektiven vermitteln lassen: aus der Sicht des zehnjährigen, in Sachsenhausen inhaftierten Häftlings Thomas Bürgenthal sowie aus der des Befreiers Bernhard Storch, der als jüdischer Angehöriger einer polnischen Einheit der Roten Armee das Lagertor in Oranienburg im April 1945 von der anderen Seite erreichte.

„Am Lagertor“, Animationsfilm von Cosimo Miorelli, Out of Focus; Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©, Berlin 2020; 9:41 Min., Quelle: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=GNMPXs35cBY [14.04.2025]

Der Animationsfilm, der nun an jedem Ort virtuell und ohne erläuternden Kontext zugänglich ist, entstand ursprünglich für die Verwendung in der Ausstellung „BRUCHSTÜCKE ’45. Von NS-Gewalt, Befreiungen und Umbrüchen in Brandenburg“ der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.[1] Der Künstler und ein Team von Out of Focus erarbeiteten ihn gemeinsam mit mir und der Kuratorin aus der Gedenkstätte Sachsenhausen Mareike Otters.

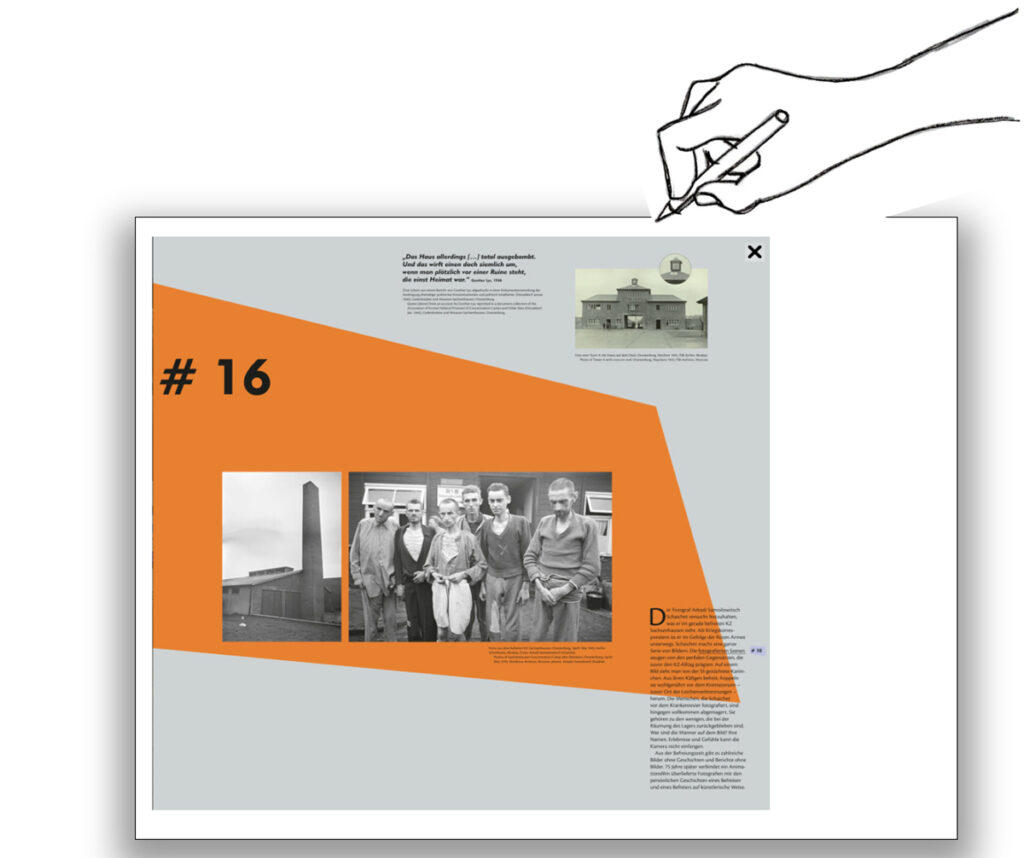

Abb. 1: Fotos aus der Ausstellung „Bruchstücke ’45“. Fotograf: Benjamin Maltry; Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©, Oranienburg 2020; Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

Diese Ansichten verdeutlichen, dass das Filmdisplay ursprünglich Teil eines Ensembles im Raum war, durch den sich Besucher:innen bewegten. BRUCHSTÜCKE ’45 erzählte ausgehend von 45 Dingen – den Bruchstücken – Geschichten aus dem Jahr 1945 in der Region. Durch die Zusammenarbeit von fünf Gedenkstätten an Orten ehemaliger Konzentrationslager und anderer Haftorte in verschiedenen brandenburgischen Regionen gelang es, vielseitige Einblicke in die Zeit des Übergangs von Krieg zu Frieden zu geben, ohne dabei Widersprüchlichkeiten, Gleichzeitigkeiten und Leerstellen des Geschehens auszublenden. Das Ausstellungsteam stellte die Lücken und Ambivalenzen in den Mittelpunkt, um bewusst mit ihnen zu arbeiten.

Der Animationsfilm war Teil des Kapitels „Einschneidende Tage“, das das unmittelbare Geschehen um die Befreiung des Lagers thematisierte und wiederum mit anderen Objektensembles und Zeitebenen korrespondierte. Das Setting „Ausstellung“ – für das der Film konzipiert wurde – war also ein ganz anderes als das Anschauen des Films auf YouTube. Die Praxis des Zeigens und Sehens der Bilder ist in diesem anderen Setting, zu diesem anderen Zeitpunkt eine andere und geht auch mit anderen Wirkungen einher. Ausgehend von Cosimo Miorellis Kunst im Kontext von „BRUCHSTÜCKE ’45“ fragt dieser Essay, welche Potenziale für Perspektivwechsel darin liegen, Bilder mit Hilfe von grafischen und künstlerischen Mitteln als mehrzeitige Praktiken sichtbar zu machen.

„Gemachtheit zur Sichtbarkeit bringen“

Das eigentliche Bruchstück #16 war gar nicht der Film „Am Lagertor“, sondern es waren zwei Fotografien, mit denen der russische Kriegsfotograf Arkady Samoylovich Schaichet bei der Befreiung des Lagers dokumentierte, welche Situation er wenige Tage nach der Befreiung in Sachsenhausen vorfand.

Abb. 2: Foto aus der digitalen Ausstellung „BRUCHSTÜCKE ’45“, Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©;

Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

Die kuratorische Entscheidung für die Auswahl der beiden Bilder war eine sehr bewusste: Eine Reihe von Fotografien legt nahe, dass Schaichet die Befreiten bat, sich für die Aufnahmen zunehmend zu entkleiden, um ihre ausgehungerten Körper zu dokumentieren. Wir entschieden uns dafür, aus dieser Serie sensitiv nur ein Bild auszuwählen, auf dem die Befreiten noch weitgehend angezogen sind. Über die Kombination von zwei Motiven machten wir deutlich, welch widersprüchliche Eindrücke das befreite Lager bot: Neben den abgemagerten Menschen begegneten Schaichet wohlgenährte Zuchtkaninchen der SS, die vor dem Krematorium im Gras hoppelten.

Dem Ausstellungsansatz folgend, setzte die textliche Erzählung am Objekt selbst, seiner Materialität und den damit verbundenen Handlungen an. Wir thematisierten den Akteur und die Praxis der Herstellung der Bilder und nutzten die Fotos nicht – wie noch immer in vielen Ausstellungen üblich – als vermeintliche Belege oder als Illustrationen für eine Schilderung „der Befreiung“. Damit knüpften wir an Forderungen wie die von Georges Didi-Huberman an, die „Gemachtheit“ von Bildern aus den KZs „zur Sichtbarkeit [zu] bringen“.[2]

Der Text verweist zudem offen auf das kuratorische Problem, dass wir nichts über die fotografierten Personen wissen: „Wir haben aus der Befreiungszeit zahlreiche Bilder ohne Geschichten und Berichte ohne Bilder.“[3] Er erläutert den Besuchenden, dass der Film „Am Lagertor“ auf künstlerische Weise und aus gegenwärtiger Perspektive versucht, mit diesem Problem umzugehen, und wie er überlieferte visuelle Eindrücke mit persönlichen Geschichten verknüpft. Wir wollten die Besuchenden nicht nur über die Geschichte der Befreiung und die Gemachtheit der Bilder informieren, sondern sie in den kuratorischen Umgang mit den (historischen) Bildern integrieren. So machten wir mit dem Animationsfilm die Unvollständigkeiten als Bestandteil der Auseinandersetzung mit Vergangenheiten selbst zum Ausstellungsinhalt und als gegenwärtige Praxis des Ausstellungsteams transparent. Welche Perspektiven (und Perspektivwechsel) die künstlerische Arbeit ermöglicht, sollte den Besuchenden mit dem Film nicht nur unbewusst begegnen, sondern über den Text bewusst offengelegt werden.

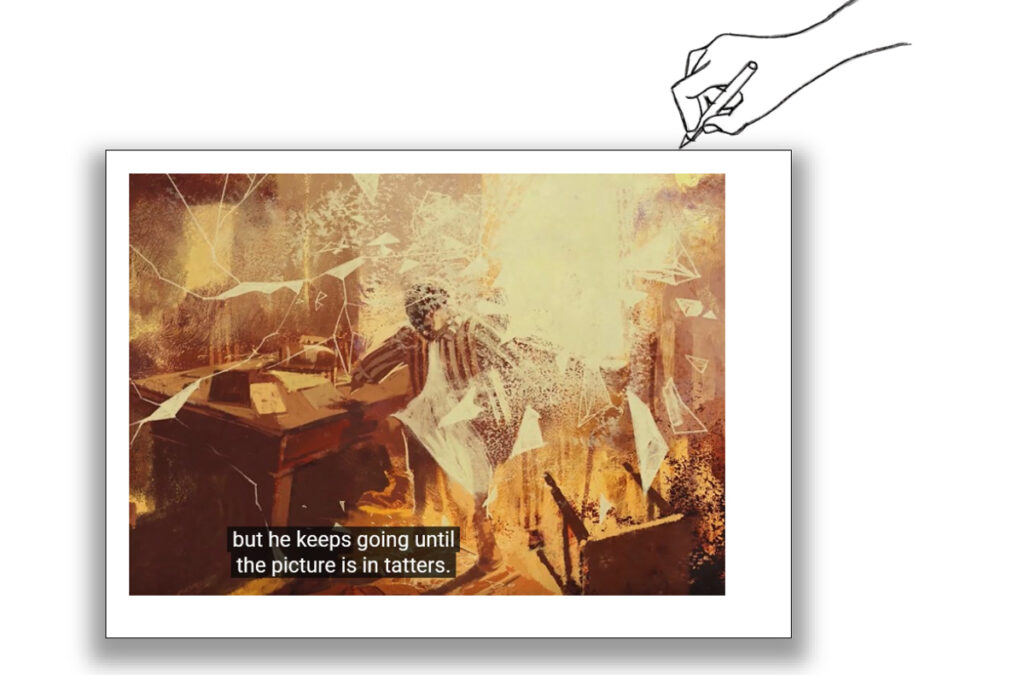

Abb. 3: Still aus dem Film „Am Lagertor“, Animationsfilm von Cosimo Miorelli; Out of Focus; Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©,

Berlin 2020; Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

Das Medium „Animationsfilm“ bot uns für diesen besonderen Perspektivwechsel eine Möglichkeit, weil der Stil des Künstlers Cosimo Miorelli den Akt des „Zeichnens“ sichtbar macht.[4] Außerdem konnten wir auch visuell auf einer Metaebene mit dem Thema „Bildlichkeit“ spielen, wie auf diesem Film-Still (Abb. 3) sichtbar wird: Das Zertreten eines Hitler-Bildes wird in das Zersplittern des filmischen Bildes übersetzt. So ermöglichte uns die Zusammenarbeit mit Miorelli, sowohl die Gemachtheit der historischen Bilder als auch die Gemachtheit der Ausstellung und ihrer Bildlichkeiten sichtbar werden zu lassen: Sowohl das „Doing Images“ als auch das „Doing Displays“ (was im Englischen wirklich „Ausstellung machen“ bedeutet) wurde für die Besuchenden so transparent.

Ambivalenzen anschaulich machen

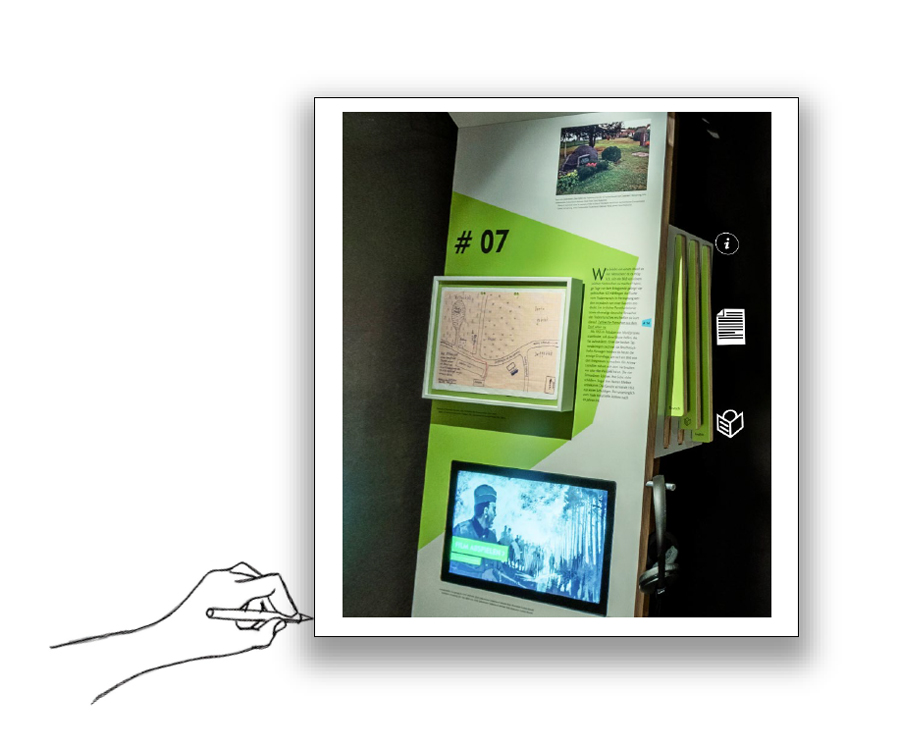

Auch bei einem anderen Leitobjekt, dem „Bruchstück #07“, entschieden wir uns, Miorellis Filmkunst für den kuratorischen Umgang mit Visualität einzusetzen. Das Objekt gehörte zum Ausstellungsteil aus der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald. Es handelt sich um eine Tatortskizze aus dem Jahr 1955, die im Prozess um die Ermordung von vier geflohenen KZ-Häftlingen im brandenburgischen Ort Herzsprung als Beweisstück diente und von einem der Tatverdächtigten angefertigt wurde. Im Text wird danach gefragt, ob sich von so einem Verbrechen überhaupt ein Bild machen lasse. Er verweist – wie auch der Film selbst – auf die fehlende Perspektive der Ermordeten in der Überlieferung und führt den Animationsfilm „Herzsprung“ als Versuch einer Annäherung aus aktueller Perspektive ein.

Abb. 4: Foto aus der digitalen Ausstellung: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©; Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

Im Ausstellungsdisplay ergab sich, wie auf der Fotografie (Abb. 4) sichtbar, ein Ensemble aus Text, dem Faksimile der Tatortskizze und dem Filmdisplay. Wie es die Kulturwissenschaftlerin Nicola Lepp treffend formuliert hat, ist eine Ausstellung als „Medium durch ein Gemenge charakterisiert, bestehend aus in Form von Text anwesendem Wissen, Themen und Intentionen und dann aus konkreten und sichtbaren Räumen, Objekten, anderen Exponaten, Labels mit Beschriftungen, die je in eine bestimmte dreidimensionale Ordnung gebracht wurden, um von Besuchern durch ihre Bewegung im Raum erfahren zu werden.“[5]

Als solches Medium bieten Ausstellungen besondere Möglichkeiten, historische Bilder und Bildlichkeit nicht nur als Produkte vergangener Zeiten, sondern als Praktiken vorzustellen. Und sie ermöglichen es, dabei offen zu legen, wie Bildpraktiken bestimmter Vergangenheiten mit denen anderer Zeiten zusammenwirken: hier die Herstellung der Skizze aus dem Jahr 1955 mit dem unbebilderten Verbrechen von 1945.[6] Die Animation ermöglicht es schließlich, transparent zu machen, dass der Umgang mit Bildern von Kurator:innen – den „Geschichtenerzähler:innen“ der Jetztzeit – selbst Teil von Bildpraktiken ist, durch die visuelle Quellen in wechselnde Kontexte eingebunden werden oder als Bestandteil unterschiedlicher und sich verändernder Narrative und Materialitäten fungieren.[7]

Den Kurator:innen David Rojkowski, Carmen Lange und mir bot die Einbindung des animierten Films „Herzsprung“ zudem die Möglichkeit, Komplexität und Anschaulichkeit miteinander zu verbinden. Und dies nicht nur im Hinblick auf die beschriebenen Fragen von Bildlichkeit, sondern auch auf die Komplexität des Geschehens selbst: Bei dem Mord in Herzsprung war ein ehemaliger Häftling tatbeteiligt. Die SS hatte ihn im Zuge der Räumung der Lager zum Bewacher der anderen Gefangenen gemacht. Die Geschichte ist also in sich sehr komplex und die perfide Strategie der NS-Verantwortlichen mit all den resultierenden Grauzonen von Opfer- und Täterrollen schwierig zu vermitteln. Miorellis Kunst ermöglichte es uns, vor dieser historischen Komplexität nicht zurückzuschrecken. Wir konnten sie über den Film in eine anschauliche, für Besuchende zugängliche Perspektive übersetzen, ohne dabei die notwendige Differenziertheit aufzugeben. Zudem legten wir erneut die Gemachtheit des Displays und die des historischen Bildes offen.

Herzsprung, Animationsfilm von Cosimo Miorelli, Out of Focus; Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©, Berlin 2020; 8:52 Min., Quelle: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=fQvYtGc__fM [14.04.2025]

Um Minute fünf des Films zeigt sich aber: Miorellis Zeichentechnik übersetzt zwar die Gemachtheit der Bilder in etwas Sichtbares, Gleiches geschieht aber keineswegs mit anderen immersiven Elementen wie dem Sound. Die Entscheidung für Töne, wie z.B. die Geräusche von Schüssen, die wir im Team kontrovers diskutierten, zeigt, dass noch viele Probleme, die der Einsatz animierter Bilder – trotz all seiner Potenziale für einen Perspektivwechsel in Bezug auf Bildlichkeit und Anschaulichkeit – mit sich bringt, ungelöst bleiben.

Fehler machen

Dies leitet zu weiteren Herausforderungen über: Filmemachen gehört nicht zwingend zu den Kernkompetenzen von Kurator:innen. Das Team von erfahrenen und guten Ausstellungsmacher:innen war für die Filme grundlegend auf die Zusammenarbeit mit externen Expert:innen angewiesen. Es braucht für solch eine Zusammenarbeit viele Kapazitäten: Sehr unterschiedliche Denkweisen kommen zusammen, und gerade für die Vermittlung von NS-Geschichte sind genaue Abstimmungen zwingend, da es einer besonderen inhaltlichen Sensibilität bedarf, das passende Wording und passende Bilder zu entwerfen.

In einer Szene wurden auf der Bildebene Männer gezeichnet, obwohl es um eine Kompanie von weiblichen Häftlingen ging. Eventuell kam hier eine unbewusste Vorstellung der Filmemacher:innen von „den Häftlingen“ als Männer zum Ausdruck. Es entstand eine Text-Bildschere, die verzerrte Geschlechtervorstellungen multipliziert. Zwar fiel uns der Fehler auf, auf Veränderungen verzichteten wir allerdings aufgrund fehlender Zeit und des begrenzten Budgets. So verfehlten wir an dieser Stelle eine differenzierte Darstellung von Geschlecht, die im anderen Film durchaus gelungen ist, und (re)produzierten stereotype Vorstellungen.

Es wird deutlich, dass ein animierter Film in Ausstellungen als eigenes Projekt im Projekt zu betrachten ist: Es braucht besondere Kompetenzen, Zeit und Geld. Die erforderlichen Ressourcen divergieren weit von den engen Budgets vieler Kultureinrichtungen. Dies hat schnell eine Unterbezahlung von Externen zur Folge, da alle unerwarteten Entwicklungen auf ihre Kosten gehen und sie ihre Leistungen sowieso oft günstig anbieten, um überhaupt Projekte realisieren zu können.

Eigenleben

Hinsichtlich des Films „Am Lagertor“ habe ich oben bereits beschrieben, wie stark die von Kultureinrichtungen geschaffenen Bildwelten abweichend von der ursprünglichen Konzeption in wechselnde Umgebungen eingebunden werden. Sie sind Teil von aktuellen Bildhandlungen und -umgebungen, die sich verändern und auch zu ungeplanten Perspektivwechseln führen können. Bei „BRUCHSTÜCKE ’45“ begann dieses mediale „Eigenleben“ pandemiebedingt schon vor der Ausstellungseröffnung: Die analog konzipierte Ausstellung, die digitale Elemente wie die Filme enthielt, wurde, bevor ein:e einzig:e Besucher:in kam, für eine digitale 360-Grad-Version abgefilmt und online gestellt.

Abb. 5: Foto aus der 360-Grad-Ausstellung: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ©; Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

Ausstellung „BRUCHSTÜCKE ’45“ online als 360°-Ausstellung: https://www.bruchstuecke45.de/ [14.04.2025]

Der Faktor einer solchen (Re-)Mediatisierung und ihrer Folgen, den ich hier nur anreißen kann, wird m.E. bisher von Kultureinrichtungen zu wenig reflektiert: In den aktuellen Bildpraktiken im virtuellen Raum kommt es zu einer komplexen, wiederholten und exponentiell wachsenden Neu- und Wiederverwertung von Bildmaterial.[9] In diesem Prozess geht häufig die Kenntnis und die Sichtbarmachung des ursprünglichen Kontextes mehr und mehr verloren. Mit Fokus auf Ausstellungen und Kultureinrichtungen geschieht dies in Online-Ausstellungen oder in Vermittlungsangeboten, die im Baukasten-Prinzip – oft ohne großes Bewusstsein für Bildlichkeit – entstehen und die historischen Bilder auf Grund ihrer visuellen Attraktivität rein illustrativ verwenden.[10] Anstatt zum Beispiel Comics und Kunst zu nutzen, um wie durch Miorellis Zeichenstil über einen Perspektivwechsel die Spezifik von Bildern als Praktiken offen zu legen, werden sie häufig nur als attraktives Beiwerk oder als Spielerei eingesetzt. Noch kaum erforscht ist auch die informelle Nachnutzung von historischen Bildern aus Kultureinrichtungen in den Sozialen Medien.

Vermeintliche Neutralität und gefällige Anschaulichkeit

Der Einsatz von Animationsfilmen in Ausstellungen kann Perspektivwechsel allerdings nicht nur er-, sondern auch verunmöglichen: Ein „nüchterner“ grafischer Stil suggeriert in Ausstellungen, vermeintlich objektive und präzise Informationen visuell zu transportieren. Assoziiert mit Wissenschaftlichkeit und Daten hält das Medium „Infografik“ implizit die Gemachtheit dieser (keinesfalls neutralen) zeitgenössischen Bildproduktionen unsichtbar.

Das folgende Beispiel stammt aus dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Der untertitelte Stummfilm startet mit der Einblendung der Jahreszahl 1939 und auf der Textebene mit der Erläuterung des Beginns des deutschen Vernichtungskrieges in Osteuropa. Bildlich wird dieser in stark stilisierter, technisch kühler Grafik in Grau und Rottönen visualisiert, stilisierte Soldatenfiguren und Panzer stehen für die deutsche Armee, brennende Häuser und Personengruppen inklusive Frauen und Kinder für die Zivilbevölkerung sowie für Deportierte und ermordete Jüdinnen und Juden. Das Ende des Filmabschnitts zum Vernichtungskrieg bildet die stilisierte Darstellung von Auschwitz bzw. einem Lagergelände. Es folgt ein Zwischenspiel über die Siedlungsziele des NS-Regimes, in dem die osteuropäische und deutsche Bevölkerung grafisch identisch und auch genauso wie zuvor die NS-Opfer symbolisiert werden.

Auch die Textebene stellt nicht nur die osteuropäische, sondern auch die deutsche Bevölkerung als Opfer vor, die für die Umsiedlung „ihre eigene Heimat verlassen mussten“. Diese Gleichsetzung findet schließlich in der Abschlusssequenz des Filmes einen Höhepunkt. Mit der Einblendung der Jahreszahl „1945“ erzählt der Film von den dramatischen Erfahrungen flüchtender Deutscher gegen Ende des Krieges. Die Bilder von brennenden Häusern und stilisierten Personengruppen, Panzern und Soldaten sind auf so frappierende Weise den Visualisierungen des Vernichtungskrieges 1939 ähnlich, dass die teils differenziertere Textebene dahinter vollkommen zurücktritt. Der Versuch, textlich auf die bis zum Kriegsende fortgesetzten NS-Verbrechen hinzuweisen, scheitert auf der Bildebene völlig: Die Betrachtenden werden visuell direkt vom Sterben auf der Flucht auf die exakt identische Auschwitz-Darstellung wie im ersten Filmabschnitt geleitet. Mit der technischen Bildsprache, die hier gleichermaßen für die deutschen Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung wie auch für die Flucht von Deutschen genutzt wird, wird die Gemachtheit der Bilder keinesfalls offengelegt und die Positioniertheit, die jeder Bildproduktion innewohnt (es gibt keine „neutrale“ Sichtweise), unsichtbar gehalten.

Videoaufnahme (Ausschnitt) aus der Dauerausstellung „Flucht und Vertreibung der Deutschen“, Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung ©

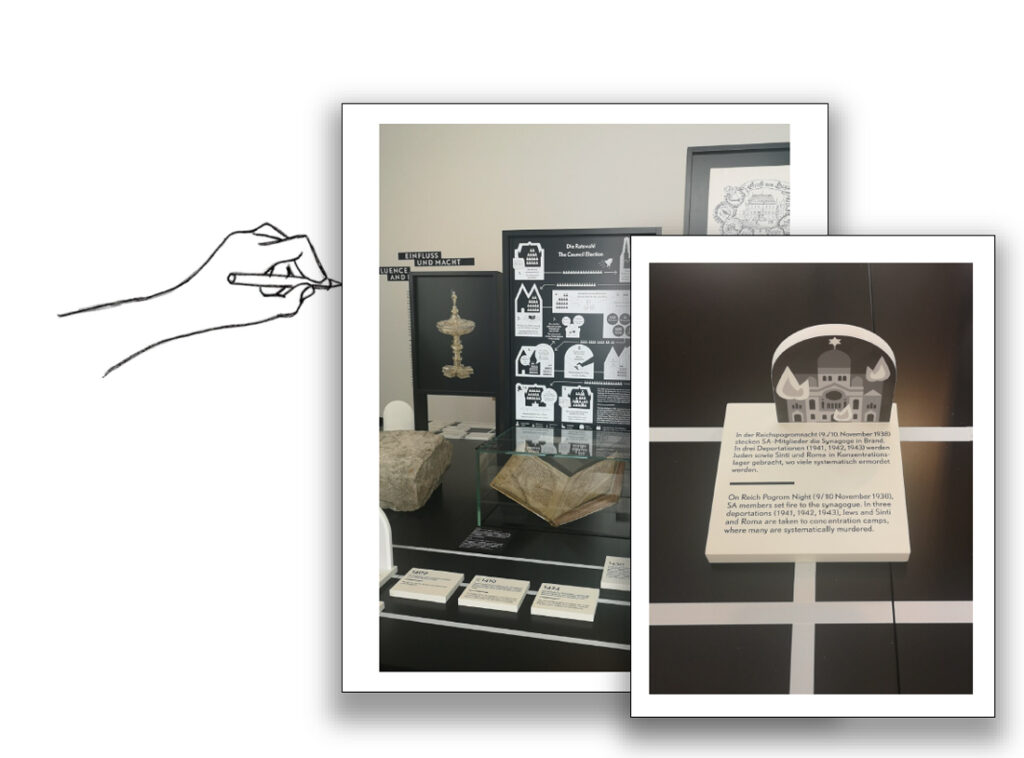

Eine weitere, eher problematische Form der musealen Nutzung comicartiger Gestaltungselemente zeigt sich, wo Museen versuchen, ihre Themen in gefälliger Bildsprache auf angenehme und ansprechende Art visuell aufzubereiten: So erzählt das Kulturgeschichtliche Museum Osnabrück seine gesamte Dauerausstellung mit kleinen, durchaus attraktiven grafischen Elementen. Was an vielen Stellen – wie hier (Abb. 6 hinten) bei mittelalterlichen Objekten zum Thema Einfluss und Macht – funktioniert, führt bei bestimmten Themen zu problematischen Verbildlichungen: so etwa bei einer „niedlichen“ brennenden Synagoge (Abb. 6 vorne). Die visuelle Ebene kommuniziert ein Gotteshaus mit Davidstern im Bilderbuchstil, die Flammen, die aus dem Dach schlagen, sehen statt nach Zerstörung und Gewalt wie Kerzenschein aus. Die Textebene, die die Gewalt explizit beschreibt, fällt von dieser Visualisierung weit ab.

Abb. 6: Dauerausstellung Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück ©; Fotos, Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2022

Museen nutzen Comic-Stile auch in ihren Online-Angeboten, um Anschaulichkeit zu schaffen. Wie bei dem folgenden Beispiel aus dem Deutschen Historischen Museum fehlt es dabei m.E. häufig an Selbstreflexion auf der Ebene der eigenen Bildherstellung. Der Film möchte Inhalte zur Stadtgeschichte mit Hilfe der Identifikationsfigur „Konrad“ vermitteln. Mit „Konrad“ wird aber auf sehr exkludierende Weise ein weißer Junge mit bildungsbürgerlich deutschem Namen und weiteren Privilegien zum Prototyp des geschichtsinteressierten Jugendlichen stilisiert. Die Verantwortlichen (re)produzieren somit – vermutlich unbewusst – klassistische, rassistische und genderbezogene Stereotype und Ausschlüsse, statt Perspektivwechsel zu ermöglichen.

Abb. 7: Screenshot des Angebots vom Deutschen Historischen Museum „Die Stadt im Mittelalter“, Katharina Sambeth / Deutsches Historisches Museum, CC BY-NC-SA 4.0, Berlin 2021, https://www.dhm.de/bildung/ida/mittelalter/stadt/sek1C [14.04.2025]; Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

Die Beispiele zeigen, wie wichtig es angesichts des exponentiell gewachsenen Bedeutungsgewinns von Bildlichkeit für Erinnerungseinrichtungen ist, einen neuen Auftrag anzuerkennen: Neben der Vermittlung von Geschichte müssen Kurator:innen im digitalen und analogen Raum den Umgang mit Bildern, das Lesen visueller Informationen, das kritische Einordnen von historischen und zeitgenössischen Bildproduktionen als Bildungsauftrag annehmen. Bei der Vermittlung von „Visual Literacy“ können Comics und künstlerische Mittel helfen, um Perspektivwechsel und Erkenntnisgewinn zu ermöglichen.

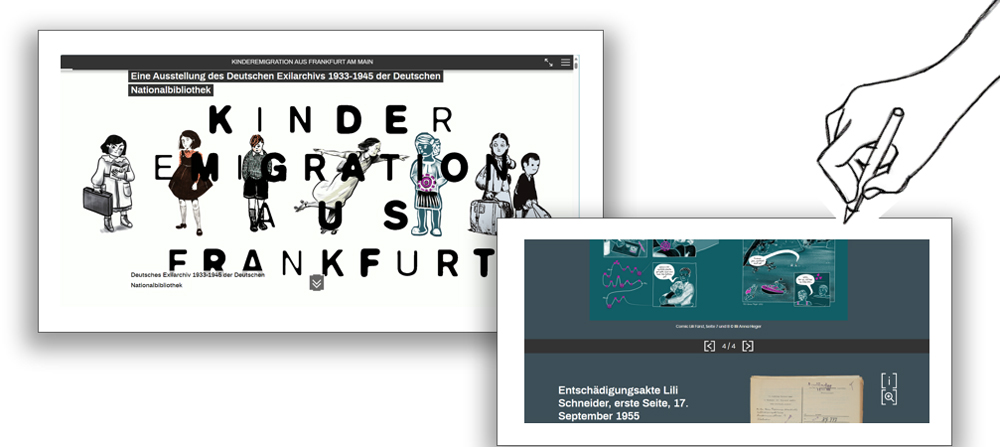

Eine virtuelle Ausstellung, die diesen Auftrag (nicht explizit, aber implizit) umsetzt und das Medium Comic dafür nutzt, ist „Kinderemigration aus Frankfurt am Main“ vom Deutschen Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek.[11] Sechs verschiedene Zeichner:innen übersetzen hier je eine Biografie in eine Bildgeschichte. Durch die sichtbaren Unterschiede der Zeichenstile wird transparent, dass es sich bei den Comics um eine jeweils individuelle und persönliche Annäherung eine:r Künstler:in handelt. Zugleich korrespondieren die gezeichneten Elemente der Online-Präsentation mit historischen Dokumenten und Fotos, die nicht als Illustrationen, sondern als Objekte in ihrer Medialität vorgestellt werden. Die Ausstellung nutzt die digitalen Möglichkeiten, um die Gemachtheit der historischen und aktuellen Bildwelten sichtbar zu machen, und überträgt die Optionen des Mediums Ausstellung mit seinem Charakter des „Gemenges“ in den virtuellen Raum.

Abb. 8: Screenshots der digitalen Ausstellung „Kinderemigration aus Frankfurt am Main“ vom Deutschen Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek 2021, https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/kinderemigration1933-1945/ [14.04.2025]; Bildarrangement und Zeichnung: Maren Jung-Diestelmeier 2024

[1] Die Ausstellung ist in ihrer Online-Version weiterhin zugänglich: https://www.bruchstuecke45.de/ [14.04.2025]; vgl. auch Axel Drecoll/Maren Jung-Diestelmeier (Hg.), Bruchstücke ’45. Von NS-Gewalt, Befreiungen und Umbrüchen im Jahr 1945, Berlin 2021.

[2] Georges Didi-Huberman, Das Öffnen der Lager und das Schließen der Augen, in: Ludger Schwarte (Hg.), Auszug aus dem Lager. Zur Überwindung des modernen Raumparadigmas in der politischen Philosophie, Bielefeld 2007, S. 18, https://www.transcript-open.de/doi/10.14361/9783839405505-001#read-container [14.04.2025].

[3] Drecoll/Jung-Diestelmeier (Hg.), Bruchstücke ’45, S. 62.

[4] Siehe dazu auch ein anderes Projekt des Künstlers: „Im Märkischen Sand“. Eine Webdoku von Katalin Ambrus, Nina Mair und Matthias Neumann mit Bewegtbildern von Cosimo Miorelli, 2016, http://imidoc.net/ [14.04.2025].

[5] Nicola Lepp, Diesseits der Narration. Ausstellen im Zwischenraum, in: Stapferhaus Lenzburg u.a. (Hg.), Dramaturgie in der Ausstellung. Begriffe und Konzepte für die Praxis, Bielefeld 2014, S. 110-117, hier S. 110.

[6] Diese Chance von Museen arbeitet Britta Hochkirchen eindrücklich heraus: Britta Hochkirchen, Absockeln als Chance für das historische Lernen in Museen, in: Sebastian Barsch/Jörg van Norden (Hg.), Historisches Lernen und Materielle Kultur. Von Dingen und Objekten in der Geschichtsdidaktik, Bielefeld 2020, S. 217-233, https://www.transcript-open.de/doi/10.14361/9783839450666-014 [14.04.2025].

[7] Zu den Zeitpraktiken von Historiker:innen, die keinesfalls außerhalb „der Geschichte“ agieren, vgl. Achim Landwehr, Diesseits der Geschichte. Für eine andere Historiographie, Göttingen 2020.

[8] Mit Thomas Weber begreife ich unter Mediatisierung „die immer stärkere Nutzung von technisch vermittelten, auf Speicherung basierten direkten wie indirekten Kommunikationsformen sowie die allgemeine Vervielfachung und Ausweitung von medienvermittelter Kommunikation“. Thomas Weber, Wie wir uns erinnern werden. Zur medialen Transformation des Holocausts, in: Anne-Berenike Rothstein/Stefanie Pilzweger-Steiner (Hg.), Entgrenzte Erinnerung: Erinnerungskultur der Postmemory-Generation im medialen Wandel, Berlin/Boston 2020, S. 13-37, hier S. 13.

[9] Vgl. ebd., S. 13-37; Maren Jung-Diestelmeier/Ulrich Prehn, Komplizierte Anschauung? Anschauliche Komplexitäten? Zur Visualität von NS-Geschichte und zu Visualisierungsstrategien in Ausstellungen, in: Axel Drecoll/Michael Wildt (Hg.), unter Mitarbeit von Kolja Buchmeier, Nationalsozialistische Konzentrationslager. Geschichte und Erinnerung, Berlin 2024, S.181-196..

[10] Ein solches Baukastensystem bietet z.B. DDBstudio der Deutschen Digitalen Bibliothek, https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/daten-nutzen/virtuelle-ausstellungen/ddbstudio, vgl. z.B.:„Ik denke der Affe laust mir!“ Preußen nach der Reichsgründung 1871, Virtuelle Ausstellung, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/preussen-reichsgruendung-1871/#s103; vgl. auch: Deutschland im Nationalsozialismus: Nicht davon gewusst? Interaktives Lernportal zur deutschen Geschichte, https://www.dhm.de/bildung/ida/nationalsozialismus/ [alle 14.04.2025].

[11] „Kinderemigration aus Frankfurt am Main“ vom Deutschen Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek 2021, https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/kinderemigration1933-1945/ [14.04.2025].

[12] Thorsten Heese, „3 D“ – Der historische Lernort Museum zwischen Authentizität und Virtual Reality, in: Barsch/van Norden (Hg.), Historisches Lernen und Materielle Kultur, S. 253-264, hier S. 259, https://www.transcript-open.de/doi/10.14361/9783839450666-016 [14.04.2025]. Vgl. auch Jung-Diestelmeier/Prehn, Komplizierte Anschauung? Anschauliche Komplexitäten?

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“,

hg v. Christine Bartlitz und Irmgard Zündorf

Themendossier: Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics

Zitation

Maren Jung-Diestelmeier, Doing Images – Doing Displays. Bilder in historischen Ausstellungen als mehrzeitige Praktiken sichtbar machen, in: Visual History, 28.05.2025, https://visual-history.de/2025/04/28/jung-diestelmeier-doing-images-doing-displays/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2860

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de