Gewichtiges Zeitdokument in Wort und Bild

Rezension: Siegfried Wittenburg: Ein Leben als Drahtseilakt

Cover: Siegfried Wittenburg, Ein Leben als Drahtseilakt. Die utopischen Jahre 1952-1996, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale), 2024 ©

Der großformatige Text-Bildband wiegt 2,6 Kilogramm und ist 480 Seiten stark. In ihm lässt der jetzt 72-jährige Fotograf Siegfried Wittenburg, der heute in Sanitz bei Rostock lebt, in Wort und Bild sein Leben Revue passieren. Schreibende Fotografen sind in der Historie der ostdeutschen Fotografie eher eine Ausnahme.[1] Das gilt nicht für Wittenburg. Er verfasste bereits zwischen 2010 und 2012 insgesamt 26 Beiträge für das Zeitgeschichtsportal einestages von „Spiegel Online“, in denen er – flankiert von rund 500 eigenen Fotografien – launig und humorvoll über den Alltag in der DDR berichtete: über die jährlich wiederkehrenden „Kampfdemonstrationen“ am 1. Mai, die alltäglichen Warenengpässe oder die Freiräume, die sich die Bürger des Landes (vornehmlich Jugendliche) selbst schufen und zum Ausbruch auf Zeit aus der Enge des Alltags nutzten etc. Die besten dieser Beiträge fanden auch Eingang in seinen 2012 erstmals veröffentlichten Bildband „Leben in der Utopie. Fotografien 1980-1996“, der ebenfalls beim Mitteldeutschen Verlag in Halle/Saale erschienen ist (2. Auflage 2019).

Einige dieser Texte sind in überarbeiteter Form auch im neuen Buch zu finden, ebenso wie rund 60 der damals veröffentlichten Fotografien Siegfried Wittenburgs[2] – etwa aus den Rostocker Neubaugebieten, von einem Evangelischen Kirchentag 1983 in der Stadt, dem jährlichen Bergringrennen in Teterow in der Mecklenburgischen Schweiz, von Schaufensterdekorationen in der DDR voll (unfreiwilliger) Komik, außerdem von den Rostocker Ereignissen während der Friedlichen Revolution 1989/90 und den darauf folgenden „Wende“-Jahren. Auch variiert der Untertitel des aktuellen Bandes „Die utopischen Jahre 1952-1996“ den Titel des Vorgängerbuches. Doch entsprechend des größeren Zeitraumes, der darin geschildert und reflektiert wird, weitet sich Wittenburgs Blick in die DDR-Geschichte nun um mehr als zwei Jahrzehnte. Er geht zurück bis in sein Geburtsjahr 1952 und endet im Jahr 1996.

Begonnen hat Siegfried Wittenburg mit seinen sozialdokumentarischen Kamera-Exkursen Ende der 1970er Jahre als Autodidakt. Äußerer Anlass war sein Umzug in das Neubauviertel Rostock-Lichtenhagen. (Leider fehlt im Buch hierzu – wie zu manch anderem, verbal geschildertem Ereignis – eine exakte Zeitangabe; im Gegensatz zu den Aufnahmedaten der darin abgebildeten Fotos). Während seine Mutter „Tränen in den Augen“ hatte, als sie ihre Drei-Zimmer-Neubauwohnung zum ersten Mal sah, und begeistert ausrief: „So eine schöne und sonnige Wohnung! Mit Balkon, Einbauküche, Fernheizung, Badewanne, dazu fließendes warmes und kaltes Wasser!“, erlitt der bereits 25-jährige Sohn „einen Schock“, als er das sieben Quadratmeter große „Mauseloch“ von Kinderzimmer sah, in das er einziehen musste (S. 59). Als Lediger stand ihm keine eigene Wohnung zu, als seine Eltern und er ihr bisheriges Zuhause in Warnemünde (in Strandnähe) verlassen mussten, weil die Nationale Volksarmee (NVA) es für ihre Offiziere beanspruchte.

Notgedrungen fügte er sich in sein Schicksal, auch wenn das Umfeld rundherum noch in Schlamm und Schutt versank. Von seinem Lohn als Funkmechaniker kaufte er sich eine Kamera und entdeckte „das Medium Fotografie (für sich) als künstlerisches Ausdrucksmittel“. Bald richtete er sich im fensterlosen Bad der Freundin, die noch in Leipzig studierte, „eine Dunkelkammer ein“, um darin in „ihrer Abwesenheit Filme zu entwickeln“ (S. 131). Hier entstand auch seine erste Fotoserie „aus acht Schwarzweißfotografien im Format 30 x 20 cm, ‚Neubauimpressionen‘“ genannt (S. 132).

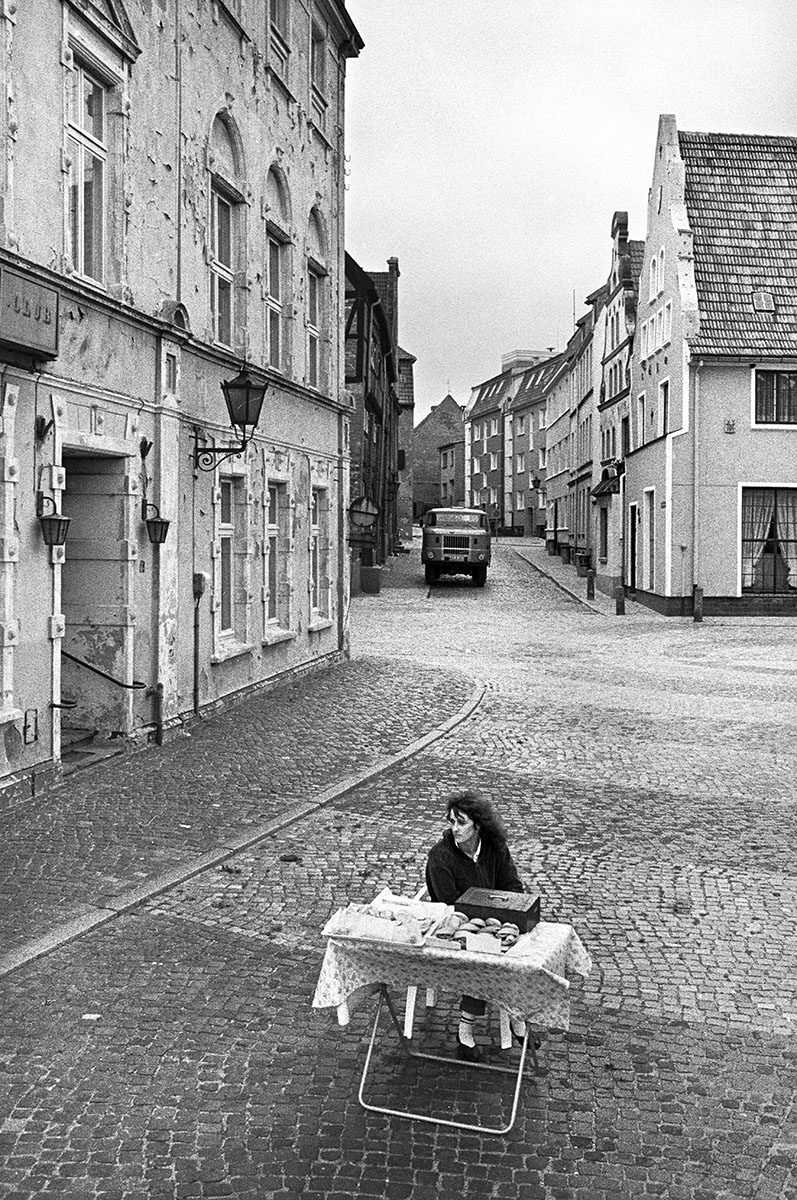

Siegfried Wittenburg ©, Rostock Groß Klein, 1981 (ob das Foto zur eingereichten und partiell zensierten Fotoserie gehört,

ist der Bildunterschrift nicht zu entnehmen), in: ders., Ein Leben als Drahtseilakt, Halle 2024, S. 130

Daher sind alle Buchkapitel, die seine Lebensstationen davor schildern, meist mit Aufnahmen fremder namenloser Bildautoren illustriert (die nur mit „Foto: Archiv Wittenburg“ ausgepreist sind). Oder er verwendet dafür Fotos, die zum Teil erst viel später entstanden sind, wie die Aufnahmen vom ehemaligen Atomschutzbunker der NVA in Tessin von 2011 (S. 47f. und 105f.). Sie bebildern teilweise auch die breiten Schilderungen seines Wehrdienstes als Panzerfahrer. Den musste er zum Glück nicht fern von Zuhause verbringen, wie die meisten NVA-Soldaten. In der Rostocker Kaserne avancierte er, dank seines künstlerischen Talents, zum Gestalter der „besten Wandzeitung“ des Regiments. Denn „statt mit ausgeschnittenen Fotos aus der DDR-Presse“ gestaltete er sie „mit eigenen Zeichnungen“ und „eigener Typografie“ (S. 49). Das brachte ihm zusätzlich Freiräume innerhalb des tristen Kasernenalltags ein.

Dennoch war die Armeezeit auch für ihn ein einschneidendes Erlebnis – wie für viele seiner Alterskameraden, von denen einer empört konstatierte: „Das ist doch keine Wache gegen den Klassenfeind hier […]. Das ist doch alles gegen die eigenen Leute gerichtet, gegen das eigene Volk“ (S. 54). Jahre später musste er bei einem Reservisteneinsatz erleben, wie drei Kameraden bei einer Unterwasserfahrt durch die Elbe in ihrem Panzer ertranken.

Neu im vorliegenden Band sind auch umfangreiche Schilderungen seiner Reisen ins sozialistische Ausland: zuerst als Individualtourist nach Ungarn und in die ČSSR, später dann gemeinsam mit der Freundin mit „Jugendtourist“ u.a. nach Bulgarien und Sibirien bzw. im Austausch mit ungarischen und bulgarischen Partnerbetrieben an den Balaton oder ans Schwarze Meer. Auch besuchte er einen gleichaltrigen Polen, mit dem er sich in einer Warnemünder Diskothek angefreundet hatte, mehrfach in Warschau. Alle diese durchgängig mit eigenen Fotos illustrierten Reiseberichte rufen die mitunter aufreibenden Bedingungen in Erinnerung, mit denen sich DDR-Bürger beim Urlaub im sozialistischen Ausland konfrontiert sahen. Auch zeigen seine Fotos keine der üblichen touristischen Highlights, sondern eindrucksvolle Alltagsszenen mit Passanten und Straßenhändlern oder die, oft dem Verfall preisgegebenen, Altstädte.

Während seiner Sibirien-Reise entstand 1979 in Irkutsk bei einem der obligatorischen „Freundschaftstreffen“ mit Mitgliedern des sowjetischen Jugendverbandes ein Foto, das eine fröhliche Schar Jugendlicher aus beiden Ländern zeigt, die gemeinsam „Reise nach Jerusalem“ spielen (S. 93). Wittenburg reichte es unter dem Titel „Tanz mit Komsomolzen“ für einen Fotowettbewerb der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) ein und gewann 1983 eine Reise mit einem Freundschaftszug nach Minsk, Riga und Leningrad. So oft wie möglich setzten er und seine Frau sich dabei von der Reisegruppe ab, um mehr über Land und Leute zu erfahren. „Erstmals“ wurde ihm dabei „bewusst, dass das Sowjetreich nicht so homogen ist, wie es mir bisher vermittelt wurde“ (S. 175). Das Schlafwagenabteil teilten sie sich mit einem älteren Journalisten von der CDU-Zeitung der Nordbezirke. Sie verstanden sich gut und veröffentlichten nach der Reise gemeinsam „einen umfangreichen Beitrag mit zahlreichen Bildern in ‚Der Demokrat‘“ (S. 176).

Siegfried Wittenburg ©, UdSSR, Irkutsk, 1979, in: ders., Ein Leben als Drahtseilakt, Halle 2024, S. 93

Das Gros der Texte im vorliegenden Bildband setzt sich aber mit dem DDR-Alltag auseinander. Im Vergleich mit seinen über zehn Jahre älteren Artikeln aus „Spiegel Online“ fällt auf, dass ihnen die Leichtigkeit und humorvolle Distanziertheit abhanden gekommen ist; auch wenn die dazu gezeigten Fotos oftmals identisch sind. Besonders in den oft ausufernden Texten unter den Bildern wird das deutlich. So ist unter zwei Fotos eines glücklichen Hochzeitspaares von 1986 zu lesen: „Der SED-Staat macht es den Menschen in vielerlei Hinsicht leicht, in ihm zu leben. […] Die ‚sozialpolitischen Maßnahmen‘ des Staates sind ein erheblicher Teil seiner Propaganda und die Fertilitätsrate der Frauen ist relativ hoch, wenn auch nicht den Wünschen des Staates entsprechend. Dieser spielt mit den natürlichen Gefühlen der Menschen und verfolgt sein strategisches Ziel. Der größte Teil des Volkes ist damit glücklich.“ (S. 253)

Siegfried Wittenburg ©, Rostock, 1986, in: ders., Ein Leben als Drahtseilakt, Halle 2024, S. 252

Ein Foto vom Ansturm bücherbegeisterter Menschen auf den alljährlichen Rostocker Buchbasar, bei dem auch Schriftsteller mit ihren Leserinnen und Lesern zusammentrafen, untertitelt er: „Die DDR nennt sich gern ‚Leseland‘. Zu den Ladenhütern aus den SED-treuen Verlagen zählen die Werke von Karl Marx und Lenin. […] Die Buchhandlungen halten die Bücher gefragter Autoren monatelang zurück, dass sich der Lesehunger steigert. Die Leser sichern sich […] die besten Startpositionen, um beim Startsignal auf ihren Lieblingsautor zuzustürmen. Natürlich ist jeder Teilnehmer […] glücklich, wenn er ganz vorn dabei ist. Die Angehörigen der Arbeiterklasse [die auch am Wochenende arbeiten müssen – B.L.] können nicht dabei sein. Für diese bleiben die gesammelten Werke von Marx und Lenin“ (S. 204).[3] Und weiter: „Es ist auffällig, das vor allem glücklich aussehende Frauen abgebildet sind. Diese sind in den im Zentrum angesiedelten Behörden und Verwaltungen für Partei, Bezirk und Stadt beschäftigt“ (S. 205).[4]

Siegfried Wittenburg ©, Rostock, 1980, in: ders., Ein Leben als Drahtseilakt, Halle 2024, S. 204

Hier, wie auch an anderen Stellen im Buch, scheint es, als ob Siegfried Wittenburg dem, was seine eigenen Fotografien zeigen, nicht (mehr) ganz traut. Obwohl er andernorts betont, nicht noch verbale Risiken eingehen zu wollen, „weil alles andere erzählen die Fotografien selbst“ (S. 305). Und das tun sie in der Tat, wenn man sich seine eindrucksvollen Fotoserien von seiner Fahrt durch die trostlose DDR-Provinz im Sommer 1987 (S. 308-321), der verfallenden Rostocker Altstadt (S. 281-295), aus der Herzchirurgie der Universitätsklinik Rostock (S. 322-335) oder von sehnsuchtsvoll auf die Ostsee blickenden Menschen auf den Molen von Warnemünde und Heiligendamm anschaut; entstanden in den Jahren des beginnenden Massenexodus aus der DDR (S. 275-277 und 361-363). Hier kommt Wittenburg oft auch mit vergleichsweise wenig Text unter den Fotos aus.

So vermeidet er redundante Wiederholungen gleicher Passagen in den Fließtexten und den Bildunterschriften, die sich in dem Band an anderen Stellen mitunter direkt gegenüberstehen. Auch hätte eine gründlichere Lektorierung Fehlangaben in den Texten verhindern können, etwa wenn Wittenburg der Elbe in der ČSSR (tschechisch „Labe“) den Namen „Vltava“ verpasst – so heißt in der Landessprache aber der urtschechischste aller Flüsse, die Moldau (S. 38). Oder wenn er den Reformkommunisten Alexander Dubček im Dezember 1989 „eine mehrheitlich nichtkommunistische Regierung“ bilden lässt (S. 76). Dubček war seit der „Samtenen Revolution“ bis zu seinem Unfalltod im Juni 1992 Vorsitzender des tschechoslowakischen Parlaments; neuer Ministerpräsident wurde damals (ebenfalls bis 1992) der Jurist und ehemalige kommunistische Funktionär Marian Čalfa. Das sind vielleicht nur Details. Dubios wird es aber, wenn Wittenburg seine Entwicklung als Fotograf in den 1980er Jahren unter der Überschrift „Abseits des Bitterfelder Weges“ (S. 183ff.) beschreibt: einer kulturpolitischen Marschrichtung der SED für die proletarische „Verschmelzung von Kunst und Leben“, von der sich ihre „Funktionäre“ bereits nach der zweiten Bitterfelder Konferenz im April 1964 „klammheimlich […] verabschiedet und sich mit der ‚Ankunft im Alltag‘ (Brigitte Reimann) abgefunden“ hatten, wie der profunde Kenner der DDR-Kulturgeschichte, der Kunsthistoriker Eckhart J. Gillen, betont.[5]

Es ist nicht genau festzustellen, wann Siegfried Wittenburg begonnen hat, seine Biografie aufzuschreiben: Das Buch hat zwei „Vorwörter“. Das erste stammt von 2015 (mit einem kurzen Nachsatz von 2024), das zweite von 2018. Warum das so ist, wird nicht erklärt. Die Stärke von Siegfried Wittenburgs neuem Buch sind vor allem seine Fotografien. Dass er für das Fotografieren ein besonderes Talent hat, wurde früh deutlich. Aber er hatte auch ein Talent darin, andere beim Fotografieren anzuleiten. Kaum dem Fotozirkel der VEB Warnowwerft beigetreten, avancierte er zu dessen Leiter. „Bereits ein Jahr später treten junge Mitglieder des Fotozirkels […] auf der Bezirksfotoschau in Erscheinung und erhalten Jugendpreise“ (S. 183). Auch er selbst bildete sich autodidaktisch weiter, las die Zeitschrift „Fotografie“, organisierte regelmäßig Exkursionen zu den Fotoausstellungen des 1984 in Ost-Berlin eröffneten Französischen Kulturinstituts oder erwarb für die Hälfte seines Monatslohns (450,- Mark der DDR) in der Rostocker Universitätsbuchhandlung einen englischen Fotoband über Henri Cartier-Bresson, der fortan sein großes Vorbild als Fotograf wurde.

Auch profitierte er davon, dass „das Medium Fotografie“ just in dieser Zeit in der DDR „aufgewertet“ wurde. Im Verband Bildender Künstler (VBK) wurde 1981 eine „Arbeitsgruppe Fotografie“ (wenn auch als Teil der Sektion Gebrauchsgrafik) gegründet, und auf der IX. Kunstausstellung der DDR 1982/83 in Dresden war die Fotografie erstmals mit einem eigenen Ausstellungsteil vertreten. „Eine freie Entfaltung“ der Fotografie war dennoch nicht gegeben: „Die Künstler“, weiß Wittenburg, „arbeiten vorwiegend für die SED-Medien, als angestellte Theaterfotografen oder für die Propaganda“ (S. 184). Jahre später – als er sich 1987 selbst für eine Mitgliedschaft im VBK bewarb – war er erstaunt, dass die Aufnahme-„Kommission nicht wie befürchtet aus staatlichen Fotofunktionären, sondern aus namhaften Künstlern, die ich bereits von zahlreichen Publikationen kenne“, bestand. „Ich sehe Helga Paris, Sibylle Bergemann, Ute und Werner Mahler sowie Roger Melis, der immer fleißig nickt, wenn ich die Fragen der Kommission beantworte“ (S. 285).

Er wurde als Kandidat des VBK angenommen, was ihm für seine fotografische Arbeit in Rostock durchaus mehr Freiheiten einbrachte. In den Jahren zuvor hatte er dort sehr unterschiedliche Erfahrungen machen müssen. Bereits aus seiner Serie der „Neubauimpressionen“ waren 1981 bei deren Präsentation zwei Fotos als „zu negativ“ entfernt worden (S. 132). 1986 wurde er dann als Leiter des Fotozirkels entlassen und bekam Hausverbot im Kulturhaus der Warnowwerft, weil er sich geweigert hatte, auf Weisung eines Gewerkschaftsfunktionärs, Aktfotos aus einer Ausstellung für die polnische Partnerwerft in Gdynia zu entfernen. Stattdessen hatte er, in Rücksprache mit den Zirkelmitgliedern, die ganze Ausstellung wieder ausgerahmt (S. 255f.). Allerdings wurden die für seine Entlassung Verantwortlichen ein Dreivierteljahr später selbst „ihrer Ämter enthoben“, und Wittenburg wurde gebeten, „wieder die Leitung des Fotozirkels (zu) übernehmen“ (S. 256) – ein Beleg für die immer fragiler werdenden Zustände in der DDR.

Dennoch blieb Wittenburg unter Beobachtung. Auch das er 1986 für sich selbst eine kleine Personalausstellung in einer Warschauer Galerie organisierte (S. 265f.), weckte das Misstrauen staatlicher Stellen. Bereits im März 1985 hatte die Staatssicherheit eine Operative Personenkontrolle (OPK „Linse“) gegen ihn eröffnet, weil „W. unter Berücksichtigung seiner Gesamtpersönlichkeit eine mögliche Zielperson des Gegners darstellt“ (S. 470). Doch lieferte sein Verhalten zum Bedauern der Stasi keinen „direkten, fassbaren Anlass zum offensiven Vorgehen gegen ihn“ (S. 471f.). Selbst eine konspirative Durchsuchung seiner Wohnung im April 1987 erbrachte keine verwertbaren Belege. Schließlich wurde die OPK gegen ihn ein Jahr später geschlossen. So beschränkte sich das Material über ihn, dass er 1999 in der BStU einsehen konnte, auf „nur eine Akte […] nicht dick“. Die Mitarbeiterin, die sie im übergab, sagte: „Ihr Leben war ein Drahtseilakt. Ein falscher Schritt und Sie wären abgestürzt“ (S. 467).

Den ersten Satz dieser mündlichen Einschätzung adaptiert Siegfried Wittenburg nun als Titel für seine Autobiografie. An anderer Stelle stellte er dagegen nach dem Ende der DDR bilanzierend fest, dass er dort „trotz des Systems die ‚Karriereleiter‘ innerhalb weniger Jahre ganz nach oben geklettert“ sei, um nun – nach dem auch von ihm herbeigesehnten Ende des SED-Staates, das er in Rostock umfangreich fotografisch dokumentiert hat (S. 374ff.) – feststellen zu müssen, „mitten im Leben den Wert eines verschrotteten Trabis“ zu haben (S. 419).

Siegfried Wittenburg ©, Rostock, 1989, in: ders., Ein Leben als Drahtseilakt, Halle 2024, S. 379

Das Finanzamt teilte ihm Ende 1990 per Schreiben mit, dass er von nun an im „Beitrittsgebiet“ lebe. „Es verletzt mich sehr. Der von Beamten und Juristen formulierte Begriff ignoriert vollkommen meine Gefühle, die mit der Revolution gegen den SED-Staat einhergegangen sind“ (S. 434). Grund genug für Siegfried Wittenburg nun auch die Veränderungen im Osten Deutschlands und ihre Folgen für die Menschen mit seiner Kamera kritisch zu begleiten. Diese in Wismar, Stralsund und Rostock entstandenen Fotografien (S. 394ff.) zählen mit zu den stärksten des Bandes, eines für die „Erinnerungsgeschichte“ der „untergehenden DDR“ und ihre „nachfolgende Transformation“ in das wiedervereinte Deutschland wichtigen Fotografen und Zeitzeugen.[6]

Siegfried Wittenburg ©, Wismar, 1990, in: ders., Ein Leben als Drahtseilakt, Halle 2024, S. 415

Siegfried Wittenburg, Ein Leben als Drahtseilakt. Die utopischen Jahre 1952-1996, mitteldeutscher Verlag Halle (Saale) 2024, 480 S., 54,- € https://www.mitteldeutscherverlag.de/bildband/alle-titel-bildband/siegfried-wittenburg-ein-leben-als-drahtseilakt-detail

[1] Neben Siegfried Wittenburg wäre hier vor allem noch der zehn Jahre ältere (Ost-)Berliner Fotograf Jürgen Nagel und sein Bild-Text-Band „Blick zurück. DDR-Wirklichkeit und Fotografie 1967-1997“ (mdv Halle/Saale, 2022) zu nennen. Der Band gliedert sich tatsächlich in einen Bild- und einen Textteil, zumal Nagel mit seinen, meist zeitnah zu seinen Aufnahmen entstandenen Texten auch einen literarischen Anspruch verband.

[2] Zuvor bereits erschienen waren 2008 der Bildband „Die sanfte Rebellion der Bilder. DDR-Alltag in Fotos und Geschichten“, mit Texten von Stefan Wolle (Primus Verlag Darmstadt), und 2009 im Selbstverlag „Die friedliche, freiheitliche und demokratische Revolution Rostock ’89“.

[3] Der Fotograf Helfried Strauß hat bei den Leipziger Buchmärkten vergleichbare Fotos von der „Menge der nach dem gedruckten Wort sich hindrängenden, Gewalt nicht scheuenden Lesehungrigen“ (so die Schriftstellerin Angela Krauß) aufgenommen. Mit Wittenburgs Bildunterschriften vergleichbare Kommentare findet man in seinem, gemeinsam mit Peter Gosse 2007 herausgegebenen, ebenfalls beim mdv erschienenen Fotoband „Weltnest. Literarisches Leben in Leipzig 1970-1990“ jedoch nicht.

[4] Auch in der DDR waren Frauen die intensiveren Belletristik-Leserinnen, und zwar weitgehend unabhängig von Beruf und Anstellung; vgl. Dietrich Löffler, Buch und Lesen in der DDR. Ein literatursoziologischer Rückblick, Berlin 2011, S. 293ff.

[5] Eckhart J. Gillen, Die Utopie der Einheit von Kunst und Leben. Eine Ideengeschichte des „Bitterfelder Weges“, in: Aufbau – Arbeit – Sehnsucht. Bildende Kunst, Literatur und Musik auf dem „Bitterfelder Weg“, hg. vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld, mdv Halle (Saale) 2022, S. 14-38, hier S. 30.

[6] Vgl. dazu auch Gerhard Paul, Das fotografische Werk von Siegfried Wittenburg. Quellen zur Geschichte einer Transformationsperiode, in: Visual History, 06.07.2020, https://visual-history.de/2020/07/06/das-fotografische-werk-von-siegfried-wittenburg/ [30.06.2025].

Zitation

Bernd Lindner, Gewichtiges Zeitdokument in Wort und Bild. Rezension: Siegfried Wittenburg: Ein Leben als Drahtseilakt, in: Visual History, 30.06.2025, https://visual-history.de/2025/06/30/lindner-gewichtiges-zeitdokument-in-wort-und-bild/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2929

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright (c) 2025 Clio-online e.V. und Autor, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online-Projekts Visual-History und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber:innen vorliegt.

Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>