Migrantische Stimmen erzählen

Rezension zu: Alexander Kraus; Aleksandar Nedelkovski; Anita Placenti-Grau (Hg.), Percorsi di vita. Lebenswege nach Wolfsburg

Wolfsburg wurde, mehr noch als andere Städte, von Zuwanderung geprägt. Insbesondere „Gastarbeiter“ aus Italien und ihre nachgezogenen Familien machten seit den 1960er Jahren einen großen Anteil der Bevölkerung und insbesondere der Belegschaft des Volkswagenwerks aus. Sie prägten die Stadt auch als Gründer:innen zivilgesellschaftlicher Initiativen, als Unternehmer:innen oder Angestellte der Kommune. In den letzten Jahren fand diese Facette Wolfsburgs zunehmend auch Niederschlag in der stadtgeschichtlichen Forschung sowie der lokalen Erinnerungspolitik.

In diesem Kontext wurde der 60. Jahrestag der Ankunft italienischer Arbeiter in Wolfsburg im Jahr 2022 mit der Ausstellung „Percorsi di vita. Lebenswege nach Wolfsburg“ gewürdigt, die von der Stadt Wolfsburg und der dortigen italienischen Konsularagentur gefördert wurde. Hierzu erschien eine gleichnamige, reich bebilderte Begleitpublikation. Kern des Bandes sind zwölf kurze Graphic Novels, die von den Künstler:innen Hannah Brinkmann, Magdalena Kaszuba, Birgit Weyhe, Lukas Jüliger, Joachim „Ali“ Altschaffel und Jeff Chi gestaltet wurden.

Cover: Alexander Kraus; Aleksandar Nedelkovski; Anita Placenti-Grau (Hg.), Percorsi di vita. Lebenswege nach Wolfsburg, Göttingen, Wallstein Verlag, 2023, Grafik von Ali Altschaffel

Die Graphic Novels im Umfang zwischen zwei und acht Seiten stellen jeweils eine Synthese aus für die Ausstellung geführten lebensgeschichtlichen Interviews und Bildmaterial dar, verdichtet in den jeweils sehr unterschiedlichen Stilen der Künstler:innen. Ziel der Herausgeber:innen ist es, die Lebensgeschichten durch diese Darstellungsform einem breiten Publikum zugänglich zu machen, eine Überlegung, die sich in der Geschichtsvermittlung seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut.

Für die Interviews wurden zwölf Männer und Frauen italienischer Herkunft ausgewählt. Darunter sind mehrere Personen, die in den „Wirtschaftswunderjahren“ aus Italien nach Wolfsburg eingewandert sind, aber auch in Wolfsburg geborene Kinder italienischer Eltern sowie Nachkommen italienischer Familien, die bereits länger in Deutschland leben. Viele Panels sind eng an Fotografien aus dem Wolfsburg der 1960er bis 1980er Jahre angelehnt. Gleichzeitig machen die Zeichnungen jedoch gekonnt auch Dinge sichtbar, die oft nicht fotografisch dokumentiert sind, wie etwa die zurückgelassene italienische „Heimat“, aber auch Emotionen und individuelle Wahrnehmungen.

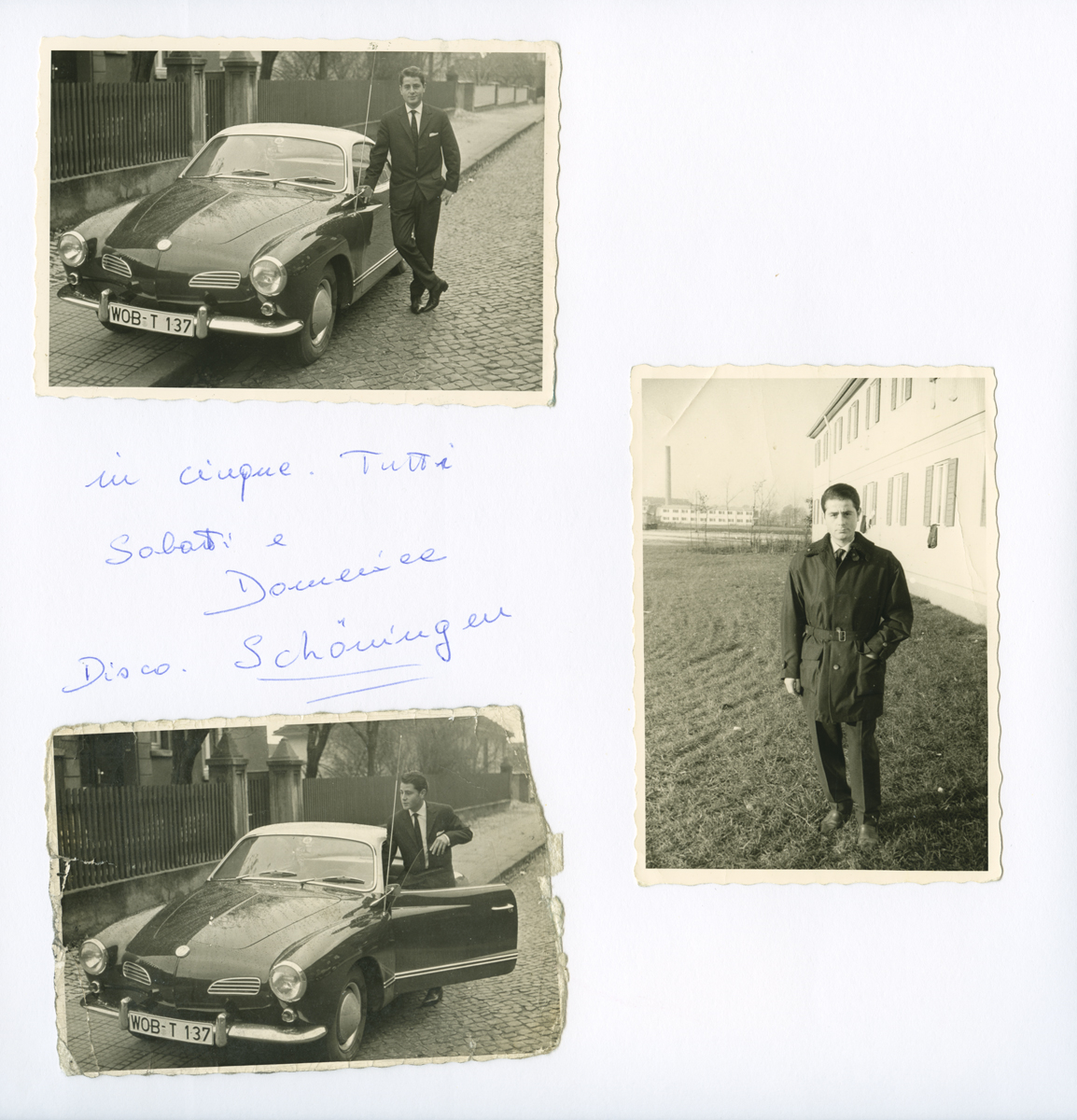

Jeder Graphic Novel ist ein thematisch passendes Essay zugeordnet, das den außergewöhnlichen oder exemplarischen Charakter der jeweiligen Biografie einordnet. So wertet Alexander Kraus (in einem auch auf Visual History erschienenen Beitrag) das Fotoalbum des in Arbizzano geborenen Lino Caringi aus (S. 74-79). Martin Prinoth setzt sich in seinem Artikel (S. 84-87) mit den Schmalspuraufnahmen auseinander, die Carmine Perrotti in den frühen 1960er Jahren in und von Wolfsburg anfertigte. Bemerkenswert dabei sei, so der Autor, die Auswahl ausschließlich positiver Eindrücke zwischen Stadtpanoramen, reibungsloser Fließbandarbeit und Freizeitvergnügen. Diese Auswahl verweist auf das durchaus geteilte Interesse der Mehrheitsgesellschaft und vieler Migrant:innen, die Zuwanderung als Erfolgsgeschichte zu erzählen und den damit verbundenen sozialen Aufstieg sichtbar zu machen. Gleichzeitig zeigen die Filme, mehr noch als viele Fotografien, die räumliche Distanz zwischen den Wohnbaracken nördlich des Mittellandkanals und der Stadt an dessen Südseite.

Abb 1: Ein VW Karmann Ghia als Statussymbol und Ausweg aus der Wolfsburger Enge;

Seite 28 aus Lino Caringis Wolfsburg-Album, 1962; Private Sammlung Lino Caringi“, S. 74 ©

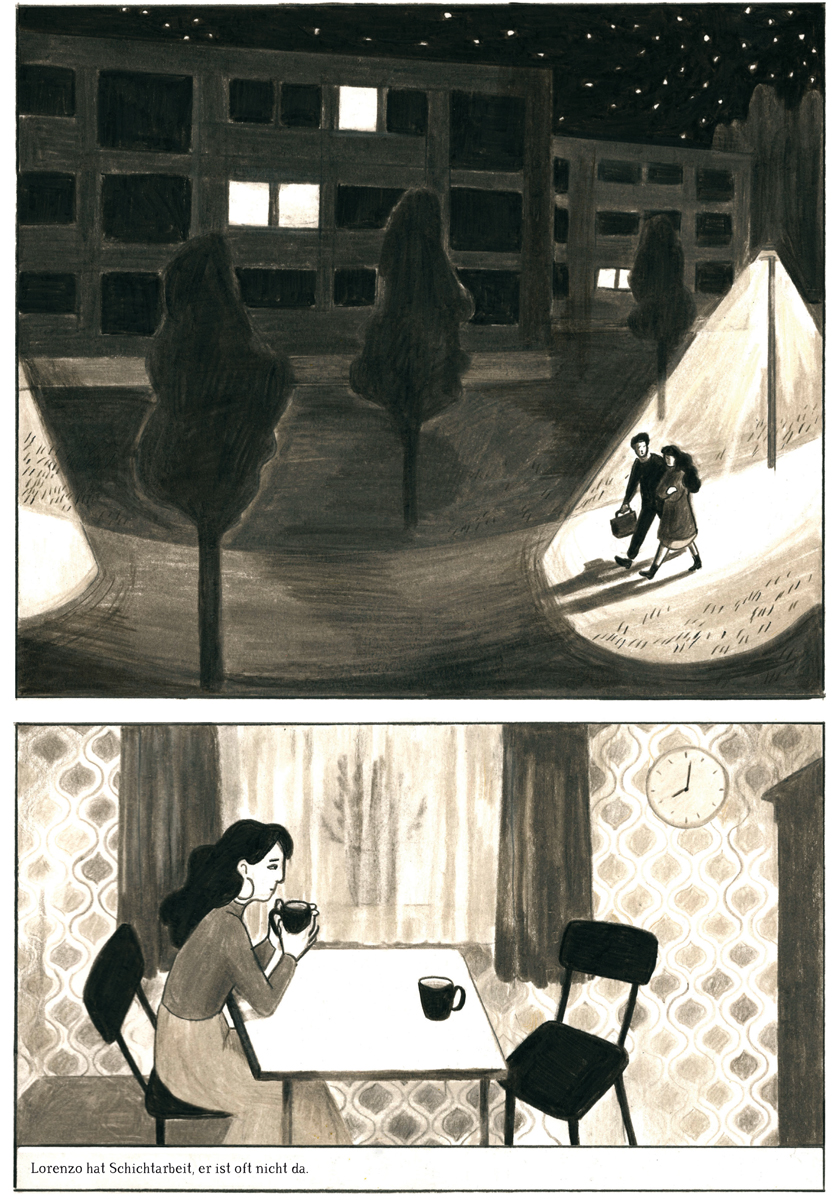

Die Graphic Novels selbst haben dagegen nicht den Anspruch, die Erzählungen zu kontextualisieren oder eine eigene Erzählperspektive einzunehmen. Vielmehr erlauben sie ihren Protagonist:innen, ihre Geschichten in die Stadtgeschichte einzuschreiben, als Individuen mehr denn als Beispiele für eine homogen imaginierte Gruppe der „Gastarbeiter:innen“. So ist für die Auswahl der Biografien eher die Abbildung einer Vielfalt von Lebenswegen leitend gewesen denn quantitative Repräsentativität. Die weibliche Perspektive unterscheidet sich dabei deutlich von der männlichen: In den Fotografien der Männer dominieren oft gesellige Situationen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, die Abbildungen der Gemeinschaftsunterkünfte verweisen vielfach gar auf die dichte Belegung und einen Mangel an privatem Raum. Dagegen stellt die Geschichte von Giuseppa Lo Presti (S. 36-43) als nachgezogene Ehefrau und Mutter vor allem das Gefühl der Einsamkeit und Isolation zentral.

Abb. 2: Magdalena Kaszuba, Giuseppa Lo Presti – Endlich angekommen, in: Kraus u.a. (Hg.),

Percorsi di Vita, S. 37 ©

Im Essay von Anita Placenti-Grau über „Weibliche Stimmen der Migration“ (S. 106-109), das die Geschichte von Lidia Pagano flankiert, werden diese Unterschiede eingeordnet. Die Migrantinnen beschritten ihre Lebenswege unter anderen Umständen. Nicht die Strukturen der Industriearbeit regelten ihr Leben, sondern öfter die Familienarbeit. Für sie (und teilweise auch ihre Töchter) galten andere Erfolgsmaßstäbe. Vor allem aber ist ihre Sichtbarkeit in der historischen Forschung wie auch der Erinnerungskultur noch immer geringer als die der Männer – das Stereotyp des „Gastarbeiters“ bleibt männlich, obwohl zahlreiche Frauen nicht nur familiäre Arbeit leisteten, sondern sich auch in Wolfsburg Zugang zu den begehrten Arbeitsplätzen im Volkswagenwerk erkämpften.

Abb. 3: „Abschied von den Kollegen: Giuseppa Lo Presti kurz vor ihrem letzten Arbeitstag, Februar 2022; Private Sammlung Giuseppa Lo Presti“, S. 49 ©

Der Band legt großen Wert darauf, sich der Migration über eine Vielfalt individueller Wege und insbesondere individueller Entscheidungen zu nähern. Gleichzeitig werden auch diejenigen in den Blick genommen, die sich nicht für oder gegen die Auswanderung entscheiden konnten: die im Kindesalter nach Deutschland gekommene oder hier geborene Zweite Generation. Die Geschichten von Marcello Monti (S. 158-163) und Virginia Tribulato (146-149) zeigen unter anderem, wie schnell sie als Kinder und Jugendliche in einer nur teilweise vertrauten Umgebung große Verantwortung übernehmen mussten, etwa als Übersetzer:innen für ihre Eltern oder für neu zugezogene Kinder in der Schule.

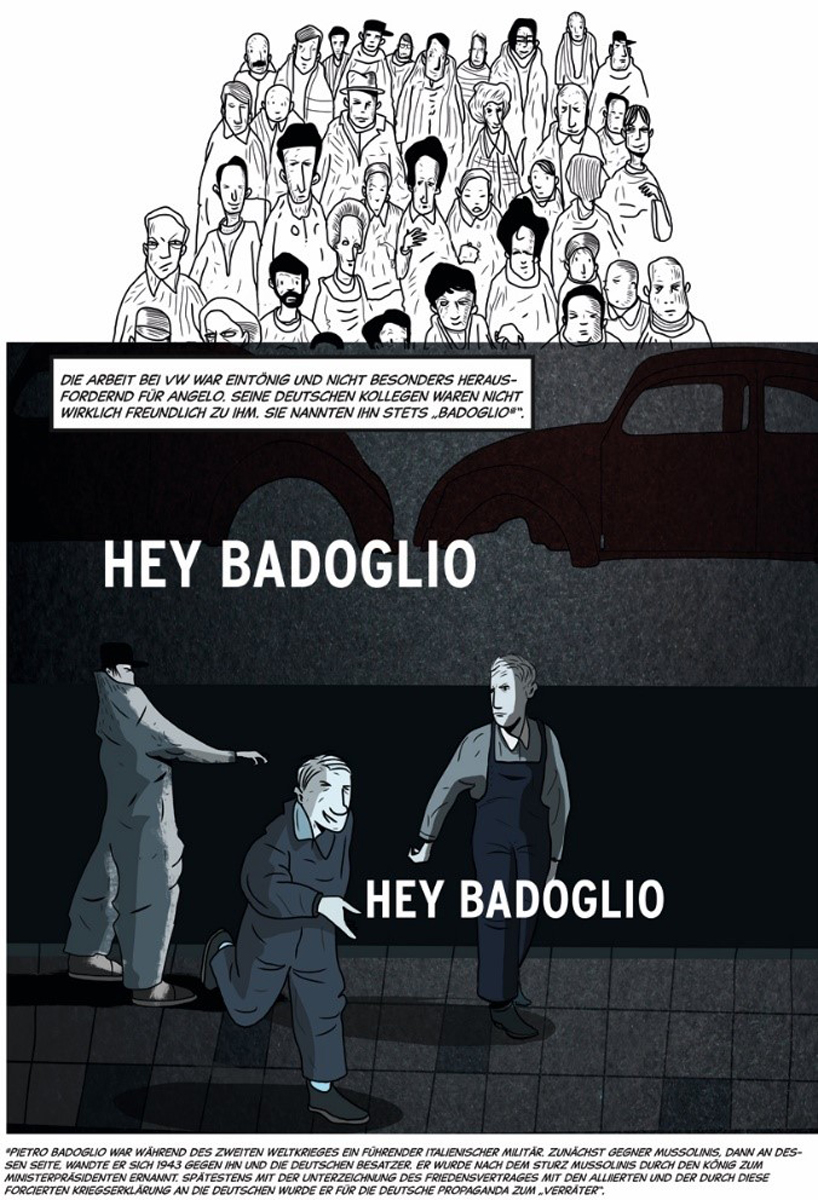

Auch Erfahrungen von Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit werden thematisiert, etwa in den Geschichten von Lino Caringi (S. 70-73) oder Angelo de Mitri (S. 90-93). Bezeichnend ist dabei einerseits, wie wenig drastisch Beleidigungen und Zurückweisungen hier erinnert werden. Gleichzeitig ist die Messlatte für zugewandtes und offenes Verhalten für die dargestellten Deutschen zumeist bemerkenswert niedrig – Ausweis der „Bringschuld“, die den Migrant:innen bei ihrer Integration zugesprochen wird und die vermutlich viele von ihnen verinnerlicht haben. Vielfach sind sie es, die aktiv werden müssen, um den Zugang zu oder die Billigung der Mehrheitsgesellschaft zu erhalten.

Abb. 4: Ali Altschaffel, Angelo De Mitri: Tanz und Toleranz, in: Alexander Kraus u.a. (Hg.), Percorsi di vita, S. 91 ©

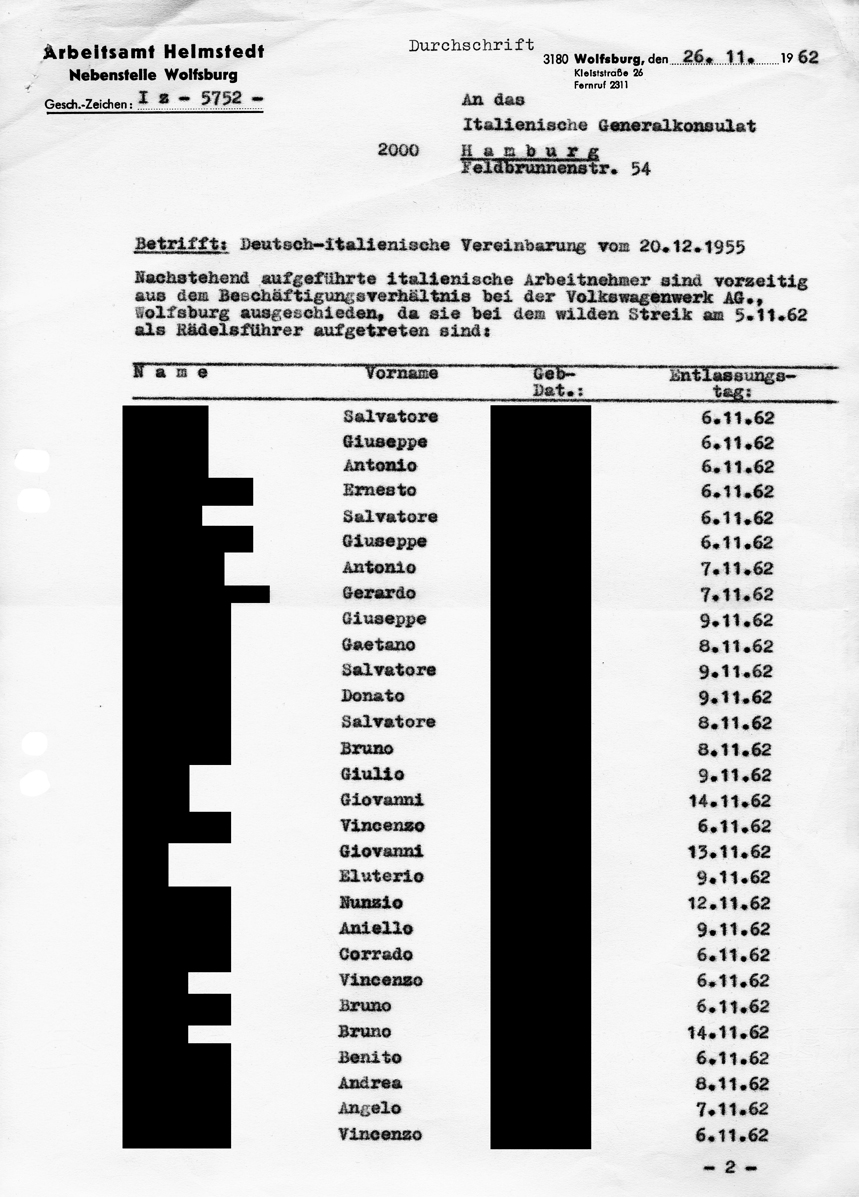

Alle Graphic Novels können als Erfolgsgeschichten verstanden werden. Sie handeln von Personen, die Widerstände überwunden haben, sich für einen Verbleib in Wolfsburg (oder der Region) und gegen die Rückkehr nach Italien entschieden haben und ihre Erfahrungen nun sinnstiftend erinnern. Folglich stellen die Geschichten gängige Narrative der Integration wenig in Frage. Die Fokussierung auf die Akteur:innen, ihre Handlungen und Entscheidungen verstellt zuweilen den Blick auf strukturelle Hürden und Benachteiligungen. Insofern ist die Entscheidung, ausschließlich die gebliebenen Migrant:innen zu interviewen, zwar verständlich und arbeitspraktisch womöglich gar alternativlos, produziert jedoch auch bedauerliche Lücken und Schieflagen. Interessant wäre zum Beispiel die Geschichte einer der Männer gewesen, die im November 1962 als „Rädelsführer“ eines wilden Streiks fristlos entlassen wurden. Daran erinnert lediglich eine der Quellen im Schlusskapitel.

Abb. 5: „In einem Schreiben des Arbeitsamtes wurden dem italienischen Generalkonsulat in Hamburg Namen der entlassenen vermeintlichen Rädelsführer übermittelt; StadtA WOB, HA 525, Bd 1“, S. 179

Mit dem Ausstellungsprojekt und dem vorliegenden Begleitband werden Dimensionen der italienischen Einwanderung in Wolfsburg und der Region beleuchtet, die bisher wenig Beachtung fanden. Mehr noch: Die hier erzählten Geschichten zeugen von der Willenskraft einer oft als passiv imaginierten Gruppe und platzieren deren Protagonist:innen bewusst ins Zentrum der Wolfsburger Stadtgeschichte. Politische Teilhabe und berufliche Verwirklichung spielen bei den Erzählungen eine ebenso wichtige Rolle wie familiäre Beziehungen, Kindheit und Freizeitaktivitäten. Das Format der Graphic Novel erleichtert dabei den Zugang zu diesen Geschichten und ermöglicht gleichzeitig die Repräsentation gewisser Nuancen im Alltag von Migrant:innen, die in anderen Formaten wie Text oder Fotografie nur bedingt wiedergegeben werden können.

Während dem Band die Darstellung oft vergessener Stimmen – wie etwa derer, die mit den Arbeitern zusammen nach Wolfsburg eingewandert sind – gelungen ist, bleibt das Thema Fremdenfeindlichkeit, mit wenigen Ausnahmen, oft eine Art Exkurs in vielen der hier erzählten Geschichten. Besonders positiv hervorzuheben ist die Nachhaltigkeit des Publikationsprojekts. Jenseits eines Ausstellungskatalogs, der nach dem Ende einer (in diesem Fall recht kurzen) Ausstellungsdauer schnell an Reiz verliert, stellen die „Percorsi di vita“ in dem Band einen langfristigen Beitrag zur lokalen Erinnerungslandschaft in Wolfsburg dar, wie auch eine wertvolle Ressource der historisch-politischen Bildung in der Volkswagenstadt.

Alexander Kraus; Aleksandar Nedelkovski; Anita Placenti-Grau (Hg.), Percorsi di vita. Lebenswege nach Wolfsburg, Wallstein, Göttingen 2023, 208 S. EUR 35,-

Zitation

Janaina Ferreira dos Santos, Migrantische Stimmen erzählen. Rezension zu: Alexander Kraus; Aleksandar Nedelkovski; Anita Placenti-Grau (Hg.), Percorsi di vita. Lebenswege nach Wolfsburg, in: Visual History, 15.05.2024, https://visual-history.de/2024/05/15/santos-migrantische-stimmen-erzaehlen-rezension-percorsi-di-vita/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2795

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de