Die Ethnogenese und der Tutsizid in Ruanda

Überlegungen zum kolonialen Erbe mit Blick auf die deutsche Kolonialfotografie

Die im Folgenden gezeigten Fotografien sind fast durchgehend rassistisch, diskriminierend und verletzen die Persönlichkeit der Abgebildeten. Sie sind in einigen Fällen als „Bild-Raub“ zu verstehen, da die Fotografierten ihre Zustimmung verweigert hatten. Die Fotos werden hier aus Gründen der wissenschaftlichen Dokumentation gezeigt. Die Auseinandersetzung mit der deutsch-ruandischen Kolonialgeschichte erscheint darum als besonders wichtig, weil ihre Implementierung und ihre Folgen in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Auch der „Hamiten-Mythos“, der für die Rassifizierung der ruandischen Gesellschaft eine zentrale Rolle spielte, scheint in Deutschland nur in bescheidensten Ansätzen ins allgemeine Bewusstsein gedrungen zu sein. Darum also die Notwendigkeit, das vielfältige Material in extenso vorzustellen.

Zur Einführung

Ausgehend vom „Bildervorrat“ der einstigen, 1887 gegründeten „Deutschen Kolonialgesellschaft“, der auf ebenso professionelle wie zugängliche Weise von der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main digitalisiert worden ist,[1] möchte ich einem Detail nachgehen, das mit Blick auf den Genozid an den Tutsi, der ab dem 6. April 1994 in Ruanda über eine Million Menschen das Leben kostete, von großer Bedeutung ist.[2]

Wie die historische Forschung zur deutschen und belgischen Kolonialgeschichte nachgewiesen hat, wurde die „Ethnifizierung“ (oder „Ethnogenese“), die im Zuge der Kolonialisierung zur polarisierenden Trennung von „Hutu“, „Tutsi“ und „Twa“ führte,[3] schrittweise in die ruandischen Mentalitäten eingespeist, wo sie Jahrzehnte später, begleitet vom Nachwirken der belgischen Praktik, die jeweilige, scheinbar „feste“ Zugehörigkeit auch in die Pässe eintragen zu lassen,[4] zur Grundlage der Identifizierung der prospektiven Opfer gemacht wurde. Da Genozide nicht möglich sind, wenn nicht zuvor die Frage nach der Identifizierung der zu Vernichtenden „geklärt“ ist,[5] hat die europäische Kolonialgeschichte als Vorgeschichte des Tutsizids zu gelten. Koloniale Akteure aus Deutschland spielten bei diesem Prozess eine Rolle.

In der deutschen Kolonialfotografie lässt sich beobachten, dass das koloniale Bestreben, „Ordnung“ in die Begegnung mit der ruandischen Kultur und Gesellschaft zu bringen, ab Ende des 19. Jahrhunderts Eingang in die koloniale Fotografie fand. Fotografien von Kurt von Schleinitz, der als Kommandant der sogenannten Schutztruppe in Ostafrika an den Verbrechen im Maji-Maji-Krieg beteiligt war und in Ruanda seine Sicht auf das Land fotografisch zu dokumentieren suchte, sind im Frankfurter Bildarchiv ebenso vertreten wie die Aufnahmen von zwei weiteren Fotografen, nämlich Julius Hermann Schott und Max Weiß, von denen der Letztgenannte zusätzlich mit einer einschlägigen „völkerkundlichen“ Publikation an die Öffentlichkeit trat.

Manche (aber durchaus nicht alle) Bilder sind versehen mit Legenden, in denen sich die oben skizzierte Ethnifizierung klar erkennen lässt. Auf „Zwerge und Riesen“ stoße man in Ruanda, sagte Weiß, und was das genau heißt, soll im folgenden Beitrag genauer untersucht und problematisiert werden. Es wird darum gehen, dass die ethnischen Unterteilungen trotz der in vorkolonialen Zeiten existierenden, sozialen Hierarchien auf Phantasmen der Europäer:innen gründeten. Die Anthropologen gingen davon aus, dass sich wissenschaftliche Beweise für die Existenz von drei klar voneinander abgegrenzten „Ethnien“ erbringen ließen. In Wirklichkeit herrschten Spekulationen und grundlegende Missverständnisse bezüglich der demografischen Struktur des fremden Landes vor.

Insgesamt schienen die Fotografen, die sich mit Blick und Tat an der erobernden „Entdeckung“ Ruandas beteiligten, trotz ihrer fehlenden Sprachkenntnisse stets darauf vertraut zu haben, sie wüssten, wen sie genau vor sich hatten – und sie erklärten den Betrachter:innen, diese oder jene „Ethnie“ sei jetzt zu untersuchen: „Tutsi“, „Hutu“, „Twa“. Zweifellosigkeiten wurden behauptet, und das in einem Land, mit dem zuvor nicht die geringsten Kontakte bestanden hatten. Es kam zu einer Vielzahl von Missverständnissen und Fehlinterpretationen, die nicht allein sprachlich bedingt, sondern dem kolonialen Überlegenheitsgefühl der deutschen Fotografen geschuldet waren. Der „zivilisierende“ Gestus der Kolonialmächte machte ein tieferes Verständnis für das fremde Land schwierig.

Von Such- und Schlagwörtern und ihrer historischen Aufladung

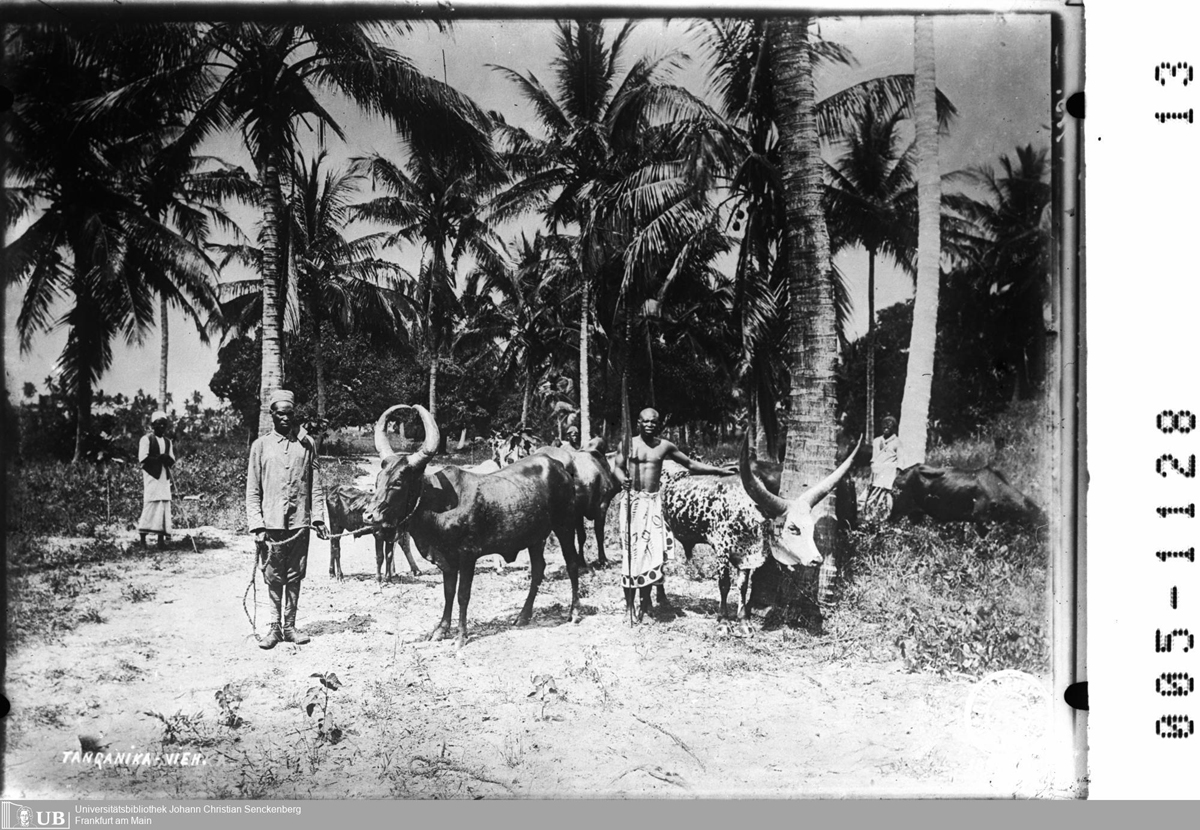

Das Problem besteht nun darin, dass die heutigen Archivar:innen sich nicht darauf beschränkt haben, koloniale Bildlegenden und Aufschriften auf den Fotos als dokumentierungswürdigen Teil der Fotografien selbst in die Sammlungen aufzunehmen – was nicht allein legitim, sondern historisch instruktiv und daher notwendig ist. Vielmehr sind die Legenden dann auch in die scheinbar „objektiven“ Beschreibungskategorien und Suchwörter gewandert, mit denen den Internet-Benutzer:innen die Auffindung bestimmter Fotos erleichtert werden soll. Dadurch kommt es jedoch zu erneuten Fest- und Zuschreibungen, etwa nach dem Muster „Hutu“- oder „Tutsi-Typus“, und dies wird dann sogar, ausgehend von der damaligen Sprache, auf die Rinder ausgeweitet, die für die Kultur und Wirtschaft der Tutsi eine kaum zu überschätzende Rolle spielten.[6] Es sei hier nur ein erstes Beispiel angeführt – ein Foto nämlich, das als zeitgenössische Bildlegende einzig den Hinweis auf das „Tanganika-Vieh“ aufweist, vom Archiv aber trotzdem mit den Suchworten „Tutsi“, „Watussi“ usw. versehen worden ist.[7] (Abb. 1)

Abb. 1: Darstellung von Rindern und ihren Besitzern. Originaltitel: „Tanganika-Vieh. / C. Vincenti Dar-es-Salaam 1897“.

Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 005-1128-13,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11537241 [07.05.2024]

Weiterhin werden ethnische Festschreibungen essentialisiert und Separierungstendenzen als dauerhaft gültig behauptet, wodurch bis heute außer acht bleibt, dass erst die kolonialen Akteure aus sozial variablen, vor allen Dingen berufsständisch zu verstehenden Kategorien feststehende Identitäten konstruiert und die entsprechenden ethnischen Konfliktfelder zu einem kolonialen Herrschaftsinstrument gemacht hatten. Bei der entsprechenden Zuspitzung von Konflikten war dies die Grundlage einer unkalkulierbaren Gewalteskalation.[10] Konnte in vorkolonialen Zeiten aus einem „Hutu“ durch sozialen Aufstieg ein „Tutsi“ oder umgekehrt aus einem „Tutsi“ ein „Hutu“ werden, so verschwand auf einmal diese Möglichkeit des Veränderbaren, sozial Durchlässigen, die trotz aller in der Tat bestehenden Hierarchien gelebte Praxis gewesen war.

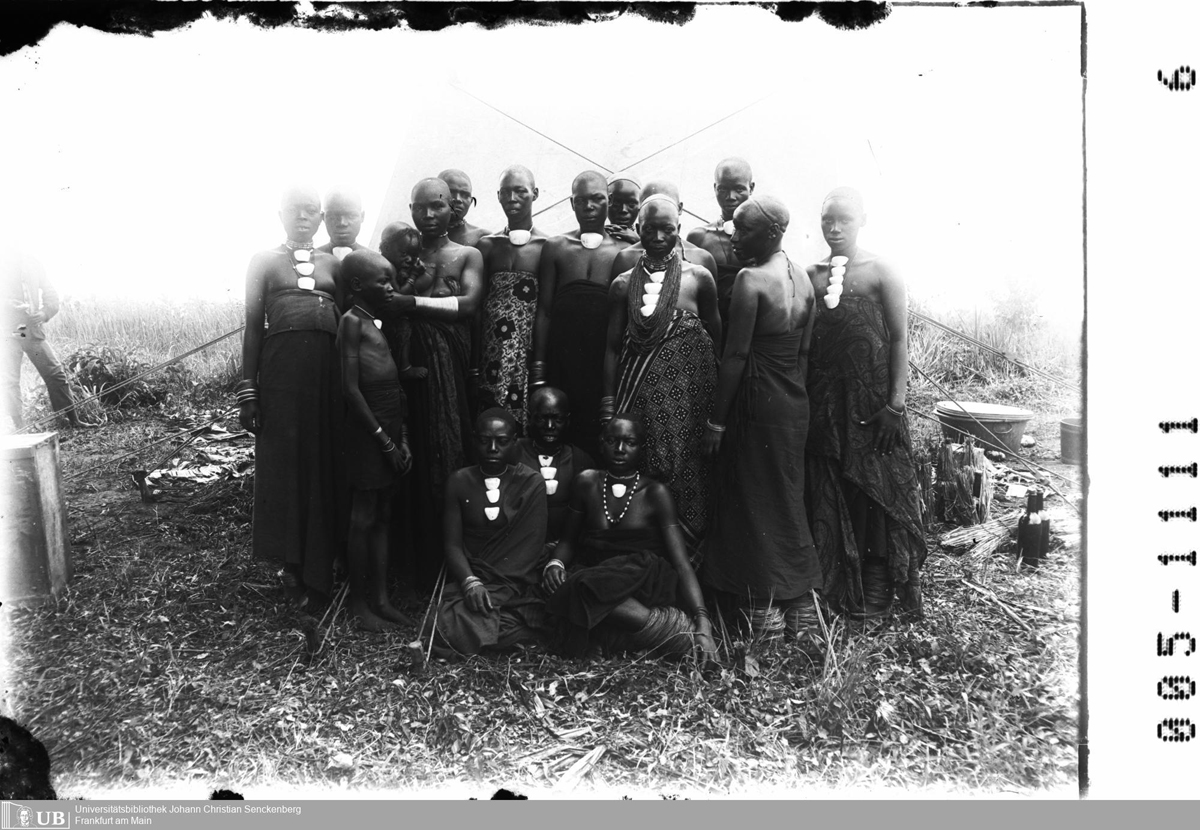

Die praktischen Probleme, die sich bei Archiv-Praktiken ergeben, möchte ich anhand konkreter Foto-Beispiele exemplifizieren. Im Zentrum sollen dabei Kolonialisten stehen, die aus Deutschland stammten. Der Blick auf die Kolonialfotografie soll um die Untersuchung von kolonialliterarischen Darstellungen der „Tutsi“ und „Hutu“ ergänzt und auf diese Weise das weite, diskursive Feld der Genese und Transformation von Separierungstendenzen für eine Bevölkerung skizziert werden, die vor dem Eintreffen der Deutschen durch eine gemeinsame Sprache, Kultur und vielfältige Familienbindungen in dieser Weise nicht existiert hatten.[11] Als weiterer Einstieg kann das Foto einer anonym gebliebenen Person dienen, die den Betrachter:innen die folgende Information mit auf den Weg gegeben hat: „Watussi Frauen mit – Muschelschmuck“. Unter den Suchbegriffen des Frankfurter Archivs findet sich in der Tat „Tussi“, „Watussi“, „Watutsi“, ganz ohne Anführungszeichen, in Übernahme der damaligen Kategorisierung.[12] (Abb. 2)

Abb. 2: Gruppe von Frauen. Originaltitel: „A e I b 133 / Eingeborene / Kultur / Watussi Frauen mit – Muschelschmuck /

Ruanda / 1913 / D.O.A.“ Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 005-1111-06,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11536860 [07.05.2024]

Wichtig ist auch, wie die heutige bundesrepublikanische Gesellschaft mit diesem Erbe weiter verfährt – und zwar im Bewusstsein, dass der Genozid an den Tutsi durchaus kein plötzlich-disruptiver Gewaltakt gewesen ist, der mit „tribalen Konflikten“ oder gleichsam „geschichtslosen“ „Stammesfehden“ eines „atavistischen Kontinents“ zu tun gehabt habe,[13] sondern ein langsamer Prozess, in dem sich die deutsche und die ruandische, dann die belgisch-ruandische Geschichte auf tragische Weise verschränkten. Den deutschen Kolonisatoren schwebte keineswegs die Anfachung von Konflikten oder gar ein Völkermord vor. Es kam schlicht zu ethnischen Zuordnungen, die strukturell etwas vorbereiteten, was für die zeitgenössischen Akteure nicht antizipierbar war. Rückblickend aber sind diese Zusammenhänge analysierbar, und eine entsprechende Sensibilität im archivalischen Umgang mit Metadaten ist eine Herausforderung, der Archivar:innen wie Archivnutzer:innen sich stellen müssen.

Fotografen-Blick

Geht man das Frankfurter Bildarchiv nach den Namen der Fotografen durch, die sich für Ruanda und die dortige Bevölkerungsstruktur interessiert haben, kommt man quantitativ zu dem folgenden Ergebnis: Einige wenige Männer dominierten; die Bildquellen, die dem zeitgenössischen Publikum in die Hände gerieten, stammten von einer kleinen, überschaubaren Schar von „Eingeweihten“, die sich in ihren Publikationen und Interpretationen zum Teil gegenseitig stützten, zitierten und bestärkten.

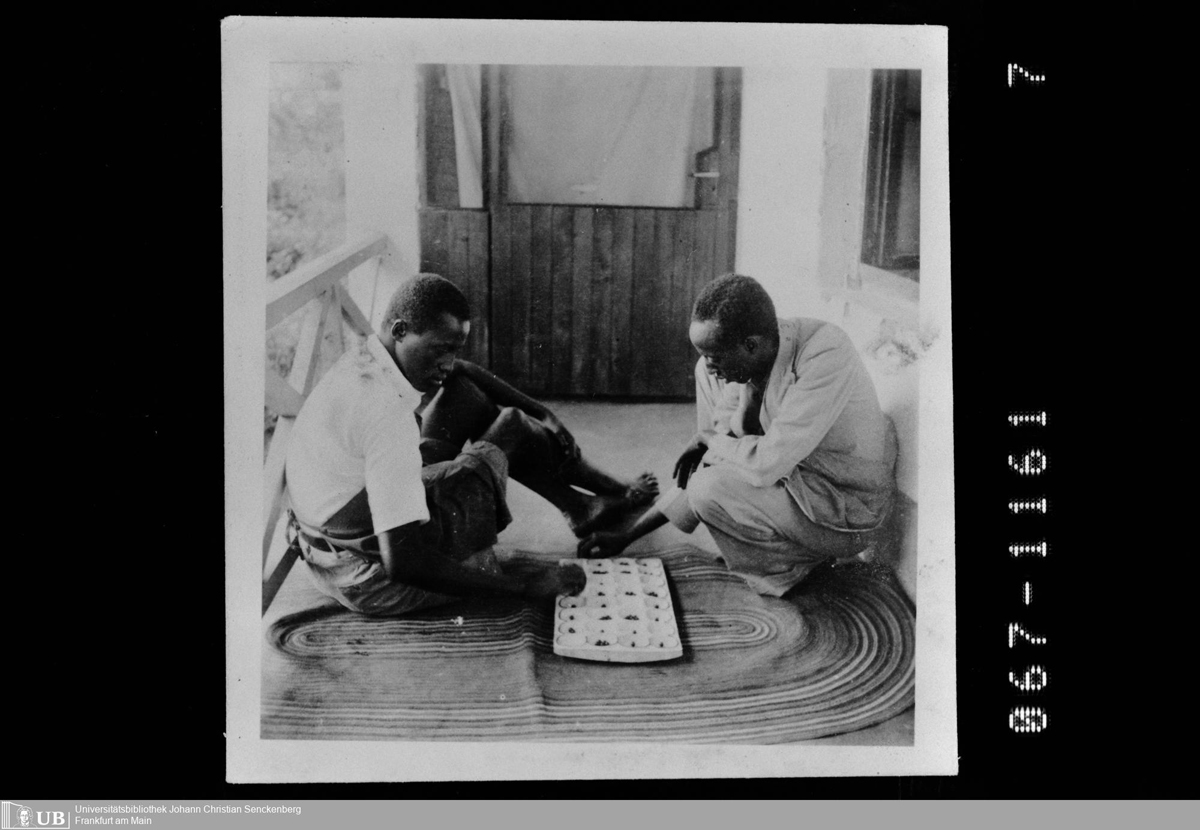

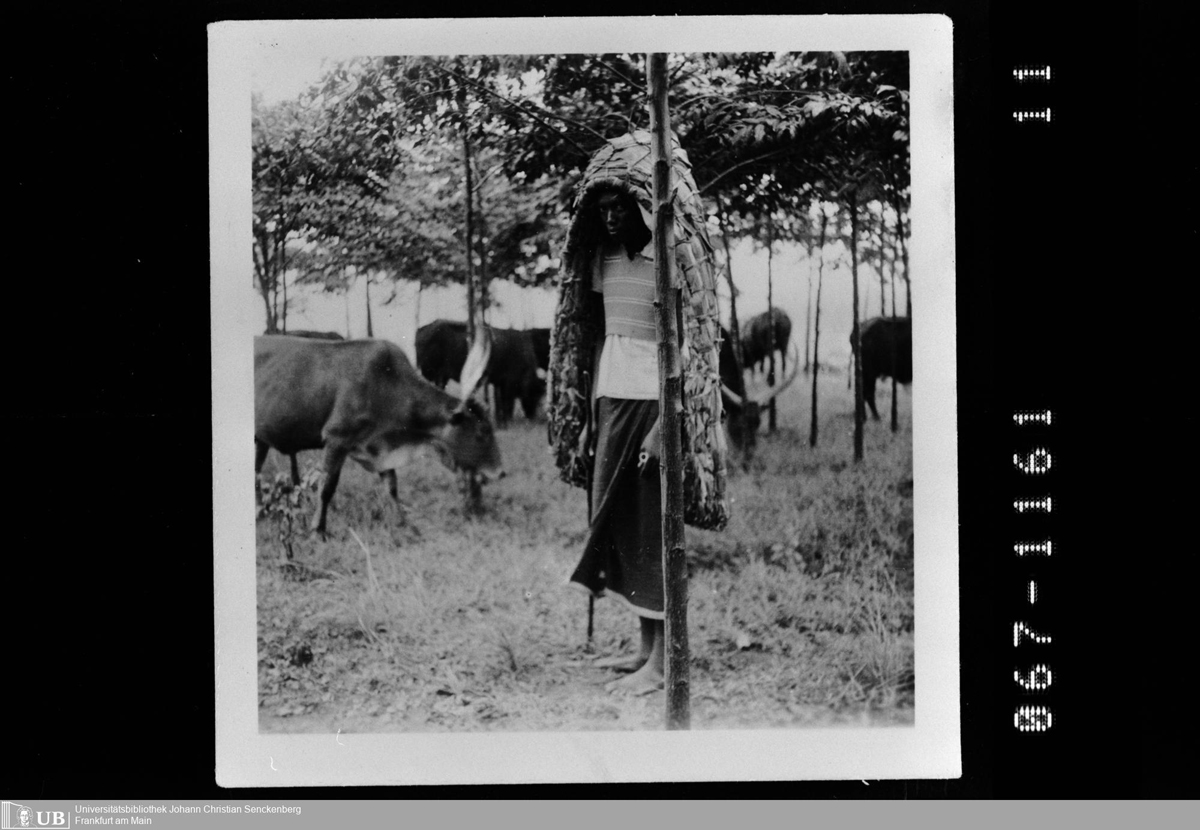

Über die Biografie eines Fotografen namens Triffelwitz, der mit gleich mehreren Aufnahmen im Archiv vertreten ist, konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Er folgte zwar dem Mainstream der herrschenden Kolonialideologie, doch ohne klare Spuren im Gefüge des Austauschs von Kolonialisten zu hinterlassen. (Abb. 3-5)

Abb. 3: Häusliche Szene. Originaltitel: „Bukoba, Watussi beim Brettspiel. / [Stempel:] Foto König“. Fotograf: Triffelwitz,

Tanzania, o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 067-1161-07,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11449074 [07.05.2024]

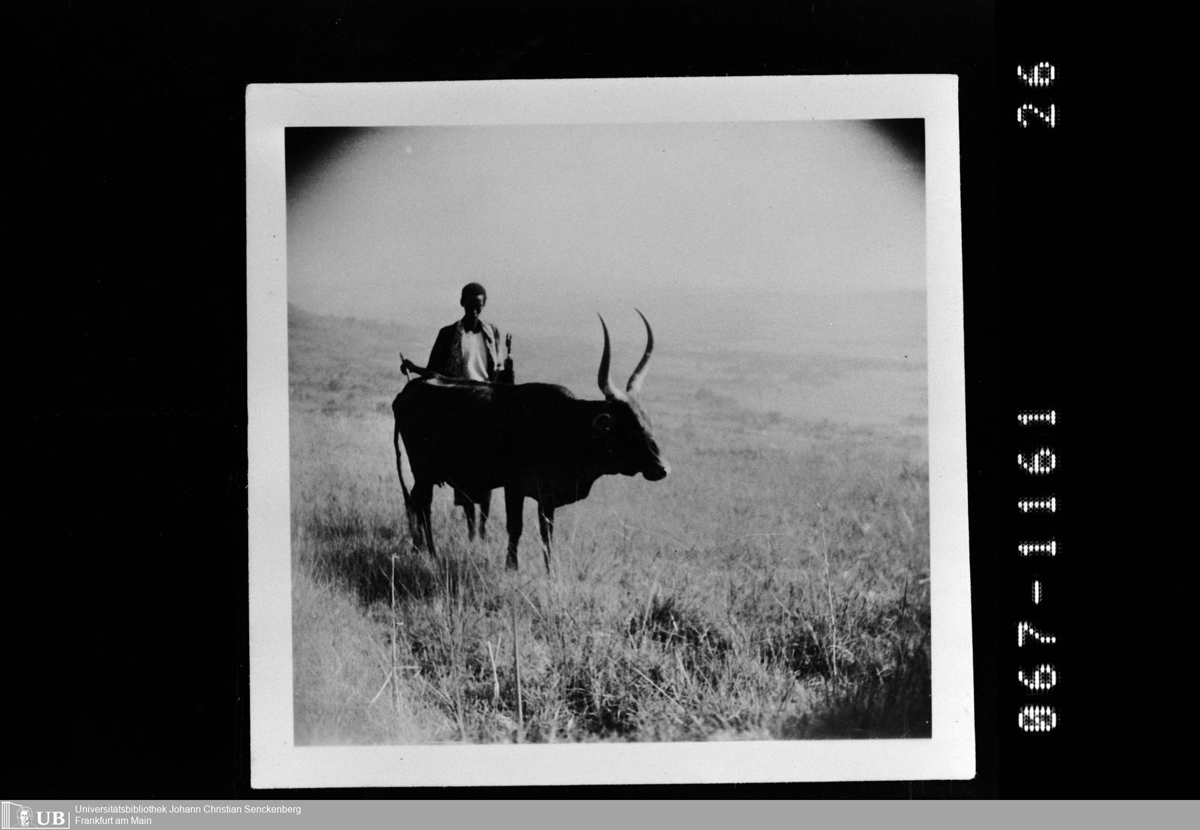

Abb. 4: Hirte mit seinen Tieren. Originaltitel: „Bukoba, Tussi-Hirte im Regen. [Stempel:] Foto König“. Fotograf: Triffelwitz,

Tanzania, o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 067-1161-11,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11449084 [07.05.2024]

Abb. 5: Hirte mit seinem Rind. Originaltitel: „Bukoba, Tussi-Hirte. / [Stempel:]. Foto: König“. Fotograf: Triffelwitz,

Tanzania, o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 067-1161-26,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11449116 [07.05.2024]

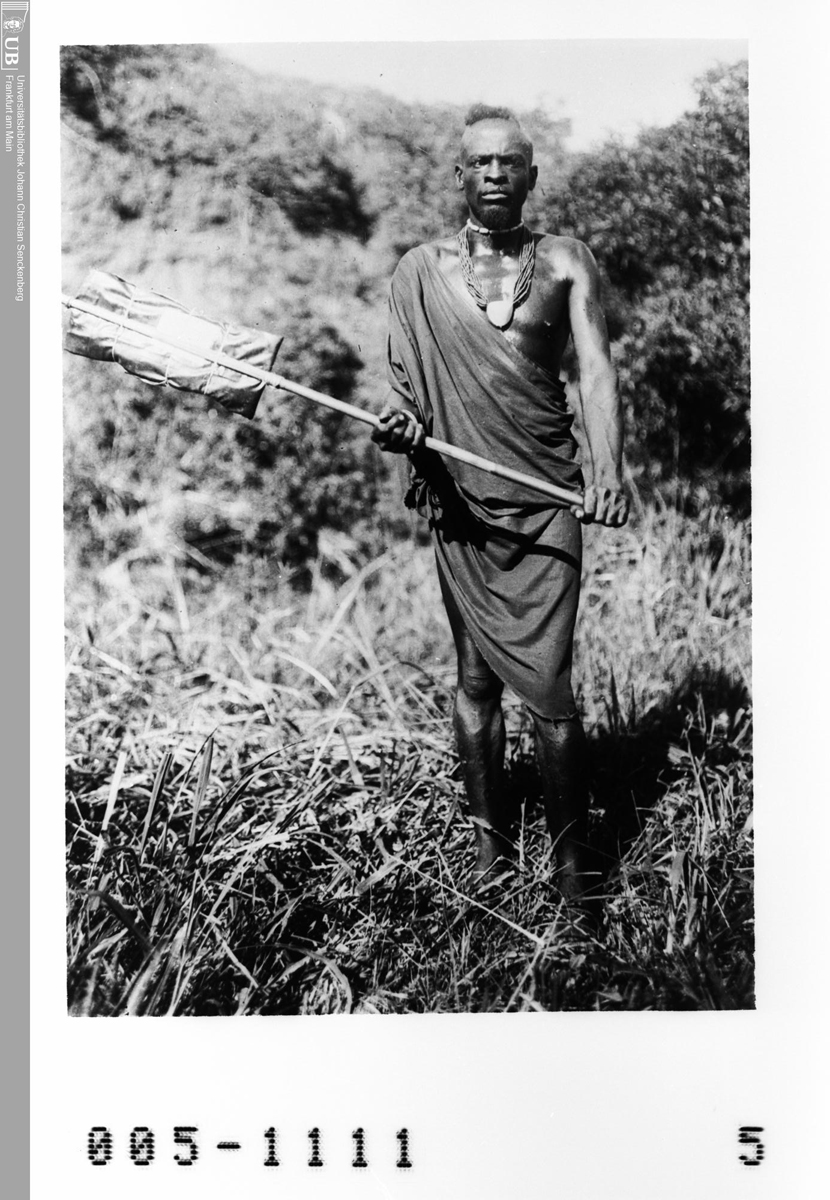

Ähnliche Beobachtungen lassen sich anhand der Bilder eines Fotografen namens Hebebrand machen, von dem gleichfalls noch nicht einmal der Vorname rekonstruiert werden konnte. Auch er stellt „Hutu“ und „Tutsi“ stets in säuberlicher Trennung voneinander dar – so als wäre der Gedanke, sie könnten zusammen vor die Linse treten, gänzlich undenkbar. (Abb. 6)

Abb. 6: Ruandischer Mann. Originaltitel: „A e I b 132 / Flaggenpost / Watussi (Mehrzahl) /

Mtussi – (Einzel) / Phot. Hebebrand“. Fotograf: Hebebrand, Deutsch-Ostafrika, o.D.

Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 005-1111-05,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11536858 [07.05.2024]

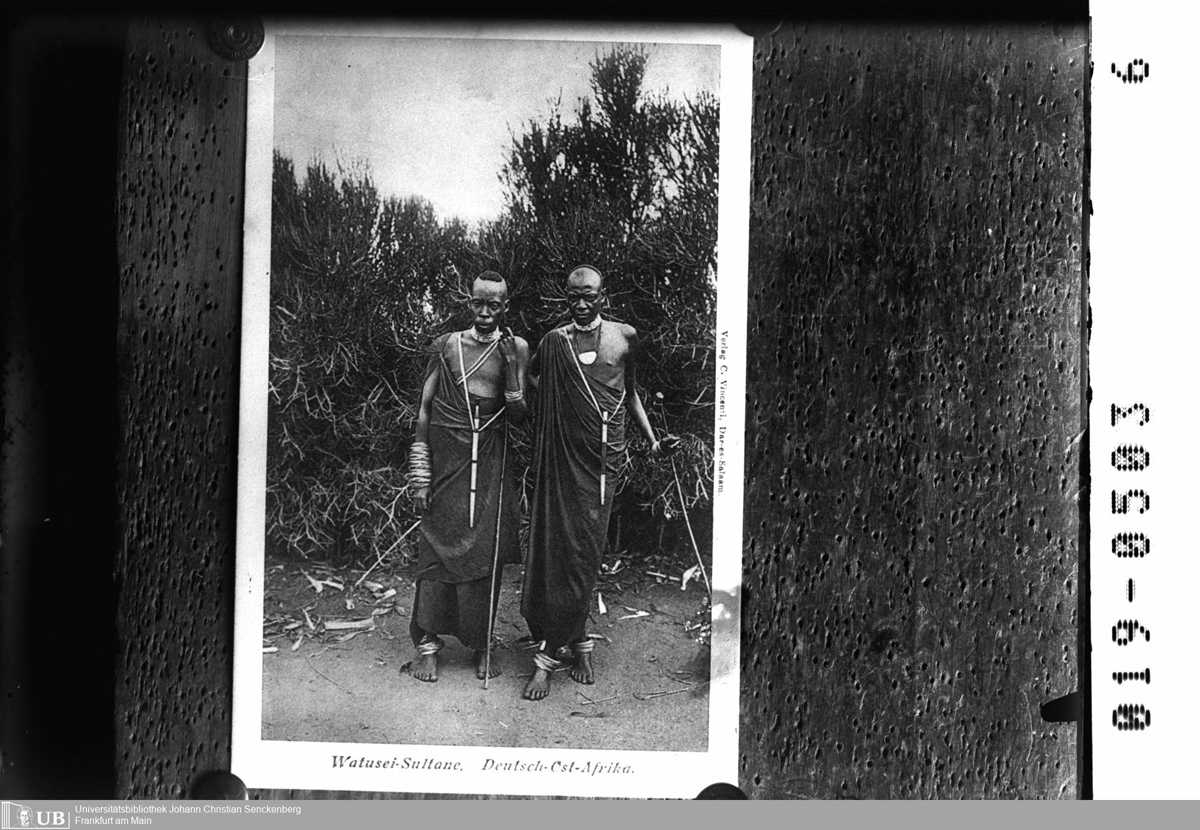

Abb. 7: Zwei ruandische Männer. Originaltitel: „Watussi-Sultane. Deutsch-Ost-Afrika. Verlag C. Vincenti, Dar-es-Salaam“.

Fotograf: C. Vincenti, o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 019-0503-06,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11502136 [07.05.2024]

Dieser Max Weiß dankt im Vorwort seines 1910 erschienenen Buches den Förderern, die sich für den Druck eingesetzt hatten. Der in Weiß’ Augen wichtigste war Johann Albrecht Herzog zu Mecklenburg, der zeitweise als Regent von Braunschweig tätig gewesen war und neben vielen anderen Aktivitäten leitende Funktionen in der Deutschen Kolonialgesellschaft übernommen hatte. Durch seine Ruanda-Reise galt er als ausgewiesener Fachmann für diesen Teil Deutsch-Ostafrikas. Auch Max Esser, Gründer der Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft Victoria, hatte, so ist aus Weiß’ Danksagungen zu schließen, das Erscheinen des Buches unterstützt. Fotografiegeschichtlich ist außerdem die Information festhaltenswert, dass die in Rathenow ansässige Firma Busch, die unter anderem im Bereich der Optik führend war, Weiß mit einem Fotoapparat ausgestattet und so die materielle Grundlage für eine Sammlung von über 2000 Platten gelegt hatte.[16] Verschiedene Männer wurden also als Gewährsleute für Weiß’ Schreiben und Fotografieren genannt.

Max Weiß ist zugleich derjenige, der in seinen Bildlegenden die erzählerische Grundstruktur zu Ruanda vorgibt. Sämtliche Fotos, die zu diesem Teil seiner Sammlung gehören, sind überschrieben mit der Legende „Riesen und Zwerge“. Es folgt dann üblicherweise die entsprechende Ordnungsnummer – doch der genannte Titel selbst zieht sich unverändert als Blickvorgabe und Interpretationsangebot durch die Sammlung. Es handelt sich um ein regelrechtes Großprojekt, bei dem die Leserschaft angehalten wurde, die Körpergröße der ruandischen Bevölkerung ins Zentrum zu stellen. Was hat es nun aber mit diesem kontrastiven Bezug auf zwei Extreme – das Riesig-Große und das Winzig-Kleine – auf sich? Was impliziert dieses geradezu obsessive Interesse des fotografischen Auges für Messungen, die zur Hervorbringung ethnifizierender Topoi beitragen?

Ursprungslegenden

Es geht im Folgenden um die Phantasmen, die sich im Kolonialismus Bahn brachen. Ohne genaue Kenntnisse über diesen Mythos scheint es mir schlicht nicht möglich zu sein, zum Fortwirken des Rassismus kritische Distanz zu gewinnen. Es geht also keineswegs um eine Fortschreibung der rassistischen Trennung, sondern um eine Analyse ihrer rhetorischen und diskursiven Strukturen.

Die hamitische Theorie ging davon aus, dass die sogenannten Pygmäen, auch als „Twa“ bezeichnet, die eigentlichen „Ureinwohner“ Ruandas gewesen seien. Sie zeichneten sich angeblich durch zwergenhaften Körperwuchs, Widerstandsfähigkeit und große Hässlichkeit aus. Danach hätten sich durch die Einwanderung der „Hutu“, einer Ethnie, die zu den Bantu gehöre, die Machtverhältnisse verschoben, und es sei eine Schicht entstanden, deren Angehörige hauptsächlich als Acker-Bauern tätig gewesen seien. Ihr Wuchs wird von den Kolonialisten gemeinhin als „mittelgroß“ bezeichnet – und somit eine auffällig gleichförmige Migrationsgeschichte als körperliche Wachstumsgeschichte behauptet.

Mit dieser Parallelführung zwischen Körpergröße und Migration ist gemeint, dass allein der Gruppe der „Twa“ ein „Ursprung“ zugebilligt wurde, der in Ruanda selbst gelegen haben soll. Die Hutu hingegen seien als „Einwanderer“ zu klassifizieren. Die chronologisch „letzte“, ebenfalls nicht „einheimische“ Ethnie sei die der „Tutsi“ gewesen, die in schwer rekonstruierbaren Wanderungsbewegungen vielleicht aus Tibet, Abessinien oder Ägypten nach Ruanda gekommen sei, wo sie sich mit einer Körpergröße von mehr als zwei Metern sofort zu absoluten Herrschern aufgeschwungen habe – die anderen zwei Ethnien unterjochend, wie es einem echten „Herrenvolk“ gezieme.[17]

Für all diese Behauptungen gibt es keinerlei Beweise. Im Rückblick wird klar, dass die Europäer schlicht Erklärungen dafür suchten, dass die Tutsi so gar nicht dem Bild entsprachen, das sie sich von den Menschen in Afrika gemacht hatten. Indem die Tutsi von ihnen für „fremd“ und „nicht-afrikanisch“ erklärt wurden, waren die Kolonialisten nicht gezwungen, ihre Vorannahmen zu korrigieren.

Es überwiegt in der Kolonialliteratur die Überzeugung, die Tutsi seien physisch den ägyptischen Pharaonen ähnlich und dürften daher als „weiße N-Wort“ von quasi-europäischem, zivilisatorischem Niveau gelten. Sie wurden mit den lobendsten Adjektiven überhäuft und galten als „intelligent“ und „schön“.[18] Im Zuge des Kolonialrevisionismus der Weimarer Republik finden sich dann mitunter auch Beschreibungsmuster, die das „Problem“ thematisierten, dass sich diese „Aristokratie“ von Hirten unter den Belgiern immer schwerer „lenken“ ließe.[19]

Doch an der Behauptung, die sozialen Hierarchien korrelierten mit ethnischen, änderte diese allmähliche Diskursverschiebung hin zur Kritik an den Tutsi nichts. Ich zitiere im Folgenden als ein Beispiel unter vielen den aus Blankenese stammenden Volkswirt Hans Blöcker, der in seiner Promotion über „Deutsch-Ostafrika in der Weltwirtschaft“ schrieb:

„Die drei Hauptrassen sind: Bantus, Hamiten und Zwergvölker. Die letzteren sind angeblich die Ureinwohner des Landes, kleinwüchsig, scheu und ohne den primitivsten Kulturbesitz. Sie leben hauptsächlich von der Jagd und erwehren sich ihrer Angreifer mit vergifteten Pfeilen. Da nur noch spärliche Reste von ihnen vorhanden sind, kommen sie als wirtschaftlicher Faktor für die Entwicklung des Landes nicht in Betracht. Die Hauptmasse und den wirtschaftlich wichtigsten Teil der Bevölkerung bilden die in zahlreiche Stämme zersplitterten, kaffeebraunen Bantus. Sie nehmen den größten Teil Deutsch-Ostafrikas ein und sind meist Ackerbauern. […] Einen wirtschaftlich weniger brauchbaren Faktor stellen die hamitischen Hirtenvölker im Norden des Landes dar. Sie sind kriegerisch, stolz und zur geregelten Arbeit weder geneigt noch geeignet. Im Nordwesten (Zwischenseen-Gebiet) haben sie sich als herrschende Kaste über die ackerbautreibenden Bantus gesetzt, im Nordosten (Massaisteppe und abflussloses Gebiet) aber die früheren Bewohner des Landes vernichtet oder vertrieben. Sie sind Viehzüchter und besitzen zum Teil riesige Herden. Für die europäische Verwaltung sind sie ein schwer zu behandelnder Bevölkerungsteil.“[20]

Schon 18 Jahre zuvor, nämlich 1910, hatte Max Weiß die Frage nach dem geografischen Ursprung der Tutsi als umstritten gekennzeichnet – doch nur, um die Antwort darauf zu vereindeutigen und zu etwas Geklärtem zu erheben. Als Synonym für „Tutsi“ erscheint bei ihm das Wort „Wahima“, und der Einstieg zu ihrer völkerkundlichen Beschreibung klingt dann so:

„Sind die Wahima Semiten oder Hamiten? Diese Frage ist von den Fachleuten bis heute noch nicht gelöst. Man wird aber wohl in der Annahme nicht fehlgehen, dass die Wahima keine in Afrika eingeborenen [N-Wort; A.P.] sind, sondern ein fremdes, hier erst eingedrungenes Element.“[21]

Ohne etwas Genaues zu wissen, wird die vorgefasste Meinung als sichere Erkenntnis behauptet. Es reicht dann eine Sammlung von Fotografien – und schon scheint der Beweis letztgültig erbracht zu sein.

Als weitere, argumentative Stütze kommen Bezüge zum Antisemitismus hinzu, bei denen ein regelrechtes „Gewohnheitswissen“ über die jüdische Bevölkerung Europas kurzerhand auf die Tutsi übertragen wurde: Dass die Tutsi für „besonders intelligent“ erklärt wurden, habe, so der Professor für politische Wissenschaften William Miles, mit der unbewussten Übertragung antisemitischer Stereotypen auf die ruandische Gesellschaft zu tun. Auch die Betonung, die Tutsi-Frauen seien besonders schön, verweise auf das Stereotyp der „schönen Jüdin“, das man gleichsam in Afrika „wiederentdeckt“ habe:

„In the 19th century Jewish attributes were ascribed to Tutsis, thanks to a purported historical linkage dating back to ancient migrations. Exceptional intelligence and culture amidst ‚brut‘ majorities spoke to Jewish and Tutsi distinctiveness throughout the ages. Scriptural fundamentalists could also point to a genealogical sibling relationship, linking Semites and Hamites, Jews and Tutsis, through an ancestral brotherhood between Shem and Ham [den Nachfahren Noahs; A.P.].“[22]

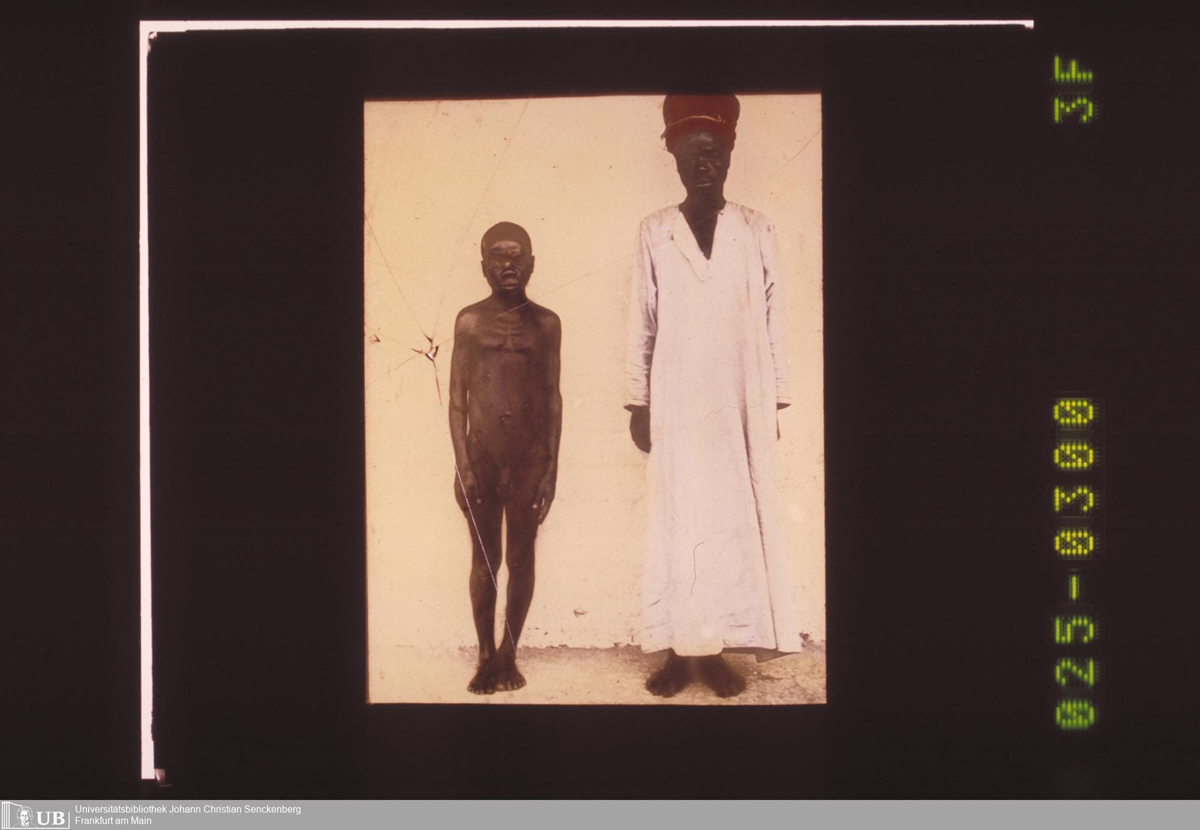

Koloniale Legenden zu vermeintlichen „Zwergen“ und „Riesen“

Das zweifellos paradigmatischste Foto, das die Rhetorik von konstrastierenden Superlativen zwischen den „Ethnien“ stützt, ist die folgende Aufnahme, auf deren Legende eigens vermerkt ist, dass hier ein „Batwazwerg“ zu sehen sei. (Abb. 8)

Abb. 8: Zwei ruandische Männer. Originaltitel: „Batwazwerg. Riesen u. Zwerge. Weiß. / 55“. Fotograf: Max Weiß, o.O., o.D.

Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 025-0300-03,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11520098 [07.05.2024]

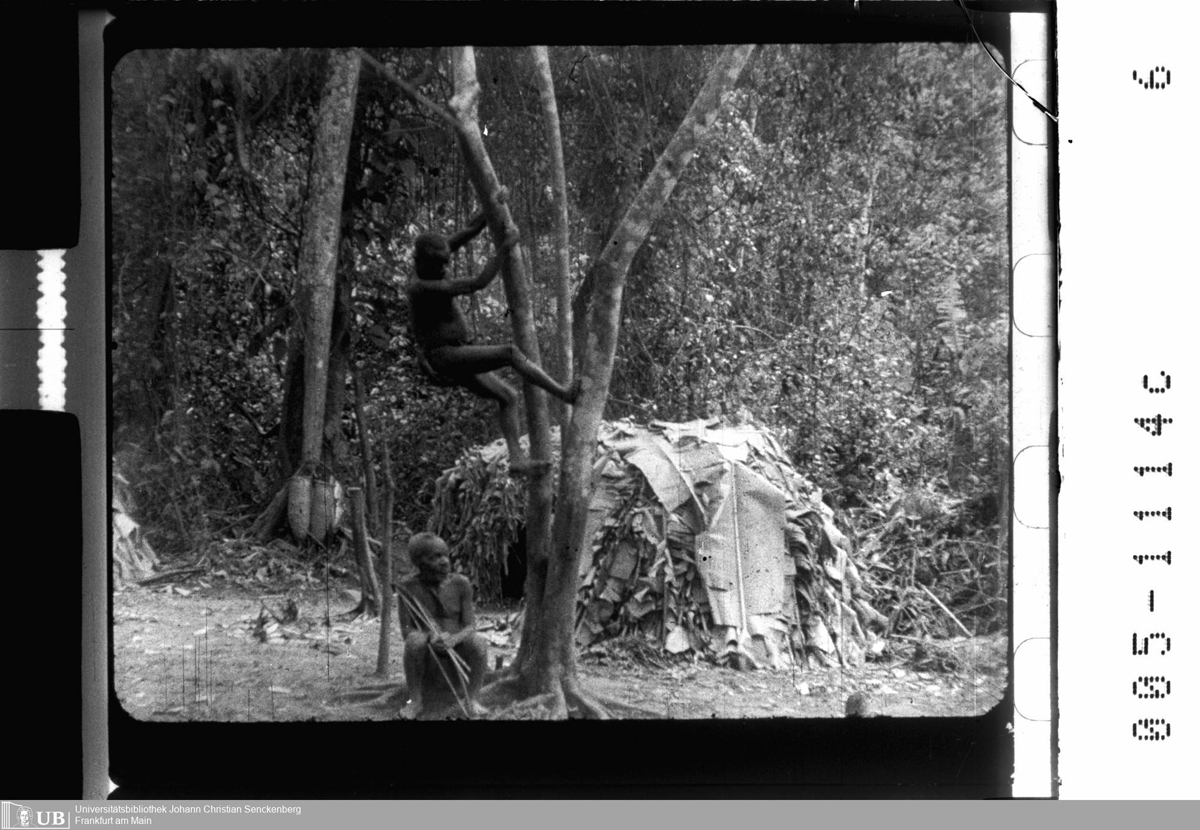

Abb. 9: Zwei ruandische Männer im Wald. Originaltitel: „Pygmäen-Dorf in Urundi / A e II c 1 / D.O.A“, o.D. Quelle:

Koloniales Bildarchiv Universitätsbibliothek, Frankfurt am Main, Nr. 005-1114c-06,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11537030 [07.05.2024]

Bevor ich ein langes Zitat aus seinem Buch anführe, möchte ich eine Kritik vorwegnehmen, die lauten könnte, es bedürfe keiner detailreichen Wiederholung der damaligen Vorstellungen, weil diese krude und rassistisch seien und heute keine zusätzliche Sichtbarkeit verdienten. Dieser Auffassung möchte ich entgegenhalten, dass im Jahr 2017 in Kigali nach aufwendigen, mit deutschen Steuergeldern finanzierten Restaurierungsarbeiten ein naturkundliches Museum eröffnet wurde, das ausgerechnet den Namen des weiter oben zitierten Kolonialisten und Nilquellensuchers Richard Kandt trägt. Dass durch die bundesrepublikanische Kulturpolitik in Ruanda ein Vertreter derselben rassistischen Konzeptionen geehrt wurde, die auch von Max Weiß vertreten worden sind, hat keinen Protest ausgelöst. Dabei hatte Kandt mit der Nilpferdpeitsche „Strafaktionen“ gegen Einheimische verhängt; er hatte völlig wehrlose Zivilisten töten lassen, als diese ihm den Zugang zu ihrer Region verweigerten. Und schließlich hatte er auch Skelette ruandischer Toten „präpariert“ und sie für die anthropologische Forschung nach Berlin geschickt.[25]

Methodisch ergeben sich aus diesen Tatsachen grundlegende Entscheidungen. Mir scheint, dass man in dem Moment die Konfrontation mit den schockierenden Zitaten aus der Zeit des Kolonialismus wird einstellen können, wenn es in Deutschland darüber eine Debatte gibt. Zu hoffen ist, dass wir uns in einem zeitlichen Übergang befinden und auf das ausführliche Zitieren – von Weiß, Kandt oder weiteren Zeitgenossen – in naher Zukunft verzichten können. Vorerst aber scheint es mir unabweisbar zu sein, Weiß’ – der erklärtermaßen ein großer Bewunderer von Richard Kandt war – Äußerungen zur Kenntnis nehmen zu müssen.

„Die Wahima, die eine große Ähnlichkeit mit Somali, Abessiniern und Galla zeigen, sind von hohem, schlankem Wuchs, haben längliche, schmale Schädel, intelligente und edelgeschnittene Gesichter, ein großes, schönes, lebhaftes Auge, schmale, wohlgeformte Nasen und Lippen, zierliche Gelenke, lange, schlanke Finger und eine hellere, zum Teil sogar fast gelbbraune Hautfarbe. Diese wird vor allen Dingen bei den Wahimafrauen, die wenig ins Freie kommen, deutlich. Fraglos sind sie der schönste Menschenschlag, den ich, einschließlich der Massai […], dort draußen gesehen habe. Man kann sie kurz als die Aristokraten Zentralafrikas, als den die eingeborene Rasse, die Bantu-[N-Wort; A.P.], psychisch und physisch hochüberragenden Hirtenadel bezeichnen. Beim Anblick dieser Wahima fühlt man sich unwillkürlich nach Ägypten versetzt, und bereits ehe man sie näher kennengelernt hat, allein durch den rein äußerlichen Eindruck, den die 2 m hohen Gestalten in ihrer stolzen, vornehmen, ruhigen, selbstbewussten Haltung, ihrem offenen Wesen und ihrem gewandten Auftreten machen, hat man ganz unwillkürlich das Gefühl: Du stehst hier den Vertretern eines Herren- und Herrschervolkes gegenüber. Dieser überraschend günstige Eindruck berührt einen umso sympathischer, als man es sonst in Mpororo und Ruanda mit einer scheuen, nur widerwillig gehorchenden oder aber unverschämten und feindseligen Bevölkerung zu tun hat.“[26]

Alle Ingredienzien zur Wertung der fremden Bevölkerung werden hier auf paradigmatische Weise verdichtet. Schönheit, Intelligenz und Herrschaftsanspruch werden als unauflösliche Trias dargestellt, die die Deutschen, so Weiß’ Rat, in der Entscheidung bestärken sollte, sich bei ihrer kolonialen Herrschaft vor allem auf die Tutsi zu stützen. Dass dann innerhalb weniger Jahre aus der Freude über den „Gehorsam“ des „Herrschervolkes“ eine Abneigung werden konnte, wenn sich dieses „Volk“ nicht mehr recht unterwerfen mochte, zeigt, dass das dithyrambische Loblied auf die Tutsi von Beginn an ambivalent und potenziell ressentimentgeladen war.

Königsgeschichten

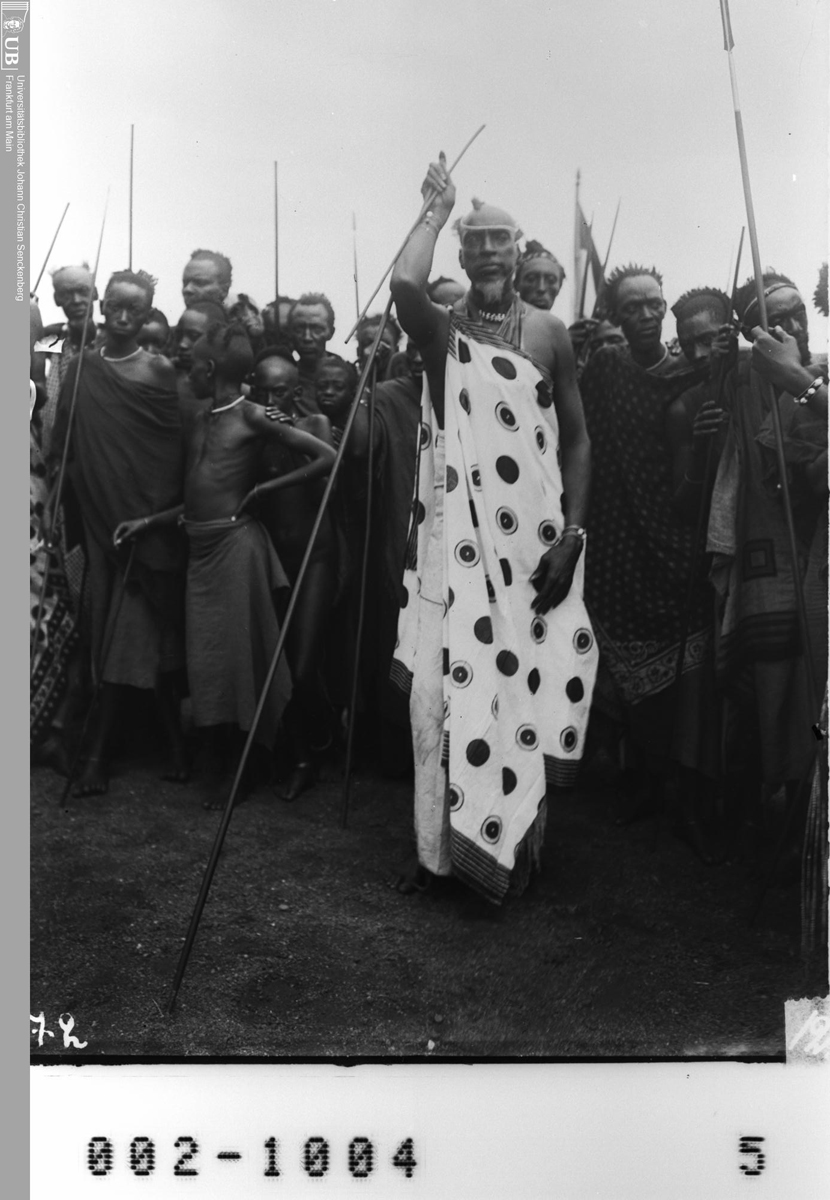

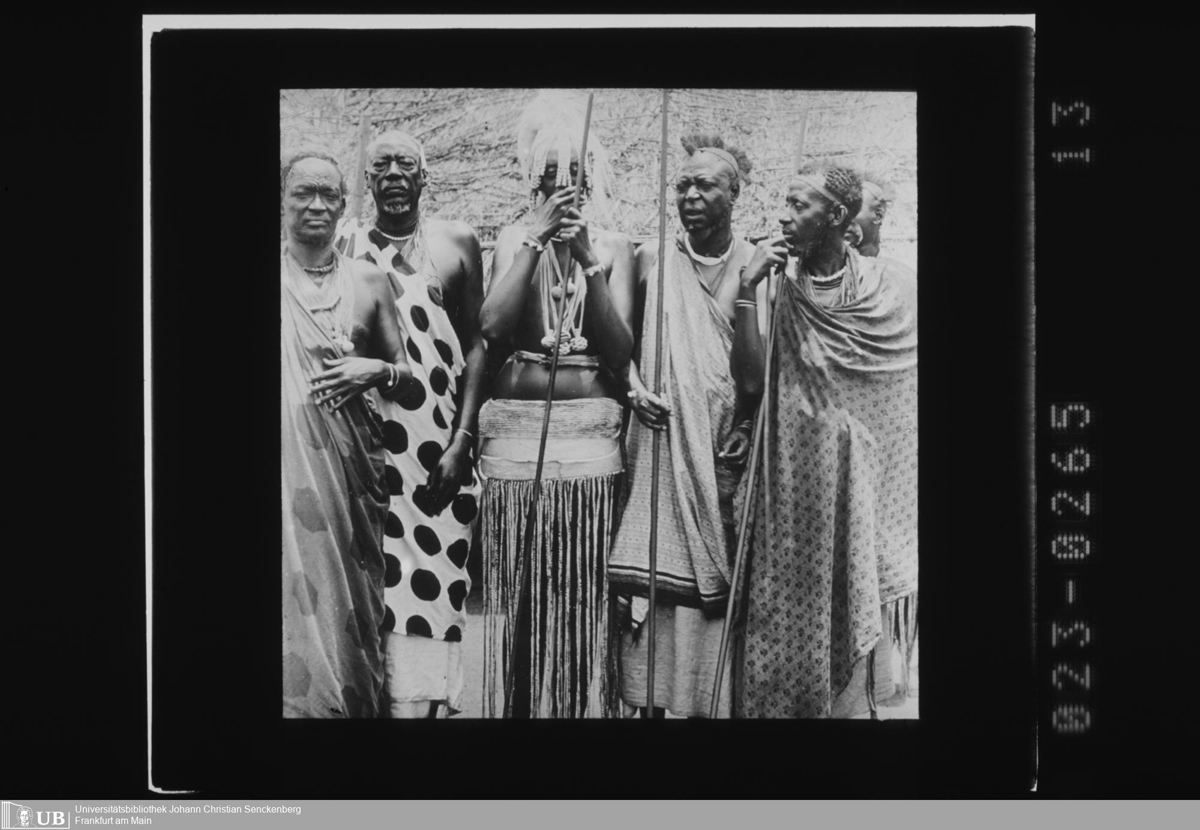

Betont wird in Weiß’ Texten die Fähigkeit dieser „Oberschicht“, emotionale Selbstkontrolle zu üben und die eigenen Gefühle nicht in die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Als bezeichnend gilt ihm dabei die Haltung des ruandischen Königs Mutsinga. In der Tat haben die deutschen Fotografen bezüglich des ruandischen Königshofes eine besondere Produktivität entwickelt. Mutsinga pflegte von den Deutschen durch die Übertragung von türkischen Begriffen auf Ruanda als „Sultan“ beschrieben zu werden. Dieser „Sultan“ zog stets von Neuem die Schau- und Fotografierlust der Deutschen auf sich, was erklärt, warum dann wiederum der Körperbau dieses Mannes und seiner „Gefolgschaft“ zu so etwas wie „Prototypischem“ für die Wahrnehmung der Tutsi-Bevölkerung überhaupt avancierte. (Abb. 10 und 11) Das erste Foto zeigt Mutsinga am rechten Bildrand.

Abb. 10: Der ruandische König Mutsinga und seine Leute. Originaltitel: „Sultan Msinga,

Häuptling der Mtussi in Ruanda mit Gefolga. Daressalam, Juli 1911 / 115A“.

Fotograf: Julius Hermann Schott? Quelle: Koloniales Bildarchiv,

Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 084-1710-351,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11409691 [07.05.2024]

Abb. 11: Ruandischer Politiker. Originaltitel: „Premier Minister d. Königs Msinga von Ruanda.“

Fotograf: Kurt von Schleinitz, Ruanda, 1907/1914. Quelle: Koloniales Bildarchiv,

Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 002-1004-05,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11514697 [07.05.2024]

Abb. 12: König Mutsinga und seine Leute. Originaltitel: „Reihe 5a / Sultan Msinga v. Ruanda / Bild 12 / Reichskolonialbund-

Bildstelle“, o.O., o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 023-0265-13,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11507903 [07.05.2024]

Abb. 13: König Mutsinga und seine Leute. Originaltitel: „A e I a 184 / Sultan Msinga von Ruanda mit Gefolge / D.O.A.“,

o.O., o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 005-1110-25,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11536831 [07.05.2024]

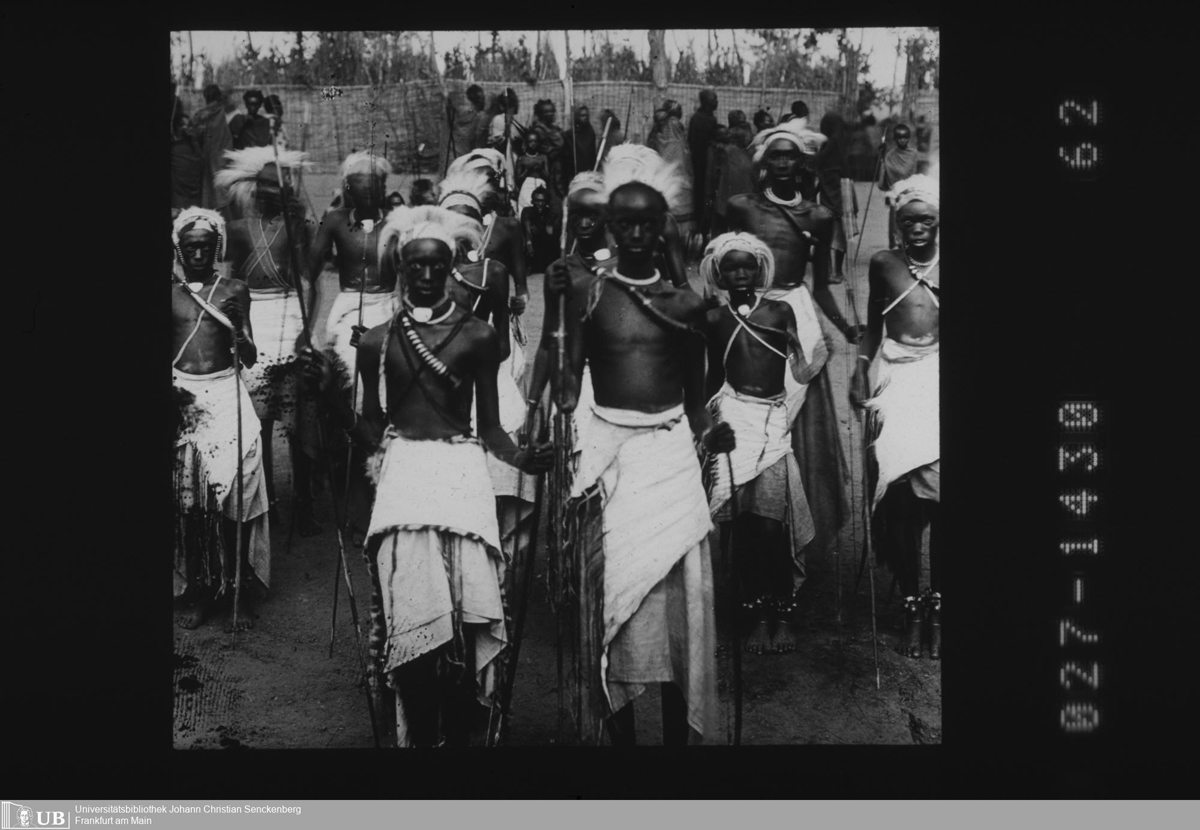

Abb. 14: Gruppe von ruandischen Männern. Originaltitel: „Junge Krieger Watussi D.O.A.“, o.D. Quelle: Koloniales Bildarchiv,

Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 027-1430-62,

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11516342 [07.05.2024]

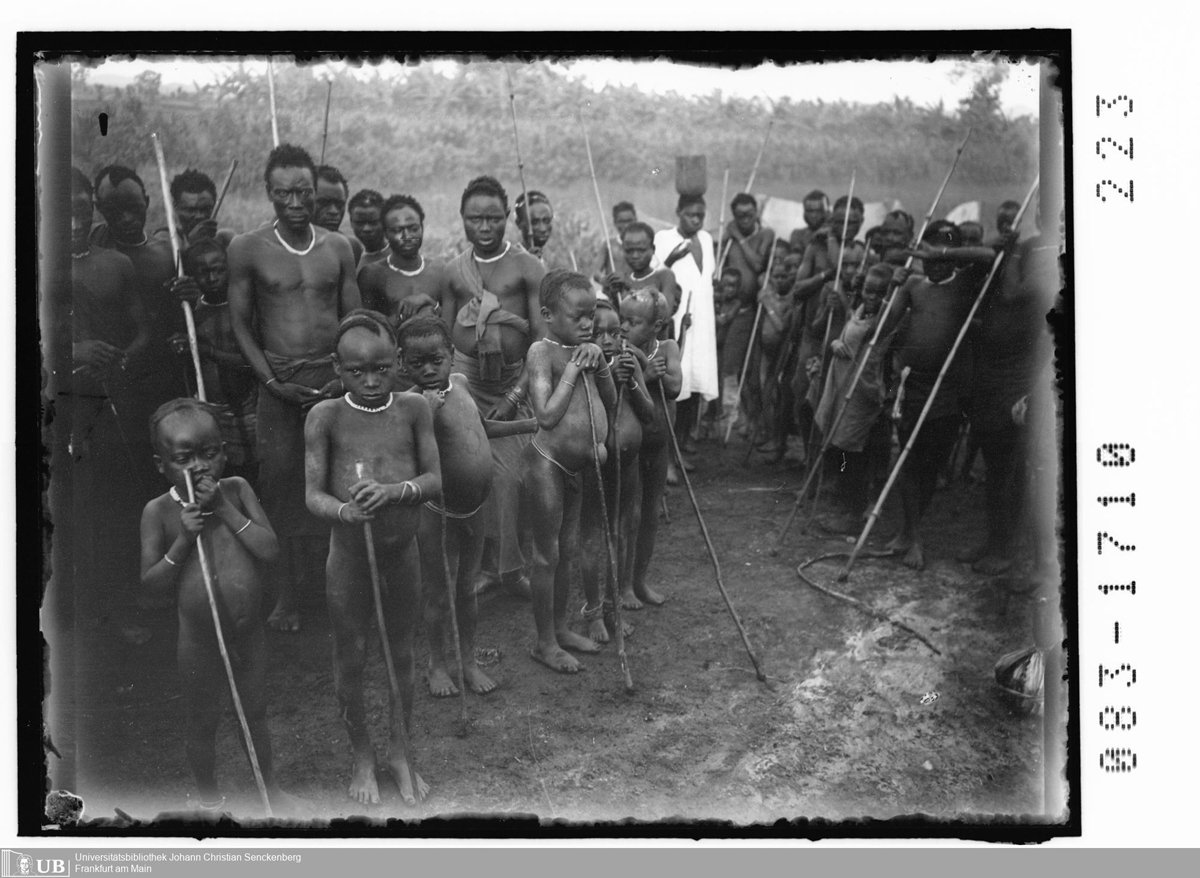

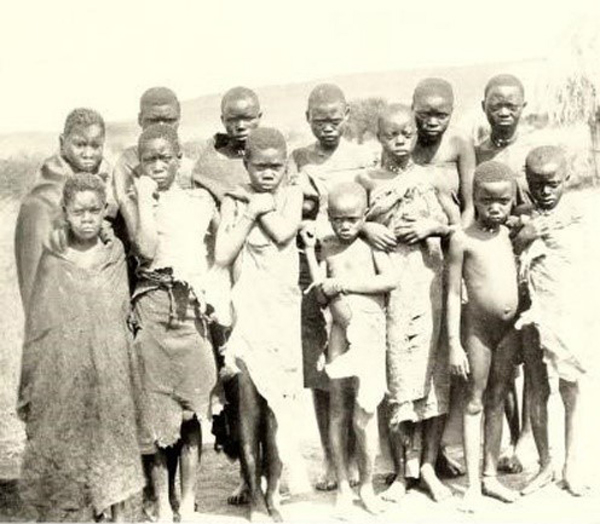

Abb. 15: Gruppe von ruandischen Männern und Kindern. Originaltitel: „Grünes Album S. 11, Bild 4: Wahutu aus Ruanda

7687/15“, Fotograf: Julius Hermann Schott, Deutsch-Ostafrika, 1910-1912. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek

Frankfurt am Main, Nr. 083-1710-223, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11407737 [07.05.2024]

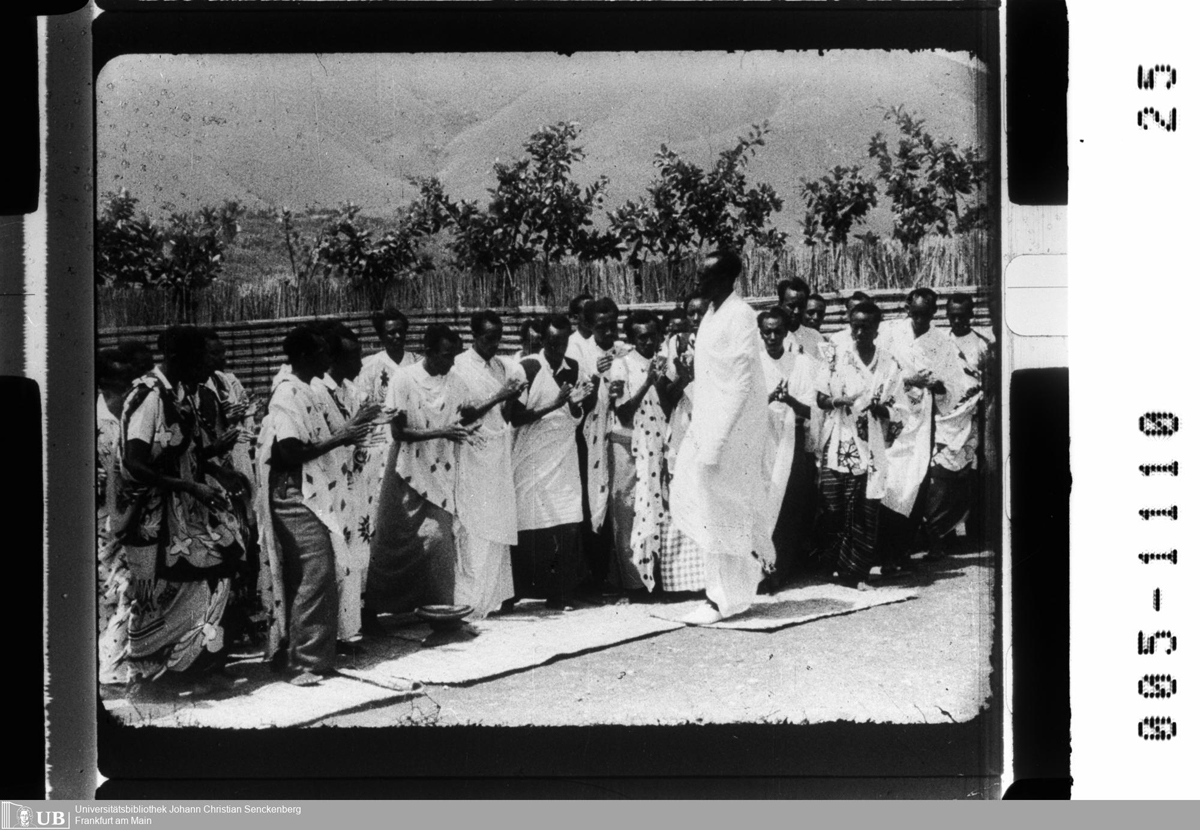

Frauenfeindliche Bild-Klischees

Um genau diese Behauptung einer Kritik zu unterziehen, möchte ich zwei letzte Personengruppen in Augenschein nehmen, denen Max Weiß seine Aufmerksamkeit zugewendet hat. Die erste Frage lautet, wie Weiß die Tutsi-Frauen dargestellt hat, die zweite, welche Rolle Fotos von Kindern für die kritische Analyse der deutschen Kolonialideologie spielen können. In Weiß’ völkerkundlicher Abhandlung wird viel darüber geklagt, wie unendlich schwer es gewesen sei, Frauen fotografieren zu dürfen.[28] Lange Aushandlungsprozesse seien nötig gewesen, um die Frauen aus ihrem Versteck zu locken und der heimischen Leserschaft nicht allein am Körperbau der Männer das „Riesenhaft-Aristokratische“ der Tutsi vor Augen zu führen, sondern auch anhand der Frauen. Weiß antizipiert, was sein Publikum der Schönheits-These gegenüber skeptisch werden lassen könnte:

„So mancher mag seinen Schönheitssinn verletzt fühlen durch die zu hohen Schultern bei verschiedenen Wahima [d.h. Tutsi; A.P.]. Daher möchte ich betonen, dass dies nicht die natürliche Haltung ist, sondern leider gar zu häufig – auch bei den späteren Weiberaufnahmen – erst hervorgerufen wurde durch die Scheu vor dem photographischen Apparat. Diese war so groß, dass es zuweilen unmöglich war, eine Aufnahme zu machen. So hatte ich mit vieler Mühe in der Nähe der Residenz der Priesterin Nyawingi eine interessante Gruppe von Wanjambo, bestehend aus Männern, Weibern und Kindern, die zu uns ins Lager gekommen waren, um Lebensmittel zu verkaufen, zusammengestellt. In dem Augenblick jedoch, als ich unter dem schwarzen Tuch verschwand, um das Bild scharf einzustellen, liefen alle wie der Wind davon. Zum Teil von meinen boys zurückgerufen und von mir nach dem Grund ihrer Flucht befragt, antworteten sie, am ganzen Körper vor Angst zitternd: ‚Ja, das ist ein großes Gewehr und du willst uns erschießen.‘ Ich versuchte nun in längerer Rede und an der Hand von Abbildungen aus der ‚Woche‘ ihnen klar zu machen, was meine Absicht sei, dass die Kamera ein durchaus friedliches Instrument sei und sie keine Furcht haben sollten. Jedoch sie schüttelten misstrauisch den Kopf und wollten sich durchaus nicht photographieren lassen. Da stellte ich mich denn vor die Kamera und befahl meinem Boy, abzudrücken. Als dies geschehen war, sagte ich zu den Leuten: ‚Jetzt könnt ihr mir doch glauben, dass dies kein Gewehr ist, sonst müsste ich doch tot sein.‘ Aber auch jetzt schüttelten sie noch zweifelnd den Kopf und antworteten mir: ‚Ja, dir schadet dieses Gewehr nichts, du hast vorher ein Zaubermittel gegessen; wir aber haben dieses Mittel nicht und müssten sterben.‘ Es war tatsächlich mit den Leuten nichts anzufangen, und ich gab an diesem Tag meine Versuche, sie zu photographieren, auf. Besonders große Schwierigkeiten machte es, Wahimafrauen und -Mädchen zum Photographieren zu bewegen.“[29]

In sprachlicher Perspektive sei hier nur kurz angedeutet, dass die wörtliche Wiedergabe dessen, was die zu Fotografierenden gesagt hätten, in Du-Form erfolgte. Das impliziert, dass die ruandischen Gesprächspartner:innen nicht nur in puncto Technik von großer Naivität gewesen seien, sondern auch in sprachlich-sozialer: Sie, die sich an die des Kinyarwanda nicht mächtigen Deutschen zu wenden hatten, schienen den Fremden gleichsam unterlegen zu sein. Dass in Wirklichkeit Max Weiß auf einen Dolmetscher angewiesen war, um sich verständlich zu machen, verschwindet hinter dem paternalistischen Gestus, mit dem er seine „pädagogischen“ Versuche zur Vertrauensbildung darstellt.

Bezüglich der Fotografien, die bisher von mir analysiert worden sind, ist es wichtig festzuhalten, dass das Vorzeigen und das Archivieren einem Akt der Gewalt gleichkommen. Folgt man dem Reisebericht von Weiß, erscheinen sämtliche Fotos aus dieser Sammlung als Bild-Raub, und zwar in dem Sinne, dass die Fotografierten der Herstellung von Fotos ausdrücklich ihre Zustimmung verweigert hatten.

Doch selbst wenn man – wie ich dies hier getan habe – an dem Gedanken festhält, der kritisch-distanzierte Umgang mit diesen Fotos sei geeignet, erstens den Fotografierten ihre Würde zurückzugeben und zweitens die Gefährlichkeit der fortdauernden Ethnifizierung ins öffentliche Bewusstsein zu heben, müssen die Frauenfotos mit großer Behutsamkeit interpretiert werden. Weiß berichtet nämlich, dass lange Aushandlungsprozesse mit der Priesterin Mumusa nötig gewesen seien, bevor sich einige junge Mädchen, verdeckt durch Sichtblenden, die den Ort der Fotografie vom übrigen Dorf trennten, dem fotografischen Auge darboten. Zwei Gruppen von Fotos sind das Ergebnis dieses kolonialen Gelüstes gewesen, gerade von Frauen Bilder mit nach Deutschland nehmen zu können. Die erste Gruppe betrifft zwei junge Mädchen, die sich sowohl im Frankfurter Bildarchiv als auch in Max Weiß’ Buch wiederfinden. Das Buch legt großen Wert auf eine Art „Umkreisung“ der fotografierten Mädchen, denn es zeigt diese nicht nur im Halbprofil, sondern gleich auch in Vorderansicht, und zwar stehend vor weiteren Personen, die ebenfalls auf das Fotografiert-Werden zu warten scheinen.[30]

Die zweite Foto-Gruppe hat keinen Eingang ins Frankfurter Archiv gefunden, ist jedoch aufgrund des unverkennbaren Voyeurismus, der Weiß’ Blick grundierte, von besonderer Bedeutung. Schon die eben beschriebenen Fotos werden aufgrund der kolonial-voyeuristischen Perspektive, die ein Fotografieren „wider Willen“ implizierte, hier nicht gezeigt. Noch stärker gilt das für die folgenden Aufnahmen: Sieben junge Frauen haben, vor einem Stroh-Haus stehend, ihre Kleider fallen lassen müssen. Wie bei dem Foto, bei dem ein kleinerer, nackter Mann mit einem größeren, bekleideten kontrastiert wurde, ist auch den Frauen die Körperhaltung vorgeschrieben worden. Eine frontale Ausrichtung der Körper, hin zum Kameraauge, ist ebenso deutlich wie die Ausrichtung der Arme, die bei sechs der sieben Frauen am Körper anzuliegen haben. Trotz des Verzichts auf den Wiederabdruck der Fotos an dieser Stelle möchte ich versuchen, sprachlich eine Vorstellung von der herrschenden Blick-Gewalt zu vermitteln und im Übrigen darauf zu vertrauen, dass eine Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe aus Ruanda in Gang kommen wird.[31]

Die Aufnahmen sind als Variationen einer Blick-Macht zu interpretieren, die, jetzt hin zum Kollektiven geweitet, Darstellungsmodi der Kriminalistik auf die gesamte Mädchen-Gruppe ausgeweitet hat. Der frontalen Sicht folgt die im Halbprofil und dem Halbprofil wiederum die Rückenansicht. Es ist, als würde nicht zuletzt den männlichen Betrachtern in Deutschland die Möglichkeit geboten, einmal um alle Fotografierten herumzugehen und die nackten Körper, die sozusagen in ihrer Kleidung stehen, zu taxieren. Dass nicht nur ein einzelnes Mädchen fotografiert, sondern durch die Multiplizierung der Blick-Gelegenheiten eine gewisse Serialisierung vorgenommen wurde, hat einen präzisen Grund. Nacktheit und „Komplettheit“ des Blickes dienten vorgeblich nicht der Befriedigung erotischer Gelüste, sondern vielmehr der „Typenbildung“, nämlich hier der „Kenntnis“, so sehe „der“ Körper „des“ Tutsi-Mädchens aus.

Mit Hilfe der sieben Fotografierten sollte ein Kollektiv-Singular gebildet und die Möglichkeit geboten werden, aus den sieben Individuen so etwas wie einen „Durchschnittskörper“ zusammenzuphantasieren, der dann auf alle übrigen Tutsi-Körper universell anwendbar zu sein behauptete, denen die Deutschen bei ihrem Vordringen in Ruanda sonst noch begegnen könnten. Dass es dann in der Tat auch nicht an Mess-Versuchen, Statistiken und kraniometrischen Zugriffen auf die ruandische Bevölkerung gefehlt hat, versteht sich von selbst.[32] Die Fotos aus dem Frankfurter Bildarchiv sind ein Element in einem Ensemble von Herrschaftstechniken, die mit großer Brutalität Wissenschaftlichkeit und Objektivität für sich beanspruchen und in Wirklichkeit doch nichts anderes sind als ein rassifizierender, mithin rassistischer „Wissenschaftsaberglaube“.[33]

Mit Blick auf die Kritik an den Suchbegriffen des Archivs lässt sich also festhalten, dass Weiß’ dort versammelte Fotos auch vor dem Hintergrund seines Buches gesehen werden müssen. Dadurch tritt hervor, dass ohne Hinweise auf die möglichen Fehlinterpretationen der damaligen Kolonisatoren nicht auszukommen ist. Und praktisch bedeutet das: Anführungszeichen für die Suchbegriffe bzw. Fragezeichen nach denselben sind unabdingbar, um nicht in der Abhängigkeit von Ordnungsmustern zu verharren, deren Wirkungsmacht 1994 im Wortsinn „schlagartig“ hervorgetreten ist.[34]

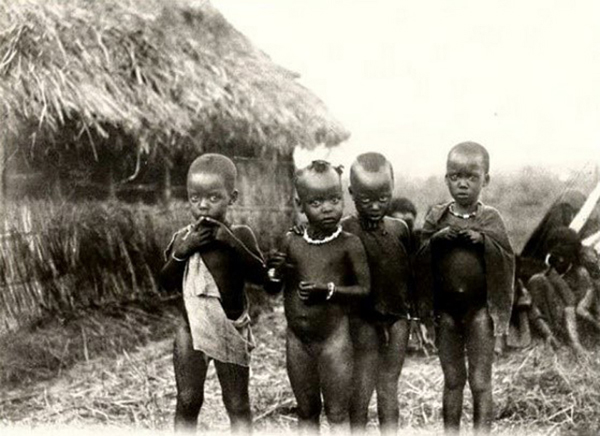

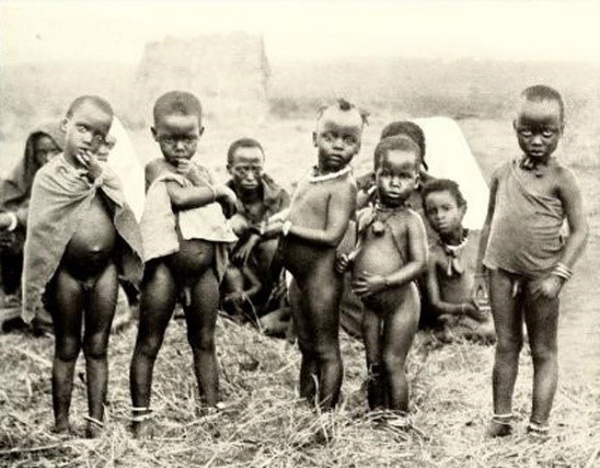

Kinder ohne Ordnungsmuster

Wie unsicher aber letztlich schon die sprachlichen Vorgaben von Max Weiß selbst sind, geht aus seinem Buch hervor: Dass die Mädchen als „Tutsi“-Mädchen klassifiziert werden sollen, wird auch ohne die entsprechende Bildlegende gefordert, nämlich durch die Zuordnung dieser Fotos zu dem Kapitel über die Tutsi.[35] Dann aber gibt es eine weitere Personengruppe, bei der auf einmal diese Schematisierungen nicht mehr funktionieren. Es sind die Kinder, die, unbemerkt vom Fotografen, das gesamte, mit so großer Mühe aufgebaute Ordnungsgefüge der „Ethnien“ umwerfen. Im Buch finden sich nämlich keine Bildlegenden wie „Hutu“- oder „Tutsi“-Kinder, sondern die Bildunterschrift„Mischblut-Kinder aus Ankole“.

Was passiert hier also? Kinder sind Menschen, die im Wachstum begriffen sind. Sie können (wenn man die koloniale Wahrnehmung übernimmt) genauso klein sein wie die „Twa“. Doch klar ist, dass sie noch, also vorerst, auf Widerruf so klein sind wie jene, d.h. dass ihrer Kleinheit keine Endgültigkeit zugeschrieben werden kann. Statt nun zu schreiben, auf den Fotos seien Kinder zu sehen – schlicht Kinder und nichts als Kinder –, spricht Weiß von „Mischlings-Blut“. (Abb. 16-18)

Abb. 16: Kinder. Originaltitel: „Mischblut-Kinder aus Ankole“. Ruanda, o.D., abgebildet in: Max Weiß,

Die Völkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas, Berlin 1910, S. 61, online unter

https://archive.org/details/dievlkerstmmeimn00weis/page/62/mode/2up [07.05.2024]

Abb. 17: Kinder. Originaltitel: „Mischblut-Kinder aus Ankole“, Ruanda, o.D., abgebildet in: Max Weiß,

Die Völkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas, Berlin 1910, S. 63, online unter

https://archive.org/details/dievlkerstmmeimn00weis/page/62/mode/2up [07.05.2024]

Abb. 18: Kinder. Originaltitel: „Mischblut-Kinder aus Ankole“, Ruanda, o.D., abgebildet in: Max Weiß,

Die Völkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas, Berlin 1910, S. 65, online unter

https://archive.org/details/dievlkerstmmeimn00weis/page/n99/mode/2up [07.05.2024]

Fazit und Ausblick

In archivalischer wie in politischer Hinsicht liegen die Konsequenzen, die aus dem Genozid an den Tutsi Ruandas zu ziehen sind, klar auf der Hand: Es bleibt wichtig, anhand von Fotoarchiven wie dem in Frankfurt nachvollziehen zu können, wie es zur Ethnifizierung der ruandischen Gesellschaft gekommen ist. Doch das Ziel kann nicht darin bestehen, unterschwellig Kategorien weiterzuverbreiten, bei denen keine Anführungszeichen gesetzt oder zumindest mitgedacht werden. Leitend also hat ein Foto zu werden, das Max Weiß offenbar ungewollt in die „völkerkundliche“ Abhandlung gerutscht ist. Zu sehen ist eine Gruppe von Kindern, die größtenteils bekleidet sind, zum Teil aber auch nicht. Und unter dem Foto steht mit auffallender Schlichtheit: „Kinder aus Ankole“. In der Tat: Keine „Tutsi“-Kinder, keine „Hutu“-Kinder, ja noch nicht einmal „Mischlings“-Kinder, wie noch bei den anderen Fotos – sondern nur Kinder:[38] „Kinder aus Ankole“. Kinder aus Ruanda, die zusammen im Bild sind, weil sie auch in der Wirklichkeit zusammen sind und zusammengehören, als Kinder nämlich, die gar nicht wissen, welcher Gruppe sie eigentlich zugehörig sein sollten. (Abb. 19)

Insgesamt ergibt sich, dass die deutsche, belgische – und allgemeiner – europäische Kolonialfotografie und die sie begleitenden Texte die ideologische Basis geschaffen haben für eine Logik der Eskalation, Segregation und rassistischen Trennung, die 1994 in die Katastrophe mündete. Dreißig Jahre nach dem Genozid ist es an der Zeit, sich ernsthaft mit der deutschen Kolonialisierung Ruandas zu beschäftigen, um auf diese Weise einen schärferen Blick für das Scheitern des Rufs „Nie wieder!“ zu gewinnen, den die internationale Gemeinschaft nicht eingelöst hat.

Abb. 19: Kinder, Ruanda. Originaltitel „Kinder aus Ankole“, Ruanda, o.D., abgebildet in: Max Weiß,

Die Völkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas, Berlin 1910, S. 125, online unter

https://archive.org/details/dievlkerstmmeimn00weis/page/124/mode/2up [07.05.2024]

Ich will hier unterstreichen, dass ich in einer Familie erzogen worden bin, in der man von diesen Geschichten mit den Ethnien, Hutu, Tutsi, Twa, dem ganzen Kram nichts hörte. Ich bin ohne ethnische Begriffe erzogen worden. Als ich mich mit diesem Fragebogen mit der Identität konfrontiert sah, an dem Punkt, wo die Frage nach meiner ethnischen Zugehörigkeit gestellt wurde, habe ich die Klassenkameradinnen gefragt, was sie da eingetragen hatten, denn es war eine Mädchenschule. Ich habe gesehen, dass alle Klassenkameradinnen Hutu eingetragen hatten, und da habe ich auch Hutu eingetragen. Das sagte mir wirklich überhaupt nichts, das ist für mich nur so ein Begriff gewesen. Als ich meinen Fragebogen abgegeben habe, hat mich die Lehrerin angesehen, und sie hat mich gebeten, meinem Vater zu sagen, er möge sich am folgenden Tag in der Schule einstellen.[40] [Übersetzung A. P.] (Abb. 20)

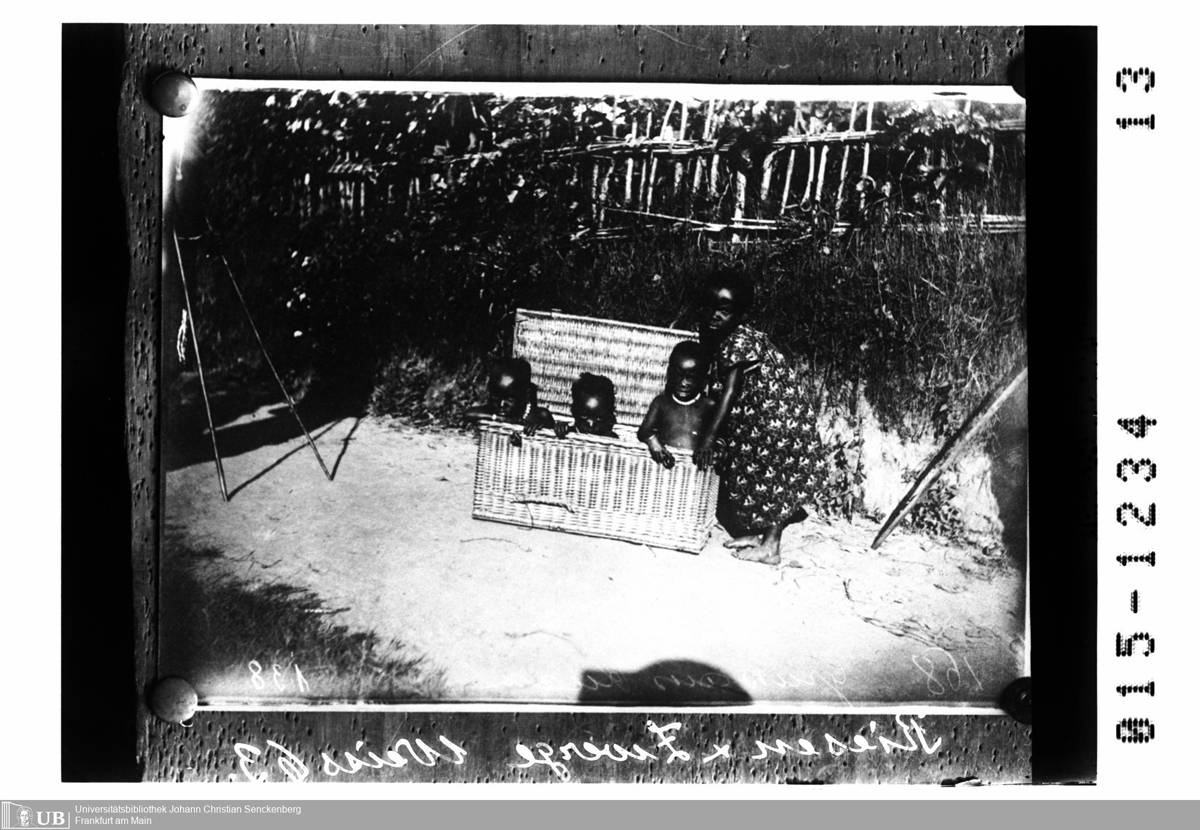

Abb. 20: Ruandische Kinder. Originaltitel: „Riesen u. Zwerge. / Weiß 63 / 63 / 168 [Beschriftung nicht – lesbar] 138 //

(auf zweitem Negativ:] Kinder / DOA 13 / 63“, Ruanda, o.D. [1907/1908]. Quelle: Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek

Frankfurt am Main, Nr. 015-1234-13, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11531364 [07.05.2024]

[1] Allgemeine Informationen zum Bildarchiv der ehemaligen Deutschen Kolonialgesellschaft finden sich auf dem Online-Portal der Frankfurter Universitätsbibliothek „Koloniales Bildarchiv“: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv [07.05.2024]. Das Archiv umfasst rund 50.000 Bilder.

[2] Zur Geschichte des Tutsizids allgemein vgl., Human Rights Watch (Hg.), Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Paris 1999.

[3] Wegweisend und überaus kenntnisreich bleibt: Jean-Pierre Chrétien/Marcel Kabanda, Rwanda. Racisme et génocide. L’idéologie hamitique, Paris 2016.

[4] Vgl. zum Beispiel das eindrucksvolle Foto des Passes eines Genozid-Opfers, das sich in der Fotosammlung findet von: Christophe Calais (Fotos) und Pierre Corneille (Text), Rwanda, le pays hanté, Paris 2006, S. 18-19. Hier ist zu sehen, wie durch Durchstreichungen die „richtige Ethnie“ übrig blieb.

[5] Siehe Anne D. Peiter, Genozid und antichronologisches Erzählen. Zu autobiographischen Texten überlebender Tutsi und Juden, in: Julia Seeberger u.a. (Hg.), Gegen den Zeitstrahl [in Vorbereitung].

[6] Vgl. Anne D. Peiter, Tierstimmen vor den Verstummten. Zur Zeugnisliteratur von Überlebenden des Genozids in Ruanda, in: Jenseits der vox humana [in Vorbereitung] 2024.

[7] Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 005-1128-13, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/titleinfo/11493296 [07.05.2024).

[8] Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, 3 Bde., Frankfurt a.M. 1990.

[9] Zur sprachlichen Vorbereitung des Tutsizids vgl. Anne D. Peiter, Invektiven im Genozid. Zu Zeugnissen von überlebenden Tutsi, in: Simon Meier-Vieracker/Heidrun Kämper/Ingo H. Warnke (Hg.), Invektive Discourse, Berlin/New York 2024, S. 149-175.

[10] Unverzichtbar: Hélène Dumas, Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris 2014; dies., Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006), Paris 2020.

[11] Jean-Pierre Chrétien, Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi, in: Jean-Loup Amselle/Elikia M’Bokolo (Hg.), Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris 1999, S. 129-166.

[12] Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 005-1111-06, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/titleinfo/11493119 [07.05.2024].

[13] Siehe die Medienzitate, gesammelt von: Alexandra Rabensteiner, Schuldig? Nationale und internationale Medien im Genozid in Ruanda 1994, Bachelor-Arbeit, veröffentlicht in: historia.scribere 5 (2013), https://scribere.at/historia_scribere/article/view/2228 [07.05.2024]. Sehr wichtig, um die Veröffentlichungen in den ruandischen Medien nachvollziehen zu können, ist die umfängliche Sammlung von Artikeln, Karikaturen usw., die sämtlich ins Französische übersetzt worden sind: Jean-Pierre Chrétien (Hg.), Rwanda. Les médias du génocide, Paris 2002. Ich selbst kümmere mich gerade um die Publikation eines Artikels, in dem die Bericherstattung, die der „Spiegel“ seit den 1960er Jahren Ruanda gewidmet hat, einer kritischen Durchsicht unterzogen wird.

[14] Genaueres in: Anne D. Peiter, Von der Größe der Intelligenz und der Niedrigkeit der Dummheit. Überlegungen zu ethnifizierenden Stereotypen in der deutschen und belgischen Kolonialliteratur und ihren Konsequenzen für den Genozid an den Tutsi 1994. Der Artikel erscheint in einem Band mit dem Titel „Why Intelligence?“ 2024 [in Vorbereitung].

[15] Vgl. Peter Rohrbacher, Die Geschichte des Hamiten-Mythos, Wien 2002.

[16] Der Hinweis auf den Umfang der Fotosammlung ist dem Vorwort von Weiß entnommen. Max Weiß, Die Völkerstämme im Norden Deutsch-Ostafrikas, Berlin 1910, S. VII-IX.

[17] Jean-Pierre Chrétien und Marcel Kabanda haben diese Zusammenhänge im Detail rekonstruiert und materialreich aufgearbeitet: Chrétien/Kabanda, Rwanda.

[18] Vgl. etwa die Passagen, die sich finden bei: Otto Felsing, Rote Männer in Ruanda. Abenteuer im Riesen- und Zwergenlande Deutsch-Ostafrikas, Elberfeld 1905: Samuel Lucas 190, S. 389-390. Der deutsche Kolonialist Richard Kandt schrieb ausdrücklich, man finde „(und nicht nur unter dem Stamm der Watussi) viele Köpfe, die unserem Schönheitsideal sehr nahe kommen und auf manche Desdemona einen tiefen Eindruck machen würden“. Richard Kandt, Caput Nili. Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils, Berlin 1904, S. 266.

[19] Vgl. zu diesen allmählichen Veränderungen in der Wahrnehmung der Tutsi durch die Belgier: Antoine Mugesera, Les conditions de vie des Tutsi au Rwanda de 1959 à 1990. Persécutions et massacres antérieurs au génocide de 1990 à 1994, Kigali 2014.

[20] Hans Blöcker, Deutsch-Ostafrika (Tangankyika Territory und Ruanda-Urundi) in der Weltwirtschaft, Berlin 1928, S. 8.

[21] Weiß, Völkerstämme, Berlin 1910, S. 1.

[22] William F. S. Miles, Hamites and Hebrews. Problems in „Judaizing“ the Rwandan Genocide“, in: Journal of Genocide Research 2 (2000) H. 1, S. 107-115, hier S. 109.

[23] Es handelt sich zwar um ein Foto „aus Urundi“, wie die Bildlegende sagt, doch das exotisierend-animalisierende Bildsujet lässt sich mutatis mutandis auf Ruanda übertragen.

[24] Dazu Anne D. Peiter, Der Genozid an den Tutsi Ruandas. Von den kolonialen Ursprüngen bis in die Gegenwart, Marburg 2024.

[25] Zu all diesen Zusammenhängen siehe ebd., S. 312-346; Bernhard S. Heeb/Charles Mulinda Kabwete (Hg.), Human Remains from the Former German Colony of East Africa. Recontextualization and Approaches for Restitution, Staatliche Museen zu Berlin, Köln 2022.

[26] Weiß, Völkerstämme, Berlin 1910, S. 18.

[27] Genaueres zum Rassismus der Kolonisator:innen in: Peiter, Genozid.

[28] Den Diskussionen um diese Frage habe ich einen eigenen ausführlicheren Beitrag gewidmet. Die hier aufgeführten Zitate kommen in diesem Beitrag erneut vor: Anne D. Peiter, Von fotografischen Erschießungen und wissenschaftlichem Aberglauben. Überlegungen zu völkerkundlichen Schriften und Fotografien von Max Weiß. Der Beitrag erscheint in einem Band über „Aberglauben und das Kaiserreich“ 2025 [in Vorbereitung].

[29] Weiß, Völkerstämme, S. 20.

[30] Weiss, Völkerstämme, Illustration 41. Koloniales Bildarchiv, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Nr. 015-1234-05, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/pageview/11531348; https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kolonialesbildarchiv/content/titleinfo/11489180 [07.05.2024].

[31] Vgl. Weiß, Völkerstämme, S. 31.

[32] Genaueres zu den kolonialen Kontexten solcher „Mess“-Arbeiten: Anne D. Peiter, Träume der Gewalt. Studien der Unverhältnismäßigkeit zu Texten, Filmen und Fotografien. Nationalsozialismus – Kolonialismus – Kalter Krieg, Bielefeld 2019.

[33] Vgl. Weiß, Völkerstämme, S. 32f.

[34] Zu den besonders wichtigen Autobiografien von Überlebenden gehören: Charles Habonimana, Moi, le dernier Tutsi, Paris 2019; Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais, Paris 2000; Esther Mujawayo/Souad Belhaddad, Survivantes, Paris 2011; romanhafte Formen hat das Buch von: Scholastique Mukasonga, Inyenzi ou les Cafards, Paris 2006; zu erwähnen sind auch: César Murangira, Un sachet d’hosties pour cinq. Récit d’un rescapé du génocide des Tutsi commis en 1994 au Rwanda, Nantes 2016; Albert Nsengimana, Ma mère m’a tué. Survivre au génocide des Tutsis au Rwanda, Paris 2019; sehr umfangreich, da es um die Autobiografien von verschiedenen Familien geht: Florence Prudhomme (Hg.), Cahiers de mémoire, Kigali 2014 (Paris 2019); Révérien Rurangwa, Génocide: récit, Paris 2006; zu Rurangwa vgl. wiederum: Anne D. Peiter, „Verschrieben wird: ein Dach über dem Kopf und eine Kuh vor dem Haus.“ Medizinische Konzepte und Tutsizid bei Esther Mujawayo und Révérien Rurangwa [in Vorbereitung] voraussichtlich 2024; Claudine Sauvain-Dugerdil, Se construire dans une société à la dérive. La force de vivre d’une Rwandaise, Vervey 2021.

[35] Weiß, Völkerstämme, Illustration 28 und 41.

[36] Vgl. dazu die Autobiographie eines Überlebenden: Albert Nsengimana [in Zusammenarbeit mit Hélène Cyr], Ma mère m’a tué, Paris 2019.

[37] Zum Aspekt der „Nähe“ und des „Populären“ dieses Genozids vgl. Jean-Paul Kimonyo, Rwanda. Un génocide populaire, Paris 2008.

[38] Dass Kinder nicht nur durch Macheten und andere Tötungswerkzeuge starben, sondern auch durch Hunger und Durst, wird ausgeführt in: Anne D. Peiter, Hunger und Durst im „Genozid der Nähe“. Zu Zeugnissen überlebender Tutsi, wird erscheinen in einem Sammelband über Hungerpolitiken, hg. von Olga Sturkin u.a. [in Vorbereitung].

[39] Vgl. zur langsamen Vorbereitung des Tutsizids: Gérard Prunier, The Rwanda Crisis. History of a Genocide 1959-1994, London 1995, online unter https://archive.org/details/rwandacrisishist0000prun [07.05.2024].

[40] Eugénie Mukamugema, Une Vie au Rwanda parmi tant d’autres, Miélan 2015, S. 12-13.

Zitation

Anne D. Peiter, Die Ethnogenese und der Tutsizid in Ruanda. Überlegungen zum kolonialen Erbe mit Blick auf die deutsche Kolonialfotografie, in: Visual History, 04.06.2024, https://visual-history.de/2024/06/04/peiter-die-ethnogenese-und-der-tutsizid-in-ruanda/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2797

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de