Rezension: Gerhard Paul, Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte

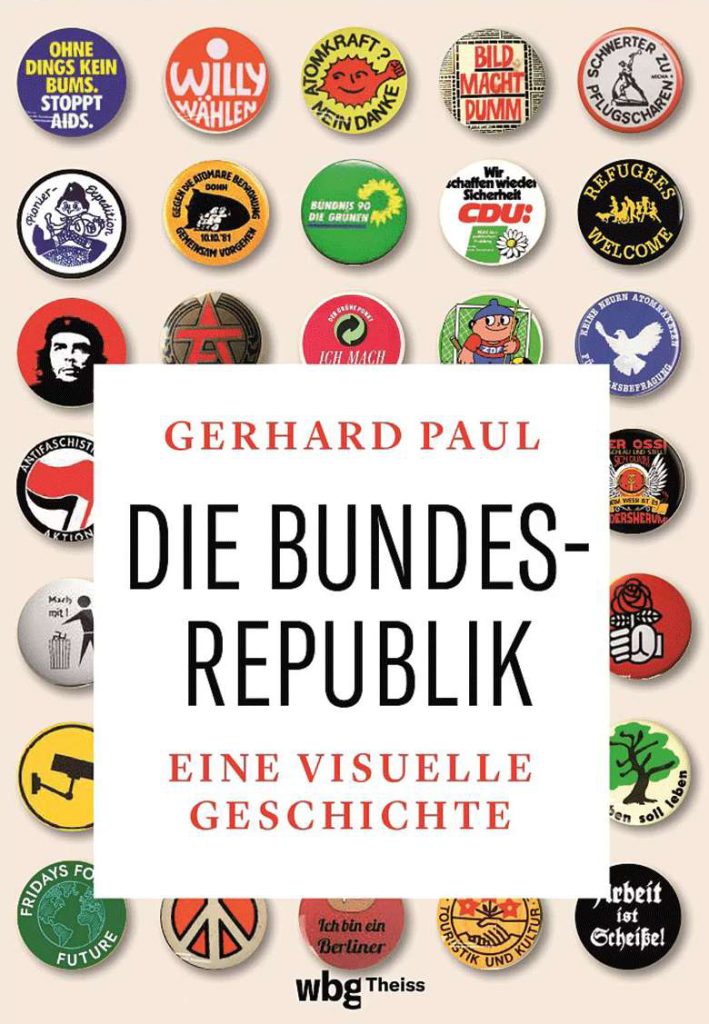

Cover: Gerhard Paul, Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte, wbg (Wissenschaftliche Buchgemeinschaft) Theiss, Darmstadt 2023

In der Einleitung bezeichnet Gerhard Paul etwas kokett die Bundesrepublik Deutschland als „alte Dame“, aus deren „Bilderschatz“ er ein „Album“ zusammengestellt habe (S. 15) – ist er doch selbst kaum jünger und somit ihre Geschichte mit der seinen nahezu deckungsgleich (Disclaimer: die des Rezensenten auch). Ganz in der Tradition mikrohistorischer Bildforschung stellt Paul fast jedem Kapitel seines historischen Narrativs einen Bildfund – als Fotografie, TV-Serie-Still oder Performance-Dokumentation – voran, an dem er wesentliche Elemente einer zeitspezifischen Visualisierung festzumachen sucht. Umgekehrt wird seine breit angelegte Geschichtserzählung von jeweils zahlreichen Bildbeispielen illustriert, auf die im Lauftext mehr oder weniger eingegangen wird. Entstanden ist so ein Buch mit vielen Bildern und noch mehr Text.

Der Aufbau erscheint erwartbar: von der epochalen Dreiteilung – wobei der dritte Teil als „Ampelrepublik“ eher einem leicht pejorativ eingefärbten Epilog entspricht – bis zur Binnenstruktur der Kapitel aus typologischen Clustern, die einmal historisch-soziologisch und ein anderes Mal ikonografisch-symbolisch bestimmt werden. Im Großen und Ganzen ist das Werk chronologisch aufgebaut und erwartet wohl auch eine Lektüre von Anfang bis Ende. Inwieweit sich der dritte Teil dieser Historiografie so grundsätzlich vom zweiten, der sogenannten Berliner Republik, unterscheidet, dass er eine eigene Epoche beanspruchen kann, wird nicht näher begründet; dieser Teil ist überwiegend polemisch geraten und wird quasi als Betriebsunfall der deutschen Geschichte geschildert, bis hin zur Etablierung des Begriffs „Ampelkalypse“ (S. 528) – der zumindest dem Rezensenten bis dato unbekannt war. Die beiden anderen Kapitel sind als „Berliner“ im Gegensatz zur schon lange gesetzten „Bonner Republik“ betitelt, wobei die ältere davon sinnfällig, aber historisch falsch auf die Jahre 1949 bis 1989/90 datiert wird, obwohl der Umzug von Bonn nach Berlin erst 1999 stattfand.

In allen Texten wird das Primat des Bildes für die hier demonstrierte Geschichtsschreibung behauptet, doch legen sich die Darstellungen größerer Bildkomplexe derart breit um die einzelnen Abbildungen herum, dass gelegentlich der Faden durch die Geschichte verloren zu gehen droht. Es sind zwar mehr als 500 Bilder im Buch, wie auf dem Klappentext angedeutet, aber es sind auch insgesamt rund 600 Seiten Text, die zum Verständnis gelesen werden wollen. Da bleiben Wiederholungen nicht aus, etwa wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust geht (S. 26ff., S. 155ff.) – kein Zweifel, dass diese Zeiten und Bezüge für die Geschichte der Bundesrepublik wichtig sind, gerade auch in ihrer Rezeption durch visuelle (und akustische wie audiovisuelle) Medien, doch droht die Vergangenheit auch manches Mal die jeweilige Gegenwart zu verdrängen. Diese Vergangenheitsschilderungen verblassen aber genau dann, wo sie wie im Kapitel über die „Berliner Republik“ mit den jeweiligen Bonner Verhältnissen verglichen werden (S. 271ff.). Allein die sogenannte Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung sorgt für ein kurzes Aufbäumen des Vergangenen, wird aber aus der Sicht von Gerhard Paul doch bereits ein Vorbote der kommenden Diskursverschiebung in Richtung rechtspopulistischer Standpunkte (S. 468ff.).

Medienhistorisch folgt die Darstellung einer Art von Technikgeschichte zunehmender Verfeinerung: Die Nachkriegs-Bild- und Film-Produktion ist primär Schwarzweiß und schließt damit nahtlos an stereotypische Vorgaben der NS-Zeit an, auch die Visualisierung der Bautätigkeit in der zunächst als provisorisch gedachten Bundeshauptstadt beruht auf schwarzweißgrauen Bildvorlagen. Farbig sind dagegen die Plakate, in deren Bildwelt die Fotografie nur langsam einzieht, und auch hier als schwarzweißer Kontrast zu umgebenden Farbflächen und -schriften. Für die bildende Kunst wird passenderweise vor allem Gerhard Richter als Kronzeuge herangezogen (S. 74ff.); die graue und in den nachfolgenden Gemälden eher dunkelbraunblaue Bilderwelt steht allerdings in starkem Kontrast zur hellen Farbigkeit der gleichzeitig entstandenen „Augenbilder“ von Ernst Wilhelm Nay, von denen eines am Ende des Buchs als Folie zur Charakterisierung der Ampelkoalition dient (S. 500ff.).

Die medienhistorische Abfolge wird von gelegentlichen Einschüben wie der Beschreibung einer Arbeit von Andreas Gursky (S. 92ff.) eher unterstützt denn aufgehoben: Es geht von Plakat und Film zum Fernsehen, dort über animierte Werbefilme und die Serie zum Holocaust hin zur allgegenwärtigen Präsenz der integrierten Medien und endet folgerichtig bei YouTube- und TikTok-Accounts wichtiger Politiker – übrigens fast durchgehend männlich, Angela Merkel einmal ausgenommen. Eine wesentliche Fehlstelle dieses schlüssigen Geschichtsbildes ist allerdings der vollständige Verzicht auf pop-kulturelle Phänomene, die beispielsweise für die Beschreibung der sozialen Bewegungen um 1968 (S. 236ff.) oder des Terrors der RAF (S. 250ff.) unabdingbar und hier nur immanent erschließbar sind.

Keinen Zweifel lässt Gerhard Paul daran, dass er dieses Werk als Summe seiner bisherigen Bemühungen um die Visual History der Bundesrepublik ansieht: von seiner wissenschaftlichen Begründung des Fachs insgesamt bis zur Herausgabe des monumentalen „Bilder-Atlas“ der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert und der anschließenden Zusammenarbeit mit Michael Wildt für die (audiovisuelle) Überblicksdarstellung zur Geschichte des Nationalsozialismus (S. 18).[1]

Konzeptuell wichtig für die Visual History waren die Werke von Ute Eskildsen, wie der Katalog zu den deutschen Zeitschriften der 1950er Jahre, oder die von Manfred Schmalriede zur deutschen Werbefotografie – beide in der ebenso wichtigen wie beinahe vergessenen Ausstellungs- und Katalogreihe zur deutschen Fotografiegeschichte des Instituts für Auslandsbeziehungen in den 1980er Jahren erschienen.[2] Das deutlichste Vorbild für das vorliegende Werk ist sicherlich Karin Hartewigs Sammlung „Wir sind im Bilde“, die beispielhafte Vorlagen für die Paul’schen Bildbeschreibungen liefert, allerdings leider über nicht so gute Druckvorlagen verfügen konnte.[3]

Ärgerlich sind einige Flüchtigkeitsfehler, die ein umsichtiges Lektorat hätte vermeiden können. Dazu gehört gleich im ersten Absatz der ersten Bildbeschreibung (S. 23) die Bemerkung, dass sich „zum Teil“ „die Fotografen bzw. Kameramänner gegenseitig ins Bild“ „geraten“ – wer die damalige Kameratechnik und Objektive kennt, weiß, dass man sich aufgrund der insgesamt längeren Brennweiten und damit geringeren Bildweiten keineswegs ins Bild geraten konnte. Ähnliches gilt für eines der frühesten Bilder in der langen Karriere von Robert Lebeck (S. 171): Es bezieht seine suggestive Wirkung daraus, dass es aus leichter Untersicht und eben nicht, wie im Text beschrieben, aus „leichter Obersicht“ aufgenommen wurde. Gelegentlich werden wichtige Themen wie der „Sputnik-Schock“, der ganze Wissenschaftsgebiete wie etwa die Kreativitätsforschung initiiert hat, mit einem Halbsatz abgetan (S. 220); Ähnliches gilt für die Infografik und deren Grundlagen der Visualisierung (S. 462). Umgekehrt mäandern manche Themen wie die Darstellung des Corona-Virus durch 3D-Modelle und Piktogramme über viele Seiten hinweg, ohne auf den Punkt einer visualisierten Diagnostik als Paradigmenwechsel der Medizin zu kommen (S. 437ff.).

Das Lese-Exemplar, das dem Rezensenten zur Verfügung gestellt wurde, ist im Kapitel „Ampelkalypse“ von eine:r früheren Leser:in mit gelben Anstreichungen versehen worden (S. 628ff.). Hervorgehoben werden einige Namen und vor allem markige Sätze, wie sie sich in jedem Absatz des Buches finden. Da wird anhand des russischen Überfalls auf die Ukraine von einem „Superereignis“ geschrieben: „Kommentatoren fieberten dem Krieg regelrecht entgegen.“ Derlei Zufallsfunde werfen für diese Rezension die grundsätzliche Frage auf: Für wen ist das Buch eigentlich geschrieben worden? Ich weiß es nicht! Die Bildauswahl ist großartig – Lücken findet jede:r nach eigener Façon –, und die Beschreibungen sind umfassend. Der enzyklopädische Anspruch wird durchaus eingelöst, ist aber weder einem stringenten Narrativ einer – medialen?, politischen? sozialen? – Geschichtserzählung unterzuordnen, noch erlaubt es das diskontinuierliche Lesen wie bei einem Lexikon. Da es kein Nachwort oder Fazit gibt für diese Erzählung, bleibt der Rezensent etwas ratlos zurück.

Gerhard Paul, Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte, wbg (Wissenschaftliche Buchgemeinschaft) Theiss in der Verlag Herder GmbH, Darmstadt 2023, 600 Seiten, 60,- €

[1] Siehe u.a. Gerhard Paul (Hg.), Das Jahrhundert der Bilder 1900-1949; 1949 bis heute, 2 Bde., Göttingen 2008/2009; ders., BilderMACHT. Studien zur Visual History des 20. und 21. Jahrhunderts, Göttingen 2013; ders./Michael Wildt, Nationalsozialismus. Aufstieg – Macht – Niedergang – Nachgeschichte, Bonn 2022.

[2] Ute Eskildsen, Fotografie in deutschen Zeitschriften 1946-1984; Manfred Schmalriede, Deutsche Werbefotografie 1925-1988; beide aus: Wulf Herzogenrath (Hg.), Ausstellungsreihe Fotografie in Deutschland von 1850 bis heute, Institut für Auslandbeziehungen Stuttgart 1985, 1989.

[3] Karin Hartewig, Wir sind im Bilde. Eine Geschichte der Deutschen in Fotos vom Kriegsende bis zur Entspannungspolitik, Leipzig 2010.

Zitation

Rolf Sachsse, Rezension: Gerhard Paul, Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte, in: Visual History, 19.02.2025, https://visual-history.de/2025/02/19/rezension-gerhard-paul-die-bundesrepublik-eine-visuelle-geschichte/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2850

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-SA 4.0. Eine Nutzung ist auch für kommerzielle Zwecke in Auszügen oder abgeänderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/