Motion Comics als Medium für einen emotional-globalhistorischen Perspektivwechsel

Das Medium Motion Comic kann in der historisch-politischen Bildungsarbeit vielseitig genutzt werden, um junge Menschen für die Zeitgeschichte zu interessieren. Denn das Medium ermöglicht Perspektivwechsel auf verschiedenen Ebenen und emotionale Zugänge – Aspekte, die in der Vermittlung von komplexen und historischen Zusammenhängen neben der reinen Wissensvermittlung grundlegend sind. Ausgehend vom Projekt „MoCom“ werden in diesem Beitrag zunächst die Bedeutung und Fähigkeit des kreativen Mediums Motion Comic erläutert, um diese dann beispielhaft anhand einzelner Beispiele zu konkretisieren.

Motion Comics sind Comics im Videoformat – oder eine Art Bilderbuch, ergänzt durch Sound und Animation.[1] Zur Anwendung in der historisch-politischen Bildungsarbeit sind im Projekt „MoCom: Motion Comics als Erinnerungsarbeit“ vier davon entstanden. Jeder ca. 15-minütige Motion Comic erzählt jeweils zwei persönliche Geschichten zur Zeit der deutschen Teilung. Für die Produktion arbeiteten junge Menschen mit Zeitzeug:innen, Künstler:innen und Wissenschaftler:innen zusammen.[2]

Motion Comics können durch stilistische und narrative Mittel eine rationale Informationsvermittlung mit einer emotional-persönlichen Ebene verbinden. Denn um komplexe Probleme verstehen und diese für einen Lernprozess nutzen zu können, braucht das menschliche Gehirn nicht nur die rationale Fähigkeit, „sich hineinzudenken“, den Perspektivwechsel als komplexen Denkprozess, sondern in Kombination auch die Fähigkeit, „sich hineinzufühlen“, also Emotion und Empathie.[3] Das kreative Medium des Motion Comics ergänzt genau diese elementaren Ebenen.

Zum einen ermöglicht die Erzählung persönlicher Geschichten von Zeitzeug:innen einen emotionalen Zugang zu zeithistorischen Themen – sowohl über alltäglich erscheinende als auch über dramatische Erzählungen. Dadurch können wir eine Person begleiten und uns selbst dabei stets in Relation zu ihr setzen – wir lernen sie sozusagen kennen. Zum anderen ist die Basis oder auch der Vorteil eines audiovisuellen Mediums die Kombination aus Bild, Bewegung und Sound. Denn gemeinsam schaffen sie eine Erfahrung, die über die visuelle und auditive Ebene hinausgehen kann. Diese multisensorische Wahrnehmung in Ergänzung zu Information und Emotion ist notwendig, um Empathie zu erzeugen. Empathie ist im Gehirn dort zu verorten, wo Sinneseindrücke und Körperempfindungen verarbeitet werden. So können wir uns „hineinfühlen“ und uns gegebenenfalls besser mit Menschen und einer Situation identifizieren.[4] Dies schafft das Medium durch verschiedenste stilistische Mittel.

Im Motion Comic „Die Dichte von Freiheit“ werden Jugendliche von Mitarbeitern der Staatssicherheit auf dem belebten Alexanderplatz umzingelt und anschließend verhört. Die Jugendlichen wurden bewusst durch Hasenohren „entmenschlicht“, um die Surrealität und Hierarchie der Gesamtsituation zu zeigen.

Zeichnung von Marc Buyny / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn © 2023, https://mocom-memories.de/die-dichte-von-freiheit/ [20.04.2025]

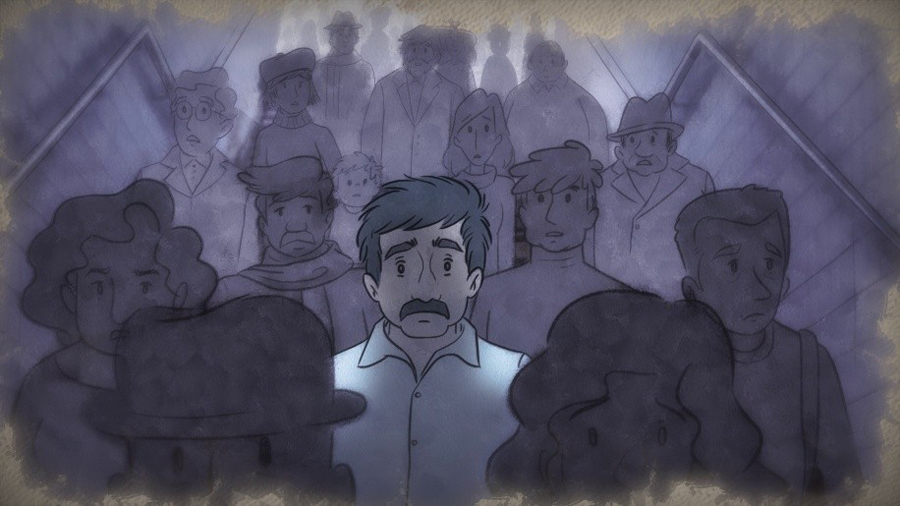

Im Motion Comic „Grenzübertritte“ wird Reza mit anderen Geflüchteten vom Flughafen Schönefeld ausgehend unwissentlich nach West-Berlin abgeschoben. Die Farben, Lichtverhältnisse und Gesichtsausdrücke verstärken die Stimmung von Angst, Ungewissheit und Machtlosigkeit.

Zeichnung von Azam Aghalouie und Hassan Tavakoli / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn © 2022,

https://mocom-memories.de/grenzuebertritte/ [20.04.2025]

Um genauer darauf einzugehen, wie und auf welchen Ebenen das Medium Menschen im Kontext der historisch-politischen Bildungsarbeit verbinden kann, ist der Begriff „Perspektivwechsel“ hilfreich. Dieser umschreibt im Allgemeinen die Fähigkeit, unsere Sichtweise auf eine Angelegenheit zu verändern bzw. sich in andere Situationen und Personen hineinzuversetzen. Im Bereich der interkulturellen Kompetenz gilt der Perspektivwechsel als grundlegende Fähigkeit, sich in Personen anderer kultureller Prägungen hineinzuversetzen. Und in der historisch-politischen Bildungsarbeit sowie im Geschichtsunterricht findet sich im Sinne der Multiperspektivität der Wunsch nach mehr globalhistorischer Perspektive – insbesondere um einer verstärkten Eurozentrismuskritik Raum zu geben.[7] Zusammengefasst soll der Perspektivwechsel unsere subjektive Wahrnehmung durch weitere Blickrichtungen ergänzen, um ein komplexeres Bild und Verbindungen unabhängig von Unterschieden, Raum und Zeit zu schaffen.

Perspektivwechsel zwischen damals und heute sind notwendig, um Vergangenes verstehen und daraus lernen zu können. Auf unterschiedliche Art und Weise können Motion Comics Vergangenheit und Gegenwart verknüpfen. Durch Sprünge zwischen Geschichten, Orten und Zeiten kann das Medium auch lineare Zeitlichkeiten auflösen und historische Themen damit emotional zugänglicher machen. Verschiedene stilistische Mittel ermöglichen dem Publikum dennoch eine zeitlich-historische und narrative Orientierung. Das Medium kann durch Farbgestaltung beispielsweise parallel bzw. abwechselnd erzählte Geschichten oder Erzählabschnitte, die in unterschiedlichen Zeiten stattfanden, voneinander abgrenzen. Auch können Schwarzblenden, andere Übergänge sowie Einblendungen von Jahreszahlen Zeitsprünge markieren. Doch auch geografische Informationen sind wichtig, um persönliche Geschichten von Zeitzeug:innen in den historisch-politischen Kontext der deutschen Teilung einbetten zu können. Der Ausbau der innerdeutschen Grenze und die (Flucht-)Bewegungen können im Motion Comic in Form von (animierten) Karten verdeutlicht werden.

Im Motion Comic „(K)ein Wiedersehen“ verdeutlichen mehrere animierte Karten den Verlauf, die Entwicklung und den Ausbau der innerdeutschen Grenze. Die Zeichnungen sind farblich dem Gesamtkonzept oder der jeweiligen Geschichte angepasst.

Zeichnung von Livia Brocke / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn © 2023, https://mocom-memories.de/kein-wiedersehen/ [20.04.2025]

Aspekte der Lebensrealität von jungen Menschen aufzugreifen, ist ein Schlüssel, um junge Zielgruppen in der historisch-politischen Bildungsarbeit zu erreichen. Migrantische Perspektiven stellen einen wichtigen Bezug zur erlebten Gegenwart, zur Lebensrealität her – sowohl aufgrund aktueller Debatten zu Flucht und Migration als auch aufgrund der hohen Zahl an Kindern und Jugendlichen in Deutschland mit eigener (familiärer) Migrationsgeschichte. Damit sich junge Menschen heute für Geschichte interessieren, wäre es sicherlich hilfreich, wenn sie Aspekte ihrer Lebensrealität inklusive der eigenen (Familien-)Geschichte repräsentiert sehen. Wenn (junge) Menschen einen empathischen Zugang zu Themen von Flucht, Migration, kulturellen Unterschieden, Meinungsfreiheit und Demokratie zu Zeiten der deutschen Teilung erlangen, können sie dies gegebenenfalls auch unabhängig von Raum und Zeit – und im Sinne einer demokratiestärkenden Bildungsarbeit – auf die Gegenwart übertragen. Motion Comics können in der Bildungsarbeit als Ausgangspunkt genutzt werden, um den interkulturellen Perspektivwechsel, den die Erzählung selbst ggf. schon anbietet, zu vertiefen und fortzuführen.

Im Motion Comic „Ankommen“ verfolgt der Protagonist Isi zum Schluss aus der Gegenwart die Nachrichten über den Bürgerkrieg in seiner Heimat Syrien. Das offene Ende ohne Happy End wirkt besonders emotional in Kombination mit der tatsächlichen Stimme des Zeitzeugen.

Zeichnung von Marc Müller / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn © 2023, https://mocom-memories.de/ankommen/ [20.04.2025]

Jeder Motion Comic ist stilistisch anders, erzählt aber immer zwei persönliche Geschichten zu einem gemeinsamen Themenschwerpunkt. Die beiden Geschichten wechseln sich ab. Indem sie einander gegenübergestellt bzw. miteinander verwoben sind, eröffnet bereits diese Erzählstruktur einen Perspektivwechsel.

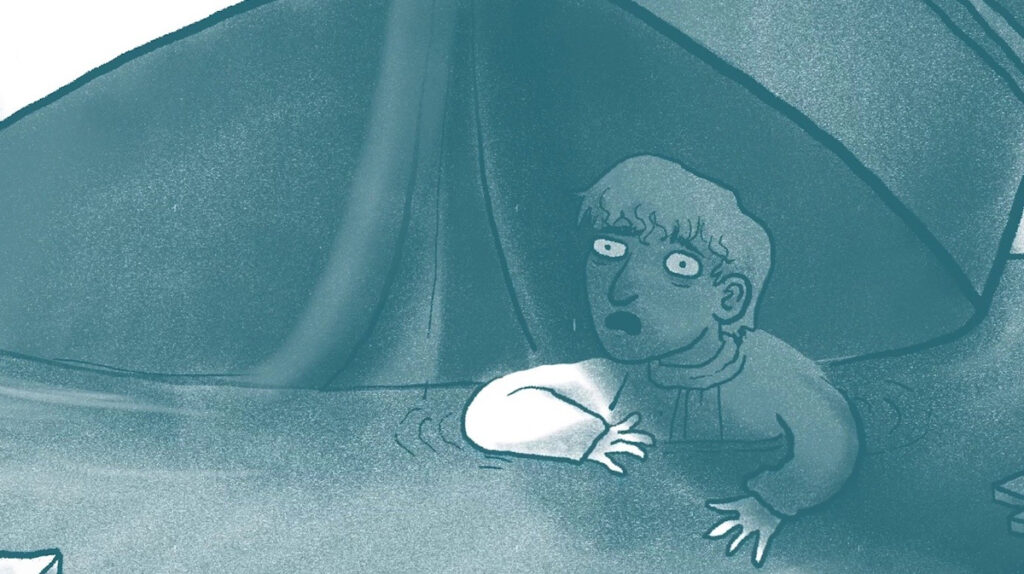

Im Motion Comic „Grenzübertritte“ werden zwei verschiedene Fluchtgeschichten erzählt. Eine Frau flieht mit ihrem Baby aus der DDR und versteckt sich in einem LKW-Verschlag, um unentdeckt über die ungarische Grenze zu gelangen. Ein junger Iraner fliegt nach Ost-Berlin, um von dort in die Bundesrepublik zu kommen. Beide Protagonist:innen nutzen damals gängige und bekannte Fluchtrouten und Transitstationen – genauso wie Menschen auf der Flucht sich heute auch an Erfahrungswerten und aktuellen Grenzpolitiken orientieren. Aufgrund von Parallelen zu heutigen Fluchten und Berichterstattungen wecken die Geschichten Assoziationen in Form von Bildern und Gefühlen. Der Video-Abspann bezieht sich sogar ganz konkret auf die gegenwärtige Situation an den europäischen Außengrenzen.

Zeichnung aus dem Motion Comic „Grenzübertritte“ von Azam Aghalouie und Hassan Tavakoli / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn 2022 ©, https://mocom-memories.de/grenzuebertritte/ [20.04.2025]

Zeichnung aus „Die Dichte von Freiheit“ von Marc Buyny / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn 2023 ©,

https://mocom-memories.de/die-dichte-von-freiheit/ [20.04.2025]

Zeichnung aus „(K)ein Wiedersehen“ von Livia Brocke / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn 2023 ©,

https://mocom-memories.de/kein-wiedersehen/ [20.04.2025]

Zeichnung aus „Ankommen“ von Marc Müller / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn 2023 ©,

https://mocom-memories.de/ankommen/ [20.04.2025]

Gleichzeitig erlauben erzählte Migrationsgeschichten einen globalhistorischen und auch interkulturellen Perspektivwechsel. Sie schaffen Zugänge zur heutigen Lebenswelt einer jungen Zielgruppe, was für die politisch-historische Bildungsarbeit wichtig ist. Zwar können Motion Comics persönliche Geschichten durchaus historisch kontextualisieren – in erster Linie schaffen sie aber emotionale Zugänge. Dadurch können sie neugierig machen und junge Menschen motivieren, sich intensiver mit einzelnen Thematiken auseinanderzusetzen, weitere Quellen heranzuziehen und auch im eigenen Umfeld nach Erlebnissen während der Zeit der deutschen Teilung zu fragen.

[1] Das Medium Motion Comic unterscheidet sich vom Animationsfilm vor allem durch den reduzierten Einsatz von Bewegung. Animationen und Motion Design werden entsprechend gezielt und sparsam verwendet, wodurch auch insgesamt weniger Zeichnungen erforderlich sind.

[2] Die Motion Comics werden mit dazugehörigen pädagogischen Begleitmaterialien in der (außer-)schulischen Bildungsarbeit eingesetzt und stehen online frei zur Verfügung: https://mocom-memories.de/ [20.04.2025]. Das MoCom-Projekt wurde organisiert und finanziert von der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt/Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn; sowie im Rahmen des Bundesprogramms „Jugend erinnert“ gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

[3] Philipp Kanske, Empathie und Perspektivübernahme: Wie soziale Fähigkeiten aufgebaut sind, Pressemitteilung Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, 09.11.2020, https://www.cbs.mpg.de/wie-soziale-faehigkeiten-aufgebaut-sind#:~:text=Empathie%20und%20die%20Perspektive%20des%20anderen%20einnehmen%20k%C3%B6nnen%20%E2%80%93 [20.04.2025].

[4] Marisa Gierlinger, Empathie: So wichtig ist unser Einfühlungsvermögen, in: ARDalpha, 12.04.2023, https://www.ardalpha.de/wissen/psychologie/empathie-einfuehlungsvermoegen-mitgefuehl-emotion-psychologie-neurobiologie-gehirn-100.html [20.04.2025].

[5] Vgl. Sarah Fichtner/Anja Werner, A Case Study in Public History of the (e-)Motion Comic „Ghost Train – Memories of Ghost Trains and Ghost Stations in Former East and West-Berlin“, in: Mnemo ZIN/Iveta Silova/Nelli Piattoeva/Zsuzsa Millei (Hg.), (An)Archive: Childhood, Memory, and the Cold War, Cambridge 2024, S. 351-369, hier S. 365, https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0383/chapters/10.11647/obp.0383.15 [20.04.2025].

[6] Ebd., S. 367.

[7] Vgl. Philipp Bernhard/Susanne Popp, Erste Schritte auf dem Weg zu globalgeschichtlichen Perspektiven im Geschichtsunterricht – Drei Interventionen, in: Lernen aus der Geschichte, 29.04.2021, https://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/15048#:~:text=Die%20Lernenden%20sollen%20erstens%20globale%20%C3%9Cberblicke%20%C3%BCber%20die [20.04.2025].

[8] Siehe u.a. die Online-Konferenz der Deutschen Gesellschaft e.V. „Vergessene Geschichte(n): Migrantische Erfahrungen in der DDR und im vereinten Deutschland“, 07.07.2021, weitere Informationen auf der Website: https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/konferenzen-tagungen/1411-konferenz-vergessene-geschichte-n.html [20.04.2025].

[9] Einige Protagonist:innen wirkten mit beim Korrekturlesen und Einsprechen des Manuskripts, steuerten Fotos für die Künstler:innen als visuelle Orientierungen bei, gaben Rückmeldungen zu den Zeichnungsentwürfen.

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“,

hg v. Christine Bartlitz und Irmgard Zündorf

Themendossier: Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics

Zitation

Lisa Hölscher, Motion Comics als Medium für einen emotional-globalhistorischen Perspektivwechsel, in: Visual History, 05.05.2025, https://visual-history.de/2025/05/05/hoelscher-motion-comics/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2861

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de