Games, Comics, Nazi-Verbrechen

Zur Funktion gezeichneter Bilder in historischen Serious Games

Comic-Autor:innen haben einen produktiven Umgang mit medialen Eigenheiten gefunden, um Geschichte darzustellen, auch und gerade in Bezug auf traumatische Gewaltgeschichte und die NS-Massenverbrechen. Für Games hingegen kann dies eher noch nicht festgestellt werden. Dies gilt auch für solche Spiele, die dezidiert eine gedenkpädagogische oder geschichtsdidaktische Zielsetzung aufweisen, also historische Serious Games, die sich bisher noch stark an Comics zu orientieren scheinen. Diese mediale Form der sequenziellen gezeichneten Bilder weist einige spezifische Stärken als Form der populären Geschichtsdarstellung auf, wie die Beiträge dieses Themendossiers zeigen. So können Comics ihr Gemachtsein und somit auch die Konstruiertheit der inszenierten Geschichte selbstreferenziell thematisieren sowie beispielsweise durch unterschiedliche Farbigkeit und Zeichenstile Ungleichzeitiges zeitgleich zeigen.[1] In diesem Beitrag beschäftige ich mich daher mit der Frage, was passiert, wenn die gezeichneten Bilder eines Comics digital und interaktiv werden, das heißt die Repräsentation zu einem digitalen Spiel wird.

Zunächst ist festzustellen, dass alle Mittel und Wege der Comics auch dem digitalen Spiel offenstehen. Es ist digital genauso möglich, gezeichnete oder animierte sequenzielle Bilder zu erstellen und so Geschichte zu simulieren.[2] Allerdings haben Games bislang noch eine geringere kulturelle Reputation als Comics oder Graphic Novels. Sie kommen vielfach als ein irgendwie anrüchiges Medium daher, dem es bisher nicht überzeugend gelungen ist, derart ernste Themen aufzugreifen. Gerade die Diskussion über die Repräsentation der Shoah und die Massenverbrechen der Nazis ist in Bezug auf digitale Spiele besonders virulent gewesen, weil sie mit der Akzeptanz der Games als Kulturgut verknüpft ist. Das Stichwort dafür lautet „Sozialadäquanz“, womit die Ausnahme vom juristischen Verbot begründet wird, verfassungsfeindliche Symbole in Medien zu zeigen, wie in Filmen und seit 2018 auch in Spielen.[3]

Hakenkreuze gibt es nun also auch in Spielen mit historischen Settings, aber der angemessene Umgang mit dem Nationalsozialismus fällt in dem Medium nach wie vor schwer. Der Zweite Weltkrieg ist ein häufiger thematischer Schauplatz von digitalen Spielen ganz unterschiedlicher Genres. Die wenigsten Spiele setzen sich allerdings mit Themen wie den NS-Massenverbrechen oder den politischen und ideologischen Grundlagen der NS-Diktatur auseinander. Die Repräsentation des Nationalsozialismus sei meist, wie der Historiker Eugen Pfister herausgearbeitet hat, stark verzerrt und lückenhaft.[4] Themen wie Massenmord und Zwangsarbeit sowie die politischen und ideellen Voraussetzungen des Nationalsozialismus würden selten thematisiert. Die in Games perpetuierten Geschichtsbilder in Bezug auf den Nationalsozialismus sind insofern aus erinnerungspolitischer Sicht häufig problematisch, ebenso aus einer geschichtsdidaktischen und historiografischen Perspektive, wenn man Geschichtsspiele als populäre Geschichtsschreibung versteht.[5]

Konzeptionell liegt die größte Herausforderung bei der Inszenierung des Themas NS-Massenverbrechen gerade in dem begründet, was Games ausmacht. Spiele sind ein handlungsverantwortliches Medium; für sie ist Interaktivität konstitutiv. In einem Spiel müssen Spielende aktiv handeln, damit es überhaupt weitergehen kann. Sie erzeugen so durch ihr Handeln die Darstellung der Spielwelt und die Erzählung notwendigerweise mit. Das Spielhandeln ist durch ein Regelsystem vorstrukturiert (Gameplay), wobei die Freiheiten der Spieler:innen hier zwischen Titeln und Genres stark variieren können. Der immersive, mediale Effekt kann durch die spielerische Involvierung in Games entsprechend stärker sein als bei Medien, die man „nur“ liest und ansieht, bis hin zu dem Gefühl, tatsächlich körperlich präsenter Teil der virtuellen Spielwelt zu sein.[6] Spiele machen ihre Spieler:innen zu Hauptfiguren der gespielten Geschichten, auch wenn diese Verbrechen thematisieren.

In den letzten Jahren wurden durch einige staatlich geförderte, erinnerungskulturelle Projekte digitale Games entwickelt, die versuchen, mit den medialen Eigenschaften und den Erwartungshaltungen vonseiten der Spieler:innen didaktisch umzugehen. Viele dieser Spiele, die als historische Serious Games bezeichnet werden können,[7] nutzen gezeichnete Bilder und ähneln somit Graphic Novels. Nur sind viele davon vom Spielerischen her, in ihrem Gameplay noch nicht unbedingt überzeugend.[8] Im Folgenden werde ich drei Projekte vorstellen, die durch Gedenkstätten in Zusammenarbeit mit Spiele-Entwickler:innen entwickelt und publiziert wurden, und im Hinblick auf die Verknüpfung von gezeichneten Bildern und Interaktionsmöglichkeiten der Spielenden beschreiben.

Das „Tagebuch eines Zwangsarbeiters“ und Forced Abroad

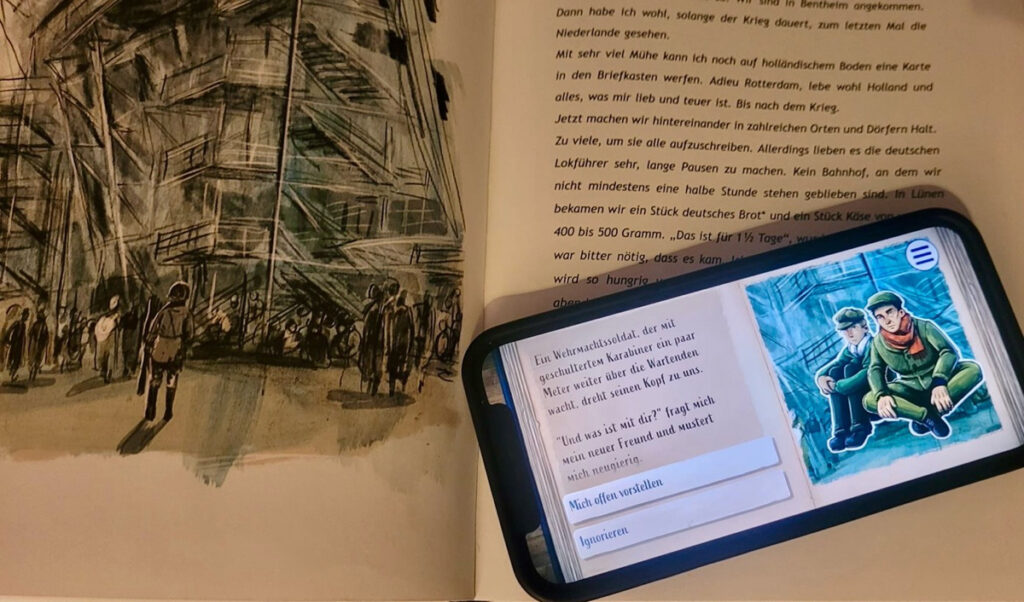

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Departure Neuaubing“ des NS-Dokumentationszentrums München wurde das aus drei Heften bestehende Tagebuch des nach München-Neuaubing verschleppten 19-jährigen Niederländers Jan Bazuin mit umfangreichen Illustrationen von der Comic-Zeichnerin Barbara Yelin als Graphic Novel publiziert.[9] Yelin spricht davon, dass es darum gegangen sei, Bilder vom individuellen Erleben Jan Bazuins zu schaffen, auch weil es keine fotografische Dokumentation gibt. Es wurden also Bilder für das Bilderlose von ihr produziert.[10] In den Zeichnungen werden beispielsweise Temperatur und Lichtstimmung in den Baracken des Lagers relevant. Sie erweitern das Tagebuch interpretativ über die rein textuelle Ebene hinaus. Neben der Graphic Novel wurde die interaktive Visual Novel Forced Abroad gemeinsam vom NS-Dokumentationszentrum München und dem Berliner Studio Paintbucket Games im Jahr 2022 veröffentlicht.[11] Darin wird in Anlehnung an das Tagebuch von Jan Bazuin die Geschichte des fiktiven aus den Niederlanden zur Zwangsarbeit verschleppten Jan de Boer erzählt.

Das forschende Zeichnen Yelins zur visuell-emotionalen Überlieferungslücke wird in der spielerischen App Forced Abroad noch erweitert. Situationen werden um die Innensicht Jan de Boers ergänzt. Spieler:innen können sein Empfinden mitgestalten, indem sie Auswahloptionen über die Story haben: Sie sind (eingeschränkt) Handelnde. Während im illustrierten Tagebuch die genauen Umstände der Deportation Bazuins am 9. Januar 1945 in das als Sammellager genutzte Rotterdamer Stadion Feijenoord von Jan Bazuin beschrieben werden – „In dem Raum unter dem Stadion ging es hoch her. Flüche und Schimpfwörter, die es in sich hatten. […] Um das Ganze etwas aufzuheitern, haben wir angefangen zu singen. Klang nicht schlecht, aus ungefähr 500 heiseren Kehlen“[12] –, kann Jan de Boer und somit die spielende Leser:in sich hier auf unterschiedliche Weise verhalten.

Abb. 1: Die Szene im Stadion Feijenoord analog und digital erlebt. Screenshot Forced Abroad, München/Berlin 2021 ©, https://departure-neuaubing.nsdoku.de/projekte/forced-abroad [15.05.2025]

Die spielerisch erlebte Erfahrung ist davon abhängig, inwieweit sich die Spieler:innen auf das Identifikationsangebot mit der Figur des fiktionalen Jan de Boer einlassen. Aus der Erläuterung des für das Projekt verantwortlichen Historikers Paul-Moritz Rabe wird deutlich, dass die Intention dieser Szene ist, Spielende in ein moralisches Dilemma zu versetzen: „Im originalen Tagebuch ist das Singen nur erwähnt. In der Game-Version wird daraus eine interaktive Szene, die nicht nur die historisch realistischen Handlungsmöglichkeiten, sondern auch ein allgemeines moralisches Dilemma aufzeigt, was auf andere Diktaturerfahrungen übertragbar ist.“[13]

Wie die Rezeptionserfahrung letztendlich ausfällt, hängt wahrscheinlich stark von der Erwartungshaltung der Spielenden ab. Einige werden vielleicht Mühe haben, in Forced Abroad überhaupt ein Spiel zu erkennen und nicht „nur“ eine interaktive digitale Graphic Novel. Dennoch mag sich vielleicht „die Erkenntnis [einstellen], dass sich der Verlust dieser spielerischen Handlungsmacht eben deutlich in Beziehung zu den geringen Handlungsspielräumen eines Zwangsarbeiters setzen“ lässt.[14] Trotz geringer Interaktionsmöglichkeiten scheint mir die mediale Erfahrung durch die App dennoch als kategorial anders als die Lektüre des illustrierten Tagebuchs.

Spuren auf Papier

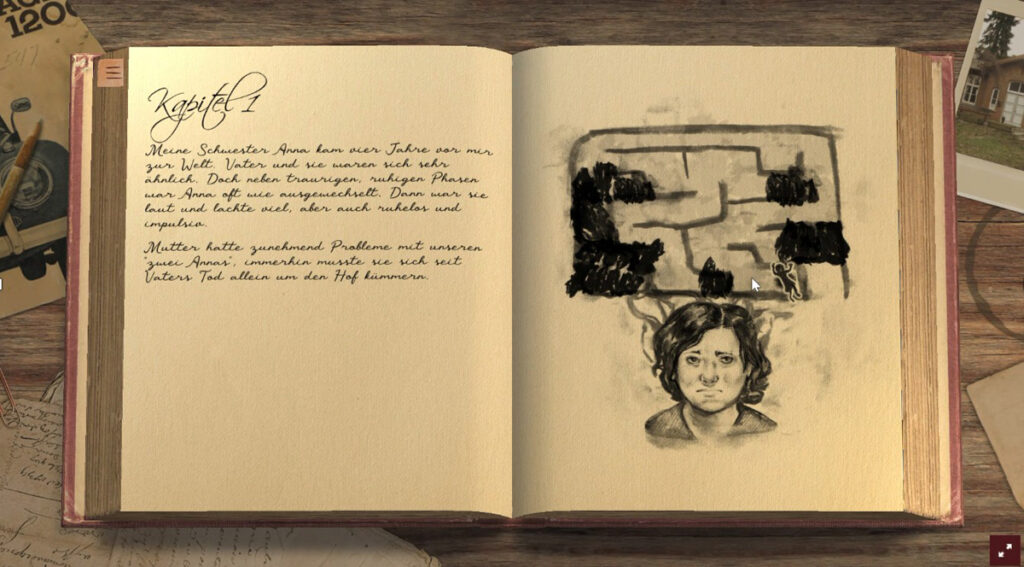

Das durch die Gedenkstätte Wehnen herausgegebene und durch die Produktionsfirma Playing History entwickelte Spiel Spuren auf Papier (Paper Traces)[15] widmet sich mit den NS-Krankenmorden einem emotional fordernden Thema. Spuren auf Papier stellt die Interaktion mit Zeichnungen in den Mittelpunkt des Gameplays. Die Zeichnungen von Lena Dick dienen in der Erzählung als Abbild des emotionalen Erlebens der (fiktiven) Protagonistin Anna, die mit einer bipolaren Störung zwangsweise hospitalisiert wird. Auf der linken Seite wird durch das Tagebuch ihrer Schwester Annas Leidensgeschichte in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Wehnen erzählt. Auf der rechten Seite lösen die Spielenden Bilderrätsel. Wenn sie dies erfolgreich tun, wird die Geschichte weitererzählt. Dadurch wird die Erzählebene des Onlinespiels mit dem Spielhandeln verbunden.

In einem Werkstattbericht reflektiert die Medienpädagogin und Game Designerin Anne Sauer den Arbeitsprozess in der Spiele-Entwicklung und geht dabei auch auf den „Stilfindungsprozess für die Illustrationen“ ein. Dabei wird deutlich, dass inhaltliche Entscheidungen einen starken Einfluss auf die Gestaltung hatten. Durch die Wahl einer fiktionalen Protagonistin mit einer bipolaren affektiven Störung „sollten auch die Bilder symbolischer, suggestiver und verstörender gestaltet werden. Das wollten wir auch im Zeichenstil spiegeln – mit gröberen Linien, hart schraffierten Flächen, stärkerem Einsatz von Kohle.“[16] Inspirationsquelle seien dabei Zeichnungen von Überlebenden aus „Heil- und Pflegeanstalten“ gewesen. Gleich im ersten Kapitel wird die psychische Erkrankung von Anna mit der visuellen Metapher eines undurchsichtigen Labyrinths gezeigt, das zugleich ein zu lösendes Rätsel für die Spielenden darstellt. Hier verbindet sich die konkrete spielerische Interaktion mit der verwendeten Metapher.

Abb. 2: Labyrinth-Rätsel, Screenshot Spuren auf Papier, Gedenkstätte Wehnen/Playing History 2022 ©, https://gedenkstaette-wehnen.de/spuren-auf-papier/ [15.05.2025]

Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm

Das dritte Fallbeispiel Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm wurde im November 2024 durch die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte sowie Paintbucket Games veröffentlicht. Angekündigt wurde es als Versuch, besser als in bisherigen Gedenkspielen in der „ureigenen Sprache des Mediums“ zu erzählen, so der Projektleiter Markus Bassermann.[19] Aus meiner Sicht liegt gerade in der gelungenen Verschränkung zwischen den Ebenen der Narration, der Interaktion und der gezeichneten Bilder tatsächlich eine neue spielerische Qualität.

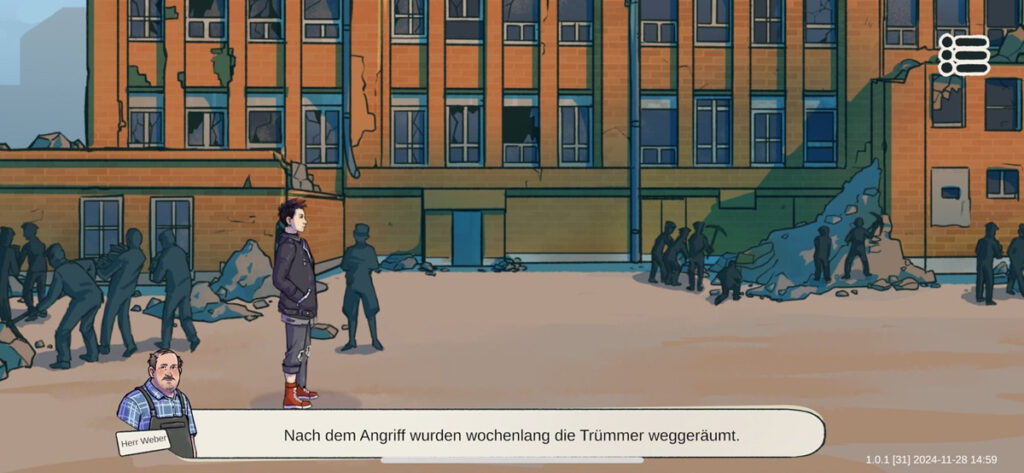

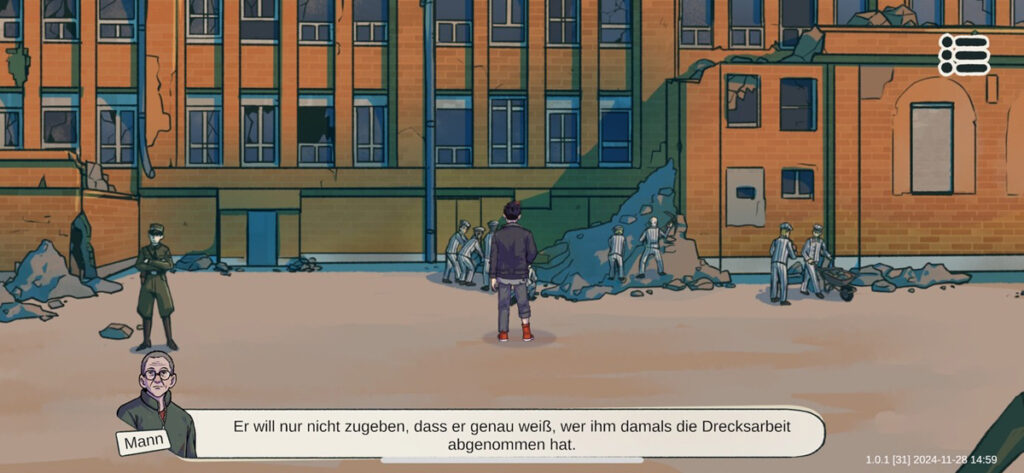

Zwar ist das Gameplay ebenso wie Forced Abroad und Spuren auf Papier eher reduziert. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Spieler:innen agieren in einer zweidimensionalen Welt und müssen dabei Rätsel lösen. Die Rätsel umfassen die Auswahl der richtigen Objekte in der Spielwelt, um den Fortgang der Geschichte zu steuern. Die fünf spielbaren Charaktere erfahren hauptsächlich über Dialoge nach und nach von der Geschichte des Außenlagers des KZ Neuengamme, das sich dort befunden hat und in dem am 20. April 1945 20 jüdische Kinder und mindestens 28 erwachsene KZ-Häftlinge ermordet wurden. Die Morde sollten verbrecherische medizinische Experimente verschleiern. Die fünf (fiktionalen) Charaktere ermöglichen im Spiel auch fünf Perspektiven. Es ist zudem eines der ersten historischen Serious Games, in der ein Charakter als Avatar gewählt und gesteuert wird – oder wie es das Begleitmaterial ausdrückt: In jeder der fünf Stories „begehen Spielende ganz unterschiedliche Pfade des Erinnerns“.[20]

Dabei treffen mehrere Zeitebenen aufeinander. Denn das mobile Game spielt im Jahr 1979, als die Schule am Bullenhuser Damm in Hamburg noch keine Gedenkstätte war. Die Zeitschichten werden durch die gezeichnete Spielwelt verdeutlicht. Spielende bewegen sich gewissermaßen in Erinnerungsbildern, die sich im Laufe der Erzählung verändern. Der Punk Karsten spricht beispielsweise mit dem Hausmeister über die Aufräumarbeiten an der Schule nach einem Bombenangriff. Die Erzählung wird direkt mit einem Bild illustriert, in dem Spielende als Charakter umherlaufen können. Herr Weber weicht aber aus, wer genau die Leute waren, die die Trümmer wegschaffen mussten.[21] Als Karsten später in der Kneipe seines Vaters auf einen Überlebenden des KZ Neuengamme trifft, betritt er wieder diese Szene. Diesmal sind dort aber eindeutig KZ-Häftlinge erkennbar. Die Bilder des Spiels werden also mit Fortschreiten der Erzählung verändert, neue Informationen haben direkten Einfluss auf die Darstellung. Dieses Prinzip der veränderlichen Hintergründe findet sich in allen fünf Stories wieder. Durch die Wiederholung und Variation der gezeichneten Bilder wird etwas visuell inszeniert, das eigentlich bilderlos ist, hier das Erinnern.

Abb. 3-5: Durch neue Informationen verändern sich die Zeichnungen; so werden das subjektive Erinnern wie auch das Nicht-Erinnern thematisiert. Screenshot Alfred-Landecker Digital Remembrance Game Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm, Hamburg 2024 ©, https://www.alfredlandecker.org/de/projects/erinnern-die-kinder-vom-bullenhuser-damm [15.05.2025]

Historische Serious Games tasten sich offenbar langsam vor und visualisieren nicht nur wie Comics Leerstellen in der Überlieferung, sondern simulieren diese auch zunehmend als virtuellen Handlungsraum. Die gezeichneten Bilder werden zu „spielbaren Bildern“.[22] Damit führen die vorgestellten Beispiele zu einer grundsätzlichen Fragestellung der digitalen Erinnerungskulturen, nämlich inwieweit Rezipient:innen an der Ausgestaltung der historischen Repräsentation beteiligt werden. Die Medienwissenschaftlerin Victoria Walden brachte dies in einem Essay auf die Formel der Limits of Interactivity.[23] Dass es zunächst gezeichnete Bilder und nicht etwa fotorealistische 3D-Umgebungen oder Fotografien sind, mit denen historische Serious Games spielerische Handlungsräume öffnen möchten und experimentieren, überrascht insofern nicht. Sie orientieren sich noch sehr stark, aber durchaus erfolgreich, an den Inszenierungsstrategien des Geschichtscomics.

[1] Vgl. Bettina Severin-Barboutie, Geschichtserzählungen in Comicform. Ein Forschungsbericht, in: Francia, Bd 45 (2018), S. 263-278, hier S. 265, online unter https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fr/article/view/70120/63472 [15.05.2025].

[2] Angela Schwarz (Hg.), „Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?“ Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel, Münster 2010. Nico Nolden hat Games als „erinnerungskulturelle Wissenssysteme“ theoretisiert: Nico Nolden, Geschichte und Erinnerung in Computerspielen. Erinnerungskulturelle Wissenssysteme, Berlin 2019.

[3] Ob ein Spiel ein Hakenkreuz zeigen darf, unterliegt einer Prüfung der freiwilligen Einrichtung der Games-Branche: Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK). In einer Pressemitteilung zum Thema wird explizit der neue Status als Kulturgut betont: Pressemitteilung USK: „Erstes Spiel unter Berücksichtigung der Sozialadäquanz gekennzeichnet“, 15.08.2018, https://usk.de/erstes-spiel-unter-beruecksichtigung-der-sozialadaequanz-gekennzeichnet/ [15.05.2025]. Siehe zum Thema auch: Benjamin Dankert/Philipp Sümmermann, Hakenkreuze in Filmen und Computerspielen. Entwicklungen und aktuelle Debatten zum Umgang mit verfassungsfeindlichen Kennzeichen, in: BPJM (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien)-Aktuell 2/2018, S. 4-7, https://www.bzkj.de/resource/blob/130174/3487010270e47902e1ccf9d1406b2591/201802-hakenkreuze-in-filmen-data.pdf [15.05.2025].

[4] Eugen Pfister, Spiel ohne Juden. Zur Darstellung des Holocausts in digitalen Spielen, in: Markus Stumpf/Hans Petschar/Oliver Rathkolb (Hg.), Nationalsozialismus digital. Die Verantwortung von Bibliotheken, Archiven und Museen sowie Forschungseinrichtungen und Medien im Umgang mit der NS-Zeit im Netz, Göttingen 2021, S. 157-176, online https://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.14220/9783737012768.157 [15.05.2025].

[5] Die Literatur zum Thema wächst, dabei ist die Frage der Interaktivität zentral: Tabea Widmann, The Game is the Memory. Prosthetic Witnessing in digitalen Spielen als Erinnerungsmedien um den Holocaust, Göttingen 2023; Eugen Pfister/Felix Zimmermann, „No One is Ever Ready for Something Like This.“ – On the Dialectic of the Holocaust in First-Person Shooters as Exemplified by Wolfenstein: The New Order, in: International Public History 4 (2021), H. 1, S. 35-46; Adam Chapman/Jonas Linderoth, Exploring the Limits of Play. A Case Study of Representations of Nazism in Games, in: Torill Elvira Mortensen/Jonas Linderoth/Ashley M. L. Brown (Hg.), The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments, London 2015, S. 137-153; Tabea Widmann, Zeit zu spielen in Räumen des Erinnerns? Erinnerungskulturelle digitale Spiele zwischen Handlungs- und Entscheidungsverantwortung, in: Spielzeit – Spielraum. Zeitschrift für Museum und Bildung 92-93 (2022), S. 121-138; Tamika Glouftsis, Implicated Gaming: Choice and Complicity in Ludic Holocaust Memory, in: History and Theory 61 (2022), H. 4, S. 134-151, online https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hith.12277 [15.05.2025].

[6] Grundlegend: Alison Griffiths, Shivers Down your Spine: Cinema, Museums, and the Immersive View, New York 2008. Siehe auch: Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality 2: Revisiting Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore 2015. Siehe zum Begriff der Präsenz: Mel Slater, Immersion and the Illusion of Presence in Virtual Reality, in: British Journal of Psychology 109 (2018), H. 3, S. 431-433.

[7] Einen Überblick über erinnerungskulturell relevante Spiele findet sich bei: Mathias Herrmann/Christian Huberts, Digitale Spiele als Medien digitaler Erinnerungskultur. Chancen – Perspektiven – Empfehlungen, in: Thomas Bürger/Roland Löffler (Hg.), Erinnerungskultur digital. Herausforderungen und Chancen für die historische und politische Bildung, Dresden 2024, S. 175-186, online https://www.slpb.de/fileadmin/media/Publikationen/Ebooks/639_Erinnerungskultur_Online.pdf [15.05.2025].

[8] Für einen kritischen Blick auf den „Serious-Games-Boom“ siehe die Beiträge von Felix Zimmermann und Nico Nolden im LAG-Magazin zum Thema: Erinnern in Digitalen Spielen, LAG-Magazin. Lernen aus der Geschichte 12/2023, https://lernen-aus-der-geschichte.de/sites/default/files/attach/lag_mag_12.23_erinnern_in_digitalen_spielen_0.pdf [15.05.2025].

[9] Paul-Moritz Rabe (Hg.), Jan Bazuin, Tagebuch eines Zwangsarbeiters. Mit Illustrationen von Barbara Yelin, München ²2022.

[10] DLF-Kultur: „Tagebuch eines Zwangsarbeiters“. Dem Schrecken Bilder geben, https://www.deutschlandfunkkultur.de/tagebuch-eines-zwangsarbeiters-100.html [15.05.2025].

[11] Paintbucket Games: Forced Abroad. Tage eines Zwangsarbeiters, https://departure-neuaubing.nsdoku.de/projekte/forced-abroad [15.05.2025]. Die Visual Novel ist ein eigenes Genre digitaler Spiele, in der die Erzählung und nicht die spielerische Herausforderung im Vordergrund steht. Diese sind besonders in Japan verbreitet.

[12] Rabe (Hg.), Jan Bazuin, S. 43.

[13] Paul-Moritz Rabe, Being Jan Bazuin. Eine Geschichte der NS-Zwangsarbeit als Mobile Game, in: nsdoku magazin, 22.11.2022, https://www.nsdoku.de/digitales/being-jan-bazuin [15.05.2025].

[14] Christian Günther/Robert Parzer, Spuren auf Papier. Spielerisches Erinnern an vergessene Opfer des Nationalsozialismus, in: Arno Görgen/Tobias Unterhuber (Hg.), Politiken des (digitalen) Spiels. Transdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2023, S. 183-203, hier S. 196, online https://www.transcript-verlag.de/shopMedia/openaccess/pdf/oa9783839467909.pdf [15.05.2025].

[15] Gedenkkreis Wehnen e.V./Playing History, Spuren Auf Papier (Paper Traces), Bad Zwischenahn 2022, https://gedenkstaette-wehnen.de/spuren-auf-papier/ [15.05.2025].

[16] Anne Sauer, Werkstattbericht zu „Spuren auf Papier“. Wie ein Spiel zur Aufarbeitung der Krankenmorde in der NS-Zeit entsteht, in: Görgen/Unterhuber (Hg.), Politiken des (digitalen) Spiels, S. 299-309, hier S. 305.

[17] Sauer, Werkstattbericht zu „Spuren auf Papier“, S. 299f.; Günther/Parzer, Spuren auf Papier S. 183-185.

[18] Günther/Parzer, Spuren auf Papier, S. 197.

[19] Alfred Landecker Foundation (Hg.), Werkstattbericht. Erinnern, Die Kinder vom Bullenhuser Damm, 31.01.2024, https://www.alfredlandecker.org/de/article/werkstattbericht-erinnern-die-kinder-vom-bullenhuser-damm [15.05.2025].

[20] Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung (Hg.), „Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm“. Handreichung für Lehrpersonen zum Digital Remembrance Game, https://bullenhuser-damm.gedenkstaetten-hamburg.de/fileadmin/shgul/Bullenhuser_Damm/Bullenhuser_Damm_Handreichung.pdf [15.05.2025].

[21] Diese zeichnerischen Darstellungen knüpfen direkt an die fotografische Überlieferung an. Es gibt zwar keine Fotos der konkreten Szene, jedoch andere Bilder von Trümmerräumungen nach Bombardierungen 1943 durch Häftlinge des KZ Neuengamme in Hamburg. Publiziert wurden diese Fotos u.a. in Bildungsmaterialien der Gedenkstätte: Jörg Peter Müller, Das KZ Neuengamme und die Stadt Hamburg. Materialien für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, Hamburg 2020, https://li.hamburg.de/resource/blob/653998/010786149e186b7e2aad569702fcd8b2/pdf-unterrichtsmaterial-kz-neuengamme-data.pdf [15.05.2025].

[22] Lital Henig/Shir Ventura/Tobias Ebbrecht-Hartmann, Playful Images. Visual Holocaust Memory, Digital Media, and the Visual Walkthrough Method, in: Memory, Mind & Media (2024), 3, e19, S. 1-18, online https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/634DE022C368F6FD3253B896D7C63CC4/S2635023824000134a.pdf/playful-images-visual-holocaust-memory-digital-media-and-the-visual-walkthrough-method.pdf [15.05.2025].

[23] Victoria Grace Walden, Is Digitalization a Blessing or a Curse for Holocaust Memorialization?, in: Eastern European Holocaust Studies 1(2023), H. 1, S. 17-22, online unter https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/eehs-2023-0008/pdf [27.02.2025].

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“,

hg v. Christine Bartlitz und Irmgard Zündorf

Themendossier: Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics

Zitation

Malte Grünkorn, Games, Comics, Nazi-Verbrechen. Zur Funktion gezeichneter Bilder in historischen Serious Games, in: Visual History, 26.05.2025, https://visual-history.de/2025/05/26/gruenkorn-games-comics-nazi-verbrechen/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2884

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-SA 4.0. Eine Nutzung ist auch für kommerzielle Zwecke in Auszügen oder abgeänderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/