Arbeit im Bild

Die Repräsentation von Arbeit in der staatlich geförderten Autorenfotografie der 1980er-Jahre in der DDR

Als der Bergarbeiter Adolf Hennecke im Oktober 1948 seine legendäre Rekordschicht für den Reporter der „Täglichen Rundschau“ nachstellte, war er bereits Teil einer politischen Strategie: Er wurde als Held der Arbeit inszeniert, um möglichst viele Arbeiter in der SBZ zu den Höchstleistungen zu motivieren, die den Aufbau der Planwirtschaft und des neu gegründeten sozialistischen Staats ankurbeln sollten. Auch später blieb das Hennecke-Porträt ein fester Bestandteil des Heldenpantheons der DDR. Im ikonischen Porträt des Rekordarbeiters verkörpern sich die wichtigsten Aspekte der Kategorie „Arbeit“: Sie ist als gesellschaftlicher Bereich identitätsstiftend und hochpolitisch. Zugleich zeigt sich an dem Heldenporträt, dass der vermeintliche Realismus der Fotografie stets mit Machtverteilungen und historischen Prozessen verknüpft ist. In der DDR war die Arbeiterklasse eine tragende gesellschaftliche Säule, an der sich die Politik der SED maßgeblich orientierte. Die Arbeiterklasse wurde deshalb, normiert durch den Sozialistischen Realismus, zum Leitmotiv der Künste erhoben. Bis zum Ende der DDR blieb die sozialistische Kunstdoktrin als grundlegende Methode der Künste zwar durchgängig ein Versuch, Kunst zu politisieren und in staatlich-ideologische Kontexte einzubinden, jedoch wandelte sich deren theoretische Auslegung während der 40 Jahre DDR: In der Phase der „entwickelten sozialistischen Gesellschaft“ unter Honecker wurden die Künstler dazu angehalten, die geforderten Arbeitshelden der Aufbauphase im Bild zu dekonstruieren und in einem erweiterten Stil- und Formenrepertoire zu inszenieren.

Hans-Wulf Kunze, o.T., aus der Serie SKL Dieselmotoren Magdeburg (1982–1985) © mit freundlicher Genehmigung

Die ostdeutsche Autorenfotografie profitierte insofern von der gelockerten Kunst- und Kulturpolitik der Ära Honecker. Sie etablierte sich im letzten Jahrzehnt der DDR als Medium der bildenden Kunst, präsentierte sich in den repräsentativen Ausstellungen der DDR und wurde in die staatliche Kunstförderung aufgenommen. Zudem ließ der sozialistische Realismusbegriff in den ausgehenden 1980er-Jahren abstrahierende Herangehensweisen an das Dokumentarische zu. Auf diese für die Fotografieentwicklung bedeutungsvolle Dekade, die zugleich von einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise geprägt war, richtet das Promotionsprojekt sein Interesse: Anhand der staatlich zugelassenen dokumentarischen Strategien des Umgangs mit dem arbeitenden Menschen in der Autorenfotografie der 1980er-Jahre kann belegt werden, so die Grundannahme, dass die Geschichte der Autorenfotografie in der DDR als eine Geschichte der Emanzipation von staatlichen Vorgaben gelesen werden kann. Die Studie fragt nach den Möglichkeiten der staatlich geförderten Autorenfotografie in den 1980er-Jahren: Welches entidealisierte Arbeitsbild war aus welchen Gründen zeigbar, und wie weit konnten Autorenfotografen bei der Thematisierung von Arbeit gehen?

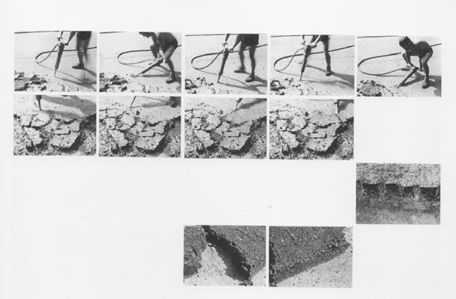

Kurt Buchwald, Die Arbeitsvorgänge, aus der Serie Asphalt und Arbeit, 1987 © mit freundlicher Genehmigung

Die Untersuchung arbeitet mit einem kulturwissenschaftlichen Zugang zur Fotogeschichte und basiert auf den theoretischen Konzepten des inter- und transdisziplinären Forschungsfelds der Visuellen Kultur, das die Bedeutungen, Funktionen und Effekte fotografischer Bildwelten untersucht. Dem zugrunde legt sie, im Anschluss an die konstruktivistische Fotokritik, einen Begriff der visuellen Repräsentation, der die Fotografie als kulturell und politisch bedingtes Konstrukt deutet. Mit dem diskurstheoretischen Zugang zur Fotografie lassen sich zum einen die Politiken der Repräsentation von Arbeit in der Autorenfotografie der 1980er-Jahre erfassen, zum anderen ihre Funktionen und Effekte offenlegen. Nicht als bloßes Bild interessiert die Fotografie demzufolge, sondern im Kontext ihrer vielschichtigen Gebrauchsweisen.