Neue Perspektiven auf die Geschichte des Massakers von Gardelegen

Die Herausforderung

Die Besucher: innen der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen stehen vor Ort vor einer Herausforderung: Am historischen Tatort des Massakers von Gardelegen, bei dem in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 über 1000 KZ-Häftlinge ermordet wurden, werden sie mit einem Verbrechen konfrontiert, zu dem nur wenige Primärquellen überliefert sind. Die Gedenkstätte möchte den Besucher:innen jedoch eine Annäherung an das Thema und gleichzeitig einen Ansatz bieten, zu verstehen, wie es im April 1945 in einer ländlichen Region kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch zu einem der größten Endphaseverbrechen kommen konnte. Dafür sollen die Besucher: innen die verschiedenen am Geschehen beteiligten Akteure und deren Handlungsmotive und Entscheidungsspielräume in der Dauerausstellung der Gedenkstätte kennenlernen. Im besten Fall würden ihnen die unterschiedlichen Blickwinkel auf die Geschichte aus einer gewissen Distanz und mit Hilfe eines multiperspektivischen Vermittlungsansatzes präsentiert.

Dieser Anspruch wird dort zum Problem, wo es nur wenig überliefertes Quellenmaterial für die Rekonstruktion des Tathergangs gibt und das vorhandene Material in Form von Fotos und Filmaufnahmen lediglich das Ende der Ereignisse und die Perspektive der US-Soldaten als Befreier überliefert. Die visuelle Dokumentation des Tatorts durch die Alliierten bezeugt eindrücklich und schonungslos die entgrenzte Gewalt der am Verbrechen beteiligten Akteure und eignet sich daher nur mit Einschränkung für die Präsentation in der Dauerausstellung. Die vorhandenen und bekannten Erinnerungsberichte und Zeugenaussagen der wenigen Überlebenden des Massakers sind zwar eine wichtige, aber auch nur fragmentarische Ergänzung, da sie wiederum nur eine Perspektive greifbar machen. Zudem enthalten die verschriftlichten Erinnerungen an den Ablauf des Verbrechens teilweise sehr explizite Beschreibungen der entgrenzten Gewalt und eignen sich daher ebenfalls nur eingeschränkt für eine inhaltliche Vermittlung.

Wenn also andere Perspektiven auf die Geschichte des Ortes eröffnet werden sollen, braucht es neues Material bzw. ein anderes Medium. Ein Medium, das zusätzlich das didaktische Dilemma der Unzeigbarkeit der historischen Beweisaufnahmen bricht und es vermag, die Betrachter: innen auf andere Weise mit den historischen Tatsachen der Ereignisgeschichte zu konfrontieren.

Bevor im Folgenden exemplarisch auf die Frage eingegangen wird, wo durch den Einsatz zeichnerischer Elemente neue Perspektiven auf die Geschichte des Massakers von Gardelegen eröffnet werden können, wird zunächst der historische Kontext dargestellt.

Der Kontext

In den Apriltagen des Jahres 1945 wurde die Umgebung von Gardelegen zu einem Gewaltraum.[1] In den Ortschaften Mieste und Letzlingen kamen unterschiedliche Häftlingstransporte aus den geräumten Lagerkomplexen Mittelbau-Dora und Neuengamme ein letztes Mal ungeplant zum Stehen. Blockierte oder zerstörte Gleise verhinderten die Weiterfahrt. Entlang der Todesmarschwege in Richtung Gardelegen trafen deportierte KZ-Häftlinge auf die regionale Gesellschaft. Die Bandbreite des Verhaltens der einheimischen Bevölkerung – teils uniformiert, teils zivil – gegenüber den völlig entkräfteten Menschen reichte von helfender Unterstützung bis hin zur gewaltsamen Jagd auf entflohene KZ-Häftlinge und zu anderen Formen aktiver Mittäterschaft.

Am Abend des 13. April 1945 wurden über 1000 KZ-Häftlinge aus der Stadt Gardelegen in die nahe gelegene steinerne Feldscheune auf den Ländereien des Gutes Isenschnibbe getrieben und dort bestialisch ermordet.[2] Die bis dahin noch verbliebenen KZ-Wachmannschaften von SS und Wehrmacht wurden dabei von Männern des örtlichen Volkssturms, in der Region stationierten Wehrmachtssoldaten, Mitgliedern des Reichsarbeitsdienstes und anderer NS-Organisationen unterstützt. Zuvor war Benzin angeliefert und auf das sich bereits in der Scheune befindende Stroh verteilt worden. Nachdem das Gebäude in Brand gesetzt worden war, sollte eine Postenkette außerhalb der Scheune Fluchtversuche verhindern und sicherstellen, dass kein KZ-Häftling die Nacht lebend überstehen würde. Wenigen gelang dennoch das Überleben, indem sie sich hinter oder unter toten Mithäftlingen versteckten oder aus der Scheune flüchten konnten und sich totstellten. Am Versuch, die Spuren dieses Verbrechens noch kurz vor der Ankunft von US-Truppen in Gardelegen am 14. April 1945 zu vertuschen und die Ermordeten anonym in Massengräbern zu verscharren, beteiligten sich neben dem lokalen Volkssturm auch die Technische Nothilfe der Stadt und die Feuerwehr. Bereits einen Tag später, am 15. April 1945, entdeckte jedoch eine amerikanische Patrouille der 102. US-Infanteriedivision den eilig verlassenen Tatort unweit der Stadt und die wenigen Überlebenden des Massakers.

Vom eigentlichen Tathergang gibt es keine Quellen, nur die Dokumentationen der US-Soldaten[3] sowie die Berichte der Überlebenden und Erzählungen der anwohnenden Bevölkerung sind erhalten.

Wie kann es gelingen, unterschiedliche sowie neue Perspektiven auf die Geschichte des Massakers zu eröffnen? Können durch den Einsatz von Graphic Novel-Elementen die oben skizzierten Probleme selbst thematisiert und beispielhaft ausgewählte vorhandene historische Narrative einer freiwillig den KZ-Häftlingen helfenden Zivilbevölkerung[4] gebrochen werden?

Neue Perspektiven

Neue Perspektiven können dort eröffnet werden, wo Überlieferungslücken den Blick auf die Geschichte einschränken oder das vorhandene Quellenmaterial aus didaktischen Erwägungen nicht präsentiert werden sollte.[5] Die Schwierigkeit der Nicht-Zeigbarkeit von historischen, meist emotional überfordernden und überwältigenden, Beweisen besteht vor allem an Lernorten, die an die Geschichte von Gewaltverbrechen erinnern. Noch schwieriger wird es jedoch dort, wo es neben Tatortfotografien keine weiteren bildlichen Quellenzeugnisse gibt.

Drei exemplarische Ausschnitte aus der Graphic Novel der Dauerausstellung der Gedenkstätte Gardelegen sollen belegen, wie es, unter Wahrung des in den 1970er Jahren ausformulierten Überwältigungsverbots des Beutelsbacher Konsenses,[6] möglich sein kann, mit neuen Medien andere Perspektiven zu eröffnen.

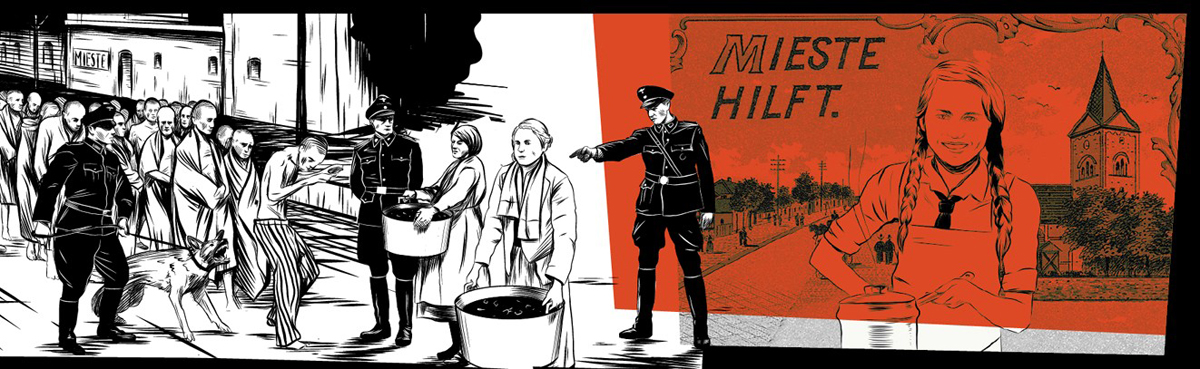

Abb. 1: Graphic Novel, Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen: Einbruch in die ländliche Idylle: Blick auf die Situation am Bahnhof von Mieste (Ausschnitt) © KOCMOC Exhibitions GmbH

Die erste Abbildung illustriert eine Szenerie am Bahnhof der Ortschaft Mieste: Anfang April 1945 erreichen zwei Räumungstransporte mit etwa 2000 KZ-Häftlingen den Bahnhof. Die linke Bildhälfte zeigt eine Reihe von KZ-Häftlingen, die scheinbar auf die Austeilung von Suppe warten. Zwei Männer in schwarzen Uniformen bewachen die Häftlinge. Im Hintergrund ist das Bahnhofsgebäude mit der Aufschrift „Mieste“ zu erkennen. Im Zentrum der Abbildung tragen zwei Frauen je einen Kessel Suppe zur Häftlingskolonne. Hinter ihnen steht ein dritter schwarzuniformierter Mann. Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutet er in die Laufrichtung der Frauen. Er bildet das Bindeglied zur rechten Bildhälfte. Diese ist rot eingefärbt. Zu sehen ist ein gezeichnetes Postkartenidyll von Mieste: Im Vordergrund trägt ein Mädchen in BDM-Uniform einen Kessel Suppe. Sie lächelt. Links oben prangt die Aufschrift „Mieste hilft.“ in großen Blockbuchstaben.

Worin liegt nun die neue Perspektive, die mit der Graphic Novel eingebracht werden soll? Die überlieferten Erinnerungsberichte der Überlebenden belegen die beschriebene Situation am Bahnhof. Bildquellen dieser Szene sind nicht überliefert. Schon die Zeichnung selbst kann als neue Perspektive auf das Geschehen eingestuft werden. Sie ermöglicht sprichwörtlich einen Blick auf die Geschichte und die überlieferten Informationen. Diese sind in diesem Beispiel Schwarzweiß gehalten. Das Besondere ist die rote Bildhälfte, die der linken Bildhälfte gegenübergestellt wird. Hierbei handelt es sich um eine konstruierte, durch Montage zusammengesetzte, neue Situation, die es in der gezeigten Kombination nicht gegeben haben kann.

Wird das Mädchen singulär betrachtet, entsteht der Eindruck einer freiwilligen Hilfsaktion von zivilen Dorfbewohnerinnen. Der Eindruck scheint durch die Aufschrift „Mieste hilft.“ belegt. Erst der im Bildzentrum stehende SS-Mann löst diesen Eindruck auf. Mit symbolischer Geste gibt er die Anweisung, die KZ-Häftlinge am Bahnhof zu versorgen. In diesem Beispiel hilft die Bevölkerung also nicht freiwillig. Das gegenteilige Narrativ der bereitwillig geleisteten Hilfe entstand erst in nachkriegszeitlichen Erzählungen und Berichten örtlicher Anwohner:innen.[7]

Im ausgewählten Beispiel wird der historischen Realität der angeordneten Versorgung, wie sie aus amerikanischen Ermittlungsunterlagen überliefert wurde,[8] das Narrativ der freiwillig helfenden Zivilbevölkerung gegenübergestellt. Die neue und gleichzeitig erweiterte Perspektive liegt in ebendieser wechselseitigen Darstellung der zwei gegensätzlichen Situationen. Das Narrativ der Bevölkerung wird gleichsam zeichnerisch erschaffen und dekonstruiert. Die Betrachter: innen werden als Beobachter: innen mit beiden Versionen der Geschichte konfrontiert.

Abb. 2: Graphic Novel, Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen: Todesmärsche nach

Gardelegen: Ein Angehöriger der Zivilbevölkerung stellt sein Pferdefuhrwerk für den Transport

marschunfähiger KZ-Häftlinge zur Verfügung © KOCMOC Exhibitions GmbH

Die zweite Abbildung präsentiert ein Standbild. Auf Druck des Bürgermeisters verlässt das Wachpersonal die Ortschaft Mieste und treibt die KZ-Häftlinge, unterstützt durch Wehrmachtssoldaten und die lokale Zivilbevölkerung, auf Todesmärschen bis in die Stadt Gardelegen. Die Zeichnung illustriert ein zur Verfügung gestelltes Pferdegespann mit einem Zivilisten, der das Pferd führt. Auf dem Fuhrwerk selbst befinden sich eng gedrängt KZ-Häftlinge. Der Zivilist schaut aus dem Bild heraus in Richtung der Betrachter: innen.

Die Szene zeigt das Ergebnis einer Interaktion zwischen zivilen Akteuren und KZ-Häftlingen. Männer aus der Umgebung von Mieste, mit und ohne Uniform, halfen den Wachmannschaften beim Transport marschunfähiger KZ-Häftlinge von Mieste und Letzlingen nach Gardelegen. Die lokale Bevölkerung, die mit den Geschehnissen konfrontiert wurde, musste Entscheidungen treffen. Dabei bot sich ihnen ein großer Handlungsspielraum.[9] Die Menschen hatten die Möglichkeit, sich für eine aktive Unterstützung der Wachmannschaften zu entscheiden. Sie konnten aber auch versuchen, nicht in die Geschehnisse verwickelt zu werden oder den KZ-Häftlingen zu helfen. Die schriftliche Überlieferung von Zeugenaussagen und Berichten von Überlebenden und Anwohner:innen ermöglichen entsprechende Schlussfolgerungen und Interpretationen. Die Zeichnung legt den Fokus auf den aktiv handelnden, hier zivilen, Akteur. Auch wenn die Betrachter: innen nur eine beobachtende Perspektive durch die Zeichnung einnehmen, ist der Blick in das Gesicht des Anwohners neu, vielleicht sogar unerwartet. Die Frage nach der Handlungsmotivation des abgebildeten Mannes und die Frage, warum er sich dafür entschieden hat, den KZ-Wachmannschaften zu helfen, die KZ-Häftlinge fortzuschaffen, drängen sich auf.

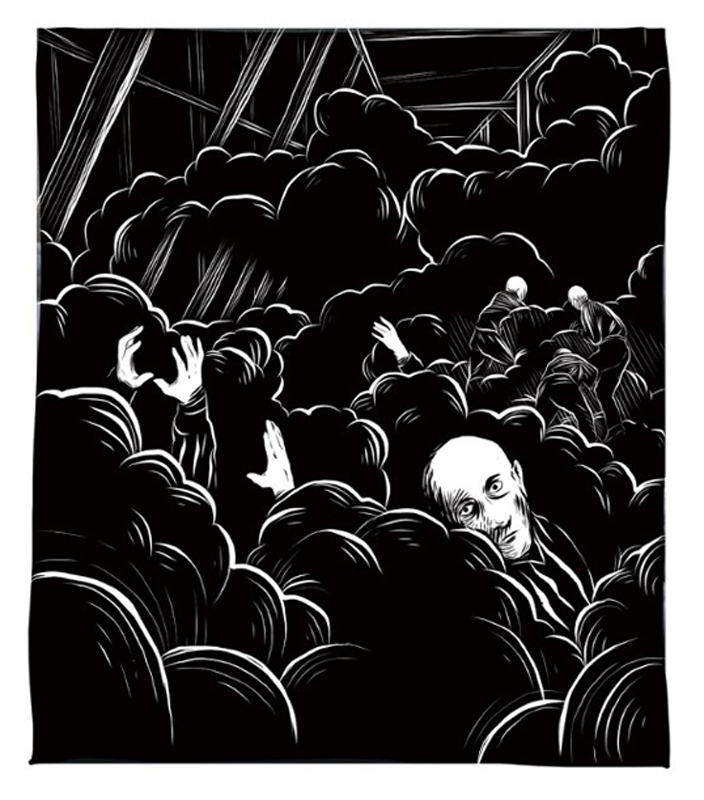

Abb. 3: Graphic Novel, Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen: Das Verbrechen:

Blick in die Isenschnibber Feldscheune aus der Perspektive eines KZ-Häftlings © KOCMOC Exhibitions GmbH

Bei der dritten und letzten Abbildung handelt es sich um eine Zeichnung aus der Isenschnibber Feldscheune während des Massakers, die auf Beschreibungen der Überlebenden basiert. Im Zentrum der Zeichnung schaut ein KZ-Häftling aus dem mit Rauchschwaden gefüllten Rauminneren in die Richtung der Betrachter: innen. Links davon greifen mehrere Hände hilfesuchend in die Luft. Im vorderen Hintergrund scheinen drei weitere KZ-Häftlinge nach etwas zu greifen oder etwas zu tun. Der genaue Handlungsgegenstand bleibt durch den Rauch und die Häftlinge, die den Betrachter: innen den Rücken zuwenden, verborgen. Der Hintergrund der Zeichnung zeigt das Gebälk und die inneren Umrisse der Feldscheune.

Diese Perspektive zwingt den Betrachter: innen den Blick der KZ-Häftlinge auf.[10] Sie ist der Versuch, das Grauen in der Feldscheune bildlich greifbar zu machen, ohne emotional zu überfordern. Mithilfe der drei rückwärtig gezeichneten Männer im Hintergrund verlagert sich der Fokus von der im Zentrum dargestellten Verzweiflung zu der Frage nach den letzten möglichen Akten der Selbstbestimmung der KZ-Häftlinge. Fluchtversuche, das Singen von Nationalhymnen und der Drang zum Überleben werden in den Berichten der überlebenden KZ-Häftlinge eindringlich wiedergegeben. Durch die Darstellung werden die von ihren Peinigern scheinbar zur Passivität verdammten KZ-Häftlinge zu aktiv handelnden Akteuren in einer Erzählung, die sie die meiste Zeit über als fremdbestimmte Objekte präsentiert – ein Beispiel für eine mögliche Verschiebung der Perspektive durch den Einsatz der Graphic Novel auf die Rolle und die Situation der KZ-Häftlinge.

Schlussgedanken

Zeichnungen im Stil einer Graphic Novel können in der Geschichtsvermittlung dazu beitragen, neue Perspektiven aufzuzeigen, da sie als neues, künstlerisch erarbeitetes und interpretiertes Material neue Schwerpunkte und – im wahrsten Sinn des Wortes – neue Blickwinkel auf Geschichte freigeben können. Besonders hilfreich scheint ihr Einsatz dort, wo historische Überlieferungslücken eine Darstellung von historischen Ereignissen erschweren oder didaktische Überlegungen und Prinzipien den Verzicht auf die Verwendung vorhandener Text- und Bildquellen nahelegen.

Die bespielhaft verwendeten Ausschnitte der Graphic Novel zur Geschichte des Massakers von Gardelegen unterstreichen den Nutzen, den dieses Medium haben kann. Das zu Beginn skizzierte Problem der Unzeigbarkeit der historischen Beweise wird scheinbar überwunden, da die Betrachter: innen, wie in Abbildung 3, nicht mit einem Abbild der Realität konfrontiert werden. Die Zeichnungen erzeugen die für eine Annäherung notwendige emotionale Distanz zum Geschehen und ermöglichen dabei eine neue Form der Nähe. Eine Überwältigung bleibt aus. Dafür steigt die Bereitschaft, sich mit den überlieferten Ereignissen auseinanderzusetzen.

Im Fall Gardelegen eröffnet die Graphic Novel auf einem niedrigschwelligen Niveau neue Perspektiven auf die einzelnen Hauptakteure der Geschichte. Abbildung 2 stellt eine solche Fokussierung anhand der skizzierten Perspektive der lokalen Zivilbevölkerung vor. Fragen nach der Rolle und der (Mit-)Täterschaft sowie den Handlungsmotiven und alternativen Entscheidungsmöglichkeiten für die lokale Zivilbevölkerung werden aufgeworfen: Fragen, die in den Nachkriegsjahrzehnten lange nicht gestellt und diskutiert worden sind.

Zusätzlich können die neuen Zeichnungen dazu verwendet werden, um vorhandene und über mehrere Generationen hinweg tradierte Geschichtsbilder und Narrative der Ereignisse um das Massaker von Gardelegen zu dekonstruieren, wie es in Abbildung 1 geschieht. Ob Graphic Novels jedoch tatsächlich die Wirkungsmacht besitzen, verfestigte Bilder und Narrationen der Geschichte nachhaltig zu verändern, muss infrage gestellt werden. Sie sind vielmehr eine Möglichkeit, darüber in Austausch zu treten und tiefergehende Denkimpulse anzustoßen. Im besten Fall liegt hierin der Beginn eines Veränderungsprozesses.

[1] Zur Prägung des Begriffs siehe Martin Clemens Winter (Hg.), Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum. Die deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche, Berlin 2018.

[2] Für eine ausführliche Darstellung des Massakers von Gardelegen siehe: Daniel Blatman (Hg.), Die Todesmärsche 1944/45. Das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords, Hamburg 2011, S. 446-569, sowie Diana Gring, Das Massaker von Gardelegen, in: Wolfgang Benz/Barbara Diestel (Hg.), Das Ende der Konzentrationslager, Dachau 2004, S. 112-126; dies., Die Todesmärsche und das Massaker von Gardelegen: NS-Verbrechen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, hg v. Stadtmuseum Gardelegen, Hannover 1993.

[3] Hierzu zählen auch private Fotografien des Tatorts, die entweder mit kurzen Notizen oder Feldpostbriefen von einzelnen US-Soldaten an ihre Familien zu Hause gesendet wurden.

[4] Neben diesem existieren noch weitere Narrative, zum Beispiel der singulären Schuldzuweisung auf mutmaßlich hauptverantwortliche Einzelpersonen oder einer versuchten Zerstörung Gardelegens durch die US-Armee als Rache für das Massaker.

[5] Vgl. hierzu Lukkas Busche/Andreas Froese (Hg.), Gardelegen 1945. Das Massaker und seine Nachwirkungen. Katalog zur Dauerausstellung der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen, Gardelegen 2022.

[6] Siehe hierzu: Bernhard Sutor, Politische Bildung im Streit um die „intellektuelle Gründung“ der Bundesrepublik Deutschland. Die Kontroversen der siebziger und achtziger Jahre, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, hg. v. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/26627/politische-bildung-im-streit-um-die-intellektuelle-gruendung-der-bundesrepublik-deutschland/ [20.03.2025].

[7] Siehe hierzu: StA Stendal, 21 Js 8295/91.

[8] NIOD 250k Nr.1051 sowie NARA M-1079.

[9] Vgl. hierzu: Sven Keller, Volksgemeinschaft am Ende. Gesellschaft und Gewalt 1944/45, München 2013.

[10] Auch wenn die Zeichnung das gesamte Ausmaß des Grauens aus ethischen und didaktischen Gründen nicht zeigt, kann sie als Tabubruch im Sinne der Gedenkstättendidaktik betrachtet werden. Die Frage, ob man das darf, wurde bereits während des Schaffensprozesses kontrovers diskutiert. Eine Vertiefung dieser Diskussion muss an dieser Stelle leider ausgespart werden.

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“,

hg v. Christine Bartlitz und Irmgard Zündorf

Themendossier: Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics

Zitation

Lukkas Busche, Neue Perspektiven auf die Geschichte des Massakers von Gardelegen, in: Visual History, 07.04.2025, https://visual-history.de/2025/04/07/busche-neue-perspektiven-auf-die-geschichte-des-massakers-von-gardelegen/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2856

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright (c) 2025 Clio-online e.V. und Autor, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online-Projekts Visual-History und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber:innen vorliegt.

Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>