Gewaltdarstellungen in Graphic Novels

Wie können Geschichten so erzählt werden, dass Leute sie hören wollen? Diese Frage stellt sich nicht nur professionell mit Storytelling befassten Menschen wie Filmemacher:innen oder Schriftsteller:innen. Die Frage stellt sich insbesondere allen, die ein Interesse daran haben, dass sich die Gesellschaft mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzt. Vor allem, wenn diese Geschichte schmerzhaft ist oder so lange zurückliegt, dass scheinbar keine Berührungspunkte zum aktuellen Leben mehr vorhanden sind. Eine mögliche Antwort darauf ist, aus der Geschichte wieder Geschichten zu machen – also den Regeln des Storytellings zu folgen und eine Dramaturgie aufzubauen: zu personalisieren, zu emotionalisieren, zu dramatisieren. Wenn historische Geschehnisse nach diesen Regeln aufbereitet werden, sei es etwa literarisch oder filmisch, ist dem fertigen Produkt in der Regel nicht anzusehen, wo Leerstellen gefüllt wurden, um die Geschichte rund und interessant zu machen. Es bleibt unklar, was auf Tatsachen beruht und wo zugunsten der Dramaturgie etwas erfunden wurde.

Wird Geschichte in einer Graphic Novel erzählt, stellt sich die Frage nach Realitätstreue nicht in gleicher Weise. Denn die Zeichnung ist immer als ein künstlerisches Produkt erkennbar. Sie ist nicht mit der Realität zu verwechseln, da sie eindeutig gestaltet ist – oder jedenfalls macht die Form bereits deutlich, dass hier mindestens eine Übersetzung stattgefunden hat. Bei einem Foto kann gefragt werden: Ist das Bild gestellt, ist es „genauso“ gewesen, welchen Einfluss hat die Anwesenheit der Fotograf:innen auf das Geschehen gehabt? Bei einer Zeichnung werden die wenigsten auf die Idee kommen zu fragen, ob sie „echt“ sei. Allein durch die Form wird deutlich, dass hier eine künstlerische Auseinandersetzung stattgefunden hat – es wird gar nicht erst versucht, eine Realitätsillusion zu erzeugen. Besonders wenn die Künstler:innen die dem Format zugrunde liegenden Möglichkeiten nutzen und nicht versuchen, das echte Leben möglichst exakt abzubilden, bedeutet diese Loslösung von der Frage nach Realitätstreue eine große Freiheit in der Vermittlung.

Graphic Novels sind nicht geeignet, Geschichtsbücher zu ersetzen. Durch die ihnen innewohnende Kraft, Reflexionsräume zu eröffnen, sind sie aber durchaus geeignet, in der Vermittlung von Geschichte ergänzend eingesetzt zu werden. Besonders wenn die Geschichte von Gewalt geprägt ist, kann die gezeichnete Form helfen, das Erzählte „aushaltbar“ zu machen, ohne dass deshalb etwas beschönigt oder unterschlagen wird. Anhand des folgenden Auszugs aus meiner Graphic Novel über die deutsch-chilenische Sekte „Colonia Dignidad[1]“ möchte ich zeigen, was ich damit meine:

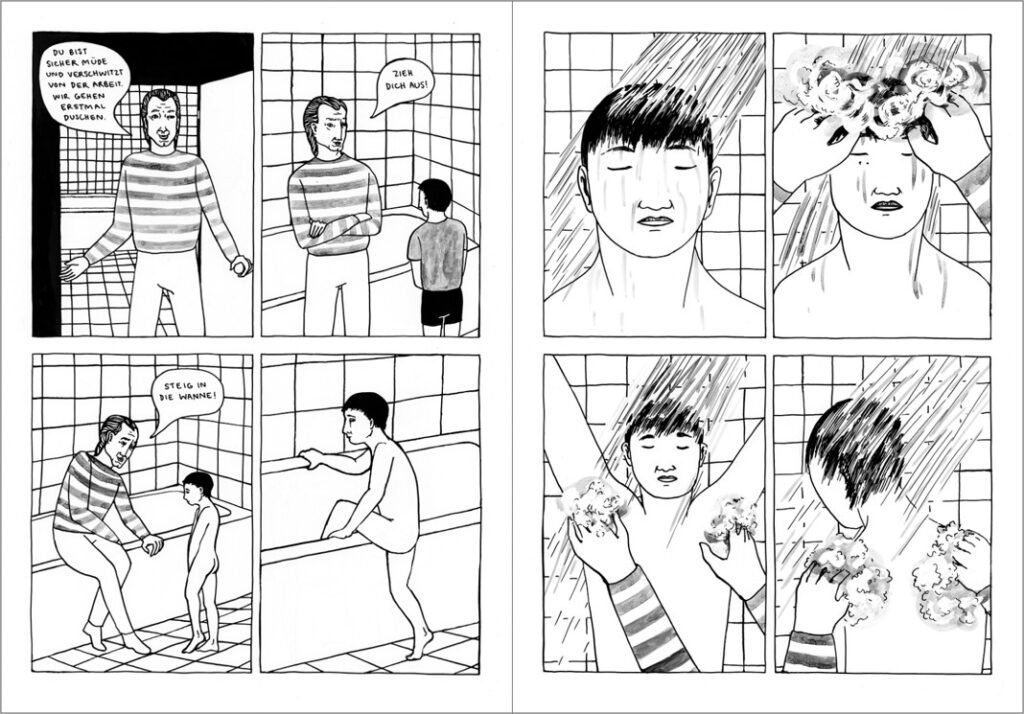

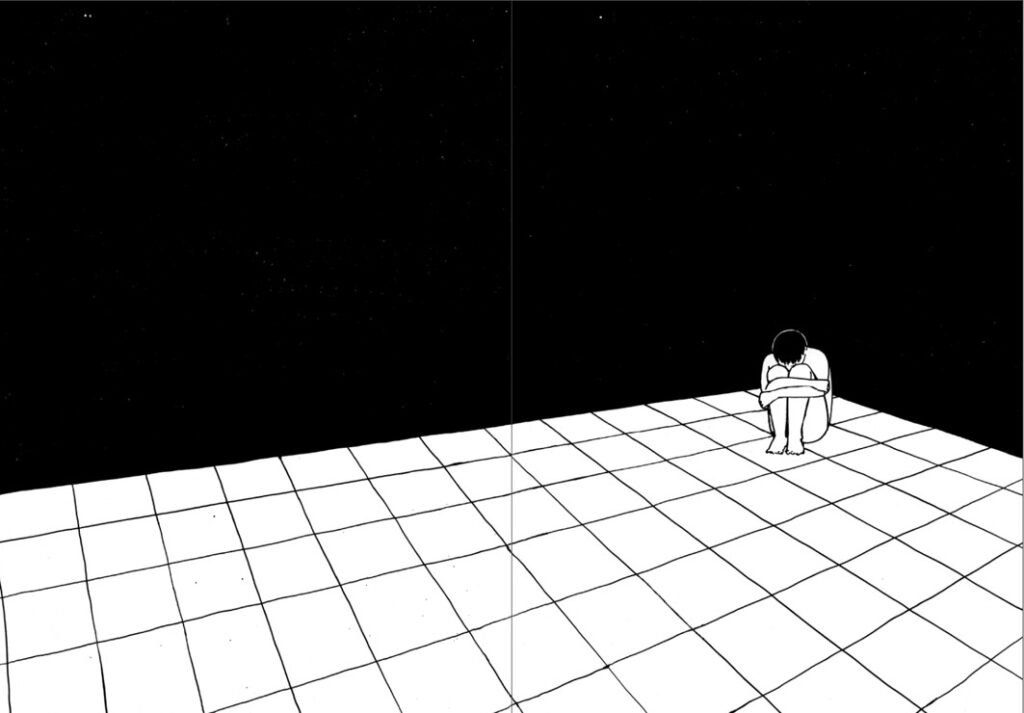

Abb. 1-3: Seiten 108-113 aus dem Graphic Novel-Manuskript „Kolonie der Würde“ (AT), 2024, Sonja Hugi ©

Abb. 1-3: Seiten 108-113 aus dem Graphic Novel-Manuskript „Kolonie der Würde“ (AT), 2024, Sonja Hugi ©

Abb. 1-3: Seiten 108-113 aus dem Graphic Novel-Manuskript „Kolonie der Würde“ (AT), 2024, Sonja Hugi ©

Die drei Doppelseiten erzählen von einem sexuellen Missbrauch – der Sektenführer Paul Schäfer hat seine Übergriffe an Kindern und Jugendlichen jeweils in ein Waschritual integriert. Die erste Doppelseite zeigt die zu dem Missbrauch hinführende Handlung. Die Erzählform ist dialogisch, die Panel-Struktur gleichmäßig, die Darstellung realistisch. Die zweite Doppelseite stellt den eigentlichen Übergriff dar, nun in einer abstrahierten Form. Die Auflösung der Panel-Struktur symbolisiert die Grenzüberschreitung, die Aufhebung des Normalen. Der Gesichtsausdruck des Missbrauchsopfers zeigt eine Abfolge von Ahnungslosigkeit hin zu Überraschung und schließlich Angst/Ekel/Sprachlosigkeit. Aus dem Schaum wächst eine Dunkelheit, die seinen Mund verschließt. Die dritte Doppelseite zeigt den Jungen am Boden des Waschraums, es gibt keine Panelstruktur mehr, die Leere nimmt das ganze Bild ein. Ein Gefühl von Isolation und Einsamkeit wird erzeugt.

Die Form der gezeichneten Erzählung kann das Geschehene auf einer Meta-Ebene thematisieren, die die Rezipierenden nicht überwältigt. Die Abfolge zeigt, welche künstlerischen Mittel dazu eingesetzt werden können, die Gewalterfahrung darzustellen. Die geordnete, sequenziell erzählte Handlung geht über zu einem „Rahmen sprengenden“ Ereignis, gefolgt von einem Bild, das hauptsächlich ein Gefühl vermittelt.

Die fiktionalisierte Geschichte über die Colonia Dignidad beruht auf Erinnerungsberichten von Zeitzeug:innen. Die abstrakten Zeichnungen sind Interpretationen der Emotionen, die die Erzählenden in Bezug auf ihre Erfahrungen zum Ausdruck gebracht haben. Dass sie teilweise die gleichen Erfahrungen gemacht, aber eine andere Haltung dazu entwickelt haben, veranschaulicht das folgende Bild:

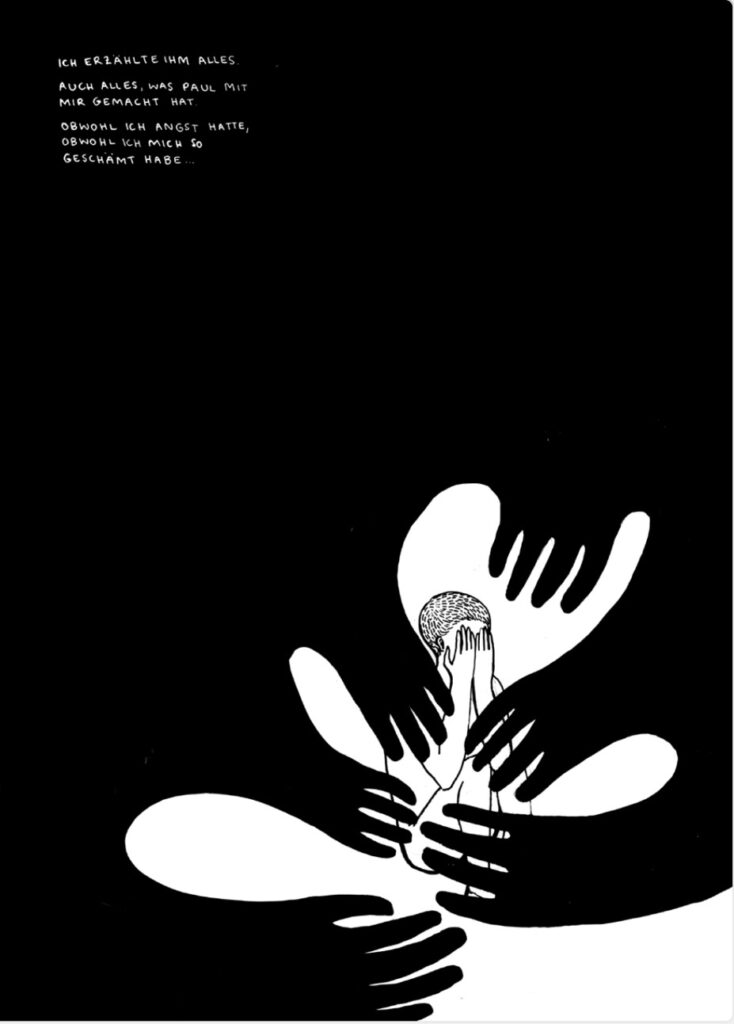

Abb. 4: Seite 73 aus dem Graphic Novel-Manuskript „Kolonie der Würde“ (AT), 2022, Sonja Hugi ©

Die Zeichnung stellt die Missbrauchserfahrung eines älteren Protagonisten dar. Im Gegensatz zu der vorhergehenden, relativ expliziten und ausführlicheren Erzählung eines Missbrauchs werden hier nur Andeutungen gemacht. Die zwei unterschiedlichen Darstellungsarten verdeutlichen die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Männer auf das Erlebte. Dietrich, der Protagonist der ersten Erzählung auf den drei Doppelseiten, hat sich damit auseinandergesetzt, was ihm widerfahren ist, und kann es benennen. Heinrich, der ältere Protagonist, schämt sich, damals wie heute, und es fällt ihm schwer darüber zu reden. Konkreter als „Alles was Paul mit mir gemacht hat …“ wird er nicht. Die Zeichnung macht dagegen in Kombination mit dem Text klar, dass es sich hier um sexuellen Missbrauch handelt. Heinrichs Nacktheit und die nach ihm greifenden Hände drücken seine Hilflosigkeit aus, das Gefühl, ausgeliefert zu sein.

Die künstlerische Erzählform von Graphic Novels bietet aufgrund ihrer Vielschichtigkeit eine große Palette an Möglichkeiten für das Vermitteln und die Reflexion von Geschichte. Damit bei den Rezipient:innen eine Auseinandersetzung nicht nur mit der Erzählung, sondern mit dem tatsächlich Geschehenen angestoßen werden kann, sollte der Grad der Fiktionalisierung bzw. die Art der Quellengrundlage transparent gemacht werden. Das kann in einem Vor- oder Nachwort geschehen – in vielen Fällen wird es in der Graphic Novel selbst in gezeichneter Form thematisiert, indem sich die Autor:innen selbst in das Buch hineinzeichnen und erzählen, wie sie zu der Geschichte kamen. Wenn diese Transparenz gegeben ist, hat die Graphic Novel das Potenzial, als eine Art Türöffner zu geschichtlichen Themen zu funktionieren. So können auch Menschen erreicht werden, die wenig Interesse an der Auseinandersetzung mit Geschichte in den klassischen Vermittlungsformen haben.

[1] Die „Colonia Dignidad“ hieß offiziell bis 1988 „Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad“ und bezeichnete eine Gruppe von ca. 300 deutschen Männern, Frauen und Kindern, die sich 1961 im Süden Chiles angesiedelt hatten. Es handelte sich um eine urchristlich geprägte Glaubensgemeinschaft, die sich in den 1950er Jahren um ihren Anführer Paul Schäfer versammelt hatte. Ihre Geschichte ist geprägt von Gewalt und Missbrauch, insbesondere der sexualisierten Gewalt an Kindern. Die Führungsriege um Schäfer kollaborierte zudem mit der Pinochet-Diktatur und unterstützte sie bei der Verfolgung oppositioneller Chilen:innen.

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“,

hg v. Christine Bartlitz und Irmgard Zündorf

Themendossier: Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics

Zitation

Sonja Hugi, Gewaltdarstellungen in Graphic Novels, in: Visual History, 21.04.2025, https://visual-history.de/2025/04/21/hugi-gewaltdarstellungen-in-graphic-novels/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2859

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-SA 4.0. Eine Nutzung ist auch für kommerzielle Zwecke in Auszügen oder abgeänderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/