Kirschknochen – ein Animationsfilm über Migrationserfahrungen

In meinem 18-minütigen Animationsfilm „Kirschknochen“[1] erzähle ich aus heutiger Sicht, wie ich mit 14 Jahren zusammen mit meiner Familie Mitte der 1990er Jahre als „jüdische Kontingentflüchtende“ aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland übersiedelte. Ich erzähle aus meinen Erinnerungen, ich reflektiere meine Herkunft und Identität, die Bedeutung von Sprache und Kunst. Ich reflektiere die Entscheidung meiner Eltern, mich und meine Schwester in eine ihnen nicht bekannte Welt mitzunehmen. Dabei lasse ich meine Eltern selbst zu Wort kommen.

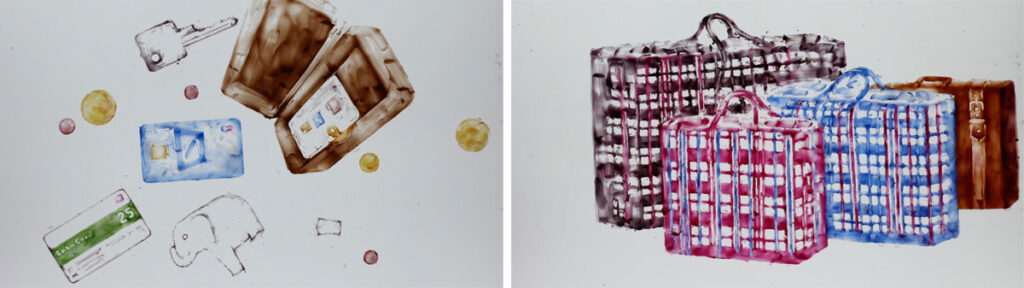

Filmstills aus dem dokumentarischen Animationsfilm „Kirschknochen“ (Deutschland 2021) von Evgenia Gostrer © mit freundlicher Genehmigung

Visuell erzähle ich mit Animationen aus Knete, die ich Bild für Bild auf eine beleuchtete Glasplatte male und mit 16mm-Aufnahmen aus meinem Familienarchiv digital collagiere. Auf der Tonebene spreche ich meine autobiografischen Erinnerungen aus dem Off und setze diese neben Original-Interviews mit meinen Eltern. Ich verwebe die unterschiedlichen Materialien und Vermittlungsformen. Die inhaltlich dichte Erzählung und die mal abstrakten, mal sehr detailreichen Bilder sollen sich in der Wahrnehmung von Zuschauer:innen ergänzen. Mein Anliegen ist es, Wissen über Emotionen zu vermitteln. Deswegen erschaffe ich die Bilder und Töne so realistisch, dass meine künstlerische Vision die Zuschauenden unbewusst erreicht und intuitiv verstanden wird. Ich setze auf radikale Ehrlichkeit, verpackt in eine funktionierende Dramaturgie. Ich habe Kunst als meine Ausdrucksform gewählt, und mit dieser versuche ich, erlebte Realitäten wiederzugeben und Gleichzeitigkeiten sichtbar zu machen.

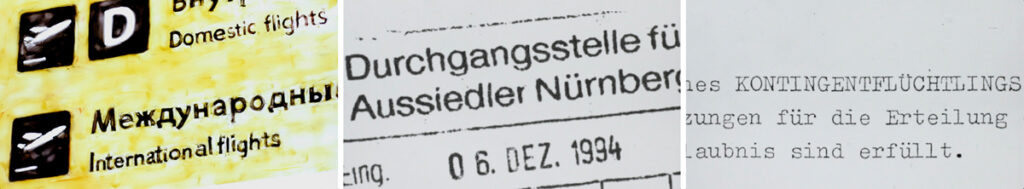

Filmstills aus dem dokumentarischen Animationsfilm „Kirschknochen“ (Deutschland 2021) von Evgenia Gostrer © mit freundlicher Genehmigung

Die intrinsische Motivation, diese Geschichte so zu erzählen, wie ich sie erzähle, lässt sich kaum von der extrinsischen trennen. Die Sichtbarkeit der jüdisch-postsowjetischen Migrant:innen-Gruppe in Deutschland ist größtenteils beschränkt auf meine Generation – Menschen, die als Kinder oder junge Erwachsene nach Deutschland „mitgebracht“ wurden, die sogenannte Generation 1.5. Ich kam auf eine deutsche Schule, lernte schnell Deutsch, machte meinen Abschluss, studierte. Ich studierte das, was ich wollte, ungeachtet meiner jüdischen Identität, die im Fall meiner Eltern als Nationalität in ihren Pässen verzeichnet war und ihnen in der Sowjetunion den Weg in die Berufe ihrer Wahl verwehrt hatte.

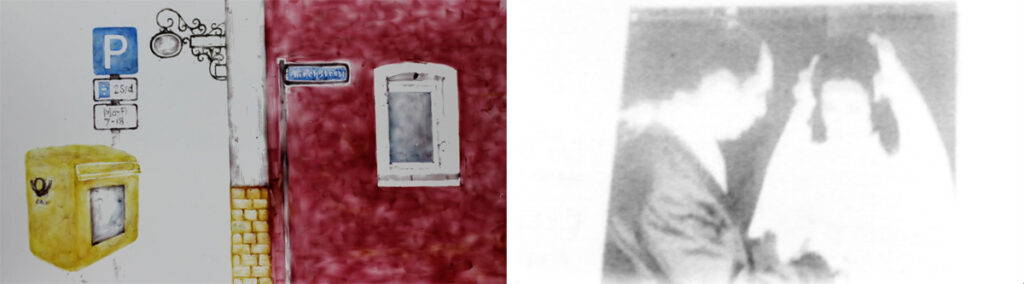

Filmstills aus dem dokumentarischen Animationsfilm „Kirschknochen“ (Deutschland 2021) von Evgenia Gostrer © mit freundlicher Genehmigung

Erzählt habe ich in meinem Film etwas über die Geschichte der postsowjetisch-jüdischen Migrant:innen, die in den 1990er Jahren von der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch abfällig als Russen (weder nach Herkunftsland differenziert noch gegendert) bezeichnet wurden. Dann wäre da noch die Sache mit dem Judentum überhaupt und die zugleich fetischisierende, ja anbiedernde Bezeichnung dieser Migrant:innen-Gruppe als „Geschenk“ und „Wiederbelebung des jüdischen Lebens in Deutschland“ bei gleichzeitiger Streichung aller Rentenansprüche und Aberkennung aller Diplome – kostenlose Deutsch-Kurse hin oder her.

Filmstills aus dem dokumentarischen Animationsfilm „Kirschknochen“ (Deutschland 2021) von Evgenia Gostrer © mit freundlicher Genehmigung

Mein Wunsch, den Film „Kirschknochen“ zu machen, war anfangs sehr persönlich – ich wollte meinen Eltern „Danke“ sagen. Vor allem dafür, dass ich das machen darf, was ich mache. Außerdem wollte ich für alle Entbehrungen danken, die sie dafür auf sich nehmen mussten. Indem ich die Form des Films wählte, und somit eine Auswertung vor einem Publikum, wurde aus einer persönlichen Äußerung eine öffentliche. Und damit ging die Erkenntnis einher, dass diese öffentliche Offenbarung notwendig ist, um die unsichtbare Generation, und somit einen Teil der Geschichte Deutschlands, sichtbar zu machen und gleichzeitig alle damit verbundenen transgenerationellen Zusammenhänge, die universell sind.

Filmstills aus dem dokumentarischen Animationsfilm „Kirschknochen“ (Deutschland 2021) von Evgenia Gostrer © mit freundlicher Genehmigung

Was die Animationskunst für mich an dieser Stelle schafft – zumindest so meine Hoffnung –, ist im wahrsten Sinne eine Sichtbarmachung der Brüche, die sich den stereotypen, dominierenden Deutungsmöglichkeiten entzieht. Das Heranzoomen auf eine mikroskopisch kleine Einheit soll das Publikum so nah heranlassen, dass es kein Entkommen gibt. Die absolute Offenheit wirkt entwaffnend. Die Bilder aus der Kindheit, die assoziative Musik und die echten Stimmen können Herzen öffnen und auf einer Ebene verbinden, die sich nicht in Worte zu fassen vermag. Und auf diese Weise wird es möglich, eine Geschichte zu erzählen, die ihren Widerhall in jedem:r Zuschauer:in finden kann.

Filmstill aus dem dokumentarischen Animationsfilm „Kirschknochen“ (Deutschland 2021) von Evgenia Gostrer © mit freundlicher Genehmigung

[1] Kirschknochen / Cherry Bone. Animationsfilm, Dokumentarfilm, Deutschland 2021, 17’35 Stop-Motion, DCP 1.78:1 (16:9) Dolby Surround, Deutsch, Russisch Untertitel: Englisch, Deutsch; siehe den Eintrag in: AG Kurzfilm, https://ag-kurzfilm.de/index.php?lang=en&node=katalog_suche&film=3210&edition=75 [08.05.2025].

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“,

hg v. Christine Bartlitz und Irmgard Zündorf

Themendossier: Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics

Zitation

Evgenia Gostrer, Kirschknochen – ein Animationsfilm über Migrationserfahrungen, in: Visual History, 12.05.2025, https://visual-history.de/2025/05/12/gostrer-kirschknochen-ein-animationsfilm-ueber-migrationserfahrungen/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2882

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright (c) 2025 Clio-online e.V. und Autor, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online-Projekts Visual-History und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber:innen vorliegt.

Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>