Grüße aus dem „Stammlokal der Spießbürger“

Eine Kreuzberger Ansichtskartensammlung um 1900 zwischen Medien- und Sozialgeschichte

Abb. 1: Ansichtskarte „Gruss aus den Admiralshallen“, Admiralstraße 38, verfasst am 01.02.1901, Sammlung Peter Plewka / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Nr. 0037, Lizenz CC0

Einleitung

Anlass und Gegenstand dieses Aufsatzes ist eine außergewöhnliche „Sammlung in der Sammlung“. Im Jahr 2022 wurde dem FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum in Berlin ein Nachlass übergeben: das Lebenswerk des Privatsammlers Peter Plewka (1938-2022), der über 5600 historische Ansichtskarten seines Heimatbezirks Kreuzberg zusammentrug.[1] Die Karten stammen aus den Jahren 1890 bis 1945 und zeigen nicht nur touristische Motive, sondern mehrheitlich Fotografien von Hausfassaden, Straßenzügen und Geschäften. Peter Plewka ordnete sie alphabetisch nach den Namen der abgebildeten Straßen und ergänzte akribisch Informationen zu Umbenennungen oder veränderten Hausnummern.[2]

Innerhalb der 22 Ordner, die der Sammellogik Plewkas folgen, finden sich 41 Ansichtskarten, die Spuren einer zweiten, weitaus älteren Sammelpraxis zeigen.[3] Auf ihnen zu sehen sind Gaststätten auf dem Gebiet des heutigen Berliner Bezirks Kreuzberg, deren Besuch durch einen handschriftlichen Text kommentiert wird. Die kurzen Berichte erzählen von den verzehrten Speisen, den aktuellen Bierpreisen oder auch von Klagen über das „spießbürgerliche“ Publikum. Alle Karten wurden zwischen 1899 und 1904 an den Rentier Hans Friedrichs (1872-1929) adressiert – teils von ihm selbst, teils von Familienangehörigen oder Bekannten. Der wiederkehrende Vermerk „Für die Kartensammlung!“ verweist auf eine gezielte Zusammenstellung.

Bereits während der Erfassung des Bestands weckten die eigenwilligen Karten das Interesse des Projektteams.[4] Welche Erkenntnisse lassen sich aus dieser „Sammlung in der Sammlung“ für eine Medien- und Sozialgeschichte der Ansichtskarte um 1900 gewinnen? Dazu werden zwei Ebenen untersucht: erstens das Medium und die historischen Sammelpraktiken sowie zweitens die Sammlung in ihrem spezifischen sozialgeschichtlichen Kontext. Einbezogen werden sowohl die Bild- als auch die Textseite der ausgewählten Karten.

In die Ansichtskarten haben sich die jeweils unterschiedlichen Interessen und Strategien der Sammelnden eingeschrieben: Neben Peter Plewkas Bleistiftnotizen stehen die in Tinte verfassten Vermerke von Hans Friedrichs. Während Plewka anhand von historischen Kartenmotiven die räumlichen Veränderungen Kreuzbergs im 20. Jahrhundert dokumentierte, spiegelt die Sammlung Friedrichs eine persönliche Aneignung des städtischen Raums um 1900 wider – vermittelt über die Beschreibung gastronomischer Erlebnisse. In der Verbindung von Gaststätten-Fotografien, handschriftlichen Kommentaren und Adressangaben wird aus der Ansichtskartensammlung eine vielschichtige Quelle, die historische Sammelpraktiken, soziale Netzwerke und Grenzziehungen sowie die soziale Dimension des Sammelns selbst sichtbar macht.

1. „Menue ganz vorzüglich“: Vom Sammeln gastronomischer Erfahrungen

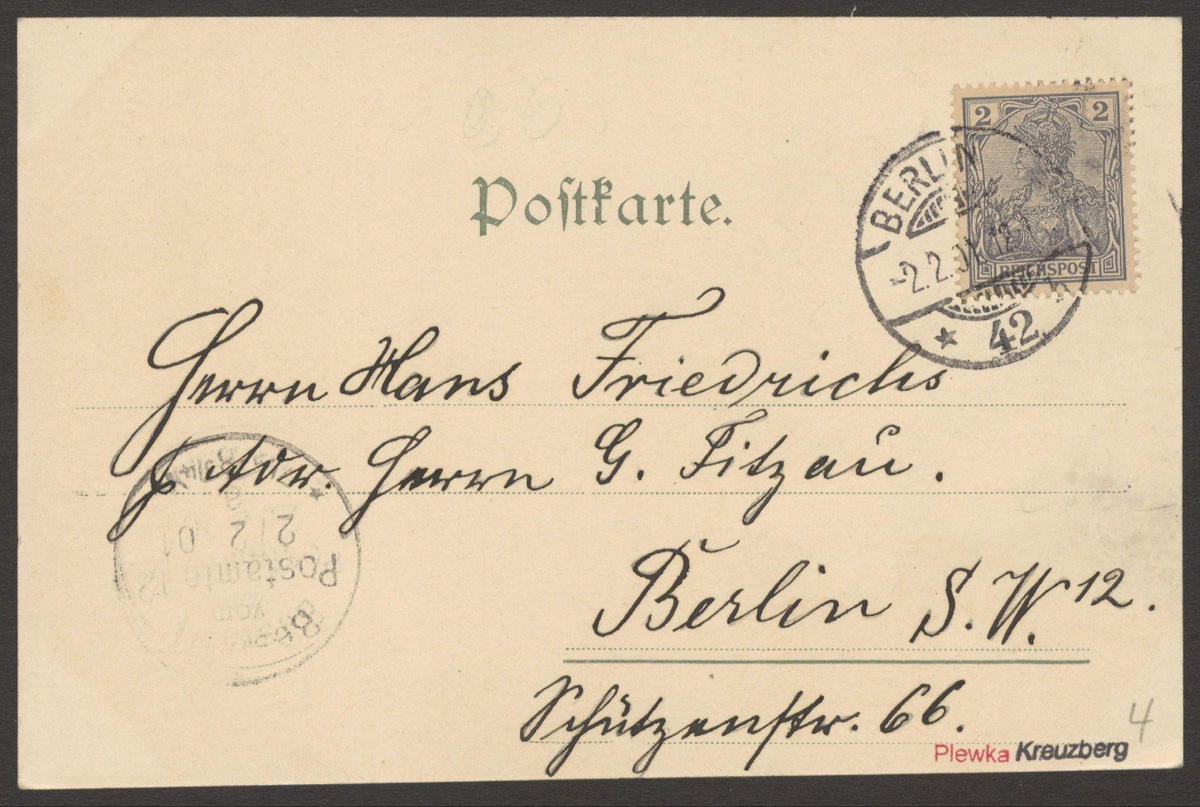

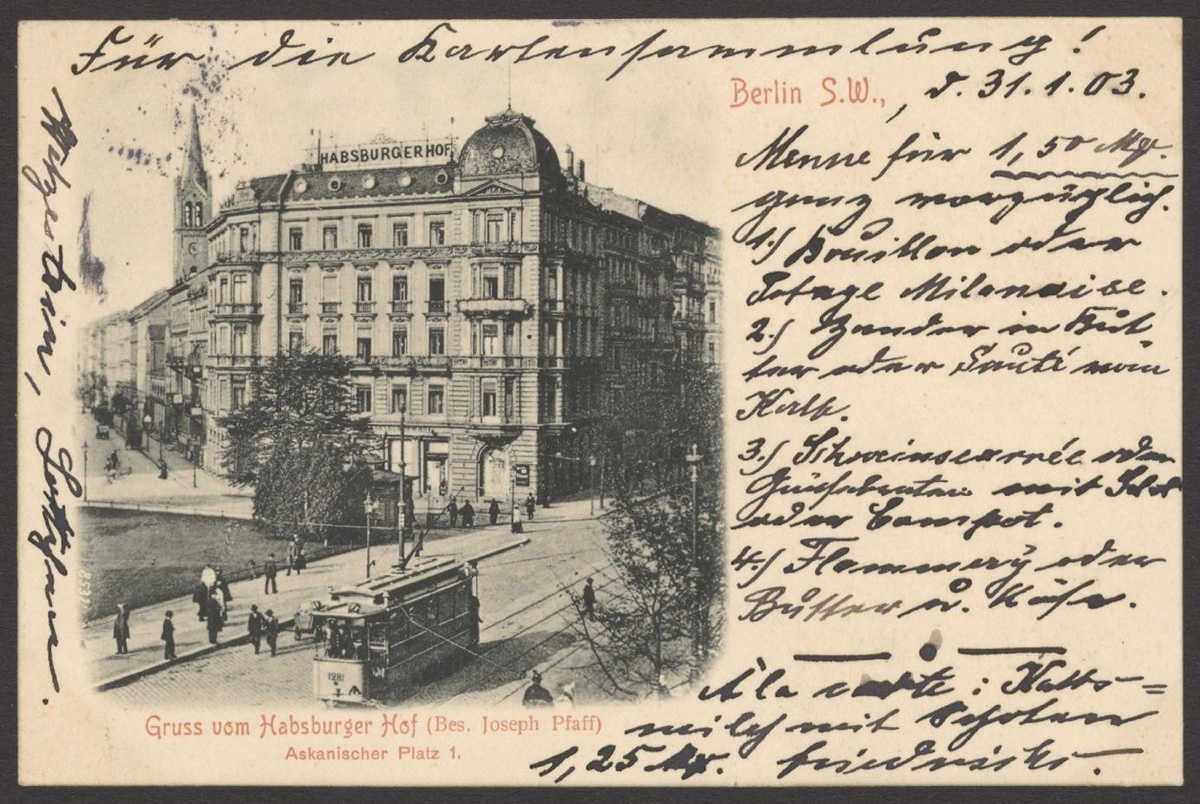

Die exemplarisch herangezogene Ansichtskarte (Abb. 2) zeigt ein repräsentatives Hotelgebäude am Askanischen Platz, in unmittelbarer Nähe zum Anhalter Bahnhof. Sowohl der in roter Farbe gedruckte Kartentext als auch eine Reklameschrift auf dem Dach des abgebildeten Gebäudes geben den Namen „Habsburger Hof“ an. Das 1889 errichtete Hotel verfügte über ein eigenes Restaurant mit Weinstube. Am 31. Januar 1903 wurde die Ansichtskarte verfasst und an Hans Friedrichs adressiert, wobei zusätzlich die Anschrift eines Herrn G. Fitzau angegeben ist. Der Text beginnt ohne Anrede und zählt eine Reihe von Speisen des Hotelrestaurants auf. Das Menü, das für 1,50 Mark als „ganz vorzüglich“ bewertet wird, umfasste unter anderem Bouillon zur Vorspeise, Zander in Butter oder Kalbs-Sauté sowie Kompott zum Dessert. Nach der Aufzählung folgt die Unterschrift „Friedrichs“. Zwei weitere Namen, Witzestein und Lottchen, wurden zudem am linken Kartenrand notiert.

Abb. 2: Ansichtskarte „Gruss vom Habsburger Hof“, Askanischer Platz 1, verfasst am 31.01.1903, Sammlung Peter Plewka / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Nr. Nr. 0334, Lizenz CC0

An diesem Beispiel lassen sich bereits die wichtigsten Merkmale des für diese „Sammlung in der Sammlung“ charakteristischen Bild-Text-Verhältnisses verdeutlichen:

1. Es handelt sich bei den gesammelten Objekten ausschließlich um Werbepostkarten gastronomischer Betriebe auf dem Gebiet des heutigen Kreuzbergs. Die Karten zeigen Außen- oder Innenansichten der Lokale, teils mit abgebildeten Angestellten oder Gästen. Die zu Werbezwecken hergestellten Karten lagen üblicherweise vor Ort in den jeweiligen Lokalen aus. Hans Friedrichs scheint gezielt nach diesen Objekten gesucht zu haben. So beklagte er in einer Nachricht, dass es keine Karte mit einer Abbildung des ehemaligen „Café Moritzplatz“ vor dessen Übernahme durch die Berliner Stehbierhallen-Kette Aschinger gegeben habe [3325].[5]

2. Dem handschriftlich verfassten Text ging jeweils ein persönlicher Besuch des Lokals voraus. Zwischen dem Text und dem abgebildeten Ort bestand also ein konkreter Zusammenhang. Es erscheint plausibel, dass die Nachrichten noch vor Ort verfasst und anschließend verschickt wurden. Das Bildmotiv bestimmte die Auswahl der Karte, wird jedoch im Text nur selten näher kommentiert. Stattdessen konzentriert sich der Inhalt vorwiegend auf eine Bewertung des besuchten Lokals. Der Umfang dieser Bewertungen variiert erheblich: Auf manchen Karten beschränkte sich Friedrichs auf knappe Anmerkungen [siehe zum Beispiel 2987], während andere ausführlichere Schilderungen enthalten. Bei den Bewertungen steht oft die Qualität des Essens im Mittelpunkt: Lob findet sich in Formulierungen wie „ganz vorzüglicher Mittagstisch“ [5282] oder „gute gebackene Austern mit Sauerkohl“ [3130]. Auf anderen Karten wird bemängelt, der „Mittagstisch [tauge] nicht viel“ [0424] oder das Essen sei „nicht berühmt“ [4121].

Neben dem Kulinarischen thematisieren die Texte weitere Aspekte der gastronomischen Erfahrung – insbesondere die räumliche Gestaltung. Diese wird als „gemütlich“ und „hübsch“ [3801], „fein“ [0507], „solide“ [2987] oder „gewöhnlich aber nicht hässlich“ [0037] beschrieben. In einem Fall wird das Lokal als „ziemlich abgenutzt und verbraucht“ charakterisiert, und es heißt, es „müßte aber eigentlich mal renoviert werden“ [4470]. Zwei Karten heben zudem das Vorhandensein eines „wunderbare[n] Stadtgarten[s]” [0424] bzw. eines „schöne[n] Naturgarten[s]” [2223] hervor. Daneben finden sich auch Bemerkungen zum Personal sowie zur Zusammensetzung der Gäste. Insgesamt gewähren die Karten Einblicke in (bürgerliche) Alltags- und Konsumwelten der Jahrhundertwende.

Als klassisches Medium der bürgerlichen Kommunikation im 19. Jahrhundert gilt der Brief. Ihm gegenüber entwickelte sich die Postkarte – ohne Umschlag und mit begrenztem Textraum – ab den 1880er Jahren zum erschwinglichen und massenhaft genutzten Kommunikationsmittel.[6] Während des sogenannten Goldenen Zeitalters der Ansichtskarte zirkulierten bereits Millionen bebilderte Postkarten über die deutschen Postwege. In Berlin wurde zur Jahrhundertwende, als die Sammlung Friedrichs entstand, die Post acht- bis zehnmal täglich zugestellt.[7] Ansichtskarten erfüllten dabei vielfältige Funktionen: Sie dienten als Kurznachrichten zur Verabredung, als Werbeträger von Unternehmen und Gaststätten, als touristische Grüße oder auch als Bildträger der vertrauten Wohngegend. Nicht nur das visuelle Repertoire der Karten ist eine wertvolle Quelle für die Alltagsgeschichte – auch die Textseite eröffnet (wenn auch nur fragmentarisch) einen Zugang zur alltäglichen Kommunikation breiter gesellschaftlicher Schichten.

Hans Friedrichs nutzte das Medium Ansichtskarte allerdings nicht als Kommunikationsmittel im klassischen Sinne. Seine Kartentexte enthalten weder Anrede noch Grußformel und waren von vornherein nicht auf eine Antwort angelegt. Vielmehr verstand er die Karte als Sammelobjekt. Zur Jahrhundertwende war das Sammeln von Ansichtskarten ein beliebter sowie durch Regelwerke, Praktiken und Vereine institutionalisierter „Sport“.[8] Drei Aspekte dieser Sammelpraxis lassen sich am Beispiel Friedrichs besonders hervorheben:

1. Auswählen: Alle 41 Karten wurden nach einem gemeinsamen Motiv ausgewählt: Sie zeigen Cafés und Restaurants auf dem Gebiet des heutigen Berliner Bezirks Kreuzberg. Persönliche gastronomische Erfahrungen stehen im Zentrum der individuell festgelegten Sammellogik.

2. Dokumentieren: Hans Friedrichs brachte die Karten nicht einfach als Bildträger mit nach Hause, sondern schickte sie per Post an seine jeweilige Wohnadresse. Gerade das Sammeln von „gelaufenen“ – also mit Briefmarke, Poststempel und Adresse versehenen – Karten besaß einen zusätzlichen dokumentarischen Charakter. Durch Ortsangabe, Datum, Speisenamen und Preisangaben sowie Unterschrift der Anwesenden wurde der Moment des Besuchs konkret bezeugt.

3. Erinnern: Auffällig an der hier betrachteten Sammelpraxis ist die nachträgliche Bearbeitung von Karten. In mehreren Fällen wurden Beschriftungen mit Bleistift vorgenommen, vermutlich noch während des Aufenthalts im Lokal, und später mit Tinte nachgezogen.[9] Die Karten dienten hier also nicht nur einer flüchtigen Mitteilung, sondern wurden als dauerhaft zu bewahrende Sammlungsobjekte nachbearbeitet. Zudem erfüllten die Gegenstände auch eine persönliche Erinnerungsfunktion. Auf einer Karte findet sich zum Beispiel der Vermerk: „Zum Andenken an unseren Besuch in Rixdorf“ [1694].

Die Sammlung Friedrichs dokumentiert damit nicht nur einzelne gastronomische Erfahrungen um 1900, sondern steht exemplarisch für den bürgerlichen Sammelsport jener Zeit. Die Karten sind das Ergebnis mehrerer systematischer Schritte: einer bewussten Auswahl, einer von spezifischen Interessen geleiteten Beschriftung, dem postalischen Versand sowie einer sorgfältigen Nachbereitung zur Aufnahme in die Sammlung. Diese Praktiken waren dabei nicht ausschließlich das Werk einer Einzelperson. Vielmehr entstand die Sammlung in einem spezifischen sozialen Umfeld, über das die Karten selbst ebenfalls Aufschluss geben.

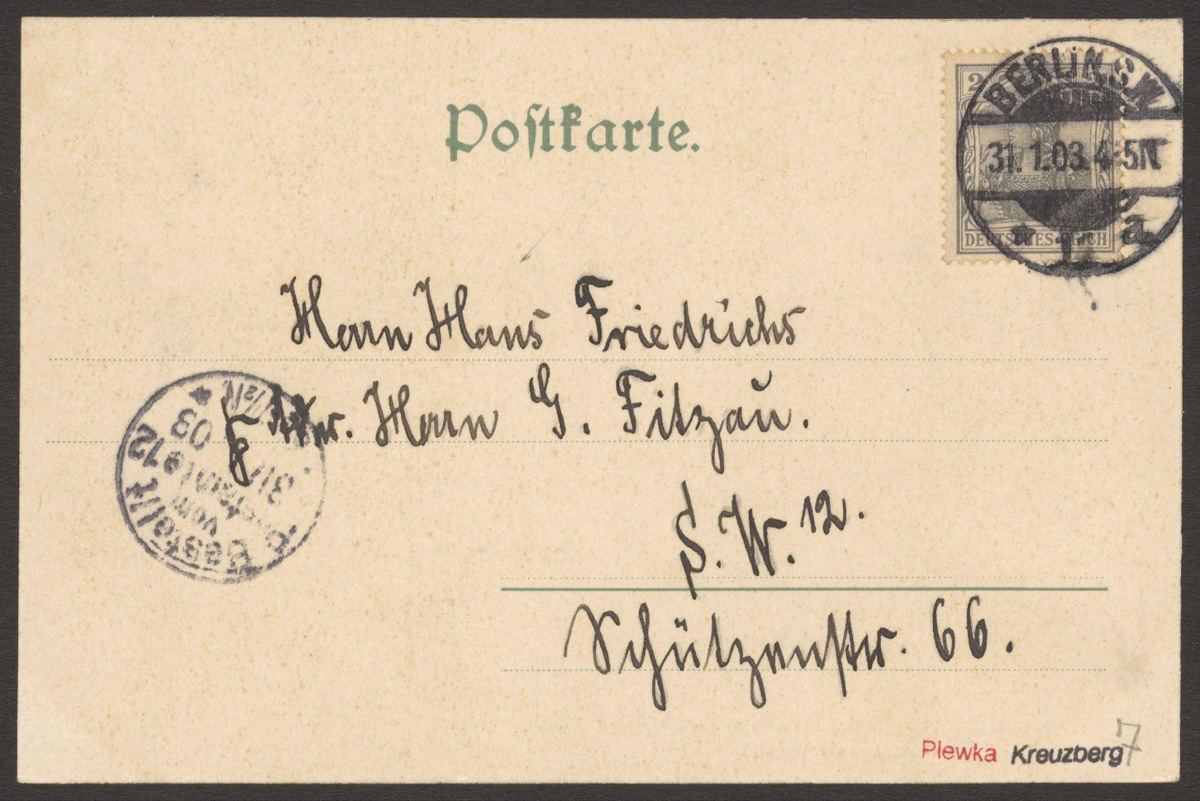

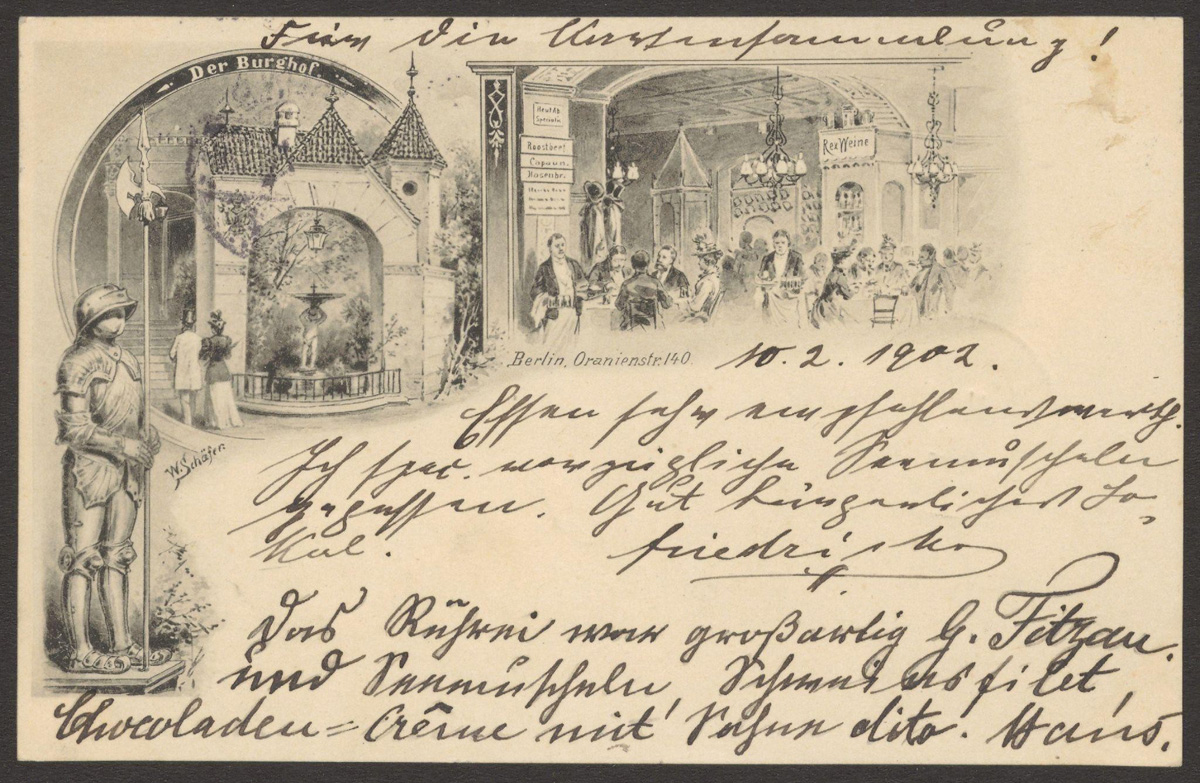

Abb. 3: Ansichtskarte „Der Burghof”, Oranienstraße 140, verfasst am 10.02.1902, Sammlung Peter Plewka / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Nr. 3679, Lizenz CC0

2. „Für die Kartensammlung!“: Soziale Netzwerke und soziale Abgrenzung

Eine Villa am Schlachtensee: Die Familie Friedrichs

Auf den Objekten der Sammlung tritt immer wieder derselbe Name in den Vordergrund: Mit nur einer Ausnahme sind alle Ansichtskarten an Hans Friedrichs adressiert. Die häufigste Anschrift lautet „Villa Friedrichsheim“ am Schlachtensee. Insgesamt 17 Karten tragen diese Angabe. In den drei ältesten Karten des Bestands erscheint die Adresse noch in leicht abgewandelter Form: als „Villa Friedrichs“ [2987, 2999] oder schlicht als „Villa“ [0451]. Ergänzend findet sich auch der Hinweis „Sophien Str.“ auf einigen Karten [1729, 3800]. Die damit bezeichnete Villa wurde 1899 von dem Architekten Robert Kleinau erbaut und blieb bis 1920 im Besitz von Hans Friedrichs.[10]

Seit den 1890er Jahren – insbesondere nach der Eröffnung der Wannseebahn am 1. Oktober 1891 – entwickelte sich das Gebiet rund um den Schlachtensee zu einem beliebten Ausflugsziel. Die „Villenkolonie Schlachtensee“, die bis 1920 zur Landgemeinde Zehlendorf gehörte, bot dem gehobenen Bürgertum ein attraktives Wohnviertel im Grünen.[11] Die Adresse des Familienwohnsitzes gibt also Hinweise auf die soziale Lage der Familie. Hans Friedrichs selbst wird auf einer Karte als „Rentier“ bezeichnet [0451], was darauf schließen lässt, dass er seinen Lebensunterhalt aus privaten Einkünften bestritt. Aus Einträgen im Berliner Adressbuch lässt sich zudem rekonstruieren, dass er zuvor als Kaufmann tätig war.[12] Weitere Einblicke in den sozialen Hintergrund der Familie liefert die Heiratsurkunde von Hermann Hans Eduard Friedrichs (geb. 16.06.1872) und Charlotte Wilhelmine Wolff (geb. 24.07.1873).[13] Als Berufe der Väter sind dort „Fabrikant“ bzw. „Rentner“ vermerkt. Die Familie hatte zwei Söhne, Fritz Wilhelm (geb. 1891) und Hermann Hans Willy Edwin (geb. 1895). Beide starben bereits im Jugendalter.[14] Hans Friedrichs wird bis 1920 als Eigentümer der Villa Friedrichsheim und bis 1930 als Eigentümer eines Gebäudes in unmittelbarer Umgebung angegeben. Letzteres blieb noch bis 1943 im Besitz der Witwe und „Rentiere“ Charlotte Friedrichs.[15] Ihr Ehemann war am 17. Juli 1929 im Alter von 57 Jahren verstorben.[16]

Zur Zeit der Entstehung der Kartensammlung, also zwischen 1899 und 1904, waren Hans und Charlotte Friedrichs etwa 30 Jahre alt, die beiden Söhne zwischen fünf und zehn Jahren. Die Namen der einzelnen Familienmitglieder tauchen auch in der Sammlung selbst auf: Charlotte bzw. „Lotte“ oder „Lottchen“ unterschrieb insgesamt elfmal. Der Name Hans erscheint nach einer enthusiastischen Aufzählung von „großartigem“ Rührei, Schweinsfilet und Chocoladen-Crême mit Sahne (Abb. 3). Möglicherweise handelt es sich dabei um den jüngeren Sohn, denn Hans Friedrichs selbst signierte seine Karten stets mit dem Nachnamen. Aber auch der Name Edwin ist auf einer Karte vermerkt [4470]. Der Nachname „Wolff“ – vermutlich ein Hinweis auf Angehörige von Charlotte Friedrichs – findet sich unter mehreren Unterschriften, die an einen gemeinsamen Ausflug erinnern [1694]. Eine Karte aus einem Restaurant mit Kegelbahnen am Tempelhofer Ufer trägt die Unterschriften Friedrichs, Lottchen und „Vater Wolff“ [4530].

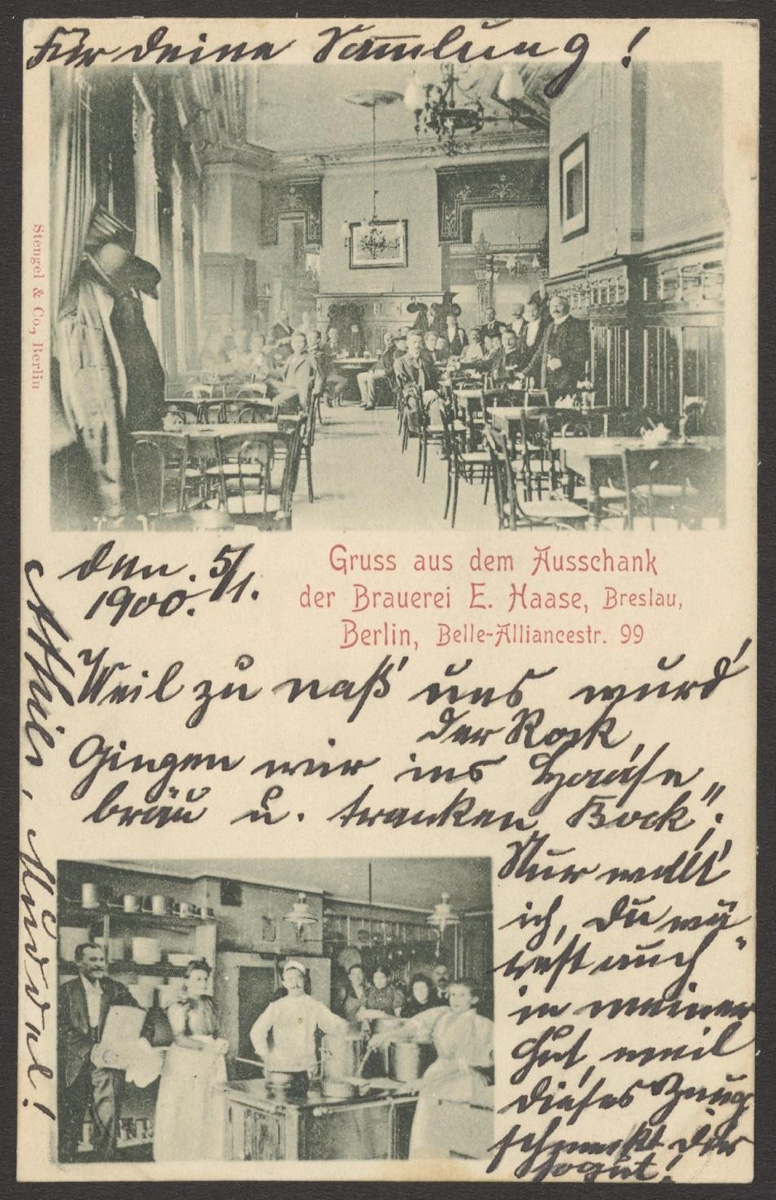

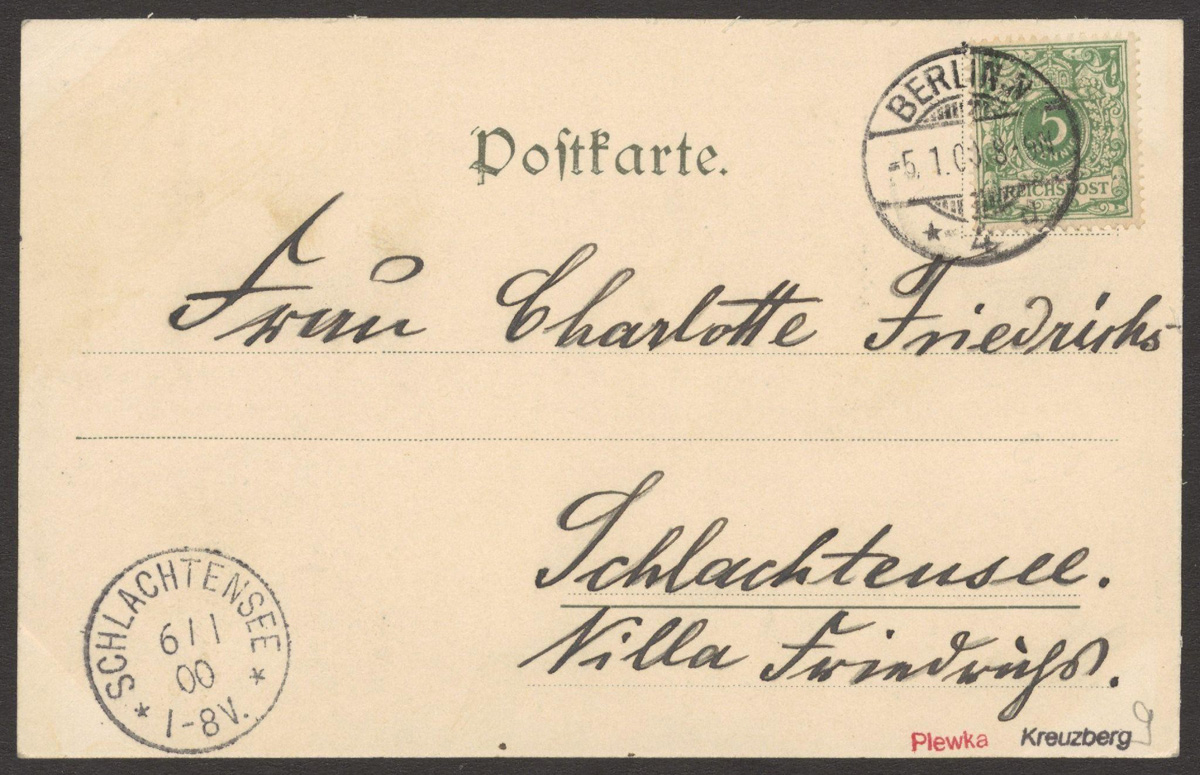

Die Ehefrau von Hans Friedrichs scheint aktiv an der Entstehung der Sammlung beteiligt gewesen zu sein. Sie war nicht nur bei mindestens elf der dokumentierten Ausflüge persönlich anwesend, sondern wurde auch auf einer an Hans Friedrichs gerichteten Karte ausdrücklich mit Grüßen bedacht [2753]. Eine der frühesten Karten der Sammlung, datiert auf den 5. Januar 1900, richtete sich sogar ausschließlich an Charlotte Friedrichs (Abb. 4).

Abb. 4: Ansichtskarte „Ausschank der E. Haase’schen Brauerei”, Belle-Alliance-Straße, verfasst am 05.01.1900, Sammlung Peter Plewka / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Nr. Nr. 2999, Lizenz CC0

Darauf zu sehen sind zwei Innenaufnahmen aus dem Brauerei-Ausschank E. Haase in der Belle-Alliance-Straße. Neben einer Gruppe von Gästen sind auf dem unteren Bild auch mehrere Männer und Frauen bei der Küchenarbeit abgebildet. Der Nachrichtenteil sticht aus den anderen Karten heraus, da er als einziger in Reimform verfasst wurde: „Weil zu naß’ uns wurd’ der Rock, // Gingen wir ins Haase- // bräu u. tranken Bock; // Nur wollt’ ich, du wä- // rest auch in meiner // [Hut], weil dieses Zeug schmeckt dir so gut!“. Der humorvolle und persönliche Ton hebt sich deutlich von den sonst eher nüchternen Beschreibungen ab. Am linken Kartenrand sind zwei Namen vermerkt, die sich jedoch nicht eindeutig entziffern lassen. Da im Text von regennassen Röcken die Rede ist, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um zwei befreundete Verfasserinnen handelte. Die Karte trägt die Überschrift „Für deine Sammlung!“ – ein direkter Hinweis darauf, dass sich die Sammlung nicht nur Hans, sondern auch Charlotte Friedrichs zuordnen lässt.

Eine Auseinandersetzung mit der Rolle von Charlotte Friedrichs trägt dazu bei, das Bild des männlichen, allein agierenden Sammlers zu dezentrieren. Dies korrespondiert mit zeitgenössischen Berichten über den Ansichtskarten-Sammelsport um 1900, an dem Frauen in besonderem Maße beteiligt waren. Das Versenden und Sammeln von Ansichtskarten bot (bürgerlichen) Frauen eine erschwingliche, gemeinschaftliche und sozial anerkannte Freizeitbeschäftigung.[17] Die Sammlung Friedrichs lässt sich nicht als Projekt einer einzelnen Person verstehen. Vielmehr fanden der Besuch des Lokals, die Auswahl der Karte, das Versenden und die Dokumentation des Erlebten in einem konkreten sozialen Kontext statt. Neben den Familienmitgliedern selbst hat auch das weitere soziale Umfeld von Hans und Charlotte Friedrichs seine Spuren in der Kartensammlung hinterlassen.

Das soziale Netzwerk der Familie Friedrichs

Zu Beginn dieses Beitrags ist eine Ansichtskarte (Abb. 1) mit der in roter Farbe gedruckten Aufschrift „Gruss aus den Admiralshallen“ zu sehen, verfasst am Neujahrstag 1901 [0037]. Die Bildseite zeigt die Fotografie eines Gastraums mit bemalten Wänden. An den mit Spitzendecken versehenen Tischen sitzt eine Gruppe von Männern und Frauen. Einer der Männer legt den Arm um einen großen Hund, die anderen stoßen mit erhobenen Gläsern an. Im Hintergrund sind Kellner:innen sowie zwei Musiker auf einer Bühne zu erkennen. Obwohl der handschriftliche Text lediglich mit „Friedrichs“ unterzeichnet ist, macht die Aufnahme deutlich: Besuche in Gaststätten um 1900 waren selten einsame Unternehmungen.

Knapp die Hälfte der Karten – 20 von insgesamt 41 – tragen mehr als eine Unterschrift. Sie wurden also gemeinschaftlich beschrieben und anschließend verschickt. Neben Einzelpersonen lassen sich auch ganze Familien als Begleitung identifizieren, etwa mit den Namen Leopold, Clara, Papa und Frau Liedtke [0314]. Drei Karten wurden von anderen Personen an Hans Friedrichs geschickt. Sie entsprechen streng genommen nicht der zuvor herausgearbeiteten Sammellogik. Zwar handelt es sich auch hier um gastronomische Werbepostkarten, und ein persönlicher Besuch scheint vorausgegangen zu sein. Doch enthalten sie keine Bewertung. Die Nachricht besteht entweder nur aus einer Unterschrift oder überbringt (explizit an Hans sowie Charlotte Friedrichs gerichtete) „beste Grüße aus meiner Mittagstisch-Kneipe“ [2753]. Diese drei untypischen Karten müssen daher einen anderen, persönlichen Wert gehabt haben, der ihre Aufnahme in die Sammlung begründete.

Insgesamt dokumentiert die Sammlung nicht nur den Besuch von Gaststätten, sondern – und dieser Aspekt erscheint ebenso zentral – auch soziale Beziehungen. Einige Namen wurden in Hans Friedrichs’ eigener Handschrift ergänzt; ein Hinweis darauf, dass die genaue Angabe von Begleitpersonen für ihn von Bedeutung war. Die Sammlung diente somit nicht bloß der Erinnerung an bestimmte Orte, sondern zugleich – performativ – der Sichtbarmachung und Bestätigung eines sozialen Netzwerks um die Familie Friedrichs.[18]

In der Regel wurden die Ansichtskarten an die „Villa Friedrichsheim“ am Schlachtensee verschickt. Zehn der überlieferten Karten tragen jedoch neben dem Namen Hans Friedrichs jeweils eine Adresse im heutigen Berliner Bezirk Kreuzberg. Möglicherweise hielt der Sammler sich dort zeitweise auf – etwa nach einem späten Gaststättenbesuch, wenn der Rückweg bis an den Schlachtensee zu weit erschien. Zwischen 1901 und 1903 ließ Friedrichs vier Karten an die Mansteinstraße 8, zur Adresse eines Herrn A. Grosch senden. Das Gebäude befand sich in einem eher bürgerlich geprägten Teil der Tempelhofer Vorstadt (des heutigen Kreuzberg 61), unweit der repräsentativen Bebauung entlang der Potsdamer Straße. Im Jahr 1902 wohnte in der ersten Etage dieses Hauses ein Mann mit dem Namen Adolf Grosch, als dessen Beruf Maler angegeben ist.[19]

Vier weitere Karten adressierte Friedrichs in den Jahren 1902 und 1903 an G. Fitzau in die Schützenstraße 66. Die Wohnung lag im sogenannten Zeitungsviertel, das um 1900 als ein Zentrum der Druck- und Verlagsbranche galt. Neben Mietshäusern mit Werkstätten in den Hinterhöfen hatten sich auch zahlreiche Setzereien und kleinere Druckereien hier angesiedelt.[20] Gustav Fitzau bewohnte die erste und zweite Etage des Hauses. Im Berliner Adressbuch wird er als Lithograf aufgeführt.[21] Fitzau war offenbar nicht nur ein gelegentlicher Gastgeber von Hans Friedrichs, sondern auch ein Begleiter bei dessen Restaurantbesuchen. Seine Unterschrift findet sich auf drei Karten, einmal mit dem Zusatz „Onkel Fitzau“ [4470]. Dass sowohl Adolf Grosch als auch Gustav Fitzau zu einem engeren Umfeld der Familie gehörten, offenbart nicht zuletzt die Tatsache, dass beide Personen als Zeugen der Eheschließung zwischen Charlotte und Hans Friedrichs dienten.[22]

Die dritte Adresse, Zossener Straße 23, gehörte ebenfalls zur Tempelhofer Vorstadt, wies jedoch eine deutlich proletarischere Prägung auf. Die Straße war von Mietskasernen mit engen Innenhöfen, Werkstätten und kleinen Läden geprägt und diente als wichtige Verkehrsachse. Zwei Karten wurden im Jahr 1902 hierher, an Hans Friedrichs „p. Adr. Herrn E. Ihlow“ gesendet. Im Berliner Adressbuch findet sich für diesen Zeitraum jedoch nur ein Eintrag für eine Witwe Charlotte Ihlow, wohnhaft in der dritten Etage.[23] Die Unterschrift „E. Ihlow“ lässt sich zum ersten Mal auf einer Karte aus dem Jahr 1900 nachweisen [3325]. Es handelte sich wohl um Edgar Ihlow, der auch mehrfach als Begleitperson genannt wird. Auf einer der an die Zossener Straße adressierten Karten ist zudem der Spitzname „Baron“ angegeben, der sich an anderer Stelle auch als „Baron Edgar“ wiederfindet.

Die Kartensammlung ist somit nicht bloß eine Dokumentation individueller gastronomischer Erfahrungen. Vielmehr sind die Sammlungsobjekte als Ergebnis sozialer Ereignisse zu verstehen, an denen verschiedene Personen beteiligt waren – sei es als Begleitung bei Ausflügen, als Versender:in von Karten oder als Gastgeber:in vor Ort. Durch Unterschriften und Adressangaben hat das erweiterte soziale Umfeld der Familie Friedrichs seine Spuren in der Sammlung hinterlassen. Aufschlussreich sind die Berufe der Personen, bei denen Hans Friedrichs unterkam, darunter ein Maler und ein Lithograf. Beides sind Tätigkeiten aus einem künstlerisch-bildungsbürgerlichen Bereich. Dieses soziale Umfeld korrespondiert mit den Be- und Abwertungen, die in den Kartentexten immer wieder vorgenommen wurden. Sie ermöglichen nicht zuletzt Rückschlüsse auf das bildungsbürgerliche Selbstverständnis der Sammelnden.

„Bedeutungsvolle“ Orte und soziale Grenzziehung

Die gesammelten Gaststätten-Karten bilden nicht nur eine Mobilität im städtischen Raum ab, sondern auch die Aneignung und Abgrenzung im sozialen Raum. Die Kommentare des Sammlers Friedrichs (und in geringerem Maße auch seiner Begleitpersonen) folgen spezifischen Bewertungskriterien, nach denen Einrichtung, Speisen, Preise, Publikum und gelegentlich auch die jeweilige Lage des Lokals wahrgenommen wurden.

Als negativ bewertet wurde zum Beispiel ein zu geringer Besuch des Lokals, aber auch die „falsche“ Klientel. So wurde auf den Karten etwa beklagt, die Gaststätte sei viel von „sogenannten ‚Pärchen‘ besucht“ [3620] oder „nicht von 1a Publikum“ [3622]. Auffällig ist, dass zweimal der abwertende Begriff „Spießbürger“ [0007, 4121] genutzt wurde, der die anwesenden Gäste als Mitglieder eines „beschränkten Kleinbürgertums“ herabwürdigte.[24] So beschrieb Friedrichs das Klientel der Kneipe „Wollschläger“ in der Adalbertstraße (Abb. 5) mit den Worten: „Nachmittags gegen 4 Uhr garnichts los; ich der einzige Gast. Das Lokal scheint Versammlungsort der hier wohnenden Spießbürger zu sein.“ Der „Wollschläger“ befand sich in der Luisenstadt, im proletarisch geprägten Bezirk SO 36.[25] Während der Weimarer Republik diente das Lokal als Treffpunkt kommunistischer Gruppen und war Teil des „roten Berlins“.[26] Ob es diese Funktion bereits während des Kaiserreichs erfüllte, lässt sich allerdings nicht eindeutig belegen.

Besonders interessant wird das Material, wenn Hans Friedrichs in seinen Kommentaren nicht nur die Lokale selbst, sondern auch deren städtische Verortung mit in seine Bewertung einbezog. So charakterisierte er etwa ein Restaurant in der Admiralstraße 38 als „der dortigen Gegend angemessen“ oder beschrieb ein kleines Theater in der Oranienstraße 24 als einen Ort, „wo aber für Berlin S[üd, Anm. d. V.] verhältnismäßig ganz gute Vorträge gemacht werden“. In beiden Fällen handelte es sich um Lokale in SO 36. Es zeigt sich, dass auch die soziale Verortung auf die Bewertungen der Etablissements Einfluss nahm. Sie lesen sich als bewusste Abgrenzung gegenüber proletarischen Milieus einerseits, aber auch als Distinktionen innerhalb der breiten und diversen Schicht des Bürgertums.

Welches Publikum sich Friedrichs stattdessen vorstellte, lässt sich aus Kommentaren wie keine „Animierkneipe“ oder auch „Feines Künstlerpublikum (Maler) hat hier Stammtisch“ [0351] ableiten. Dem Ideal des Sammlers entsprachen also Lokale mit einem als intellektuell oder künstlerisch wahrgenommenen Publikum. Mindestens zwei seiner Begleitpersonen und Gastgeber während der Restaurantbesuche waren selbst Künstler. Mehrmals werden Orte in den handschriftlichen Kommentaren als „berühmt“ und „bedeutend“ oder im Gegenteil „unbedeutend“ und „gewöhnlich“ bezeichnet. Die Suche nach „bedeutungsvollen“ Orten mit „1a“ Publikum erscheint somit nicht nur als Ausdruck persönlicher Vorlieben. Die Kriterien der „Restaurantkritik“ geben Aufschluss über ein zugrundeliegendes bildungsbürgerliches Selbstverständnis und eine bewusste soziale Abgrenzung innerhalb der zeitgenössischen Stadtgesellschaft.

Die Abbildungen der Sammlung erstrecken sich insgesamt über das gesamte Gebiet des heutigen Kreuzbergs – von der bürgerlich geprägten Umgebung der Tempelhofer Vorstadt nahe des Belle-Alliance-Platzes (heute: Mehringplatz) bis hin zu dicht besiedelten Arbeitervierteln in der Luisenstadt. Obwohl das Gebiet im Kaiserreich eine sozial (und architektonisch) durchmischte Gegend war, stand es dennoch im deutlichen Kontrast zu der Umgebung der Familie Friedrichs. In der „Villa Friedrichsheim“ ging man gemeinsam dem Sammelsport nach. Die Villenkolonie am Schlachtensee im Berliner Südwesten war ein bürgerlich bis großbürgerlich geprägtes Wohnviertel. Damit befand sie sich sowohl geografisch als auch (zum Teil) sozial weit entfernt von den Schauplätzen der gastronomischen Erfahrungen, die in den Ansichtskarten dokumentiert und bewertet wurden.

Abb. 5: Ansichtskarte „G. Wollschläger’s Restaurant“, Adalbertstrasse 21, verfasst am 17.10.1903, Sammlung Peter Plewka / FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Nr. 0007, Lizenz CC0

3. Fazit: Chancen und Grenzen einer Ansichtskartensammlung

Ziel dieses Aufsatzes war es, Einblicke in die umfangreiche und vollständig digitalisierte Sammlung Peter Plewka im FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum zu geben. Zugleich sollte das Potenzial einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit historischen Ansichtskarten verdeutlicht werden, die sowohl die Bild- als auch die Textseite einbezieht. Der Nachrichtenteil ist im Fall der „Sammlung in der Sammlung“ von zentraler Bedeutung. Ohne die handschriftlichen Hinweise „Für die Kartensammlung!“ und die Angabe des Adressaten Hans Friedrichs ließen sich die 41 Karten nicht als zusammenhängender, ursprünglich eigenständiger Bestand erkennen. Für die nähere Betrachtung der Sammlung wurde ein medien- und sozialgeschichtlicher Zugang gewählt. Es konnte aufgezeigt werden, dass die einzelnen Karten gezielt ausgewählt wurden und dass sie der persönlichen Dokumentation sowie Erinnerung dienten. Diese Praktiken sind Ausdruck eines um 1900 weit verbreiteten Sammelsports, der erst durch die massenhafte Nutzung der Ansichtskarte ermöglicht wurde.

Die Sammlung der Familie Friedrichs ist nicht einfach das Produkt eines individuellen Interesses, sondern steht im Kontext eines konkreten sozialen Gefüges, das sich auch in den gesammelten Karten widerspiegelt. Die Unterschriften von Charlotte Friedrichs sowie eine explizit an sie adressierte Karte belegen ihre aktive Mitwirkung. Weitere Namen und Adressangaben verweisen auf Familienmitglieder, Gastgeber und Begleitpersonen. Die dokumentierten Aufenthaltsorte und sozialen Kontakte ermöglichen nicht nur eine Rekonstruktion biografischer Details, sondern tragen auch dazu bei, das Bild des isoliert agierenden (männlichen) Sammlers zu dezentrieren. Die Karten repräsentieren nicht zuletzt den bewertenden Blick einer Familie mit Villa am Schlachtensee auf Restaurants und Cafés auf dem Gebiet des heutigen Kreuzbergs. Damit erzählen die Karten auch ein Stück Stadtgeschichte und geben Aufschluss über die verschiedenen sozialen Brüche und die unterschiedliche Wahrnehmung des städtischen Raums.

Ansichtskarten stellen eine vielversprechende (und oft unterschätzte) Quelle für die Geschichtsschreibung dar.[27] Sie bergen jedoch auch einige Herausforderungen: etwa beim Entziffern der historischen Schriften, bei der genauen Datierung und Verortung der Motive oder auch bei der Rekonstruktion der beteiligten Personen. Hinzu kommt der fragmentarische Charakter der Ansichtskarten: Nur selten sind sie als vollständige Serie überliefert. Ein einzelner Kartentext stellt nur ein Bruchstück einer Kommunikationsbeziehung dar – und lässt sich schwer ohne diesen Zusammenhang entziffern. Auch von der Sammlung Friedrichs sind lediglich 41 Karten überliefert. Es spricht vieles dafür, dass es sich dabei nur um einen Teil einer ursprünglich weitaus umfangreicheren Zusammenstellung handelt.

Eine Auswahl der Karten, jene mit Kreuzberg-Bezug, wurde von Peter Plewka in seine eigene Sammlung übernommen. Durch den Charakter einer „Sammlung in der Sammlung“ ergeben sich bestimmte Erkenntnisgrenzen: So lassen sich keine klaren Aussagen über den gesamten Entstehungszeitraum der Sammlung Friedrichs treffen. Die letzte Karte im Bestand [3800] wurde im Oktober 1904 verfasst und trägt neben dem Datum nur noch die Unterschrift von Hans Friedrichs, ohne den typischen Hinweis „Für die Kartensammlung!“. Ob sich hier das Ende der Sammeltätigkeit anbahnt oder nur eine Veränderung in der Gestaltung der Sammelobjekte andeutet, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Wahrscheinlich existierten weitere Karten mit Motiven aus anderen Berliner Bezirken oder auch aus ganz anderen Regionen, die an die Villa am Schlachtensee geschickt wurden. Vielleicht liegen sie heute noch verborgen in privaten Alben, auf Dachböden oder sind an Flohmarktständen zu finden – und könnten zum Gegenstand zukünftiger Forschung werden.

Nachtrag: Die Sammlung Peter Plewka – Ein Digitalisierungsprojekt

Im Rahmen des 2024 durchgeführten Digitalisierungsprojekts „Die Sammlung Peter Plewka – Kreuzberg vor 1945 in historischen Ansichtskarten“[28] wurden die insgesamt 5610 Ansichtskarten aus dem Nachlass Peter Plewkas digitalisiert, erfasst und über museum-digital öffentlich zugänglich gemacht. Ziel des Projekts war es, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Bestand zu ermöglichen. Die begleitende Ausstellung „Aus der Zeit – Eine Kreuzberger Postkartensammlung 1890-1945“ präsentierte in den Räumen des FHXB Museums sieben thematisch kuratierte Stationen, die auf Grundlage der Kartenmotive unterschiedliche historische Themen sichtbar machten, darunter zum Beispiel die Novemberrevolution, Frauengeschichte sowie koloniale Spuren in Kreuzberg. Die inhaltliche Ausarbeitung erfolgte durch bzw. in Kooperation mit eingeladenen Expert:innen.

Parallel dazu entwickelten Studierende der Public History an der Freien Universität Berlin in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) eigene thematische Zugänge zu dem Material. Ihre Beiträge, die unter anderem Queerness in der Weimarer Republik sowie Alltag im Nationalsozialismus beleuchten, sind auf der begleitenden Projektwebsite dokumentiert.[29] Ein abschließender Bericht der Studierenden über die Seminarergebnisse erschien im Februar 2025 auf dem Visual History-Blog.[30]

Das Projekt entschloss sich bewusst, auch die häufig übersehenen Nachrichtenseiten zugänglich zu machen. Erste Transkriptionen der in Kurrent und Sütterlin verfassten Handschriften wurden im Rahmen einer paläografischen Übung an der Humboldt-Universität zu Berlin erarbeitet.[31] Mit diesem erweiterten Zugang erschließt sich der Bestand nicht nur als visuelles, sondern auch als schriftkulturelles Zeugnis des Alltagslebens auf dem Gebiet des heutigen Kreuzbergs zwischen 1890 und 1945.

[1] Der Bezirk Kreuzberg entstand 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz und erhielt 1921 seinen Namen nach dem Kreuzberg mit dem dortigen Nationaldenkmal. Wir haben uns für die Bezeichnung „Kreuzberger Sammlung“ entschieden, auch wenn die älteren Ansichtskarten vor der Umbenennung entstanden sind.

[2] Vgl. Jana König/Sonja Lindhauer, Postkarten-Sammeln in Vergangenheit und Gegenwart, in: Aus der Zeit. Eine Kreuzberger Postkartensammlung, Berlin 2024, https://sammlung-plewka.friedrichshain-kreuzberg-museum.de/ueber-das-projekt/postkarten-sammeln-in-vergangenheit-und-gegenwart/ [15.08.2025].

[3] Peter Plewka begann Mitte der 1950er Jahre als Jugendlicher mit dem Sammeln von Materialien über Kreuzberg und setzte diese Tätigkeit bis zu seinem Tod im Jahr 2022 fort. Über einen Zeitraum von fast 70 Jahren trug er eine umfassende und vielfältige Sammlung zusammen, die neben den Ansichtskarten auch Dokumente zur Kreuzberger Firmengeschichte, Stadtpläne, Publikationen, Objekte mit Kreuzberg-Bezug sowie eigene Fotografien seiner Nachbarschaft umfasst.

[4] An der Erfassung beteiligt waren neben den Autorinnen Georg Fischer, Joël Lorenz, Miriam Machein, Tobias Morawski und Viviane Tecklenburg. Unterstützung erhielt das Team zudem durch die Praktikant:innen Nicolas Mandolini, Elisa Rosenthal, Felix Schuler, Elif Türeli.

[5] Bei dieser und den folgenden Angaben in eckigen Klammern handelt es sich um die Inventarnummern der jeweiligen Karten.

[6] Vgl. Anna Spiesberger, Postkarten, in: Südwestdeutsche Archivalienkunde, 13.06.2017, https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/bilder/postkarten [15.08.2025].

[7] Vgl. Eva Tropper im Interview mit Marietta Schwarz: Die Geschichte der Postkarte. Die SMS des 19. Jahrhunderts, in: Deutschlandfunk Kultur, 16.06.2018, www.deutschlandfunkkultur.de/die-geschichte-der-postkarte-die-sms-des-19-jahrhunderts-100.html [15.08.2025].

[8] Auf einer Karte im Plewka-Bestand zum Beispiel mit den Worten „viel Grüße send ich und rufe: Hoch unser Sammelsport“ kommentiert [3094]. Vgl. Felix Axster, Koloniales Spektakel in 9 x 14. Bildpostkarten im Deutschen Kaiserreich, Bielefeld 2014, S. 173ff.; Michael Mente, Ansichtskarten sind Ansichtssache – Bilder, Grüsse und Metadaten. Über den Wert topografischer Ansichtskarten in Archivbeständen und Einsichten in Fragen ihrer archivischen Erschliessung, Chur 2016, S. 39.

[9] Gut sichtbar zum Beispiel auf der Ansichtskarte Nr. 2998. Der Text auf der Adressseite wurde mit Bleistift verfasst, während die Beschreibung auf der Bildseite mit Tinte nachgezogen wurde. Auf einer anderen, nicht von Friedrichs verfassten Karte im Plewka-Bestand wird berichtet, dass Schreibmaterial auch direkt im Lokal ausgeliehen wurde: „Entschuldige das schlechte Bleistift // es gehört dem Kellner // ist 3 cm lang“ [3682].

[10] Das Wohnhaus existiert heute nicht mehr und es lassen sich keine historischen Abbildungen ermitteln. Adresse: Sophienstraße 3, heute Kaiserstuhlstraße Nr. 32; vgl. Henning Schröder/Hans H. Lembke, Schlachtensee-West. Häuser und Bewohner der Villenkolonie, Berlin 2010, S. 90. Für den Recherche-Hinweis danken wir Sonja Lindhauer.

[11] Vgl. Schröder/Lembke, Schlachtensee-West, S. 20.

[12] Siehe zum Beispiel: Berliner Adressbuch, Ausgabe 1901, S. 294.

[13] Vgl. Landesarchiv Berlin, Heirats-Nebenregister, Standesamt IV B, 1895, Bd. 1, Nr. 371, sowie Heirats-Nebenregister, Standesamt Zehlendorf Kreis Teltow, 1904, Nr. 57.

[14] Einer der Söhne ertrank im Alter von 18 Jahren als Schiffsjunge und Unteroffizier im Kieler Hafen; der andere fiel mit 19 Jahren bei der Schlacht am Yserkanal, vgl. Landesarchiv Berlin, Sterbe-Register, Standesamt Zehlendorf, 1910, Nr. 10; Sterbe-Register, Standesamt Schöneberg, 1915, Bd. 1, Nr. 74. Ein drittes Kind starb im Juli 1896 bereits bei der Geburt, vgl. Standesamt Schöneberg, Sterbe-Register, 1896, Nr. 579.

[15] Vgl. Schröder/Lembke, Schlachtensee-West, S. 29, 90.

[16] Vgl. Landesarchiv Berlin, Sterbe-Nebenregister, Standesamt Berlin-Nikolassee, 1926-1930, Nr. 54.

[17] Vgl. Eva Tropper, Erfahrung von Raum. Geschichte des privaten Ansichtskarten-Sammelns, in: Wien Museum Magazin, 08.09.2023, https://magazin.wienmuseum.at/geschichte-des-privaten-ansichtskarten-sammelns [15.08.2025]; Felix Axster, Koloniales Spektakel, S. 186f.

[18] Zum Thema Kartensammlung und soziale Netzwerke siehe: Eva Tropper, Praktiken im Postkartenalbum. Spuren sozialer Netzwerke, biografische Narration und Wissensorganisation, in: Bernd Stiegler/Kathrin Yacavone (Hg.), Norm und Form. Fotoalben im 19. Jahrhundert: Fotogeschichte 41 (2021), H. 161, S. 43-56.

[19] Vgl. Berliner Adressbuch, Ausgabe 1902, S. 511.

[20] Vgl. Walter E. Keller, Vom Zeitungsviertel zum Medienquartier. Berliner Spurensuche zwischen Leipziger Straße und Mehringplatz, Treuchtlinge 2003, S. 8f.

[21] Vgl. Berliner Adressbuch, Ausgabe 1902, S. 381.

[22] Vgl. Landesarchiv Berlin, Heirats-Nebenregister, Standesamt IV B, 1895, Bd. 1, Nr. 371 sowie Heirats-Nebenregister, Standesamt Zehlendorf Kreis Teltow, 1904, Nr. 57.

[23] Vgl. Berliner Adressbuch, Ausgabe 1900, S. 691; Ausgabe 1902, S. 728.

[24] Vgl. Eintrag „Spießbürger“, in: Meyers Großes Konversationslexikon, 6. Auflage, 1905-1909, https://www.woerterbuchnetz.de/Meyers?lemid=S12582 [15.08.2025].

[25] SO 36 bezeichnete ab 1862 den südöstlichen Postbezirk der Luisenstadt, ein Gebiet, das heute Teil von Kreuzberg ist.

[26] Vgl. Johannes Fülberth/Jana König/Fabian Kunow, Kommunistisches Arbeiter:innenmilieu in Kreuzberg, in: Aus der Zeit. Eine Kreuzberger Postkartensammlung, Berlin 2024. Die analogen Ausstellungsstationen werden nach Ausstellungsende im Herbst 2025 auf der Projektwebsite verfügbar sein: https://sammlung-plewka.friedrichshain-kreuzberg-museum.de/ [15.08.2025].

[27] Vgl. Sandra Ferguson, „A Murmur of Small Voices“: On the Picture Postcard in Academic Research, in: Archivaria 60 (2005), S. 167-184, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12520/13654 [15.08.2025].

[28] Das Projekt wurde im Förderprogramm „Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin“ durch das Land Berlin finanziert und vom Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) koordiniert. Einen Einblick in das Gesamtprojekt bietet der von Jana König verfasste Abschlussbericht: https://www.digis-berlin.de/wp-content/uploads/2025/04/Projektabschlussbericht_2024_FHXB.pdf [15.08.2025].

[29] Die einzelnen Beiträge finden sich auf der Website des Projekts: https://sammlung-plewka.friedrichshain-kreuzberg-museum.de/ [15.08.2025].

[30] Christina Helwig/Alexander Elspaß/Maximilian Gärtner/Marina Kochedyshkina/Janika Stolt, „Ansichtskarten ausstellen. Einblick in die Sammlung Peter Plewka im FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum“, https://visual-history.de/2025/02/25/elspass-gaertner-helwig-kochedyshkina-stolt-ansichtskarten-ausstellen [15.08.2025].

[31] Der von Teresa Schenk geleitete Kurs „Kreuzberger Ansichten vor 1945: Praxiskurs Paläografie“ fand im Wintersemester 2024/25 an der Humboldt-Universität zu Berlin statt.

Aus der Zeit – Eine Kreuzberger Postkartensammlung, 1890-1945

FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum

Adalbertstraße 95A, 10999 Berlin-Kreuzberg

Geöffnet bis 14. September 2025: Di.-Do. 12:00-18:00 Uhr, Fr.-So. 10:00-20:00 Uhr

https://www.fhxb-museum.de/news-detail/aus-der-zeit-eine-kreuzberger-postkartensammlung [15.08.2025]

Online-Ausstellung

Aus der Zeit – Eine Kreuzberger Postkartensammlung, 1890-1945

https://sammlung-plewka.friedrichshain-kreuzberg-museum.de/ [15.08.2025]

Zitation

Jana König und Teresa Schenk, Grüße aus dem „Stammlokal der Spießbürger.“ Eine Kreuzberger Ansichtskartensammlung um 1900 zwischen Medien- und Sozialgeschichte, in: Visual History, 08.09.2025, https://visual-history.de/2025/09/08/koenig-schenk-gruesse-aus-dem-stammlokal-der-spiessbuerger/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2947

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de