Roma und Sinti darstellen

Fotografische Konstruktionen in Zeitungen und Zeitschriften der Zwischenkriegszeit 1918-1939/40

Die Geschichte der fotografischen Darstellungen von Rom:nja und Sinti:ze ist geprägt von der extremen gesellschaftlichen Ungleichheit zwischen jenen, die als Porträtierte vor der Kamera standen, und jenen, die den Fotoapparat bedienten und die Bilder für die Medien aufbereiteten. Besonders deutlich wird diese Hierarchie des Sehens dann, wenn man bedenkt, dass bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die überwiegende Mehrheit der Fotografien von Rom:nja und Sinti:ze von Fotograf:innen aufgenommen wurden, die nicht der Gruppe der Porträtierten angehörten. Diese Strategien der sozialen und visuellen Hierarchisierung setzten sich auch im Bereich der Bildverarbeitung sowie im Publikations- und Rezeptionsprozess der Bilder fort. Die öffentliche Darstellung und die öffentliche Wahrnehmung von Rom:nja und Sinti:ze ist daher in hohem Maße durch Klischeebilder, Projektionen und Zuschreibungen geprägt. Das Medium der Fotografie spielt in diesen Inszenierungen eine zentrale Rolle.

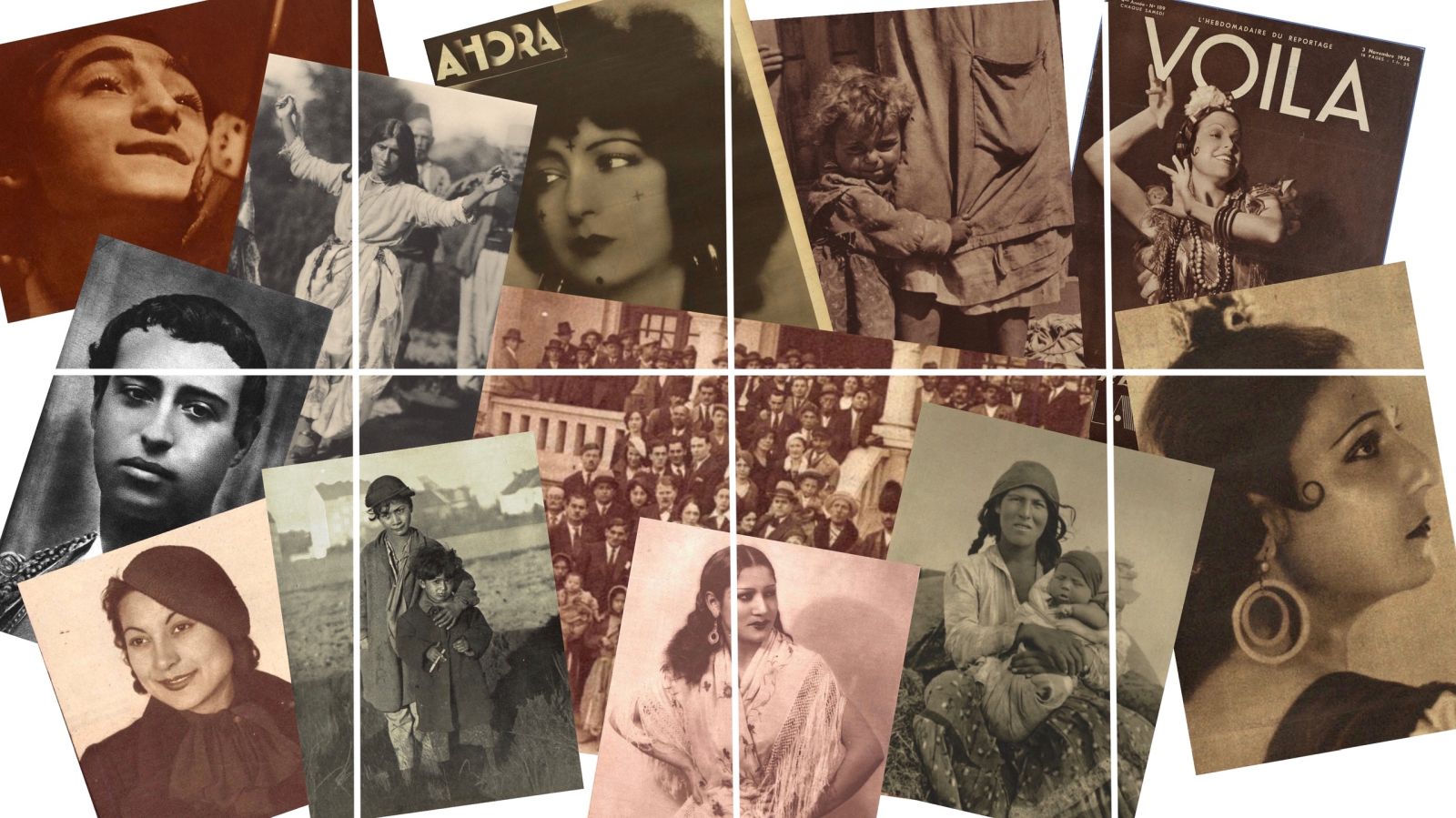

Teaser des Forschungsprojekts „Roma und Sinti darstellen“. Quelle: Sammlung Anton Holzer

Fotografien der Minderheit sind schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts überliefert. Aber erst nach 1900 und vor allem in der Zwischenkriegszeit erreichten die in illustrierten Zeitungen und Zeitschriften gedruckten Fotografien ein Massenpublikum. Die Zwischenkriegszeit steht im Fokus des Forschungsprojekts, weil die fotografische Darstellung der Minderheit in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg in der Öffentlichkeit einen enormen Aufschwung nahm. In praktisch allen europäischen Ländern veröffentlichten illustrierte Zeitungen und Zeitschriften in der Zwischenkriegszeit zahlreiche fotografische Bildberichte und Reportagen zum Thema. Das enorme Interesse hat unter anderem mit den tiefgreifenden sozialen Umbrüchen und politischen Krisen zu tun, die damals in vielen europäischen Ländern zu spüren waren. Dazu gehören die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die viele Länder nach 1929 hart traf, die steigende Arbeitslosigkeit und der Aufstieg populistischer, revanchistischer und rassistischer Parteien und Bewegungen in einer Reihe von Ländern. Gemeinsam ist vielen Bildberichten, dass sie implizit oder explizit dazu beitrugen, die imaginären Außengrenzen einer verunsicherten Gesellschaft abzustecken und abzusichern. Rom:nja und Sinti:ze wurden häufig als die gesellschaftlich „Anderen“ visuell ausgegrenzt und einem angeblich davon bedrohten kollektiven „Wir“ gegenübergestellt.

Eva Besnyö, Junge mit Cello, Ungarn 1931 ©. Quelle: Sammlung Anton Holzer

Parallel zu den zahlenmäßig häufig verwendeten stereotypen Bildentwürfen in den Mainstream-Medien entstanden im Zuge der zivilen Emanzipationsbewegungen der Minderheit in einigen Ländern Südosteuropas auch Roma-eigene Zeitschriften, die andere, selbstbewusstere Bilder der Minderheit entwarfen, die im Projekt ebenfalls untersucht und mit den Mainstream-Inszenierungen in Verbindung gesetzt werden sollen. Untersucht wird unter anderem, ob und inwiefern sich die stereotypen und hierarchischen Repräsentationen von den Selbstdarstellungen der Minderheit unterscheiden. Gab es Möglichkeiten, den hegemonialen und hierarchischen Bildern alternative Darstellungsformen entgegenzusetzen?

Die spanische Flamenco-Tänzerin Carmen Amaya, Crónica, 4.8.1935 ©. Quelle: Sammlung Anton Holzer

Der Fokus der Analyse liegt zeitlich gesehen vor der systematischen Verfolgung, Entrechtung und Vernichtung der Roma-Gemeinschaften durch den Nationalsozialismus und andere diktatorische und autoritäre Regimes. Die Jahre der Verfolgung in der NS-Zeit haben die Geschichte der Minderheit im 20. Jahrhundert entscheidend geprägt. Aber erstaunlicherweise haben diese leidvollen Erfahrungen die vorherrschenden Nachkriegs-Images der Rom:nja und Sinti:ze in der Öffentlichkeit nach 1945 weit weniger geprägt als vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Denn die Gewalttaten an der Minderheit wurden erst relativ spät öffentlich anerkannt und die Geschichte der Verfolgung erst mit großer Verspätung und oft nur halbherzig historisch aufgearbeitet. Möglicherweise ist das mit ein Grund dafür, dass in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Fotobüchern, Zeitschriften und auch im Film in großem Maße Bildmuster recycelt wurden, die in den 1920er und 30er Jahren massenwirksam in der illustrierten Presse verbreitet worden waren.

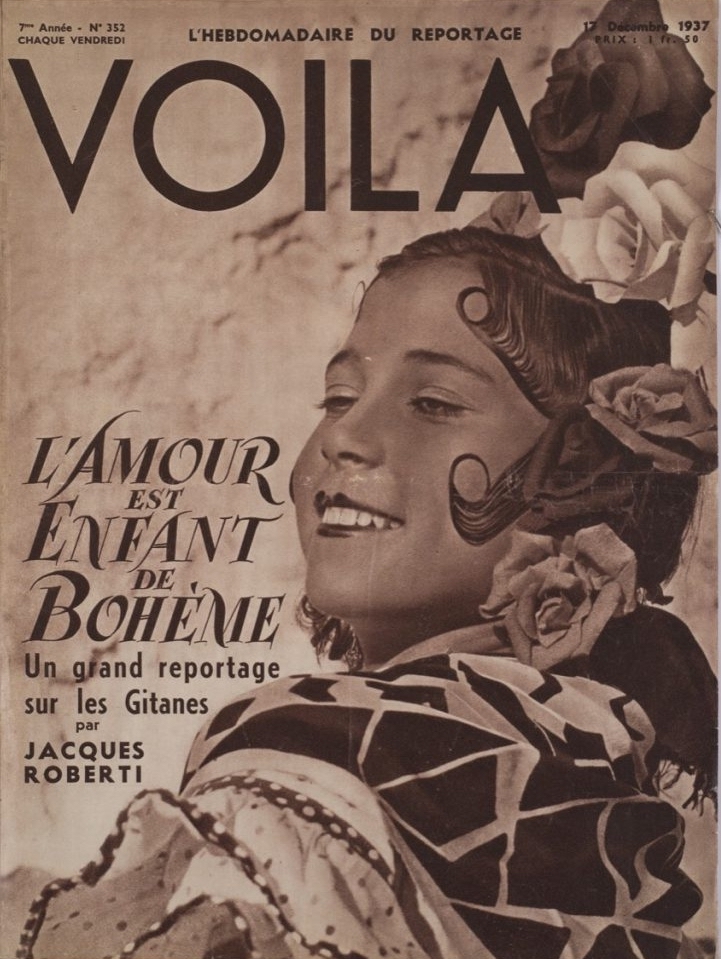

Voilà. Hebdomadaire du reportage, 17.12.1937 ©. Quelle: Sammlung Anton Holzer

Das untersuchte Bildmaterial ist aber auch noch aus einem anderen Grund bedeutsam: In manchen Fällen stellen die Fotografien, die in der Zwischenkriegszeit in Zeitungen und Magazinen veröffentlicht wurden, zeitlich gesehen die ersten fotografischen Dokumente dar, die an manchen Orten von Rom:nja und Sinti:ze überliefert sind. Diese Bilder können, obschon meist von außen und häufig unter einem stereotypisierenden Blickwinkel aufgenommen, neu und kritisch interpretiert, möglicherweise als Bausteine für eine neue familiäre und kollektive Erinnerungskultur innerhalb und außerhalb der Minderheit dienen.

Das Forschungsprojekt des Fotohistorikers Anton Holzer untersucht am Beispiel der illustrierten Presse, wie die größte Minderheit im Europa in Fotografien inszeniert wurde. Das Projekt wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF unterstützt und am Institut für europäische Ethnologie der Universität Wien durchgeführt.

Kontakt und weitere Informationen: anton.holzer@univie.ac.at

Zitation

Anton Holzer, Roma und Sinti darstellen. Fotografische Konstruktionen in Zeitungen und Zeitschriften der Zwischenkriegszeit 1918-1939/40, in: Visual History, 11.11.2025, https://visual-history.de/project/holzer-roma-und-sinti-darstellen/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2994

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel:

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de