Von „wertvoller Blockadebrecherarbeit“ zum Wunsch, „mit Gewehr und Kamera dienen zu dürfen“

Notizen zur Verschränkung von professioneller und amateurhafter Fotografie im Zweiten Weltkrieg

In einer Notiz von Joseph Goebbels findet sich der Hinweis auf eine Sentenz des Reichspresseleiters Max Amann, dass die Zeitschrift „Signal“ „wertvolle Blockadebrecherarbeit gegen den frühen beherrschenden antideutschen Zeitschrifteneinfluß in Europa geleistet“ habe – und das bereits im April 1940.[1] Der Einfluss dieser Zeitschrift auf die offizielle Kriegspropaganda vieler Staaten kann kaum überschätzt werden. Denn im Vergleich selbst zu großen Magazinen wie „Life“, „Picture Post“ oder auch „USSR im Bau“ war „Signal“ einfach ein grafisch wie vom Bildmaterial her gut gemachtes Blatt, gerade in jenem vorsprachlichen Jargon der Designer, die zu jener Zeit für das Machen von Zeitschriften verantwortlich waren.[2] Noch in den 1980er Jahren bekannte der Bildjournalist Robert Lebeck, in „Signal“ mehr gute Bilder gesehen zu haben als in „Life“ oder „Paris Match“ zur selben Zeit.[3]

Zum Zeitpunkt des Amann’schen Zitats erschienen aber auch schon im besetzten Paris die ersten Hefte, Privatdrucke und Bildbände von Amateurfotografien deutscher Offiziere, die nachgerade zu einer Flut von Veröffentlichungen und einem noch größeren Reservoir von überlieferten Fotografien führten, das bis in heutige Auktionen hinein schwappt.[4] Das waren selbstverständlich nicht die Bilder, die der Skisport-Lehrer und Fotograf Stefan Kruckenhauser 1942 meinte, als er in einem Text der Fachzeitschrift „Das Atelier des Photographen“ seine Randbemerkungen eines Leicamannes herausgab, die im Übrigen nahezu ausschließlich technische Hinweise für Landschaftsbilder enthielten: Er habe nur „[…] einen Wunsch: sobald auch ich im grauen Rock stecke […], mit Gewehr und Leica dienen zu dürfen […].“[5]

Diese Zitate markieren den publizistischen Kontext der Fotografie, der sich vor allem in einer Organisationsgeschichte der NS-Fotografie abbilden lässt, wobei zudem die Fotografie im Zweiten Weltkrieg auch nur ein Teil des Ganzen ist. Bei einer solchen Konzentration des historischen Blicks wird mehrheitlich das jeweils Zeitgenössische angesehen, während die heutige Rezeption sich bereits auf eine breite Überlieferung stützen kann, die sich schon in einer dritten Generation des Betrachtens wiederfindet. Gerade im Kontext einer Rezeptionsanalyse formen Bilder selbst einen zweiten Diskurs, auf den hier nur verwiesen werden kann; gelegentlich vermitteln reproduzierte Bilder etwas Anderes als die quellenkritischen Aussagen parallel dazu.

Um eine – im Untertitel gegebene – These von der unauflösbaren Verschränkung professioneller und amateurhafter Fotografie im Zweiten Weltkrieg fundieren zu können, ist zunächst ein wenig die Geschichte der Propaganda zu thematisieren, insbesondere mit den Ergebnissen einer breiten Visualisierung des Ersten Weltkriegs zur Illustration reaktionärer Mythen – wie der sogenannten Dolchstoßlegende – in den 1920er Jahren. Danach sollen ein paar Notizen die Übergänge zwischen Amateur-, Handwerks- und bildjournalistischer Fotografie in den 1930er Jahren erhellen, um schließlich die mehr mediale als ästhetische Modernität der eigentlichen Kriegspropaganda-Fotografie vorführen zu können, und zwar sowohl anhand ihrer Distributionsformen als in ikonografischer wie ästhetischer Hinsicht, auch in Bezug auf farbige und schwarzweiße Fotografie.

Die drei wichtigsten Grundlagenwerke zur Propaganda in den 1920er Jahren, die auch allesamt von Joseph Goebbels rezipiert wurden, sind in ihrer Argumentation ähnlich ikonoklastisch wie die zwölf Bücher des spätrömischen Quintilian, der die Verwendung von Bildern vor Gericht nur bei außerordentlich dummen Richtern und Geschworenen empfahl.[6] Allein Hans Domizlaff konnte – auch ganz praktisch mit seinem Œuvre zwischen Theatermalerei und Logo-Entwicklung – eine optische Dimension in die Propagandatheorie einbringen.[7] Sein überaus großer Erfolg als Stratege für den Zigarettenkonzern Reemtsma[8] mag für Goebbels ebenfalls ein Anlass zur Einrichtung eines Propagandaministeriums gewesen sein, das sich mindestens teilweise mit visuellen Programmen – darunter dann auch die Fotografie – beschäftigen sollte.

Die eher geringe Wertschätzung der Fotografie in diesem Bereich spiegelt sich nicht nur in der Berufung eines 23-jährigen, vollkommen unbedeutenden und absolut unqualifizierten SA-Mannes namens Heiner Kurzbein wider, sondern auch in der alsbaldigen Gründung einer reichseigenen PR-Agentur, dem Deutschen Propaganda-Atelier – später nach seinem Leiter gar Pay Carstensen Institut benannt –, die alle wichtigen Aufgaben der Propaganda vor allem in enger Kooperation mit der vom Bauhäusler Herbert Bayer geleiteten Werbeagentur dorland regelte.[9]

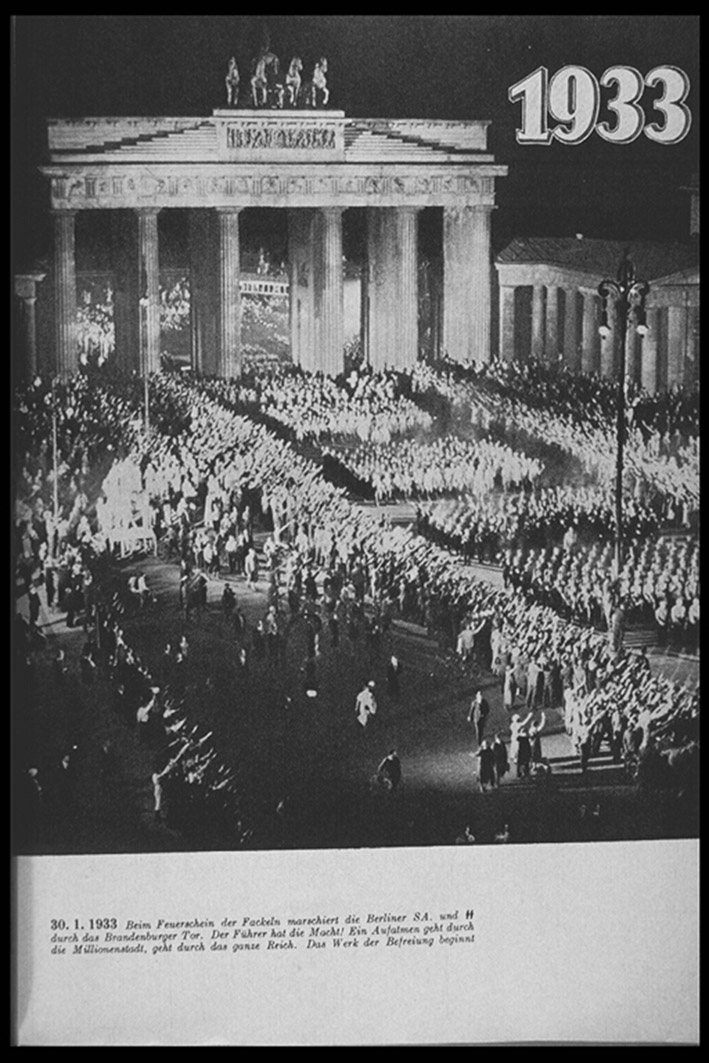

Diese Propaganda sollte nicht mit den Inszenierungen des politischen Lebens verwechselt werden – der „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933 ist schlicht die Retour eines feudalen Rituals. Allerdings war die visuelle Ausbeute dieses Ereignisses so mittelmäßig, dass für spätere Inszenierungen, wie etwa die Beerdigung des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg im August 1934, Vorkehrungen getroffen wurden, dass der bereits auf internationaler Agentur-Ebene agierende Bildjournalist Alfred Eisenstaedt mit einem besonderen Platz auf der Pressetribüne ausgestattet wurde. Mediale Inszenierungen waren andernorts nötig, wo man keine brauchbaren Bilder von realen Ereignissen hatte, etwa vom angeblichen Fackelzug zu Ehren des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler am 30. Januar 1933: Was da stattgefunden hatte, war wohl kaum der Rede und des Bildes wert, also wurde die spätere Film-Inszenierung eines solchen Fackelzugs auf der Straße Unter den Linden kurzerhand zum Realbild erklärt – und der Film einfach nicht mehr öffentlich gezeigt.[10]

Filmstandsfoto „SA-Mann Brandt“, Re-Inszenierung des Fackelzugs für Hitler, Juni 1933, aus: Baldur von Schirach (Hg.), Das Reich Adolf Hitlers, Wien 1940, unpag.

Wesentlich erscheint hier eine mediale Grenzziehung, die im Diskurs zur Differenz von privater und öffentlicher Fotografie während der NS-Zeit oft zu kurz kommt: In einer Debatte der Reichsfilmkammer gesteht deren Vizepräsident Hans Weidemann 1936 zwar der Fotografie zu, „als Vorgang“ gelegentlich „auch künstlerisch sein“ zu können, gibt aber in allen Ergebnissen der Filmkunst den Vorrang.[11] Da mögen die sicher wesentlich größeren Produktions-Anstrengungen und -Kosten eine Rolle spielen, die ein amateurhaftes Tun, das in irgendeiner Weise als staatlich bedeutsam angesehen werden könnte, verhindert haben; da mag auch ein wenig Theaterdonner in derlei Bemerkungen enthalten sein, denn eine Dokumentarfilm-Theorie (mindestens eine solche, die man so bezeichnen könnte) hat es im NS-Staat nicht gegeben.

Die Fotografie hatte sich jedoch schon vor der Machtübernahme des NS-Regimes grundlegend verändert: Sie war gerade in den Jahren der Weltwirtschaftskrise zu einem billigen Medium geworden, schwamm in dieser Eigenschaft auf den Wellen der personalisierenden Medien Radio und Telefon mit und hatte in dieser Hinsicht schon eine Korrektur in der habituellen Nutzung vorgenommen: Das Fotografieren war zur alltäglichen Erinnerungs-Übung geworden. Ob dies nun an der billigen Agfa-Box festzumachen ist, wie es Joachim Krausse getan hat,[12] oder ob es an den Bemühungen der kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiterfotografie-Bewegungen gelegen haben mag,[13] sei dahingestellt.

Auszugehen jedenfalls ist nun davon, dass für die Masse der Amateure der Akt des Fotografierens in dieser Zeit wichtiger geworden ist als das fertige Produkt Bild. Dem Primat dieses Bild-Akts – der als solcher in der Fototheorie erst ein halbes Jahrhundert später thematisiert werden sollte, hier also eher vorbewusst initiiert worden ist[14] – ordnet sich der appellative Teil der fotografischen Propaganda unmittelbar unter und definiert so das Verhältnis von professioneller und privater Fotografie als Aktionstheorie analog zur Linguistik neu. Das Fotografieren ist vom lokutionären Akt „Ich stelle für mich fest, was da ist“ zum perlokutionären Akt „Ich stelle mit meinem Bild fest, dass das, was da ist, von Bedeutung für mich und andere ist“ geworden.[15]

Um mit dieser Äußerung nicht missverstanden zu werden: Selbstverständlich werden die privaten Aufnahmen entwickelt und vergrößert, in Alben geklebt und fein säuberlich für künftige Generationen geordnet – doch haben sie durch die Verbilligung des Machens und ihr ubiquitäres Existieren als Bilder in Tausenden Kisten und Schubladen die Qualität einer bürgerlichen, ehemals feudalen Selbstvergewisserung verloren und sind vornehmlich Gedächtnisstützen zur Wiedererkenntnis gelebter Existenz. Das gilt für alle Menschen im Staat gleichermaßen, von den eher apolitischen Privatalben über die rassistischen Geschlechter-Alben, die HJ- und BDM-Angehörige anlegen sollten, bis zu den Alben von Widerstands-Angehörigen, die ihr eigenes Überleben dokumentieren.

Hinzu kommt, dass gerade im billigen und preiswerten Segment der Amateur- (oder Knipser-)Fotografie die Ausarbeitung der Bilder von Labors in Drogerien und Fotogeschäften unternommen werden sollte, deren „verständnisvolle Mitarbeiter“ schon einmal die unbrauchbaren, d.h. dem Verständnis des „Dritten Reichs“ zuwiderlaufenden Bilder, vorab aussortierten.[16] Umgekehrt war das Betreiben einer persönlichen Dunkelkammer ohne Angehörigkeit zu einem Fotoclub o.Ä. für manche Ortspolizisten bereits ein Akt nahe an der Spionage – so wurde es gern in Interviews erzählt und hat sich als mythische Erzählung zäh erhalten.

Die handwerkliche Fotografie wurde streng geregelt und in ihrer Ausführung bis in Details hinein durch zahlreiche Ordnungen fixiert. So war August Sander nach der Verhaftung seines Sohns Erich und aufgrund diverser anderer Probleme, die nichts mit seiner fotografischen Arbeit zu tun hatten, in seinem, die Familie finanzierenden Atelier vollständig auf die Passbild-Zuteilungen des Kölner Innungsobermeisters Lindemann angewiesen, der ihm u.a. ein Kontingent sogenannter ausreisewilliger Juden zuschustern konnte.[17] Die Bildjournalisten waren ebenfalls, wie bekannt, zwangsreglementiert und von daher unter konstanter Überwachung aller möglichen Über- und Unter-Organisationen, selbst wenn es kaum einheitliche Zensurregelungen gab.

Die größten Verlierer in diesem medialen Wettrennen um die Aufmerksamkeit von Staat und Bürgern waren die Amateurfotografen und ihre Vereine. Mit ihren kunstfotografischen Ideen und ihrer Fixierung auf das schöne Bild konnten sie lediglich zu Vorbild-Lieferanten für fotografische Möglichkeiten der Bildgestaltung werden. Sie waren sich – wie in den vier Jahrzehnten zuvor – auch noch allzu lange einer vermeintlichen Unterstützung aus Industrie und Fachpublizistik sicher. Doch selbst die bröckelte so stark, dass einer ihrer Protagonisten, Alexander Niklitschek, 1936 in einem Jahrbuch unter dem Titel „Was wir verloren haben“ zu Recht das Verschwinden der alten Amateurfotografie konstatieren musste, letztlich zugunsten der Knipserei und nicht zugunsten des Neuen Sehens, wie im Text vorausgesetzt wird.[18]

Aber selbst da, wo „engagierte“ Amateure noch gepflegt wurden, nämlich in den industriell geprägten Fachzeitschriften (eigentlich durchwegs, wie bis heute, weitgehend Annoncenblätter), wurden moderne Bildformen, wie sie aus der Grafik, der Werbung und vor allem dem Film in die Fotografie übernommen worden waren, als fundamental fotografische Sehweisen vorausgesetzt. Diese Modernität war von der bildjournalistischen Arbeit insbesondere der späten 1920er und frühen 1930er Jahre abgeleitet und floss nahtlos in die Kriegspropaganda ein.

Beispielhaft lässt sich aber auch hier wieder das Primat des Films ableiten: Walter Frentz war zunächst Kameramann bei Leni Riefenstahl und dann als solcher an den persönlichen Stab des Reichskanzlers abkommandiert. In Interviews legte er immer größten Wert darauf, seine farbigen Fotografien als Amateur neben seiner anderen Arbeit erledigt zu haben, was allein deshalb nicht stimmen kann, weil er seine Hitler-Bilder allesamt für den sagenhaften Preis von 300 RM pro Stück von Hermann Harz im Format 30 x 40 cm als Duxochromien produzieren ließ und gelegentlich auch ausstellte.[19] Auch Hugo Jaeger war bereits früh Filmstandfotograf gewesen, seine professionellen Bilder aus dem Hitler’schen und Kriegs-Alltag sind von Szenerien geprägt, wie sie im Dokumentarfilm üblich waren.[20]

Das Primat des Films wurde in den Zeitschriften der Zeit, von den Amateur-Fotozeitschriften genauso wie vom Propagandablatt „Signal“, nie verleugnet. Doch zeigt sich hier bereits eine Verschiebung in die Handlungsanweisung zum Fotografieren hinein: Auf einer Doppelseite in „Signal“ mit dem Feature zu einem „Wochenschau“-Bericht wird klar auf die Personalisierung des Kriegs im filmischen Handeln verwiesen, hier also auf die Person Adolf Hitler, während die Fotografie – wie immer wieder, auch von Goebbels selbst, gefordert wurde – sich mit dem nahen Geschehen um den kämpfenden Soldaten herum befassen sollte und obendrein zum wichtigsten Kommunikationsmittel zwischen Front und Heimat erklärt wurde.

„Die deutsche Wochenschau berichtet:“, Signal, 1941

„Die deutsche Wochenschau berichtet:“, Signal, 1941

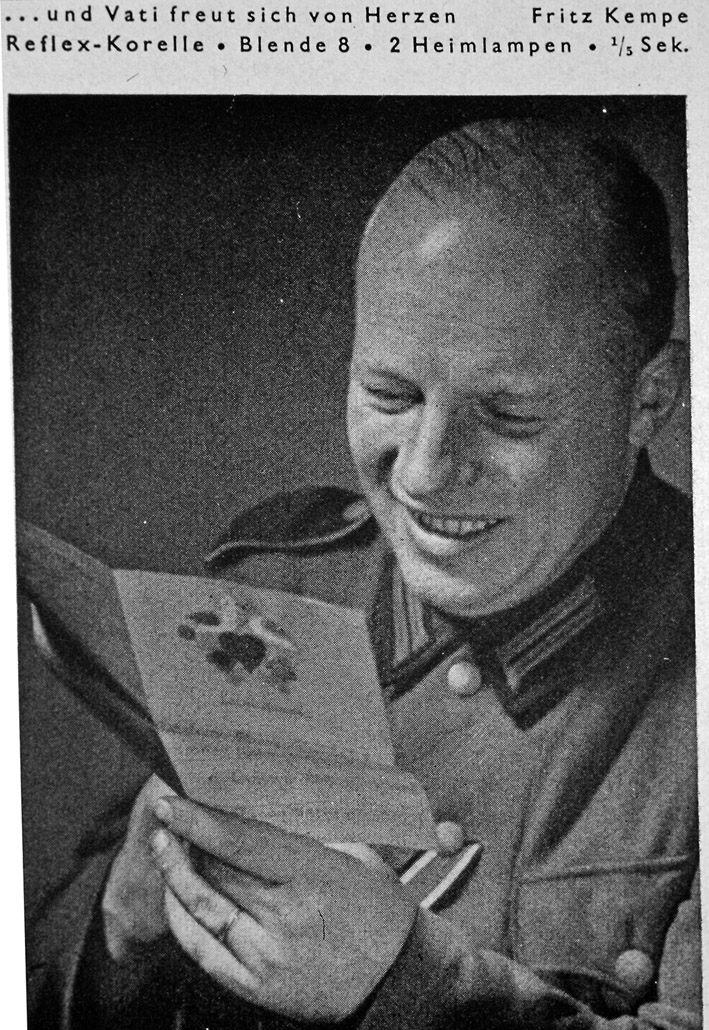

Entsprechend sind die Anregungen in den Zeitschriften für Amateure – die teilweise kostenlos verteilt wurden, auch wenn sie einen Kaufpreis auf dem Deckblatt trugen – und in den Wochenend-Ausgaben der großen Illustrierten in erster Linie darauf ausgerichtet, den Schein einer guten Verbindung zwischen den Familien und Soldaten aufrecht zu erhalten.[21]

Fritz Kempe, Foto-Beobachter 11 (1941), Heft 12, S. 219

Diese mediale und moderne Verbindungsaufgabe – sie war im Ersten Weltkrieg vor allem durch Feldpostkarten geleistet worden und formal wie ikonografisch vollkommen anders gelagert – sollte im Zweiten Weltkrieg von Frauen erledigt werden. Ab Herbst 1937, mit dem Beginn der propagandistischen wie aktiven Vorbereitung für den kommenden Krieg, finden sich verstärkt Texte und Hinweise auf die weibliche Sensibilität als gute Voraussetzung für fotografischen Erfolg – und das in einem Beruf, in dem ohnehin schon ein großer Teil Frauen arbeitete. Ziel war es, mit den „weiblichen“ Bildern als Szenen und Inszenierungen die Kommunikation aufrechtzuerhalten: Alle Mitglieder einer Familie sind auf den Bildern zu vereinen, alle sollen möglichst gut genährt und gesund aussehen – alles sollte also jenen Frieden ausstrahlen, den die Regierung soeben erst aufgekündigt hatte. Fotografie war somit nach einem Diktum von Wolfram Wette ein Teil „der schwierigen Überredung des deutschen Volkes zum Kriege“, musste also immer wieder auf die Werte des guten Lebens verweisen; und dafür schienen Fotografinnen geeigneter als Männer.[22]

„Gefr. Kurt Wörner, Fotoversuch für Vati!“, Foto-Beobachter 12 (1942), Heft 9, S. 132-133

„Gefr. Kurt Wörner, Fotoversuch für Vati!“, Foto-Beobachter 12 (1942), Heft 9, S. 132-133

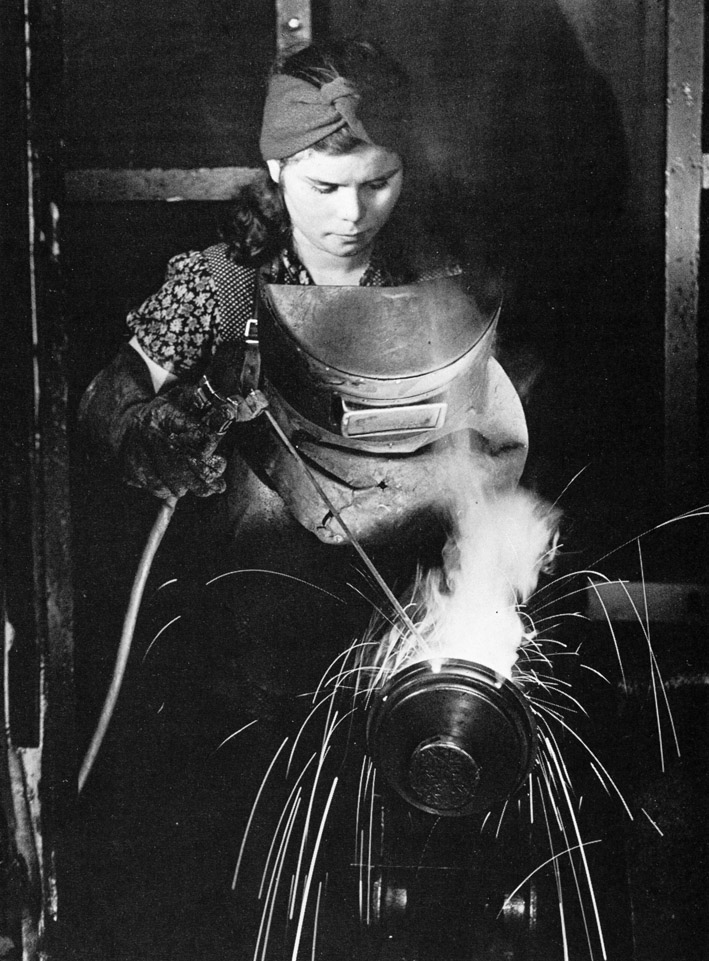

Diese Entwicklung kulminiert propagandistisch in einem Spielfilm des Jahres 1942, in dem es Hilde Krahl mit allerlei Mühe schafft, vom Gewinn eines Amateurfotowettbewerbs zur allseits geachteten Bildjournalistin aufzusteigen, die sich aber – ganz frauengemäß und im Film als Friedensvorfreude passend – auf Sportereignisse konzentriert und damit aus der Politik heraushält.[23] Frauen wie Ruth Hallensleben, die schon kurz vor dem Krieg mit Industriefotografie begonnen hatten und nun von einem unterirdischen Werk zum nächsten fuhren, kamen in einem solchen Film selbstredend nicht vor. Hallenslebens Bildwelten sind einerseits stark vom – weltweiten (wie Susan Sontag richtig bemerkt hat[24]) – Heroismus der Industriefotografie beeinflusst, haben sich aber auch eine Ereignisstruktur im Sehen erhalten, die den Anlass des Bildermachens selbst wieder thematisiert.

Ruth Hallensleben, Betriebsreportage Granatenbau Rheinstahl, Haus Meer, 1941, aus: Rolf Sachsse: Eine deutsche Fotografin, in: Kah Jagals/Ursula Peters (Hg.), Ruth Hallensleben. Frauenarbeit in der Industrie. Fotografien aus den Jahren 1938-1967, Berlin 1985, S. 74-79

Die meisten Berufsfotografinnen waren jedoch mit Bildern beschäftigt, die ihren Weg in die Fotogeschichte noch suchen müssen: Zum einen übernahmen sie die Aufgaben der Männer in den Fotoateliers – Anna Sander hatte in Augusts Atelier in der Dürener Straße zu Köln ohnehin die meisten Passbilder angefertigt, wie aus dem Briefwechsel der beiden zu entnehmen ist[25] – und produzierten Ausweisdokumente, Reproduktionen von dokumentarischen Papieren und Kinderbilder ohne Ende, um den Anschein eines alltäglichen Lebens im Krieg aufrecht erhalten zu können. Auch ist von gelegentlichen Versuchen berichtet worden, wo brave Fotohandwerkerinnen von ebenso braven Soldatenfrauen Pin-ups produzierten – noch habe ich allerdings keines dieser Bilder gesehen, und offiziell propagiert wurde es auch nicht.[26]

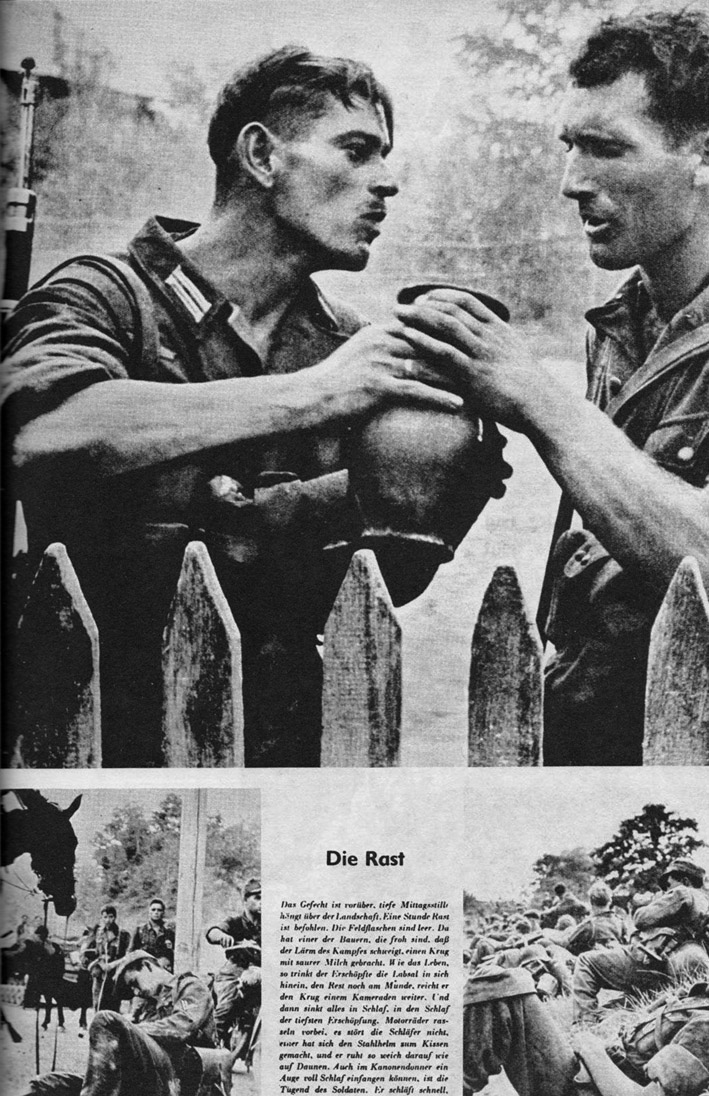

Das schöne Bild als solches war im Krieg überhaupt nicht gefragt. Goebbels spottete einmal über „die einsame Kanone unter dem Lindenbaum“, die er keinesfalls als Ergebnis der Propagandakompanien sehen wollte.[27] Auch ihm war klar, dass direkt inmitten von Kampfhandlungen kaum zu fotografieren war. Also musste der propagandistische Effekt über die Harmlosigkeit des Augenblicks, über die Nähe zum Kameraden, über die fröhliche Zeit zwischen den Kämpfen genauso erreicht werden wie über den klassischen Heroismus des soldatischen Kämpfers. Zunächst wird dies über die simplen Formen männlichen Zusammenseins umgesetzt, wie sie im Wandervogel, in der Pfadfinderei, in den Schilderungen der Romantik idealisiert wurden.

Der ehemals kommunistische Grafiker und Arbeiterfotograf Hans Windisch ergeht sich in ellenlangen Elogen über den Mut der PK-Fotografen, und wie viel mehr diese doch täten als alle, die in der Heimat verweilten. Er hatte gut reden, denn er war schon über fünfzig und damit vom Soldatentum befreit,[28] während aus Berichten einfacher Soldaten (hier ist der Vater des Autors als Exempel einbezogen) hervorgeht, dass es Situationen gab, in denen man direkt zum Fotografieren genötigt wurde. Den Farbfilm bekam Gerhard Sachsse übrigens als Filmvorführer in einem Offizierskasino mehr oder minder kostenlos, war demnach direkt in die propagandistische Basisarbeit eingebunden. Für andere Soldaten waren die Preise weit unterhalb der Gestehungskosten angesiedelt. Es mag typisch sein, dass von diesem Soldaten kein einziges Kriegsbild aufzufinden ist, das nicht als Farbdia ausgeführt wurde.

Neben der Männerfreundschaft – die ja bei Regenten wie Wladimir Putin bis heute die persönliche Propaganda trägt – sollte der Humor für menschliche Nähe, also für den Widerschein des Privaten im kriegerischen Geschehen sorgen. Mit fröhlichen, unaktuellen Bildern wurden die Amateure unter den Soldaten angeregt, es den offiziellen PK-Fotografen gleichzutun. Auch aus diesem Grund wurde ihnen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs untersagt, ihre Bilder mit eigenem Namen zu publizieren. Die Honorare von PK-Veröffentlichungen sollten einem Goebbels-Stiftungsfonds zugestellt werden, aus dem Witwen von gefallenen PK-Fotografen Zuwendungen erhalten sollten: Anträge sind überliefert, Zahlungen nicht.

Ein Problem hatten die Propaganda-Strategen im Ministerium und im Oberkommando der Wehrmacht jedoch gravierend unterschätzt: Ab etwa 1942 machte sich ein eklatanter Mangel an Fotoapparaten bemerkbar. 1937 war beispielsweise die Kameraherstellung beim IG-Farben-Ableger Agfa eingestellt worden, da dort nun statt Kameraverschlüssen Bombenzünder produziert wurden; ähnlich erging es vielen anderen Firmen.[29] Selbst die drei professionellen Kamera-Linien Robot, Leica, Contax und ihre Hersteller hatten ernsthafte Probleme in der Beschaffung von feinmechanischem Material. Ab 1942 wurde der private Kamera-Verkauf ganz verboten, wie man den Anzeigen der Kamerahersteller in Amateur- und Fachzeitschriften entnehmen konnte.

Die persönliche Nähe und die nur indirekt sichtbaren Kampfhandlungen wie Rauchwolken am Horizont, brennende Reste vor Ort, hier und da herumliegende Leichen wie im patriotischen Film, die aus propagandistischer Perspektive total langweilig und ineffizient waren, führten dazu, dass mindestens in kleinen Bildgeschichten eigene Narrative von körperlicher Härte und individuellem Überlebenskampf entwickelt wurden – eine Domäne des professionellen Bildjournalismus übrigens, die auch bei heutigen Wettbewerben wie dem World Press Photo Award sichtbar ist. Also wurden selbst vollkommen desaströse Rückzugsgefechte wie jenes der deutschen Truppen aus der Sowjetunion im Herbst 1942 von Zeitschriften wie „Signal“ und Fotografen wie Hilmar Pabel – der sich zuvor ja schon durch diverse rassistische Bildserien hervorgetan hatte – noch zum großartigen 50-km-Marsch der Soldaten hochgejubelt, bei dem allein Kameradschaft zählte und sonst nichts.

„Die Chronik der 50 km, Signal-Berichter Hilmar Pabel begleitet einen 50km-Marsch“, Signal 1942, Heft Nr. 21 vom 1. November 1942, S. 11-18

Interessant in diesem Kontext ist ein Bild, das Pabel in mehreren Büchern und unzähligen Vorträgen zum Symbol seines Widerstands gegen die Nazis erhoben hatte:[30] Angeblich habe er diese Aufnahme unter Lebensgefahr von den anderen getrennt, um sie nach dem Krieg als Bild des Desolaten präsentieren zu können. Abgesehen davon, dass sie bequem mit den anderen Bildern hätte publiziert werden können, wissen wir aus den Prozessakten von Libertas Schultze-Boysen, die im zentralen PK-Labor in Berlin arbeitete, dass eine solche Behauptung vollkommen aus der Luft gegriffen war: Alle PK-Fotografen hatten immer vollen Zugriff auf ihre Bilder, zu allen Zeiten.

Klares Kennzeichen professioneller, journalistischer wie dokumentierender Fotografie im Zweiten Weltkrieg ist die von Susan Sontag hinreichend beschriebene Heroisierung des Sehens, wie sie sich in unzähligen Porträts und Epiphanien widerspiegelt – sie gilt allerdings eigentlich für alle kriegführenden Parteien.[31] Der einzige Unterschied zwischen Deutschland und dem Rest der Welt mag in dieser Hinsicht sein, dass neben dem italienischen Faschisten-Chef Mussolini kein anderer, auch kein faschistischer Diktator, sich so in Bildern feiern ließ wie Adolf Hitler und seine Equipage; ob nun Albert Speer mit „Signal“-Sonderheften schon einmal vorsorglich seine Anwartschaft auf Hitlers Nachfolge anmelden wollte, oder ob er nur schlicht schon damals so eitel war wie in seiner Autobiografie und den Interviews nach seiner Entlassung, sei an dieser Stelle einmal dahingestellt.

PK: Speer prüft Waffen und fährt Panzer durchs Wasser, Signal, September 1944

PK: Speer prüft Waffen und fährt Panzer durchs Wasser, Signal, September 1944

Der auch von Autoren wie Friedrich Kittler als so bedeutsam dargestellte industrielle Komplex des Zweiten Weltkriegs[32] hat sich – selbstverständlich – vorab auf professioneller Ebene gespiegelt, und das einmal mehr in allen kriegführenden Ländern nahezu gleich: Die Produktion geheimer Wunderwaffen hat allein in caravaggieskem Chiaroscuro stattzufinden, in Thüringen wie in Kalifornien. Sicher sind die sorgsam für einen Speer-Besuch ausgesuchten KZ-Insassen, die Walter Frentz in Mittelbau-Dora aufnahm, weit stärker vom Tod bedroht gewesen als die junge Frau in Kalifornien; dem Bild sind die wahren Narrative im dunklen Hintergrund aber nicht anzusehen.

Soweit sich die private Fotografie in Zeitschriften für Amateure widerspiegelt – die damit die Legitimation ihrer Existenz zu erhalten suchten und deren Herausgeber nach dem Krieg bequem behaupten konnten, ihre Blätter wären vom Staat eingestellt worden[33] –, ist die Technik-Begeisterung neben dem Pfadfinder-Gruppenbewusstsein eine wesentliche Klammer des dargestellten Bildgeschehens gewesen. Sie hat sonst unbekannten Bildautoren zu einer Reihe von Publikationen verholfen. Ebenso wichtig ist mindestens in der ersten Kriegshälfte der ununterbrochene Hinweis auf die große Kommunikations- und Hilfsbereitschaft deutscher Soldaten in besetzten Gebieten: aus heutiger Sicht fast ein Hinweis in der Art des „Feuer“ rufenden Brandstifters.

Die häufigen Aufrufe, derartige Bilder bei der Redaktion abzuliefern, hatten jedoch wenig Erfolg: Bilder dieser Art sind nahezu immer von professionellen PK-Fotografen aufgenommen worden, etwa von Max Ehlert, der nach dem Krieg einer der wichtigsten Bildlieferanten des „Spiegel“ wurde. Diese Fotografen hatten ein klares Selbstverständnis zwischen fotografischer Technik und narrativem Auftrag. Ab 1939 wurde für sie und ihren Nachwuchs ein bildjournalistischer Ausbildungskurs eingerichtet, der mit dem zeitungswissenschaftlichen Institut der Universität Berlin entwickelt worden war, zu jener Zeit das modernste Ausbildungs-Curriculum weltweit – nur hat es im Krieg nicht mehr zu einer Professionalisierung der Bildproduktion geführt, aber einige der wichtigsten Nachkriegsfotografen geprägt wie etwa Robert Häusser.[34]

Ohnehin war es mit dem Bildauftrag schnell vorbei, wenn es wirklich um Leben und Tod ging. Deutlich sichtbar wird das in den Fotografien von Ghettos, wo die zuvor geforderte Unmittelbarkeit des fotografischen Aktes in den Horror der vorgefundenen Szenarien umschlägt – nur das erklärt für mich, wieso Steven Spielberg für seinen Film Schindler’s List Szenen aus Cusians und Knoblochs Bericht über das Warschauer Ghetto übernehmen konnte.[35] Umgekehrt musste Goebbels nach dem „Signal“-Bericht über den Aufstand im Warschauer Ghetto noch eine Anweisung in der täglichen Reichspressekonferenz ausgeben lassen: Es dürfe keine Bilder mehr vom Warschauer Aufstand geben, weil man ja wisse, dass Revolutionäre keine schlechten Menschen seien und dadurch andere zur Nachahmung angeregt werden könnten.[36]

Erstaunlich mag dagegen die Tatsache sein, dass gerade im internationalen Auktionsmarkt für Fotografie in den letzten Jahren zahlreiche Alben privater Fotografie aus Ghettos und besetzten Gebieten auftauchen, die dem propagandistischen Credo des mit der Kamera-Dabei-Seins deutlicher folgen als alle professionelle Fotografie, unabhängig von der jeweiligen technischen wie ästhetischen Qualität der Bilder. Also mögen die zwölf Jahre NS-Propaganda doch einige Wirkung für Vor- und Frühformen der Facebook- und Selfie-Fotografie gehabt haben, die auch und gerade den schändlichen Umgang mit anderen Menschen einschließt: in der Bildproduktion wie in der meist ungesteuerten Bilddistribution.

Deutlich wird dies durch einen anderen Blickwinkel, den 2013 eine Ausstellung im Pariser Mémorial de la Shoah im Fokus hatte:[37] Gibt es eine Sicht der Opfer? Und was bedeutet die wenigstens partielle Teilhabe an einer propagandistisch nutzbaren Technik wie der Fotografie in diesem Kontext? Sind die Bilder der Opfer von den Opfern – die sich vielleicht gar nicht so sahen, sondern als Strategen eines Überlebens in extremen Umgebungen – als fotografische Akte überhaupt noch privat? Und dann für alle gefragt: Gibt es im Kontext eines solchen Kriegs mit solchen Genoziden und Gräueln überhaupt noch eine private Fotografie jenseits des banalen Aktes, die Kamera mit sich zu führen und im entscheidenden Augenblick hochzureißen? Ist das Dienen mit der Kamera, gleich ob professionell oder neben der Tötungsarbeit des Soldaten, tatsächlich nur noch eine eigene Entscheidung? Derartige Fragen zu beantworten, geht wohl über die Betrachtung und historische Bearbeitung der Bilder selbst weit hinaus.

[1] Willi A. Boelcke (Hg.), Kriegspropaganda 1939-1941: Geheime Ministerkonferenzen im Reichspropagandaministerium, Stuttgart 1966, S. 321.

[2] Rolf Sachsse, Ideologische Inszenierungen. Fotografische Propaganda-Bücher von Staat, Partei und Militär, in: Manfred Heiting/Roland Jaeger (Hg.), Autopsie 1. Deutschsprachige Fotobücher 1918 bis 1945, Bd. 1, Göttingen 2012, S. 492-496.

[3] Bodo von Dewitz, Fotos, Titel, Doppelseiten – Gespräch mit dem Sammler und Fotojournalisten Robert Lebeck, in: ders. (Hg.), Kiosk. Eine Geschichte der Fotoreportage 1839-1973 (Ausst.-Kat. Agfa Foto-Historama, Köln/Altonaer Museum in Hamburg), Göttingen 2001, S. 14.

[4] Hans Michael Koetzle/Detlev Pusch (Hg.), Eyes on Paris. Paris im Fotobuch von 1890 bis heute 1973 (Ausst.-Kat. Haus der Photographie, Deichtorhallen Hamburg), München 2011, S. 132-147.

[5] Rolf Sachsse, Die Erziehung zum Wegsehen. Fotografie im NS-Staat, Dresden 2003, S. 353, Dok. 8.68.

[6] Edward Bernays, Propaganda, New York 1928; Walter Lippmann, Public Opinion, New York 1922; Hans Domizlaff, Propagandamittel der Staatsidee, Altona-Othmarschen 1931; Marcus Fabius Quintilianus, Ausbildung des Redners, Zwölf Bücher, hg. u. übersetzt von Helmut Rahn, Darmstadt 1995, S. 90.

[7] Gerhard Voigt, Goebbels als Markentechniker, in: Wolfgang Fritz Haug (Hg.),Warenästhetik. Beiträge zur Diskussion, Weiterentwicklung und Vermittlung ihrer Kritik, Frankfurt a.M. 1975, S. 231-260.

[8] Dirk Schindelbeck, Strategien zwischen Kunst und Kommerz. Die Geschichte des Markenartikels seit 1850, in: Jörg Meißner (Hg.), Strategien der Werbekunst 1850-1933 (Ausst.-Kat. DHM Berlin), Berlin 2004, S. 68-77, hier S. 76f.

[9] Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung/Patrick Rössler (Hg.), Herbert Bayer: Die Berliner Jahre – Werbegrafik 1928-1938, Berlin 2014, S. 64-80.

[10] Uwe Schriefer, „SA-Mann Brand“: Die Präsentation der „NS-Bewegung“ von unten, in: Martin Loiperdinger (Hg.), Märtyrerlegenden im NS-Film, Opladen 1991, S.77-108.

[11] Sachsse, Erziehung, S. 238, Dok. 1.3.

[12] Joachim Krausse, Volksempfänger. Zur Kulturgeschichte der Monopolware, in: Dieter Ruckhaberle/Joachim Krausse (Hg.), Kunst und Medien (Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Berlin), Berlin 1984, S. 11f.

[13] Wolfgang Hesse, Das Auge des Arbeiters. Arbeiterfotografie und Kunst um 1930 (Ausst.-Katalog Zwickau u.a.), Leipzig 2014.

[14] Philippe Dubois, Der fotografische Akt; acte photographique. Versuch über ein theoretisches Dispositiv, hg. u. mit einem Vorwort von Herta Wolf, Amsterdam 1998.

[15] John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (How to do Things with Words), Stuttgart 2014 [zuerst 1962].

[16] Sachsse, Erziehung, S. 140.

[17] Rolf Sachsse, „Überleben wir?“ Die Geschichte eines nie gedruckten Bildbandes und seines Fotografen Paulus Belling, in: Bonner Geschichtsblätter Band 49/50 (1999/2000), Bonn 2001, S. 615-648.

[18] Alexander Niklitschek, Was wir verloren haben, in: Bruno Schultz (Hg.), Das Deutsche Lichtbild. Jahresschau 1936, Berlin, 9. Jg. 1935, S. T27-T42.

[19] Walter Frentz, Lebensnahe Zeitporträts, in: Joachim Grassmann/Walter Rahts (Hg.), Film und Farbe. Vorträge, gehalten auf der gemeinsamen Jahrestagung „Film und Farbe“ der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft, Berlin 1943, S. 90-92.

[20] Rolf Sachsse, Die Kolorierung der Zeitgeschichte. Der Zweite Weltkrieg in neuen Medienfarben, in: Horst Bredekamp/Mathias Bruhn/Gabriele Werner (Hg.), Bildwelten des Wissens, Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik 4,1 (2006): Farbstrategien, S. 53-60.

[21] Siehe dazu auch: Vera Marstaller, Stillstand der Körper im Krieg. Von den Pflichten des Heroischen und dem Reiz des Alltags in der illustrierten Massenpresse des Nationalsozialismus (1939-1945), in: Visual History, 22.07.2019, https://www.visual-history.de/project/stillstand-der-koerper-im-krieg/.

[22] Wolfram Wette, Die schwierige Überredung zum Krieg: zur psychologischen Mobilmachung der deutschen Bevölkerung 1933-1939, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 32-33/1989, S. 3-17.

[23] Rolf Sachsse, Im Schatten der Männer – Deutsche Fotografinnen 1940 bis 1950, in: Petra Rösgen (Hg.), frauenobjektiv. Fotografinnen 1940 bis 1950 (Ausst.-Katalog Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bonn), Köln 2001, S. 12-25, hier S. 13-15.

[24] Susan Sontag, Über Photographie, München 1978, S. 84-110.

[25] Rolf Sachsse, August Sander in Viersen, in: Verein für Heimatpflege e.V. Viersen, Arbeitskreis für Stadtgeschichtliche Publikationen (Hg.), Viersen, Beiträge zu einer Stadt; 15, Viersen 1989, S. 14-17.

[26] Interview des Autors mit Ria und Hermann Claasen, Köln, 14. Juni 1983.

[27] Sachsse, Erziehung, S. 341, Dok. 8.3.

[28] Sachsse, Erziehung, S. 353, Dok. 8.65.

[29] Albert Röhr, Chronik des Camera-Werkes München der Agfa-Gevaert AG, München 1976, S. 30-31.

[30] Reinhold Mißelbeck (Hg.), Deutsche Lichtbildner. Wegbereiter der zeitgenössischen Photographie (Ausst.-Kat. Museum Ludwig Köln), Köln 1987, S. 140-141.

[31] Sontag, Über Photographie, S. 84-110.

[32] Friedrich A. Kittler, Signal-Rausch-Abstand, in: Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.), Materialität der Kommunikation, Frankfurt a.M. 1988, S. 342-359.

[33] Rolf Sachsse, Verleger und Autoren. Ein Briefwechsel, in: Fotogeschichte 8 (1988), H. 28, S. 55-60.

[34] Sachsse, Erziehung, S. 179.

[35] Ulrich Keller (Hg.), Fotografien aus dem Warschauer Getto. Das Foto-Taschenbuch 9: Fotografien von Albert Cusian und Erhard Josef Knobloch (Warschauer Getto) und Zermin (Getto von Lodz), Berlin 1987.

[36] Sachsse, Erziehung S. 364, Dok. 8.107.

[37] Jacques Fredj (Hg.), Regards sur les ghettos. Scenes from the Ghetto, Paris 2013.

Dieser Artikel ist Teil des Themendossiers: Propagandafotografie, hg. von Jens Jäger

Zitation

Rolf Sachsse, Von „wertvoller Blockadebrecherarbeit“ zum Wunsch, „mit Gewehr und Kamera dienen zu dürfen“. Notizen zur Verschränkung von professioneller und amateurhafter Fotografie im Zweiten Weltkrieg, in: Visual History, 22.02.2020, https://www.visual-history.de/2020/02/22/von-wertvoller-blockadebrecherarbeit-zum-wunsch-mit-gewehr-und-kamera-dienen-zu-duerfen/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1728

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright (c) 2020 Clio-online e.V. und Autor*in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online Projekts „Visual-History“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber*in vorliegt.

Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>