Der „Stern“ und die Fotografie

NS-Kontinuität im (Bild-)Journalismus nach 1945?

Die älteste deutsche Bildillustrierte „Stern“[1] beging im August 2023 ihr 75-jähriges Bestehen. Das Verlagshaus feierte das Jubiläum in einer Sonderausgabe mit je einem doppelseitigen Foto für jedes Jahr.[2] Hier wiederholte sich ein Muster, das schon die Jubiläumshefte von 1988, 1998 und 2018 erkennen ließen: Der „Stern“ wurde in der Geschichte seiner Anfangsjahre ein weiteres Mal in ein von den Schatten der nationalsozialistischen Vergangenheit befreites, weltoffenes Licht gerückt. Die Originalhefte ab 1948 geben jedoch eine sehr viel differenziertere Auskunft über Brüche und Kontinuitäten in der Magazingeschichte. Um die Geschichte des „Stern“ wissenschaftlich aufzuarbeiten, hat das Verlagshaus Bertelsmann bereits ein Jahr vor dem Jubiläum das Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ) beauftragt.[3]

In diesem Text soll, zwangsläufig ausschnitthaft, anhand verschiedener Beispiele aus dem Bildjournalismus eine quellengestützte Analyse der Illustrierten „Stern“, der behandelten Themen und gezeigten Fotografien aus der ersten Dekade ihres Erscheinens von 1948 bis 1959 erfolgen. Hierbei werden sowohl die personellen Kontinuitäten und ersten Umbrüche im generationellen Wechsel von Redakteuren und Fotografen[4] als auch inhaltliche Bezüge der verwendeten Fotografien zum NS-Staat betrachtet. In Einzelfällen werden auch Vergleiche zu Konkurrenzblättern hinzugezogen, um zu einem abgewogenen Urteil in der Frage nach Ausnahme oder Regel hinsichtlich einer personellen und inhaltlichen NS-Kontinuität im bundesrepublikanischen (Bild-)Journalismus der 1950er Jahre zu kommen.[5]

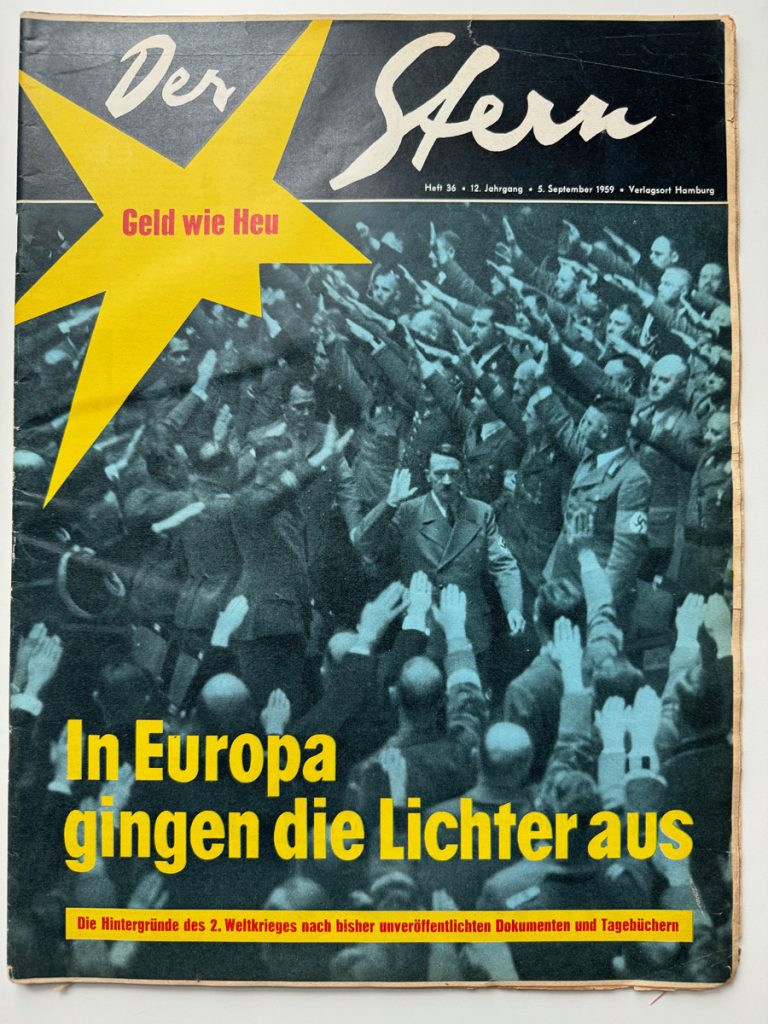

Titel: „In Europa gingen die Lichter aus“ (Fotos: u.a. Presse Illustrationen Heinrich Hoffmann),

in Stern, Nr. 36, 05.09.1959 ©

Erst zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten „Stern“-Ausgabe vom August 1948

wagte sich die Zeitschrift an die kritische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Im

November 1958 nahm Henri Nannen im Vorwort zu einem Bildbericht über den Prozess gegen

den ehemaligen Gauleiter Erich Koch erstmalig Stellung zu den Verbrechen am jüdischen Volk.

In der Artikelserie „In Europa gingen die Lichter aus“ vom Oktober 1959 kam der Fotograf und

Redakteur Joe Heydecker im „Stern“ zu Wort. Heydecker war selbst im Krieg als Fotolaborant

einer Propagandakompanie zugeordnet und wurde über seine heimlichen Aufnahmen aus dem

Warschauer Ghetto und als Berichterstatter der Nürnberger Prozesse zu einem anerkannten

Regimegegner und Publizisten.

Bisherige Studien: in keiner Hinsicht eine Ausnahme?

„Von Beginn an stand er für die Kraft der Fotografie.“ So charakterisieren die Verantwortlichen des „Stern“ heute seinen Markenkern.[6] In zurückliegenden wissenschaftlichen Abhandlungen wurde zunächst ausschließlich der Textjournalismus des Blattes untersucht. Sowohl die frühe empirische Studie des Soziologen Horst Holzer[7] als auch die Inhaltsanalyse des Psychologen Otto Walter Haseloff,[8] die sprachsoziologische Studie von Michael Schornstheimer[9] und die qualitative und quantitative Analyse des Kulturanthropologen Alexander von der Borch-Nitzling[10] behandelten aber nicht den Bildteil des „Stern“.

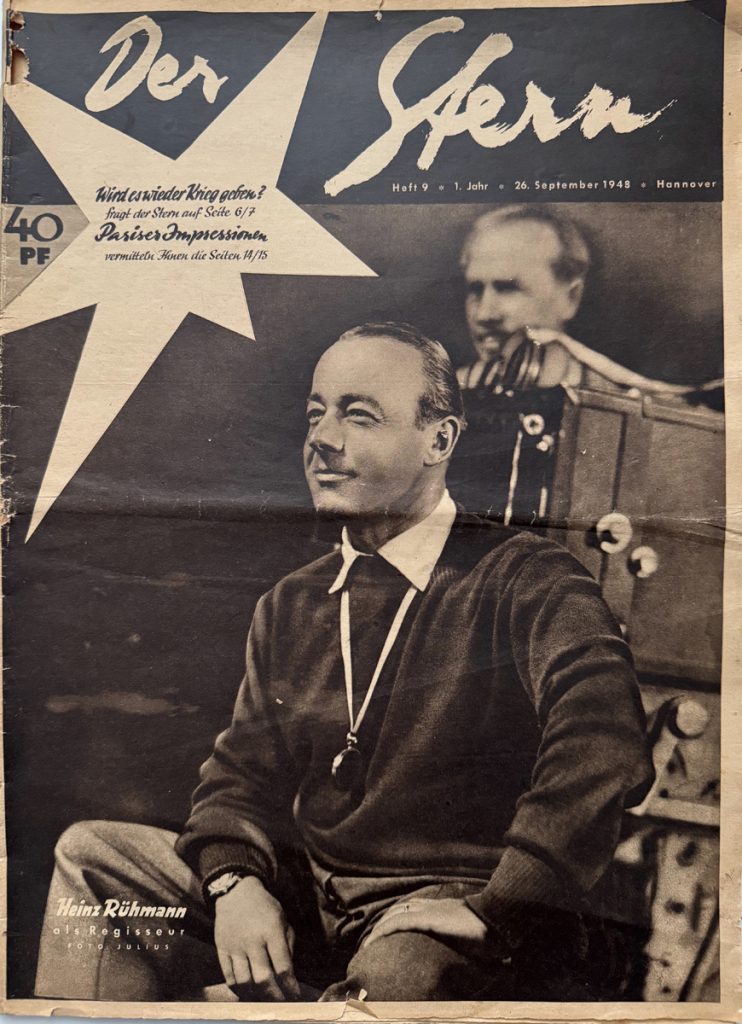

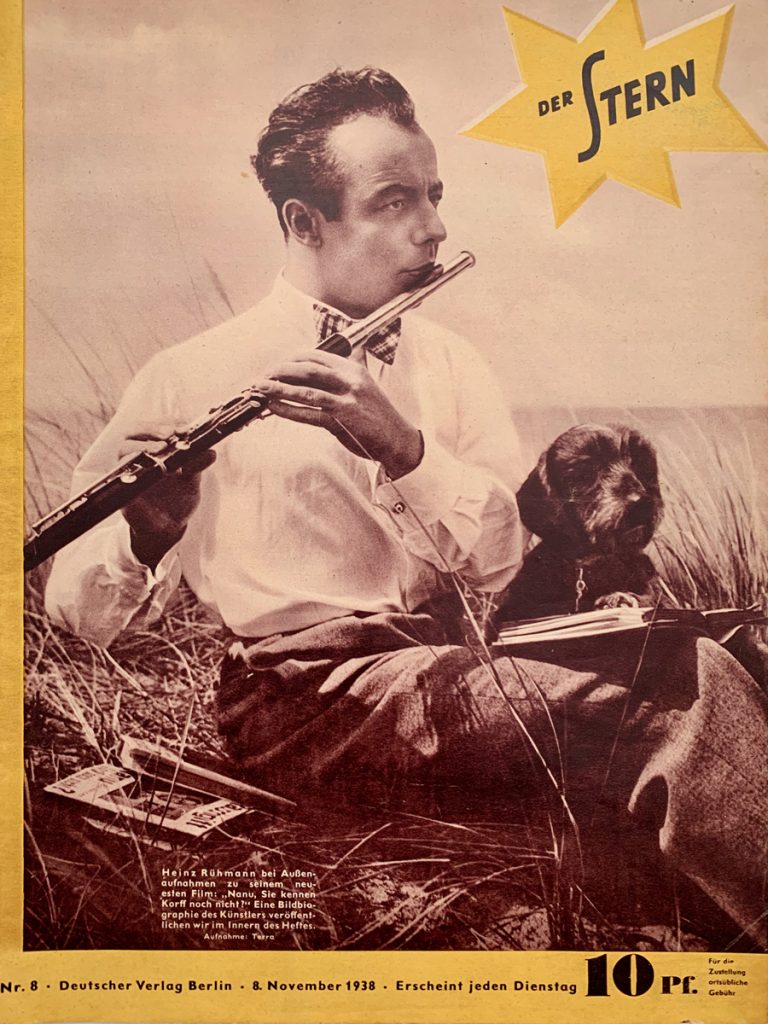

In ihrer vergleichenden Untersuchung „Wir sind im Bilde“ lieferte die Historikerin Karin Hartewig im Jahr 2010 erstmalig eine Reihe von Bildbelegen aus den Nachkriegsillustrierten der Bundesrepublik und der DDR, mit denen sie auf personelle und inhaltliche Kontinuitäten aus der Ära nationalsozialistischer Propaganda hinwies.[11] Der Journalist Tim Tolsdorff recherchierte etwas später die Verbindungen zwischen der gleichnamigen Filmillustrierten von 1938/39 und Nannens „Stern“ ab 1948 (Abb. 1, 2), zeigte dabei allerdings nur wenige fotografische Kontinuitäten auf.[12] In seinem Buch „Umgeschriebene Geschichte? Die Hitler-Tagebücher und ihr Echo“ aus dem Jahr 2023 wählte der Historiker Sebastian Barth immerhin auch die mit den Tagebuchauszügen veröffentlichten Fotografien und Bildunterschriften aus den Heften des Jahres 1983 zum Gegenstand seiner Untersuchung.[13]

Abb. 2: Heinz Rühmann als Regisseur, in: Stern, Nr. 9, 26.09.1948 (Foto: Kurt Julius) ©

Abb. 1: Heinz Rühmann bei Aufnahmen zu seinem Film: „Nanu, Sie kennen Korff noch nicht?“, in: Stern, Nr. 8, 08.11.1938 (Foto: Terra) ©

Die nur in Auszügen wahrgenommenen bisherigen Forschungsergebnisse und biografischen Details in Verbindung mit einem schnellen Urteil förderten in der Öffentlichkeit jedoch eher eine Empörungskultur als ein pressegeschichtlich ausgewogenes Bild. Die selbstgelobte „Kraft der Fotografie“ wurde bisher wenig betrachtet. Im Jahr 2019 übergab der Verlag Gruner + Jahr das analoge Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek. Der Bestand von mehr als 15 Millionen Fotografien soll in den kommenden Jahren gemeinsam mit den „Stern“-Ausgaben digitalisiert werden.[14] Welche Erkenntnisse ein gründlicher Blick auf die Fotografie im „Stern“ hervorbringen könnte, deutet sich bei einer Durchsicht der ersten zehn Jahrgänge an, wie ich im Folgenden darstellen werde.[15]

Personelle Kontinuitäten in der (Bild-)Redaktion des „Stern“: kein Alleinstellungsmerkmal

Tolsdorff stellte die „belastete“ erste Journalistengeneration und ihre Vorbeschäftigungen ausführlich vor:[16] Henri Nannen (*1913, ehem. Offizier der nationalsozialistischen Propagandakompanie, PK, in der Waffen-SS), Kurt Zentner (*1903, ehem. Chefredakteur im Deutschen Verlag und Wortberichter), Karl Beckmeier (*1909, ehem. Bildredakteur im Deutschen Verlag und bei Scherl), Victor Schuller (*1917, ehem. Wortberichter der PK in der Waffen-SS), Günter Dahl (*1923, ehem. Soldat der Wehrmacht), Kurt Bacmeister (*1915, ehem. Soldat der Wehrmacht), Dr. Wilhelm Rüdiger (*1909, ehem. NS-Kunstideologe), Dr. Horst Claus (*1908, ehem. Redakteur im Deutschen Verlag, Kriegsberichter), Armin Schönberg (*1912, ehem. Wortberichter der PK), Eberhard Seeliger (*1914, ehem. Soldat der Wehrmacht), Ernst Grossar (*1919, ehem. Fotograf eines NS-Kampfblattes, Soldat), Ursula Marquardt-Beckmeier (*unbekannt, ehem. Modezeichnerin im Deutschen Verlag) und Günter Radtke (*1920, ehem. Bildberichter/Zeichner der PK).

Die unbelasteten Re-Migranten und kurzzeitigen Chefredakteure Gerd Klaass (*1913) und Heinrich Hauser (*1901) wertete Tolsdorff „eher als politische Feigenblätter“, deren professionelle wie politisch-ideologische Differenzen gegenüber der Redaktionsleitung zu einem schnellen Beschäftigungsende geführt hätten.[17] Eine maßgebliche journalistische „Gegenelite“ unbelasteter, von den Alliierten benannter Redakteure oder Berufsanfänger gab es zunächst nicht.

Ab dem Jahr 1953 kamen infolge der schnellen Auflagensteigerung und der Verlagsübernahme durch Gerd Bucerius mit den Textredakteuren Jürgen von Kornatzki (*1928, ab 1953), Wolf Uecker (*1921, ab 1953), Joachim Heldt (*1926, ab 1954), Hans Nogly (*1924, ab 1954), Rolf Oertel (*1927, ab 1954), Dr. Gerd Hennenhofer (*1928, ab 1956) und mit dem Layouter Franz Kliebhan (*1924, ab 1954) jedoch vergleichsweise früh die ersten Vertreter einer akademisierten 45er-Generation hinzu.[18] Der Vergleich mit anderen Verlagsredaktionen dieser Zeit zeigt, dass die Besetzung mit „Ehemaligen“ kein Alleinstellungsmerkmal war. Zudem war der Stellenmarkt der Illustrierten und Tageszeitungen von hoher Fluktuation gekennzeichnet.[19]

Layout und Konzept des ersten „Stern“ von 1948 gingen nach der Recherche von Tim Tolsdorff maßgeblich auf Karl Beckmeier und seine Ehefrau Ursula Marquardt-Beckmeier zurück.[20] Beckmeiers fotografische Kompetenz fand parallel zur Bedeutungszunahme des „Stern“ internationale Anerkennung, sodass er im Jahr 1955 (wie später auch der Bildjournalist Günther O. Beukert) in die Jury des World Press Award berufen wurde.[21] Ab Februar 1951 bis Ende 1953 wies das „Stern“-Impressum Helmut Wahl als Bildredakteur aus. Wahl verließ den „Stern“ und ging zu „Quick“ nach München.

In den Folgejahren wurde die Bildredaktion im Impressum nicht namentlich benannt. Zeitweise soll Henri Nannen selbst in Zusammenarbeit mit dem Grafiker Franz Kliebhan an Bildauswahl und Layout gearbeitet haben.[22] Ab Mitte 1958 übernahm der Fotograf und Bildredakteur Günther Heinrich Otto Beukert (*1907) den Bilderdienst des „Stern“. Beukert wurde nach dem Krieg im Dienst von United Press schnell mit den Maßstäben des angelsächsischen Journalismus vertraut und verlieh dem „Stern“ im Gespann mit Franz Kliebhan den Auftritt einer modernen Bildillustrierten, mit einer Bildauswahl und einem Layout, das später mit seinem Nachfolger Rolf Gillhausen in Verbindung gebracht wurde. Die Historikerin Harriet Scharnberg hat die Umstände recherchiert, unter denen Beukert ab Mai 1937 auf der heiklen Position des Hauptschriftleiters bei Associated Press GmbH in Berlin tätig geworden war.[23]

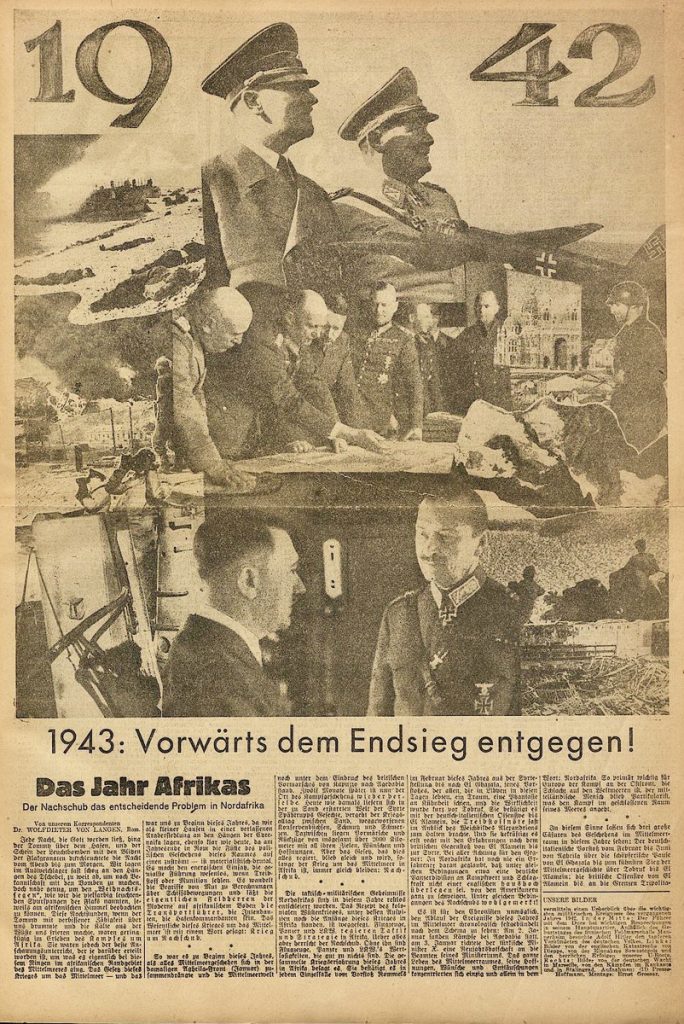

Neben den Wortjournalisten gehörten die Fotografen Ernst Grossar und Eberhard Seeliger zu den ersten Redakteuren. Grossar, ein deutschstämmiger Rumäne, war in Bukarest zum Fotografen ausgebildet worden und hatte ab 1942 bei der wegen ihrer Volksverhetzung berüchtigten Tageszeitung „Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens“ (Abb. 3)[24] in Freiburg gearbeitet, bis er zur Wehrmacht eingezogen wurde. Grossar durfte bereits in der Zeitschrift „Heute“ der amerikanischen Militärregierung veröffentlichen und kam gegen Ende des Jahres 1949 von der Illustrierten „Revue“ zum „Stern“. Er vertrat ab 1950 das süddeutsche Büro in München.[25]

Abb. 3: „Vorwärts dem Endsieg entgegen“ (Montage: Ernst Grossar), in: Der Alemanne,

Jg. 1943, Folge 1, 31. Dez.-1. Jan., S. 2

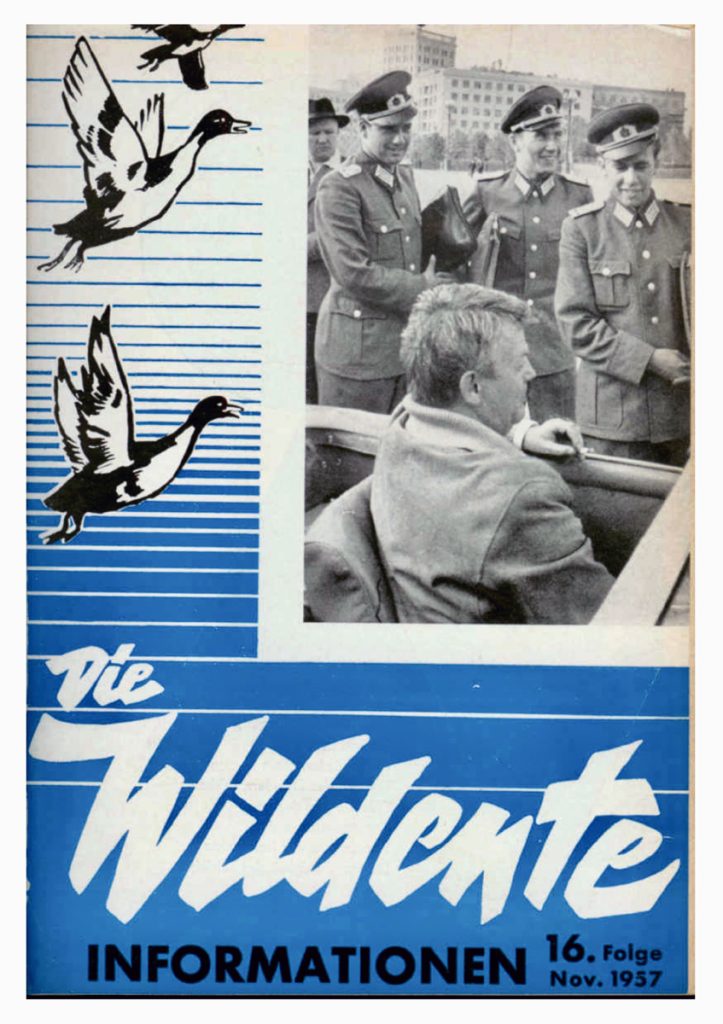

Der Bildreporter Eberhard Seeliger kam mit der Übernahme der Lizenz der Zeitschrift „Zick-Zack für junge Menschen“ in den Redaktionskreis. Seeliger war als Soldat im Krieg und hatte sich autodidaktisch zum Fotografen weitergebildet. Er arbeitete bis April 1952 zunächst in der Bildredaktion und im Layout mit, um in den folgenden Jahren umfangreiche Bildreportagen zu liefern.[26] In der „2. Folge“ der von dem ehemaligen PK-Offizier Günther Heysing neu herausgegebenen Mitgliederzeitschrift der PK-Veteranenorganisation „Die Wildente“ veröffentlichte Seeliger gemeinsam mit Günther Dahl die Reportage „Blick hinter die spanische Wand – Ratschläge für Spanien-Fahrer“.[27] Die gleichnamige Reportage war kurz zuvor im „Stern“ erschienen.[28] In den Folgejahren brachte „Die Wildente“ weitere Bilder von Seeliger, obwohl dieser nie einer Propagandaeinheit angehört hatte. Als im Oktober 1957 dessen Bilder von der Autoreise mit Henri Nannen in die Sowjetunion im „Stern“ erschienen, durfte die „Wildente“ im November hierzu einen eigenen Titel drucken. (Abb. 4).

Abb. 4: Henri Nannen traf auf dem Roten Platz in Charkow deutsche Offiziere der

Nationalen Volksarmee (Foto: Eberhard Seeliger), Titel: Die Wildente,

Informationen, 16. Folge, November 1957 ©

Tim Tolsdorff wies auf eine ab 1944 bestehende „alte Kameradschaft“ zwischen Günther Heysing, Günter Radtke und Henri Nannen hin, die den „Stern“-Chef auch zum Anzeigenkunden der „Wildente“ werden ließ.[29] Die unmittelbare Konkurrentin „Quick“ war dem „Stern“ bereits zuvorgekommen und hatte in der „1. Folge“ der „Wildente“ zur Sammlung des „einmaligen Text- und Bildmaterials“ aus den Privatarchiven der ehemaligen PK-Mitglieder für die Erstellung der damals so erfolgreichen Tatsachenberichte aufgerufen.[30]

Die westdeutsche Redaktion des „Stern“ wurde ab 1949 durch den Fotografen Hellmut Hermann Prinz vertreten, dem älteren Bruder des späteren Chefredakteurs und Vorstandsmitglieds im Springer Verlag Günter Prinz. Prinz hatte zunächst für die „Neue Illustrierte“ in Köln gearbeitet.[31] Nach eigener Darlegung war er bereits ab 1938 journalistisch tätig gewesen.[32] Prinz war seit 1951 nicht mehr im Impressum zu finden, lieferte dem „Stern“ jedoch weiterhin Bilder. Die Kölner Redaktion wurde vorübergehend von dem ehemaligen PK-Fotografen Friedrich Böltz wahrgenommen. Das Frankfurter Büro leitete 1954 der PK-Fotograf Bruno Waske.[33]

Personelle Kontinuitäten in der Fotografie: die „stille Rückkehr“ der Ehemaligen

Für die im „Stern“ namentlich genannten Fotografen lässt sich für die Anfangsjahre nicht mit Sicherheit feststellen, wer fest angestellt oder in freier Mitarbeit tätig war. Unter dem Aspekt der Kontinuität finden sich in den Bildsignaturen des „Stern“ der frühen Jahre einige Fotografen aus den ehemaligen Propagandakompanien wieder. Die „stille Rückkehr“ der Ehemaligen gegen Ende der Entnazifizierungsphase war kennzeichnend für alle deutschen Illustrierten-Redaktionen.[34] Wer als Soldat in welchem Kampfverband und in welcher Unterstellung im Kriegsdienst gewesen war, fand keine explizite Darstellung, wurde aber in einigen Bildunterschriften – offensichtlich zur Stärkung der Glaubwürdigkeit – erwähnt.[35]

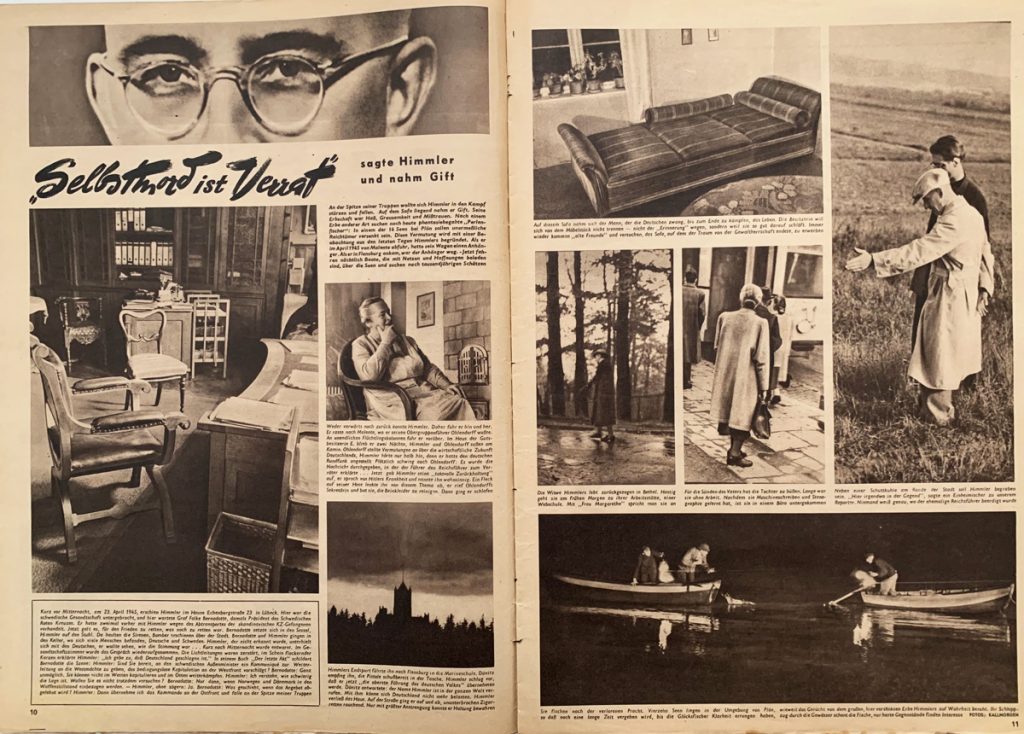

Der produktivste Fotograf bis in das Jahr 1955 hinein war Klaus F. Kallmorgen, der im Krieg als Marineoffizier gedient hatte. Kallmorgen machte eine Vielzahl Titelbilder, Sozial- und Kriminalreportagen. 1949 recherchierte er für seine Reportage „Selbstmord ist Verrat“ über die letzten Lebensstunden von Heinrich Himmler und schoss Bilder von vermeintlichen Aufenthaltsorten und Kontaktpersonen (Abb. 5).[36]

Abb. 5: „Selbstmord ist Verrat!“ (Fotos: Klaus F. Kallmorgen), in: Stern, Nr. 48, 27.11.1949, S. 10-11 ©

Ein weiterer Fotograf der ersten Stunde war Heinrich Heidersberger. Er hatte sich in der nationalsozialistischen Industrie- und Architekturfotografie einen Namen gemacht.[37] Heidersberger illustrierte mit seinen Fotografien wirtschaftliche Themen wie „Rationierung überflüssig?“ oder „Unser täglich Brot wird täglich teurer“.[38] Seine künstlerischen Aktaufnahmen zu „Kleid aus Licht“ auf der Rückseite des „Stern“ vom November 1949[39] wirken heute wie ein früher Vorläufer der späteren Sex-Sells-Aufmacher des „Stern“ der 1960er Jahre. Bilder von Klaus Lehrle erschienen bis Anfang 1956 im „Stern“. Sein Bericht von der „Hypothek der Bombennächte“ zeigte die gefährliche Arbeit der Kampfmittelbeseitigung und ähnelte in Form und Stil den PK-Arbeiten.[40]

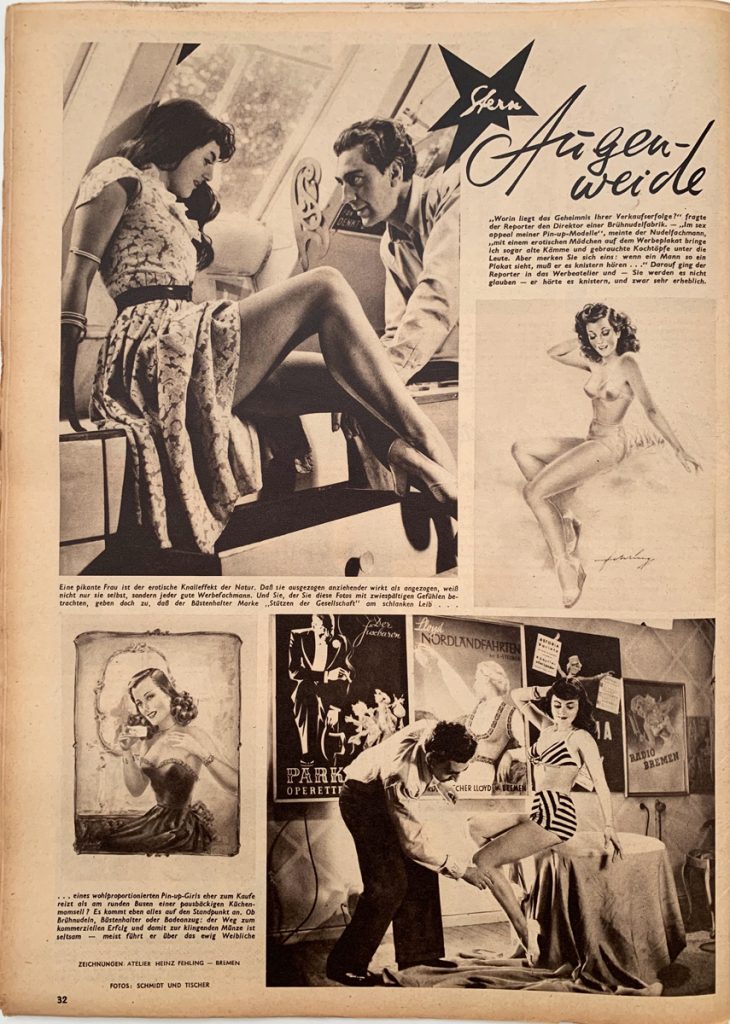

Der Bremer Fotograf Georg Schmidt erinnerte in seinem Fotobericht im September 1949 unter Zuhilfenahme von Archivbildern des früheren Bord- und PK-Fotografen Hanns Tschira an die gewagte Rückführung des Passagierschiffs „Bremen“ von New York im Jahr 1939 kurz vor Kriegsbeginn.[41] Tschira vertrieb seine Pressebilder bis 1944 unter dem Agenturlabel Interphot, nach 1945 dann Europhot.[42] Es war auch Georg Schmidt, der gemeinsam mit Manfred Tischer das Atelier des Werbegrafikers Heinz Fehling aus Bremen vorstellte (Abb. 6). Fehling war der Zeichner der antisemitischen Flugblätter in Henri Nannens Propagandakompanie in Italien.[43]

Abb. 6: „Augenweide“ (Fotos: Georg Schmidt, Manfred Tischer), in: Stern, Nr. 41,

09.10.1949, S. 32 ©

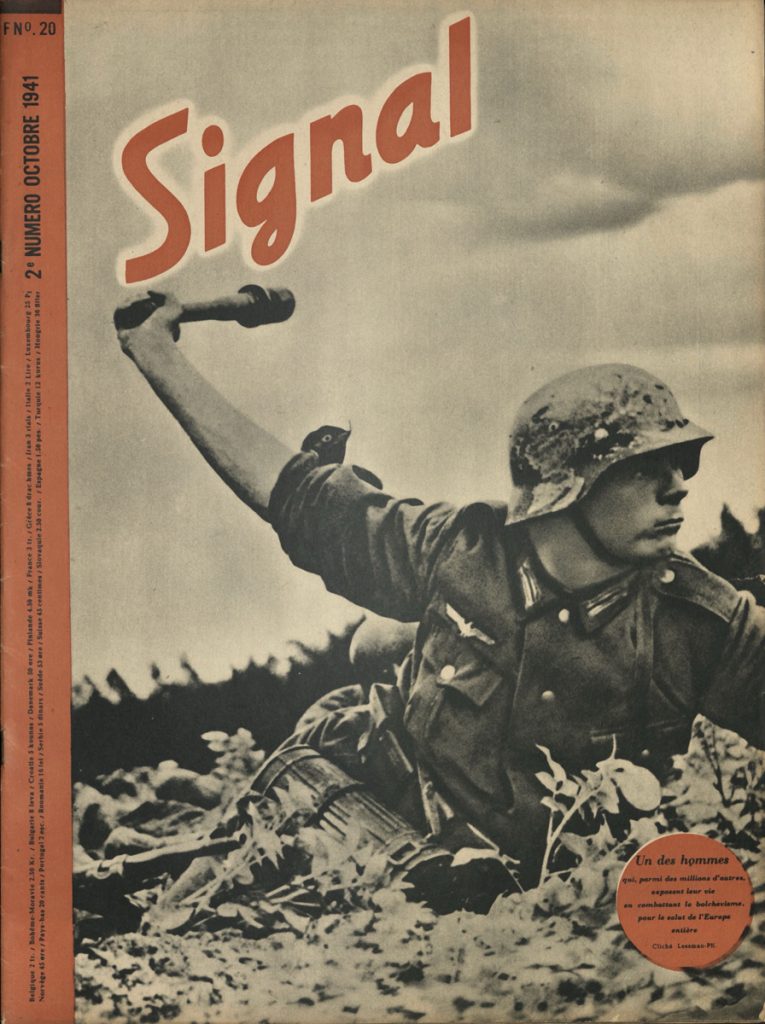

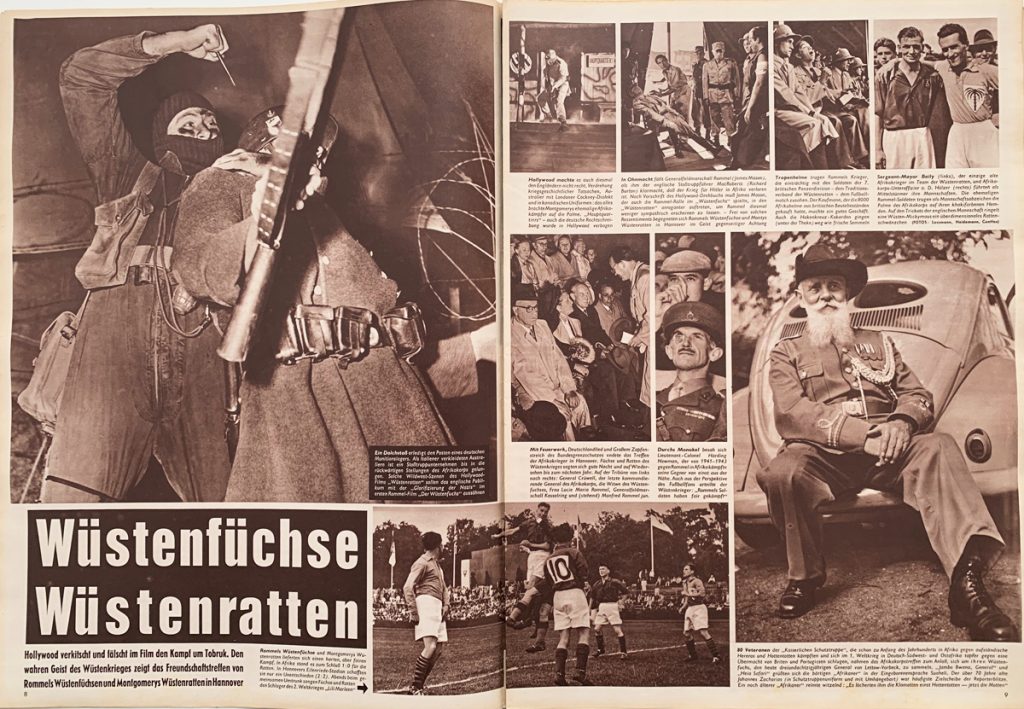

Jochen Grossmann, ein erfahrener Kriegsberichterstatter der Luftwaffe, beherrschte ab Januar 1950 die ganze Bandbreite des „Stern“: von Starportraits bis zu engagierten Reportagen. In der Reportage-Serie „Ich war Soldat in vier Armeen“ hospitierte er im Frühjahr 1956 für seine Recherche kurze Zeit bei den französischen, britischen und amerikanischen Truppen, um diese mit der neu gegründeten Bundeswehr vergleichen zu können.[44] Mit Bewunderung schilderte Grossmann im Mai 1952 das Exilleben der ehemaligen Kampfpiloten Herbert Boy und Wilhelm Dette in Kolumbien.[45] Reinhold Lessmann, der zu Kriegszeiten mit heroisierenden Propagandaberichten in der „Berliner Illustrierte Zeitung“[46] und „Signal“ (Abb. 7) vertreten gewesen war, berichtete im September 1953 von einem Freundschaftstreffen der Veteranen des deutschen Afrika-Korps und britischer Gäste. (Abb. 8).[47]

Abb. 7, Signal, Nr. 20, Oktober 1941, Titel: „Einer der Männer, die neben Millionen

anderen ihr Leben im Kampf gegen die Bolschewiki riskierten für die Rettung ganz

Europas“ (Foto: Reinhold Lessmann) ©

Abb. 8: „Wüstenfüchse Wüstenratten“ (Fotos: Reinhold Lessmann), in: Stern, Nr. 39, 28.09.1953, S. 8-9 ©

Auch die Fotografen Nikolaus von Gorrissen, aus einer Familie ranghoher Militärs, und Jochen von Lang, ein Wort- und Bildjournalist und ehemaliges NSDAP- und SS-Mitglied, waren auf Spionage-, Kriminal- und Gerichtsskandale spezialisiert.[48] Das Konzept war stets dasselbe: Portraits der Beteiligten, (nachgestellte) Ereignisse und Tatorte in Verbindung mit Archivmaterial. Im Juli 1950 nahm sich Henri Nannen der deutschen Soldatenfriedhöfe im Ausland an und fotografierte selbst die vernachlässigten Gräber im italienischen Salerno.[49]

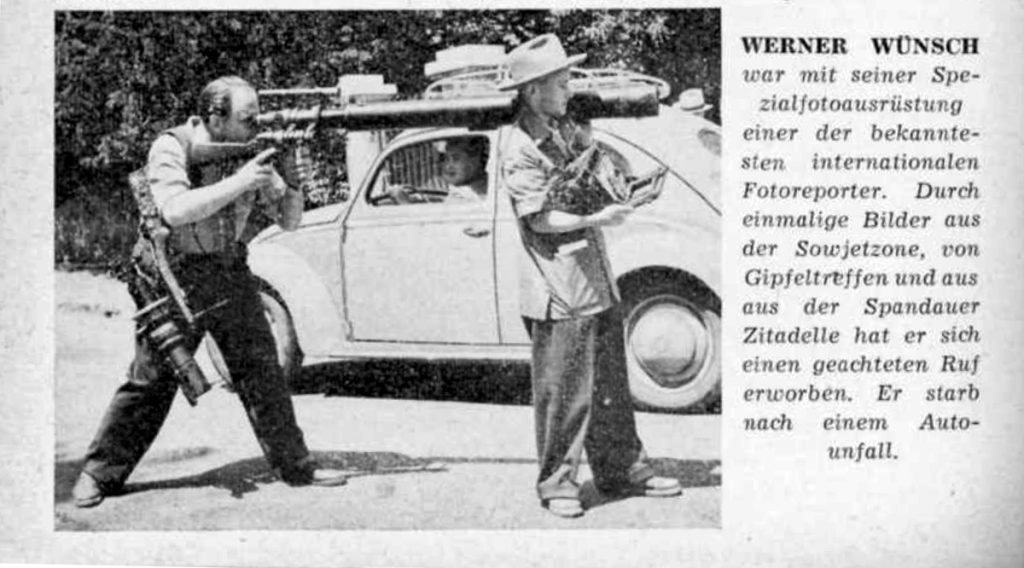

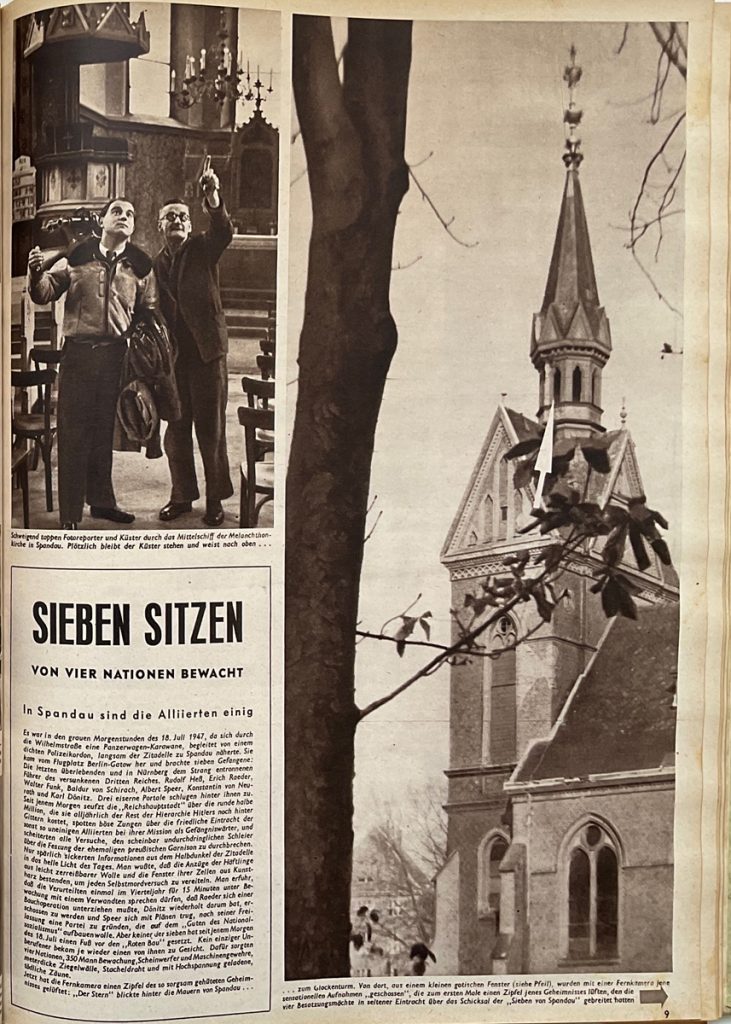

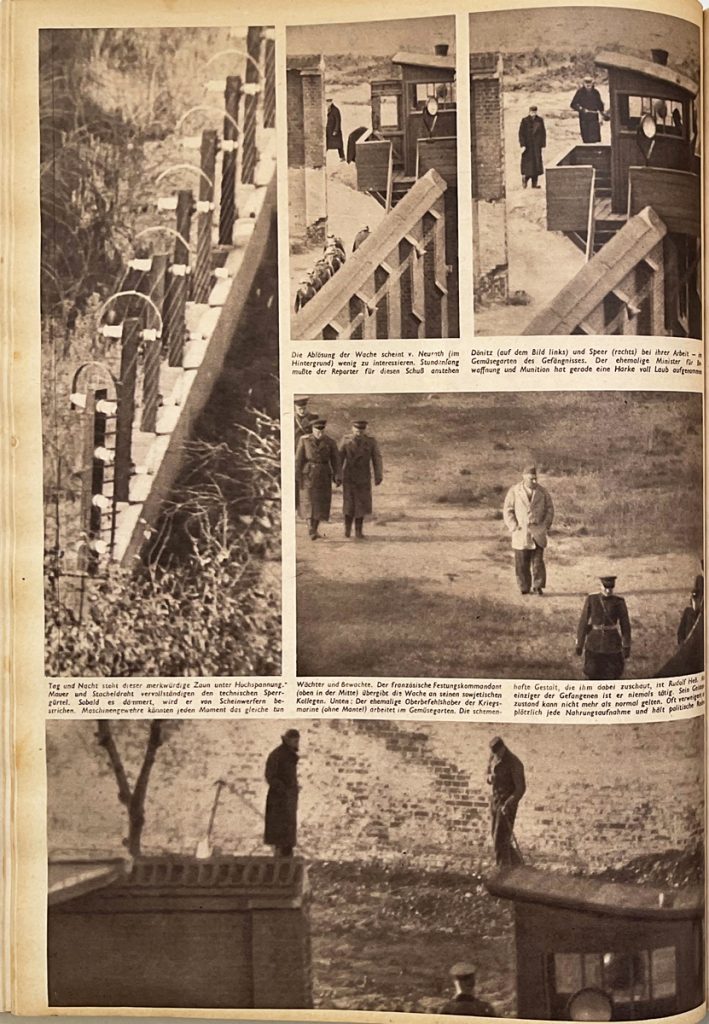

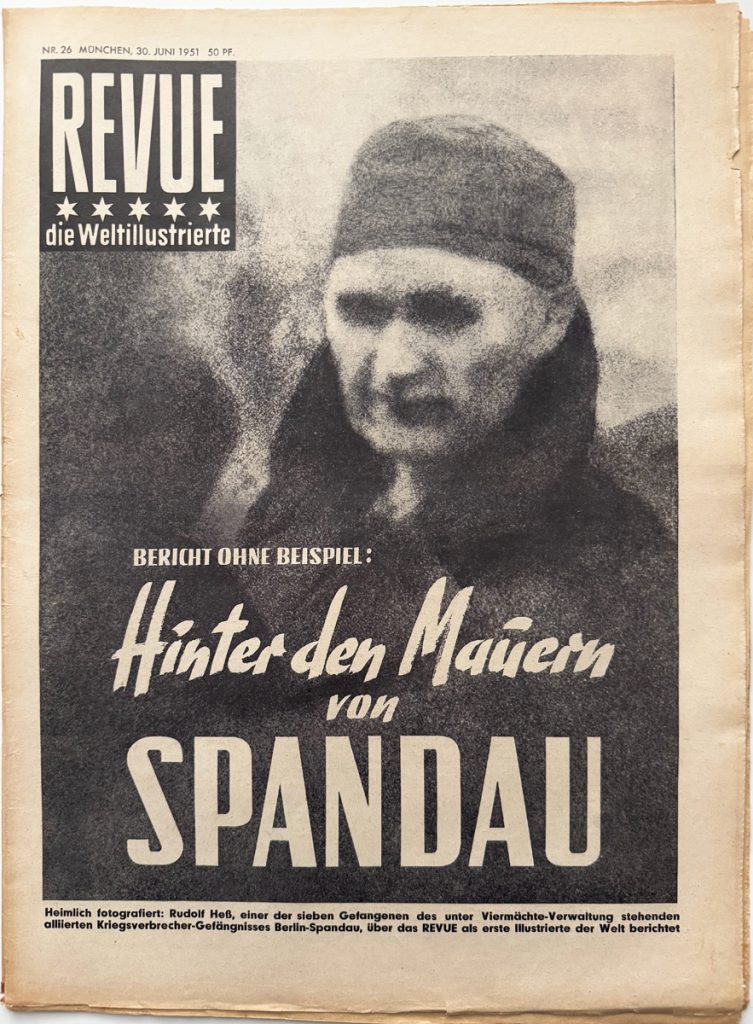

Anlässlich der Premiere des Kurzfilms „Illustrierte“[50] von Alfred Weidenmann stellte die Berliner „Stern“-Redaktion 1951 ihre Arbeit vor. In dem „Stern“-Bericht wurden die ehemaligen PK-Fotografen Rudolf Klicks, Rudolf Zscheile und Werner Wünsch gemeinsam mit dem Leiter der Berliner Redaktion und ehemaligen PK-Wortberichter Armin Schönberg vorgestellt.[51] Werner Wünsch führte eine Fernkamera vor (Abb. 9), wie sie die Propagandakompanien erstmalig eingesetzt hatten. Mit der „Gewehrkamera“ hatte der studierte Ingenieur Wünsch die spektakulären Bilder der sieben Spandauer Häftlinge (Abb. 10) gemacht.[52] Im Jahr 1951 veröffentlichte die konkurrierende „Revue“ mit seinen Fernaufnahmen die mehrteilige Serie „Hinter den Mauern von Spandau“. (Abb. 11)[53]

Abb. 9 Werner Wünsch (Foto: ohne Angabe), in: Die Wildente, Informationen, 20. Folge April 1959, S. 62 ©

Abb. 10: „Sieben sitzen von vier Nationen bewacht“ (Fotos: Werner Wünsch), in: Stern, Nr. 2, 08.01.1950, S. 9-10 ©

Abb. 10: „Sieben sitzen von vier Nationen bewacht“ (Fotos: Werner Wünsch), in: Stern, Nr. 2, 08.01.1950, S. 9-10 ©

Abb. 11: Titel „Hinter den Mauern von Spandau“ (Foto: Werner Wünsch), in: Revue,

Nr. 26, 30.06.1951 ©

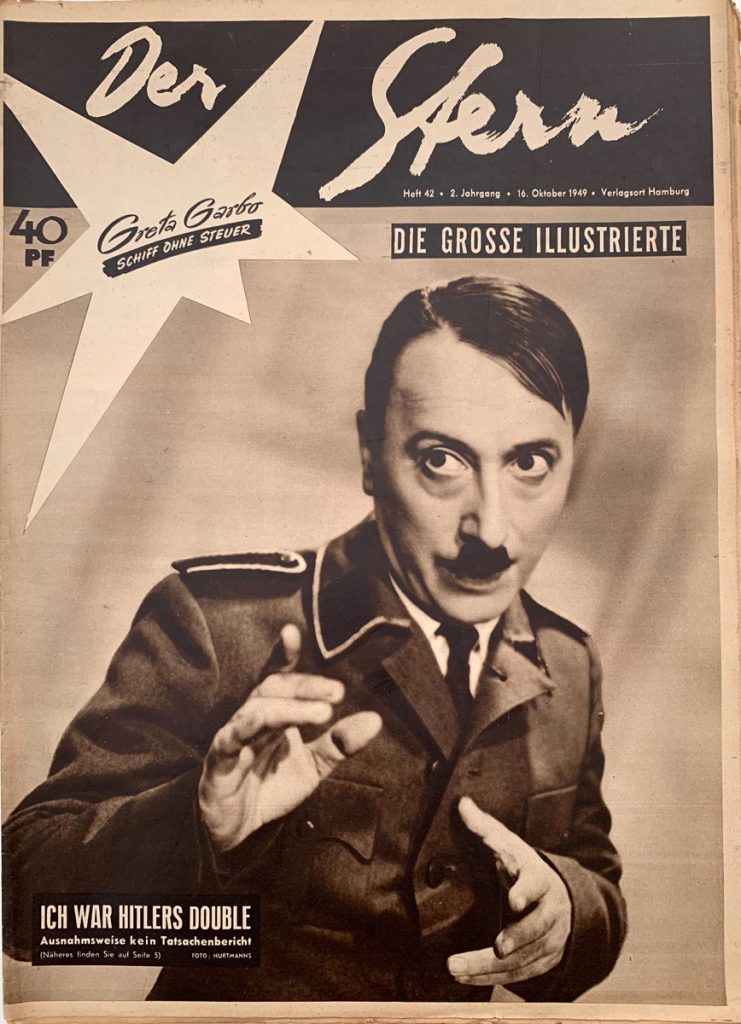

Eine PK-Fernkamera oder auch eine „Geheimkamera“, versteckt in einem Buch, nutzte auch der ehemalige Luftwaffenpilot Richard Perlia (Pseudonym XYZ) als Pressefotograf u.a. für die Bilder vom 17. Juni 1953.[54] Wilhelm August Hurtmanns, ehemaliger Offizier in Henri Nannens Propagandaeinheit, Pressefotograf der 1950er Jahre und späterer Sportjournalist der „Rheinischen Post“, veröffentlichte im Oktober 1949 auf dem „Stern“-Titel Standbilder aus der italienischen Chaplinade „Wie ich Amerika entdeckte“ mit dem Komiker Erminio Macario unter der Überschrift „Ich war Hitlers Double“ (Abb. 12).[55]

Abb. 12: Titel „Ich war Hitlers Double. Ausnahmsweise kein Tatsachenbericht“

(Fotos: Wilhelm August Hurtmanns), in: Stern, Heft 42, 16.10.1949, Titel ©

Von April bis Juni 1950 portraitierten der ebenso wie Henri Nannen ehemals der SS-Standarte Eggers angehörige Wortjournalist Willem (Wim) Sassen[56] und der ehemalige SS-Obersturmführer und Fotograf Friedrich Zschäckel die ehemaligen Luftwaffenoffiziere Hans-Ulrich Rudel, Adolf Galland, Werner Baumbach und den Flugzeugkonstrukteur Kurt Tank in ihrem argentinischen Exil mit einem Unterton des Bedauerns über deren Abwanderung infolge des „Entnazifizierungswahns“ in der deutschen Heimat.[57] Im Jahr 1956 erhielt mit Helmuth Pirath ein ehemaliger deutscher PK-Soldat den World Press Award für seine Bilder „Heimkehr 55“ aus einer „Stern“-Reportage.[58] Fotos zur selben Reportage lieferte auch Günther Wiedemann, ein ehemaliges Mitglied der Luftwaffen-PK, der für Conti Press arbeitete.[59]

Die Fotografinnen, die in den „Stern“-Heften der ersten Dekade namentlich genannt wurden, waren Sonja Georgi (*1915; Portrait, Mode), Illa Roeder (k.A.; Standfoto Film), Rosemarie Clausen (*1907; Bühne, Film), Helga Boddin (*1926; Bühne, Film), Regina Lang (Pseudonym Relang, *1906; Mode, Bühne), Ursula Knipping (*1923; Bühne, Reportage), Thea Umlauff (k.A; Reportage), Anneliese Mieth (k.A; Portrait, Reportage), Charlotte Pilz (k.A; Reportage), Elisabeth Dillan (k.A; Mode), Anneliese Schulz (*1915; Reportage), Anneliese Uhlig (*1918; Reportage) und Modeste von Unruh (*1927; Society). Während Ursula Knipping ihre Laufbahn als Theaterfotografin im Jahr 1947 begann, ist von Boddin, Clausen, Georgi, Relang und Umlauf bekannt, dass sie ihrer Arbeit bei der Bühne, beim Film und in der Mode bereits in den Jahren der NS-Diktatur mit Erfolg nachgehen konnten.[60] Rosemarie Clausen war mit ihrer Portraitreihe der Familie Göring in den Jahren 1938 bis 1941 dem Personenkult der Nationalsozialisten dienlich. (Abb. 13)

Abb. 13: Titel „Die erste Aufnahme der Familie Göring“ (Foto: Rosemarie Clausen),

in: Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 28, 14.07.1938 ©

Bilder von Clausen und Umlauff erschienen ab 1946 in den „Nordwestdeutschen Heften“ und später in „Kristall“.[61] Clausen konnte ihren Portraitstil der „heroisierenden Pose“ bis ins Jahr 1953 auch auf Titelbildern des „Stern“ fortsetzen. (Abb. 14) Thea Umlauff, die sich zu Beginn der 1950er Jahre ganz in die Arbeit am zoologisch-ethnografischen Museum ihrer Familie in Hamburg zurückgezogen hatte, war in den ersten Nachkriegsjahren für ihre Tierfotografie bekannt geworden.[62] Relang konnte nach Kriegsende sofort in der Zeitschrift der amerikanischen Militärregierung „Heute“ veröffentlichen und war schnell auch in der „Revue“ vertreten.[63] Die Bildjournalistin Anneliese Schulz hatte 1941 u.a. in „Signal“, der Illustrierten für die Auslandspropaganda, eine Bildreportage veröffentlicht.[64] Im Januar 1954 portraitierte die im Jahr 1944 in „Signal“ beworbene, „gottbegnadete“ Schauspielerin und spätere Auslandsjournalistin Anneliese Uhlig den ehemaligen Propaganda-Offizier und Fernsehkorrespondenten Peter von Zahn für den „Stern“.[65]

Abb. 14: Titel „Nicht ins Wasser gegangen – Kristina Söderbaum“ (Foto: Rosemarie

Clausen), in: Stern, Nr. 11, 15.03.1953 ©

Mit den Fotografen Pitt Severin (ab September 1949), der im Jahr 1954 zum Chefreporter wurde, Enno Kind (ab Oktober 1954), der 1956 die schweizerische Redaktion wahrnahm, und dem jüdischen Fotografen Norbert Leonard beschäftigte der „Stern“ auch Verfolgte der NS-Diktatur in seinen Reihen. Severins jüdische Mutter Käthe, geb. Bernstein überlebte mit ihren Kindern die Jahre der Verfolgung im Schutze ihres prominenten Mannes, des Buchhändlers und Verlegers Walter Severin. Gegen Kriegsende musste sich Pitt Severin als junger, gelernter Fotograf auf kriegsferne Dokumentationsaufgaben für das Propagandaministerium einlassen. Seine Familiengeschichte hielt Severin nicht davon ab, im Jahr 1952 eine kurze Ehe mit der aus Propagandafilmen bekannten Schauspielerin Irene von Meyendorff einzugehen.[66]

Auch Enno Kind, seit 1928 Mitglied der KPD, veröffentlichte noch 1942 in „Signal“.[67] Im Jahr 1943 soll er sich der Widerstandsgruppe Europäische Union von Robert Havemann angeschlossen haben. Seine ebenso im Widerstand aktive erste Ehefrau Elisabeth Kind-Kroeger wurde im selben Jahr verhaftet. 1947 heiratete Kind die von Havemann geschiedene Widerstandskämpferin Antje Hasenclever und musste untertauchen. Nach dem Krieg floh er 1948 von der SED enttäuscht in den Westen.[68] Der Bildjournalist und Modefotograf Norbert Leonard hatte die Konzentrationslager Auschwitz, Sachsenhausen und Mauthausen/Redl-Zipf überlebt und bei den neugegründeten Modejournalen wieder seine Existenz aufbauen können.[69]

Nach überstandener Entnazifizierung gab es auch in der Pressefotografie ein gut funktionierendes Netzwerk der „Ehemaligen“ aus Redakteuren und Bildjournalisten der nationalsozialistischen Propagandapresse, das die Fotografen für Beschäftigungsmöglichkeiten in der Nachkriegspresse mit gutem Erfolg und relativer Unbefangenheit nutzten. Wie im Falle der Verleger und Redakteure war der Rückgriff auf „alte Bekannte“ in der Pressefotografie nicht nur dem „Stern“ vorbehalten.[70] Blättert man die Ausgaben der konkurrierenden Blätter der 1950er Jahre in der Bundesrepublik auf ihre Bildsignaturen (falls vorhanden) durch, wiederholen sich dieselben Namen immer wieder.

Bereits um die Jahreswende 1953/1954 holte der „Stern“ mit dem freiberuflichen Fotografen Franz Christian (F.C.) Gundlach sowie dem bei Conti-Press tätigen Gerd Heidemann erste Vertreter der 45er-Generation in die Redaktion. Ab dem Jahr 1956 wurden mit Georg Brock (dpa), Rolf Gillhausen (AP) und etwas später Fritz „Fred“ Ihrt von (AP und „Quick“) international erfahrene Agenturfotografen verpflichtet. Mit Stefan Moses, Max Scheler, Marie-Claude Deffarge, Gordian Troeller und Robert Lebeck holte Nannen zu Beginn der 1960er Jahre schließlich die 45er-Generation der Fotografen zum „Stern“, nicht aber ohne mit Hannes Betzler, Hilmar Pabel und Alfred Strobel auch die damaligen Star-Fotografen der „Kriegsjugendgeneration“ von der Konkurrenz abzuwerben.

Inhaltliche Kontinuitäten: „Wir sind schließlich gebrannte Kinder“

Der Blick auf die maßgeblichen Redakteure und Fotografen des „Stern“ in der ersten Dekade seines Bestehens zeigt, dass die „Ehemaligen“, die als NS-Propagandisten tätig gewesen waren, anfänglich dominierten und die alten Beziehungsnetzwerke auch im Bildjournalismus weiterhin funktionierten. Die Historikerin Christina von Hodenberg warnte aber mit Blick auf die Illustrierten der Nachkriegszeit, „vom Befund personeller Kontinuitäten auch auf die politische Tendenz journalistischen Arbeitens abzuleiten“. Sie stellte eine allgemein starke Präsenz belasteter Journalisten im Nachkriegsjournalismus der Print-, Radio- und Fernsehmedien fest, was jedoch nach dem Rückzug der alliierten Aufsicht nicht unmittelbar zu einem Wiederaufgreifen der nationalsozialistischen Werte-Ideologie geführt habe, sondern eher zu einem Rückfall in die in den Jahren der Gleichschaltung erlernten und bewährten Verhaltensmuster eines „Konsensjournalismus“. Dieser sei u.a. gekennzeichnet von einem „selektiven Beschweigen der Vergangenheit“, der Politikferne, einer von Regierungsnähe und konfliktscheuen Redaktionen geprägten Verlautbarungspraxis, einem aus dem Kaiserreich tradierten Meinungsjournalismus, dem antikommunistischen Konsens und schließlich von der ausgeprägten Harmoniesehnsucht des Publikums.[71]

Für Axel Schildt galt die Annahme einer Ruhe- und Latenzphase in der Auseinandersetzung der wiederbeschäftigten Publizisten mit dem Nationalsozialismus ebenso wie die These einer Verdrängung durch Schweigen als widerlegt. Er betonte, dass eher Verklärung und Unschärfe im Modus der Auslassungen einerseits und der „ausschweifenden Erzählungen“ andererseits die Medien geprägt hätten. Hierbei sei nachgewiesen worden, dass die sogenannte Schulddebatte unter Medienintellektuellen zwei Tendenzen aufgewiesen habe: „zum einen der Konzentration allein auf die nationalsozialistische Führung, zum anderen einer penetranten Fixierung auf die deutschen Opfer“.[72]

Bei der Heftkonzeption des „Stern“ folgten Umfang und Bildanteil sowie die Bildverwendung wie in den anderen Illustrierten auch der Struktur seiner Rubriken. Im Jahr 1951 erreichte der Umfang eines Heftes bereits 40 Seiten. Dem Titelbild folgte das „Profil der Zeit“ mit aktuellen Agenturbildern zu den Nachrichten der Woche. Daraufhin gab es auf bis zu acht Seiten verteilt drei bis fünf Bildgeschichten bzw. Reportagen. Im Mittelteil erschienen ein bis zwei Tatsachenberichte, der Roman, das Horoskop („Sterne lügen nicht“), kuriose Kurzmeldungen („Sternschnuppen“), Rätsel, Leserbriefe und Humorvolles. Das Heft endete mit zwei weiteren Bildberichten, Agenturbildern und der Rückseite mit dem Bildbericht zum Titel.

Das Heft bot im Mittel 30% Bildinhalte, 30% Text und 40% Werbung. Die sogenannten Tatsachenberichte, häufig eher fiktionale Erlebnisberichte, wie auch die Romane wurden mit Archivfotos unterstützt, um Realitätsbezüge herzustellen. Der Bildanteil mit aktuellem Nachrichtenwert betrug ca. 25%. Die Orientierung am großen Vorbild der „Berliner Illustri(e)rten Zeitung“ (mehr noch als am „alten“ „Stern“) war nicht zu übersehen. In den Jahren nahm der Umfang der Illustrierten zwar weiter zu, und das Layout modernisierte sich, aber die Proportionen änderten sich nicht grundlegend.

Nur ca. 5% des Gesamtinhalts in den 1950er Jahren machten unmittelbare Bildinhalte zum Nationalsozialismus aus.[73] Der Fotograf Hans Schlitz berichtete z.B. im August 1951 von den „Darmschmugglern“ im Dreiländereck mit dem titelgebenden Wilhelm-Busch-Zitat „Jeder legt noch schnell ein Ei …“ (Abb. 15). Auf den Bildern wurden jüdische Grenzgänger gezeigt, denen eine illegale Devisenausfuhr zur Last gelegt wurde. Im Text gab es keine Hintergrundinformationen zu den in Deutschland und Österreich bedrängten und auf ihre Ausreise wartenden jüdischen Displaced Persons, und es wurde an antisemitische Ressentiments angeknüpft.[74]

Abb. 15: „Jeder legt noch schnell ein Ei …“ (Fotos: Hans Schlitz), in: Stern, Nr. 34,

26.08.1951, S. 6 ©

In dem Artikel „Hinaus aus Deutschland mit dem Schuft!“ bezichtigte Henri Nannen im Juni 1952 seinen Konkurrenten Hans Habe der Hochstapelei, Bigamie, Erpressung und Unterschlagung. Dazu übernahm er den Aufruf des jüdischen Publizisten Karl Kraus aus den 1920er Jahren gegen den jüdischen Verleger Imre Békessy, den Vater von Hans Habe, und legte somit eine ererbte Niedertracht nahe. Die zugehörigen Pressebilder zeigten Habe im Kreise seiner geschiedenen Ehefrauen, sein Wohnhaus und seinen luxuriösen Dienstwagen. Da Nannen den jüdischen Re-Migranten mit dessen angeblicher Äußerung „Alle Deutschen sollen brennen“ konfrontierte, bekam der Rufmord in Wort und Bild eine zusätzliche antisemitische Aufladung.[75]

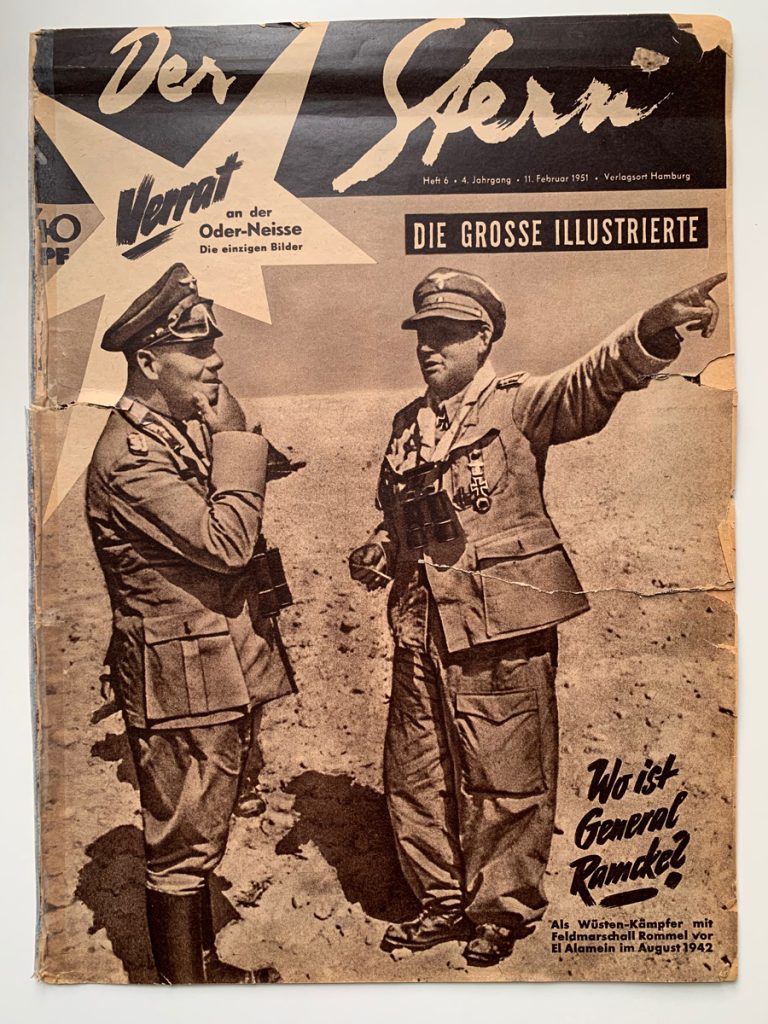

Zum Aufführungsverbot des US-Films „Rogues’ Regiment“ („Der Mann ohne Namen“) in deutschen Kinos im Jahr 1952 wurden im „Stern“ Szenenfotos verschiedener ausländischer Filme unter der Überschrift „Hetzen, drehen, Geld kassieren …“ gezeigt, die als „antideutsche Hetzfilme wie giftige Pfeile“ treffen sollten.[76] Das Narrativ von der „sauberen Wehrmacht“ kam auch im Bildteil des „Stern“ zur Geltung. Im Februar 1951 erschien das Heft Nr. 6 mit einer Originalaufnahme des PK-Fotografen Hans-Georg Schnitzer vom August 1942 auf dem Titel.[77] (Abb. 16)

Abb. 16: Titel „Wo ist General Ramcke?“ (Foto: PK Hans-Georg Schnitzer), in: Stern,

Nr. 6, 11.02.1951, Titel ©

Das Bild, das den ehemaligen Feldmarschall Erwin Rommel zusammen mit dem General der Fallschirmjägerdivision Hermann-Bernhard Ramcke an der Front von El Alamein, Ägypten, zeigt, leitete einen Artikel mit der Forderung nach Ramckes Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft ein. Das Publikumsinteresse an Rommel sollte noch bis 1953 andauern, als „Quick“ und „Revue“ nacheinander dem britischen Kinofilm „The Desert Rats“ (Die Wüstenratten) Titel bzw. Doppelseiten widmeten.[78] (Abb. 17)

Abb. 17: „Rommel gewinnt seine letzte Schlacht“ (Fotos: ohne Angabe), in: Revue, Nr. 20, 16.05.1953, S. 6-7 ©

In der Zeit der Vertretung der Chefredaktion Henri Nannens durch Kurt Zentner war das „Stern“-Titelfoto der Testpilotin der Luftwaffe Hanna Reitsch mit Eisernem Kreuz an der Seite ihrer Mutter eine weitere auffällige Ausnahme (Abb. 18).[79] Der „Stern“ druckte ihre Memoiren in einer Serie ab. Im Juni 1952 spielte das Titelbild auf die Ähnlichkeit des britischen Schauspielers Marius Goring mit dem ehemaligen Reichsfeldmarschall an.[80] (Abb. 19)

Abb. 18: Titel „Diese Frau ist ein fliegendes Phänomen!“ (Foto: Archiv), in: Stern, Nr. 38, 23.09.1951 ©

Abb. 19: Titel „Geliebte Feindin“ (Foto: Cardinal), in: Stern, Nr. 25, 22.06.1952 ©

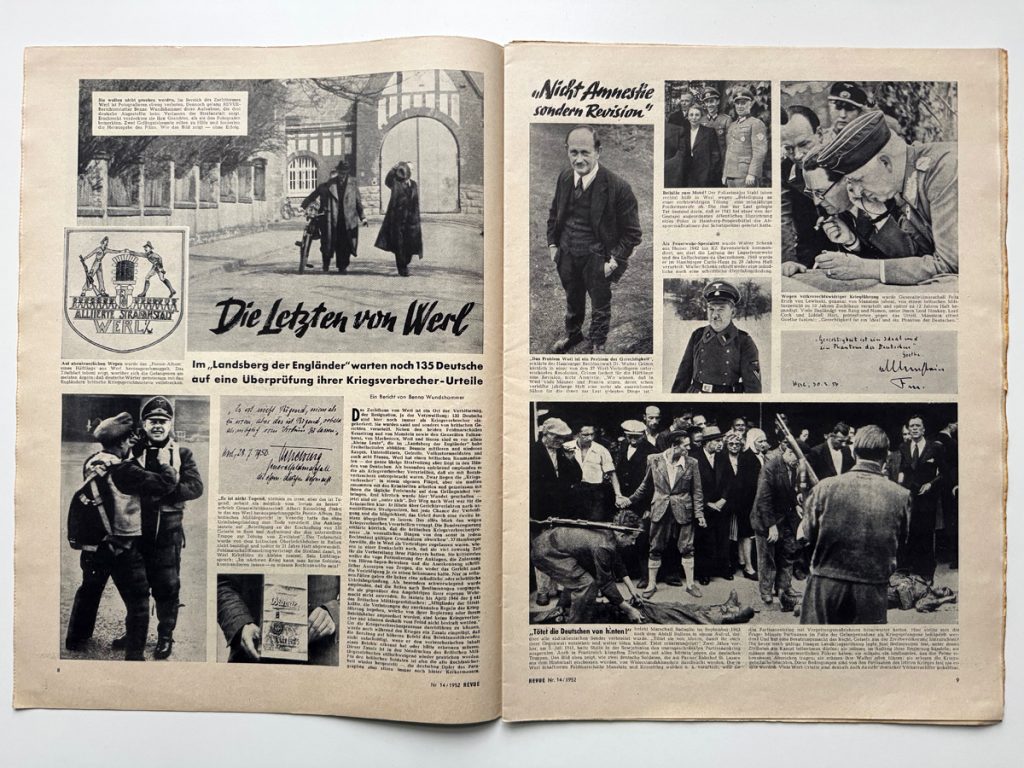

In diese Zeit fiel auch die Artikelreihe „Nicht Gnade, sondern Recht“, in der sich, illustriert mit einigen Archivbildern aus deren aktiver Dienstzeit, für eine strafrechtliche Rehabilitierung der inhaftierten Generalfeldmarschälle Kesselring und von Manstein ausgesprochen wurde.[81] Im Oktober 1953 lieferte der Fotograf Reinhold Lessmann die Bilder für den dringlichen Appell, die Kriegsverbrecherurteile der Inhaftierten von Werl zu überprüfen.[82] (Abb. 20) In dem als „Allied Prison“ genutzten Gefängnis saßen nach der bereits vollzogenen Entlassung von Kesselring und von Manstein weitere ehemalige niederrangige Militärs ein. Der Artikel folgte einer Reihe vorangegangener Beiträge, in denen wiederholt die Verhältnismäßigkeit der Urteile bezweifelt worden war, da die Taten in Befehlsausübung oder Notwehr begangen worden seien. Im April 1952 hatte sich bereits Benno Wundshammer in der „Revue“ mit provokanterem Bildmaterial des Themas angenommen.[83] (Abb. 21)

Abb. 20: „Alle Geduld hat ein Ende“ (Fotos: Reinhold Lessmann), in: Stern, Nr. 43, 25.10.1953, S. 8-9 ©

Abb. 21: „Die Letzten von Werl“ (Fotos: Benno Wundshammer), in: Revue, Nr. 14, 05.04.1952, S. 8-9 ©

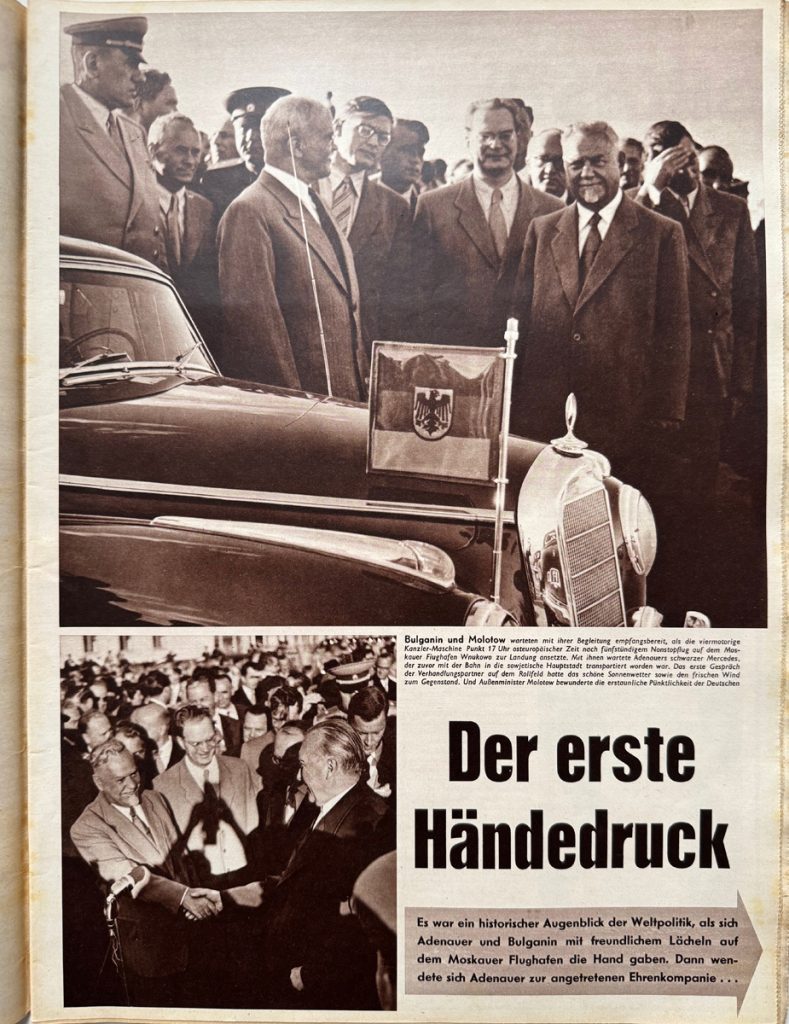

In den „Stern“-Ausgaben dieser Jahre fanden sich auch nachgestellte Bildgeschichten, Bildmontagen und Retuschen – Techniken also, die auch in der politischen Propaganda ihre Anwendung finden. Die Bildgeschichten „Fernruf 01“ von Klaus F. Kallmorgen und „Hetzjagd an der Grenze“ von Horst G. Loska wies die Redaktion selbst als „rekonstruiert“ aus.[84] Im August 1951 erschienen zwei Reportagen des Fotografen Rudolf Zscheile zu Vorfällen an der innerdeutschen Grenze. Zwei Bilder, die den Zugriff von Grenzbeamten dokumentieren sollten, zeigen Merkmale der Fotomontage hinsichtlich Proportionen, Konturen, Lichteinfall.[85] Das Titelfoto „Vier auf einen Streich“ aus dem Jahr 1952, das Adenauer und die westalliierten Außenminister nach der Unterzeichnung des Deutschlandvertrags abbildete, zeigte die Personen nicht proportional zu ihrer Körpergröße.[86] Beim Empfang von Adenauer auf dem Moskauer Flughafen im Jahr 1955 wurde offensichtlich die deutsche Staatskarosse ins Bild montiert.[87] (Abb. 22)

Abb. 22: „Der erste Händedruck“ (Fotos: Ernst Grossar), in: Stern, Nr. 38, 18.09.1955, S. 3 ©

Das „selektive Beschweigen“ in Verbindung mit der „penetranten Konzentration auf die nationalsozialistische Führung“ und der „Fixierung auf deutsche Opfer“, womit Axel Schildt und auch Christina von Hodenberg die Haltung der Medienintellektuellen im Nachkriegsdeutschland kennzeichnen,[88] lässt sich in der Durchsicht aller Bildinhalte bis zum Jahr 1958 auch dem „Stern“ attestieren. So gab es von 1948 an bebilderte Meldungen zum „Nachleben“ Hitlers (z.B. „Der Luftschutzkoffer des A. Hitler“[89], „Im Wandschrank des Diktators“[90]) und Mussolinis (z.B. „Die Liebe Claretta Petacci’s“[91], „Wer zuviel weiß, wird liquidiert“[92]) und zu vergangenen Kriegsereignissen.

Einen gewichtigeren Anteil hatten aber die gegenwartsbezogenen Bildberichte zu den Kriegsfolgen: so z.B. über neue Kriegsgefahren, aktuelle Kriegsgefangenen-, Heimkehrer-, Flüchtlings- und Vertriebenenschicksale, Notlagen in der deutschen Nachkriegswirtschaft, den justiziellen Umgang mit Kriegsverbrechen als auch über neuerliche Zivilverbrechen, Rehabilitationen inhaftierter oder exilierter Militärführer und vor allem das Schicksal der deutschen Teilung und die empfundene fortgesetzte sowjetische Bedrohung. Erinnerungen, Wissen und Urteilskraft des Publikums zur Einordnung der Bilder wurden oftmals vorausgesetzt, wenn aus aktuellen Anlässen Informationen fragmentarisch und knapp gehalten wurden und Kommentierungen umso ausufernder ausfielen.

Bereits im Mai 1950 wurde im „Stern“ der Bildbericht des ehemaligen PK-SS-Kriegsberichters Friedrich Zschäckel unter dem Titel „Hitler war nicht an Bord“ veröffentlicht.[93] Zschäckel widerlegte darin anhand von Bilddokumenten das Gerücht, Hitler hätte im Juli 1945 an Bord eines U-Boots nach Argentinien flüchten können. Angefügt waren die zwei letzten Fotografien von Heinrich Hoffmann, die Hitler bei der Besichtigung der zerstörten Reichskanzlei zeigen. Den Bericht des behandelnden Augenarztes über die sieben in Berlin-Spandau einsitzenden Kriegsverbrecher illustrierten im Jahr 1950 Portraitfotos der Inhaftierten.[94] Eine textliche wie bildliche Verbindung zu den Tatvorwürfen gab es nicht. Im selben Jahr nahm der „Stern“ den Jahrestag der „Schicksalswende: Stalingrad, 19. November 1942“ zum Anlass für eine Doppelseite mit Bildern deutscher und russischer Kriegsberichter. Bilder und Begleittext beschrieben die deutsche Niederlage und deren Opfer als Folge der gegnerischen Übermacht, von Hitlers Starrsinn und des fehlenden Muts von Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, sich zu widersetzen.[95]

Im März 1952 veröffentlichte der „Stern“ den Tatsachenbericht „Der große Schwindel“ über die „Komödie der Entnazifizierung“. Der Autor Kurt Zentner hatte selbst aufgrund seiner sechsjährigen NSDAP-Mitgliedschaft im Rahmen einer Überprüfung seiner Entnazifizierung im Jahr 1946 die Position beim Berliner „Tagesspiegel“ verloren.[96] Mit der Bildunterschrift „Kein kabarettistischer Gag, sondern so geschehen …“ wurde eine Aufnahme des damaligen „Revue“-Fotografen Hanns Hubmann aus dem August 1948 gedruckt, die die Spruchkammer vor dem leeren Stuhl des „im Geiste entnazifizierten Führers“ zeigte.[97]

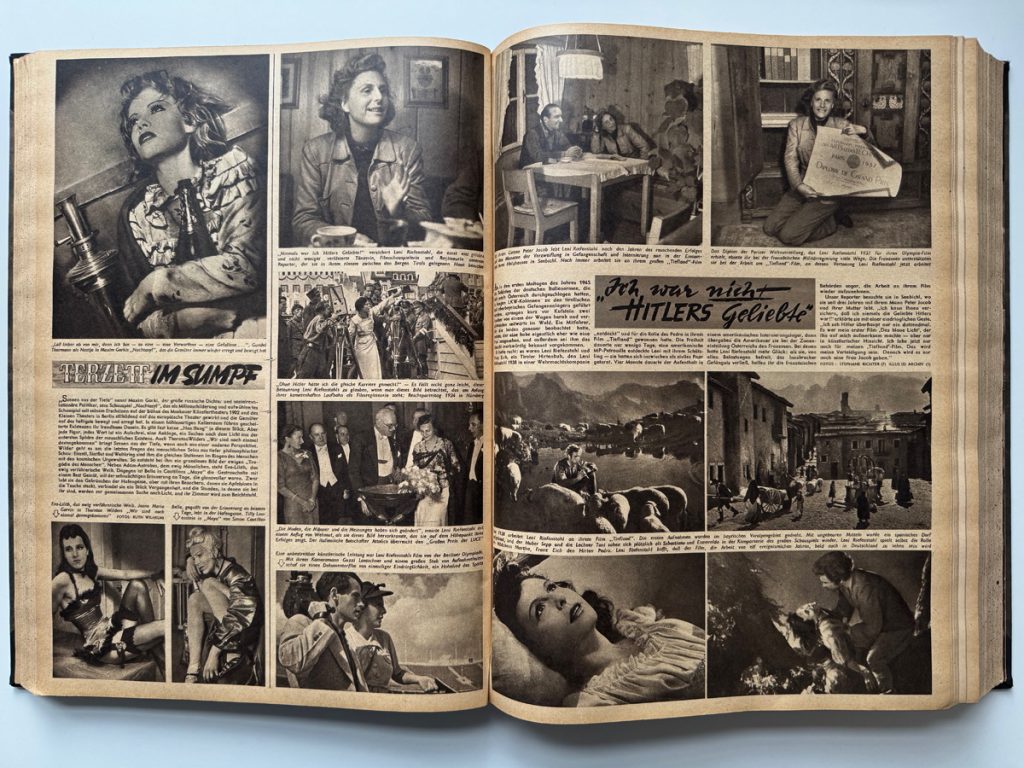

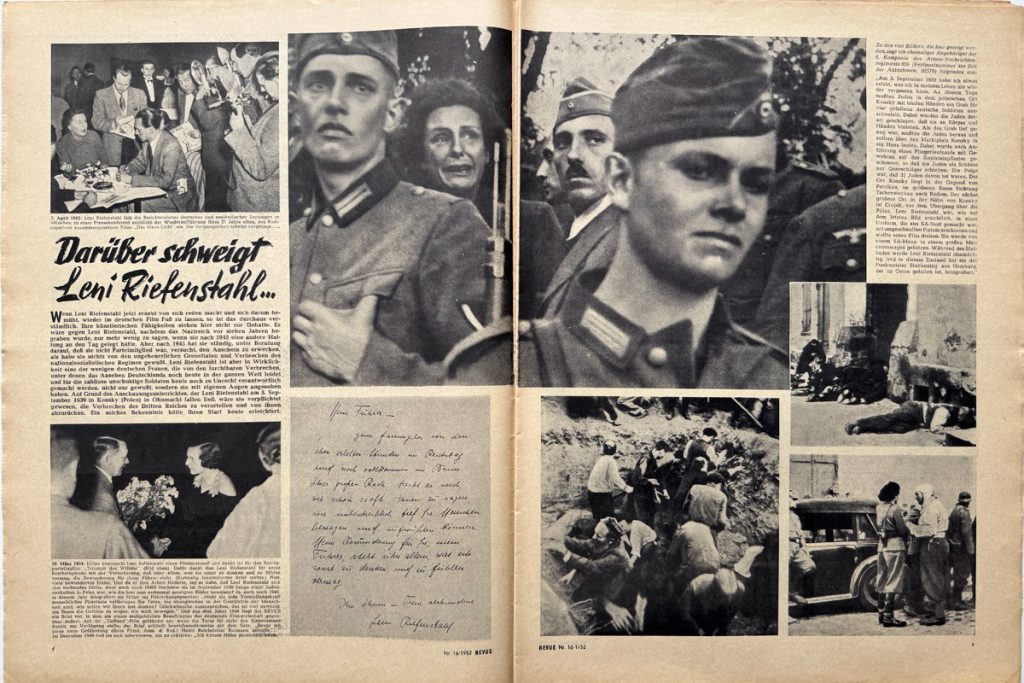

Im Mai 1952 wurde der „Stern“ mit dem Bericht „Ein Erpresser schoss daneben“ erstmalig zum Anwalt der gerade im Entnazifizierungsverfahren entlasteten Fotografin und Filmregisseurin Leni Riefenstahl.[98] Der bereits im April des Jahres erschienene anklagende Enthüllungsbericht der „Revue“ mit dem Titel „Darüber schweigt Leni Riefenstahl“ hatte zum Einspruch herausgefordert.[99] (Abb. 24) Mit dem Beitrag „Ich war nicht Hitlers Geliebte“ aus dem Jahr 1949 entstand eine spezifische Kontinuität, die später mit Riefenstahls Bildern vom afrikanischen Volk der Nuba, ihren Unterwasser-Aufnahmen und einem späten Interview weitere Höhepunkte erreichte.[100] (Abb. 23)

Abb. 23: „Ich war nicht Hitlers Geliebte“ (Fotos: Agentur Stéphane Richter, Illustrierte, Archiv), in: Stern Nr. 18, 01.05.1949, S. 22-23 ©

Abb. 24: „Darüber schweigt Leni Riefenstahl …“ (Fotos: ohne Angabe), in: Revue, Nr. 16, 19.04.1952, S. 6-7 ©

In seinem „Tatsachenbericht“ mit dem Titel „Die unsichtbare Front“ ging der Autor Jürgen Thorwald (Pseudonym des ehemaligen NS-Journalisten Heinz Bongartz, der u.a. für die SS-Zeitung „Das Schwarze Korps“ geschrieben hatte) auf das „Tagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht/Abwehr“ ein und schrieb u.a. über den SS-Oberführer Herbert Mehlhorn: „Der Mann, der den Krieg auslöste“. Der Artikel wurde mit Portraitbildern von Reinhard Heydrich, Alfred Naujocks und anderen Beteiligten ergänzt.[101]

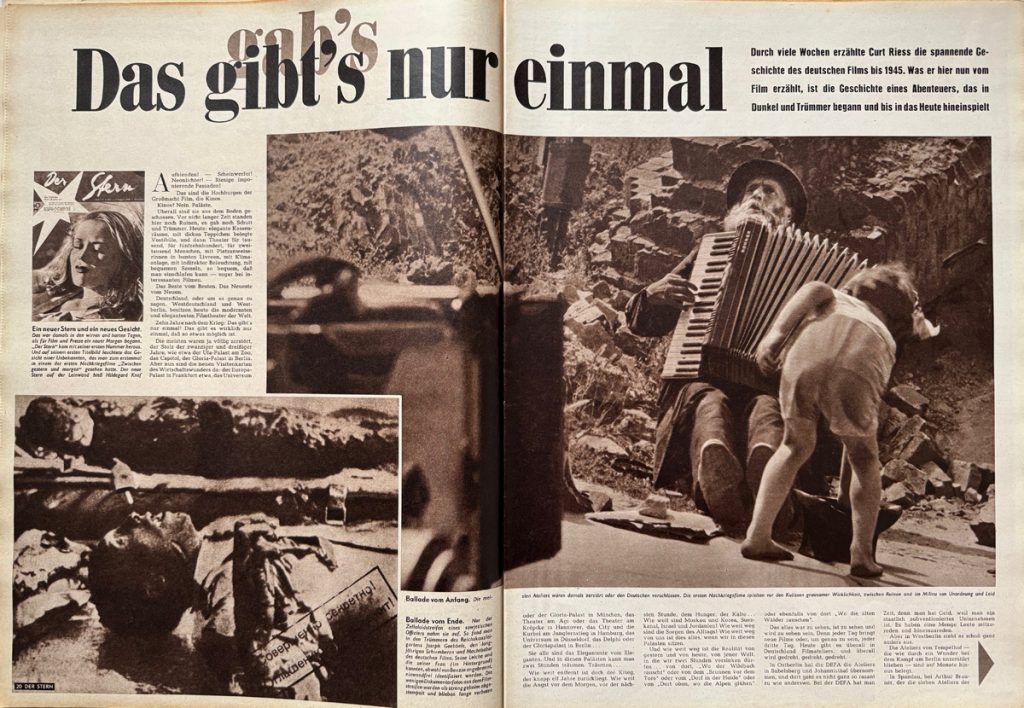

Mit späteren „Tatsachenberichten“ wie „Das gab’s nur einmal“[102] (Abb. 25) von Curt Riess (Februar 1956) über die Geschichte der Ufa unternahm der „Stern“ den Versuch, eine jüdische Perspektive zum Einfluss der NS-Propaganda auf das deutsche Kulturleben einzunehmen. Der Bericht des jüdischen Re-Migranten Riess wurde mit einer Fotografie des verbrannten Leichnams von Joseph Goebbels mit dem Bildtitel „Ballade vom Ende“ abgeschlossen. Kurz darauf kehrte man jedoch zu den bewährten Erlebnisberichten deutscher Militärs wie Franz von Werra[103] und Ernst Udet[104] zurück.

Abb. 25: „Das gab’s nur einmal“ (Fotos: ohne Angabe), in: Stern, ab Heft 7, 18.02.1956 ©

Wiederholt wurde im „Stern“ über Versuche nationalistischer Sammlungen und Vorbereitungen zu Parteigründungen berichtet – man positionierte sich dabei eindeutig in der liberalen Opposition. Schon 1949 wurde die Teilnahme ehemaliger Politiker, Juristen und Militärs an einem Sympathisantentreffen der verbotenen „Deutschen Rechtspartei“ öffentlich gemacht.[105] Im März 1952 wurde die Identität des Bundestagsabgeordneten der Sozialistischen Reichspartei (SRP) Fritz Rößler alias Dr. Franz Richter als ehemaliger Gauhauptstellenleiter der NSDAP in einem Bildbericht von Hellmut H. Prinz im „Stern“ aufgedeckt.[106] In der Serie „Un-heimliches Deutschland“ aus dem Jahr 1953 wurden Bildbeweise für eine aktive Moskauer Unterstützung von deutschen nationalistischen Gruppierungen wie dem „Deutschen Block“, der „Bewegung Reich“ und des „Stahlhelm“ angeführt.[107] Im Dezember 1954 erschien ein Bildbericht zur Versammlung der „Deutschen Partei“, der die Handgreiflichkeiten mit Parteigegnern zeigte.[108] (Abb. 26)

Abb. 26: „Andersdenkende wurden niedergeschlagen“ (Fotos: ohne Angabe), in: Stern, Nr. 49, 05.12.1954, S. 4-5 ©

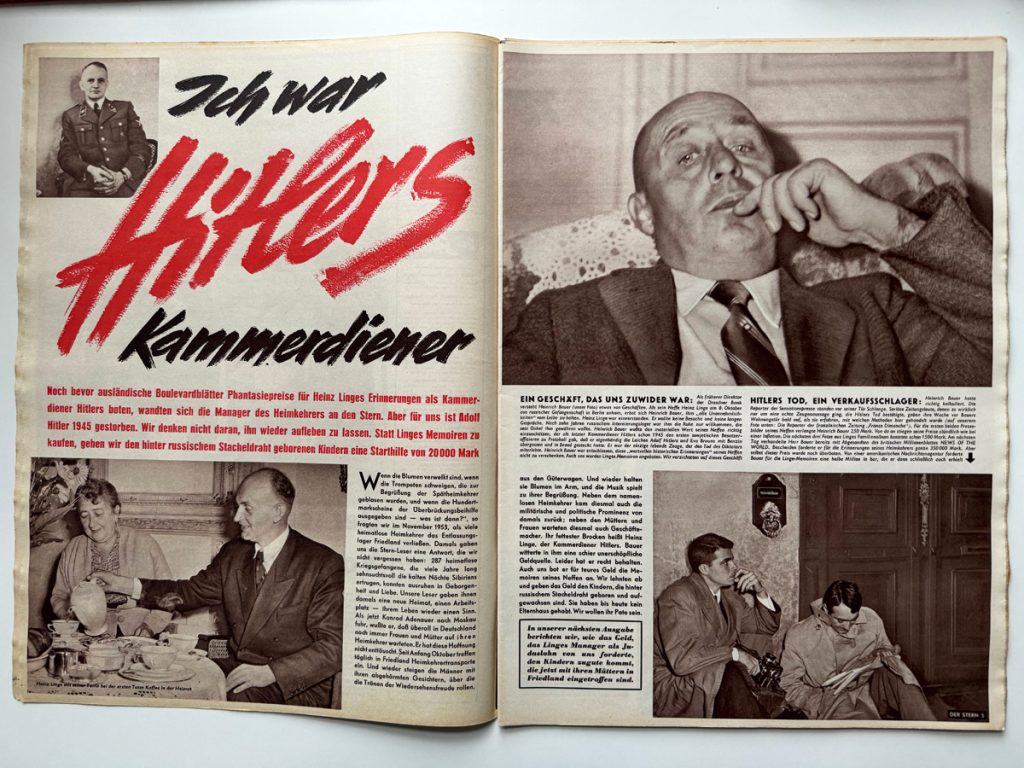

Im Oktober 1955 lehnten die Verantwortlichen des „Stern“ den Kauf der Veröffentlichungsrechte der Erinnerungen des SS-Offiziers und Chef des Persönlichen Dienstes von Adolf Hitler Heinz Linge inklusive des Bildmaterials aus dessen Privatalbum ab und bezeichneten „den Wettlauf der internationalen Skandalpresse nach diesem Bericht über ,Hitler in Unterhosen‘ für eine der beschämendsten Affären der Nachkriegszeit […]“.[109] (Abb. 27 und 28)

Abb. 27: „Ich war Hitlers Kammerdiener“ (Fotos: ohne Angabe), in: Stern, Nr. 44, 30.10.1955, S. 4-5 ©

Abb. 28: „Linge soll sprechen!“ (Fotos: ohne Angabe), in: Revue, Nr. 47, 19.11.1955, S. 8-9 ©

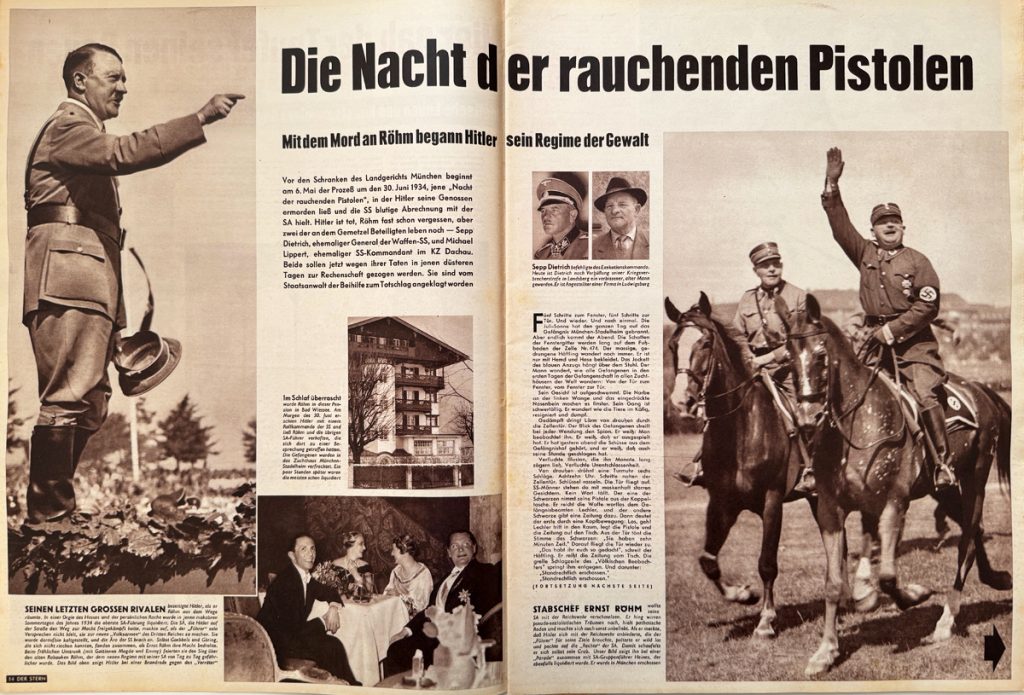

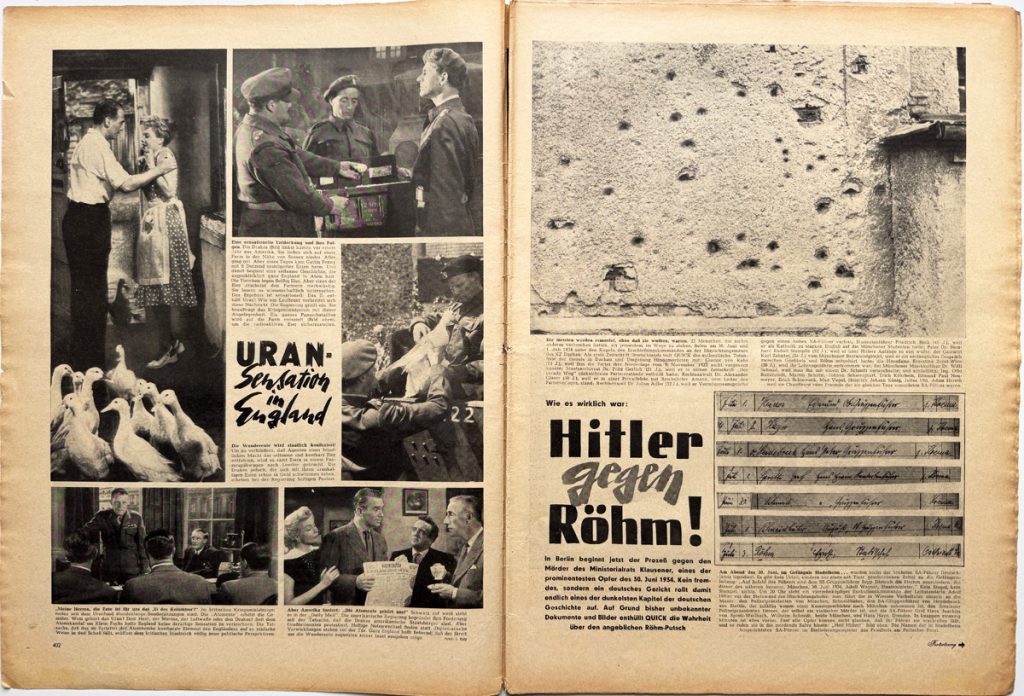

Anlässlich des Prozesses um den Mord am Stabschef der SA Ernst Röhm erschien im Mai 1957 im „Stern“ der Artikel „Die Nacht der rauchenden Pistolen“.[110] Hierfür wurden die großflächigen Archivbilder von Hitler und Röhm in Uniform den kleinformatigen „Passbildern“ der angeklagten ehemaligen SS-Offiziere Joseph Dietrich und Michael Lippert gegenübergestellt. (Abb. 29) Vor dem ersten Prozess gegen Joseph Dietrich im April 1951 war schon in der „Quick“ ein mehrteiliger Bildbericht „Wie es wirklich war: Hitler gegen Röhm!“ (Abb. 30) mit einem Foto von den Einschüssen an der Hinrichtungsmauer im Konzentrationslager Dachau veröffentlicht worden.[111]

Abb. 29: „Die Nacht der rauchenden Pistolen“ (Fotos: Archiv), in: Stern, Nr. 17, 04.05.1957, S. 14-18 ©

Abb. 30 „Wie es wirklich war: Hitler gegen Röhm!“, in: Quick, Nr. 13, Jg. 4, 01.04.1951, S. 402 ©

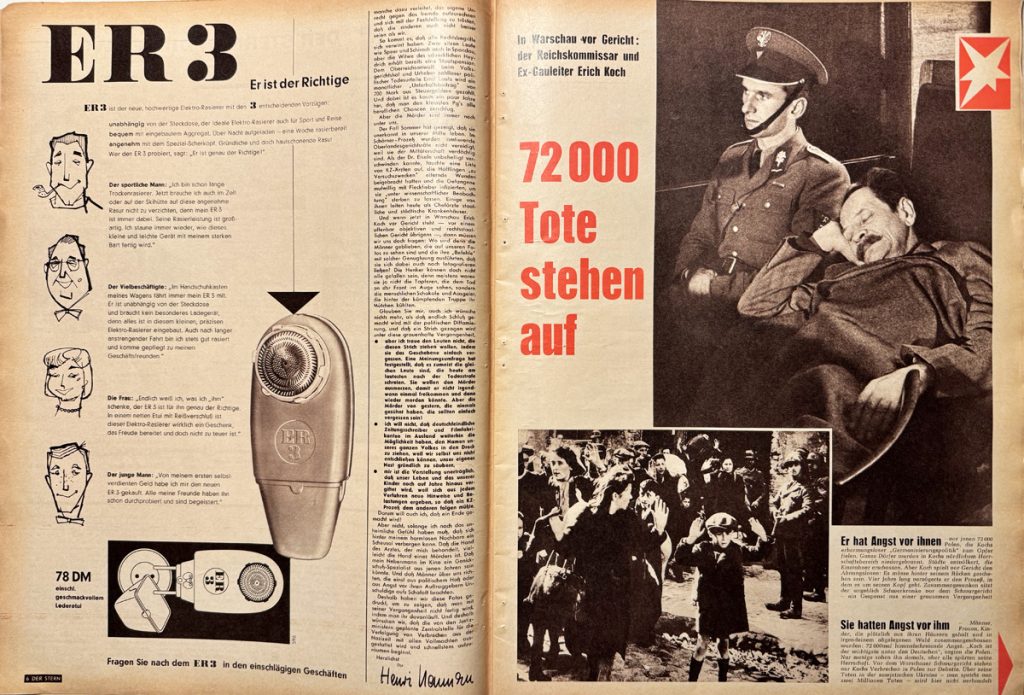

Im November 1958 anlässlich der Gerichtsverhandlung gegen den ehemaligen Gauleiter der NSDAP Erich Koch in Polen erschien unter dem Titel „72.000 Tote stehen auf“[112] erstmalig ein Bildbericht zu den Verbrechen am jüdischen Volk. (Abb. 31) Mit Nannens Kommentar – „Viele meinen: Solche Bilder wollen wir nicht mehr sehen“ – versehen, zeigte die Zeitschrift PK-Aufnahmen aus dem sogenannten Stroop-Bericht über die Niederschlagung des Warschauer Aufstands von 1943. Henri Nannen sprach sich in seinem Editorial vehement für die Veröffentlichung dieser Bilder und für die weitere Verfolgung von NS-Verbrechen aus.

Abb. 31: „72.000 Tote stehen auf“ (Fotos: ohne Angabe), in: Stern, Nr. 46, 15.11.1958, S. 7 ©

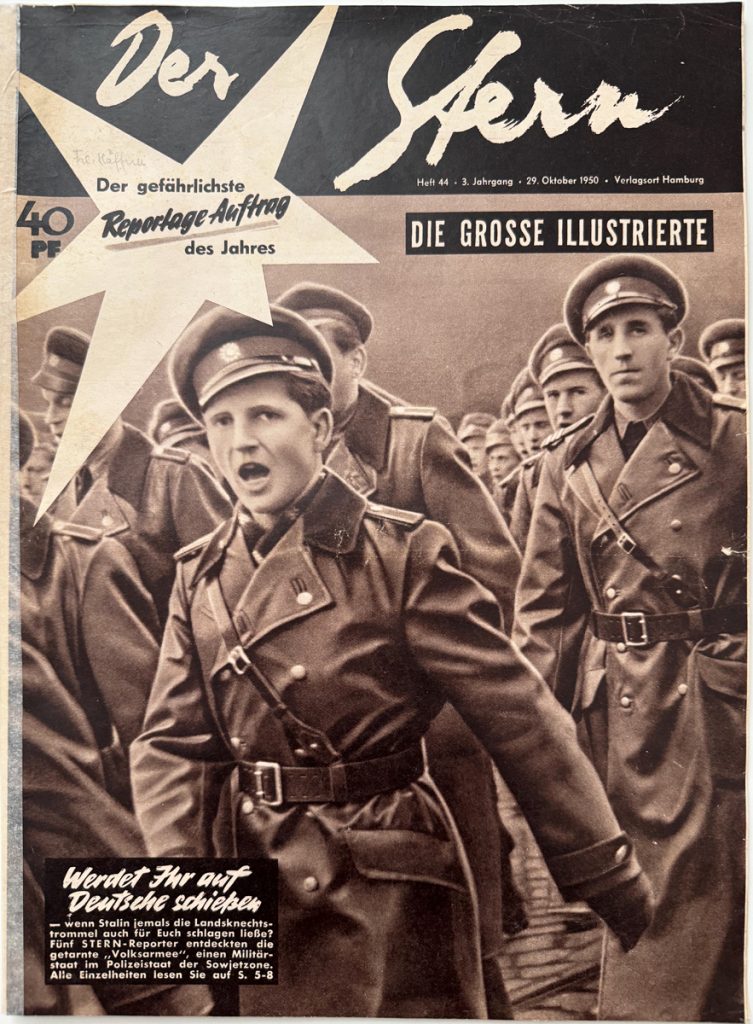

Eine Kehrseite der Verwestlichung oder auch ihr konsensueller Kern und daher wohl auch die auffälligste inhaltliche Kontinuität war, insbesondere mit dem Blick auf die deutsche Teilung, der Antikommunismus. Hier befand sich der „Stern“ im sicheren Konsens mit der Adenauer-Regierung sowie breiten Teilen der Gesellschaft und knüpfte an eine vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus reichende Tradition an.[113] Die Bildberichterstattung versuchte, hierfür immer wieder visuelle Belege anzuführen. Im Oktober 1950 übernahmen fünf nicht genannte Fotojournalisten mit ihrem Report über den Aufbau der Deutschen Volkspolizei „den gefährlichsten Reportageauftrag des Jahres“, wie es ziemlich reißerisch im „Stern“ hieß.[114] (Abb. 32) Die Serie über drei Hefte griff den Einsatz sechs ehemaliger Generäle der Wehrmacht im deutschen Nachbarstaat auf, die nun als Gruppenkommandeure und Inspekteure den Aufbau der Volkspolizei anleiteten.

Abb. 32: Titel „Werdet Ihr auf Deutsche schießen“ (Fotos: ohne Angabe), in: Stern,

Nr. 44, 29.10.1950, Titel ©

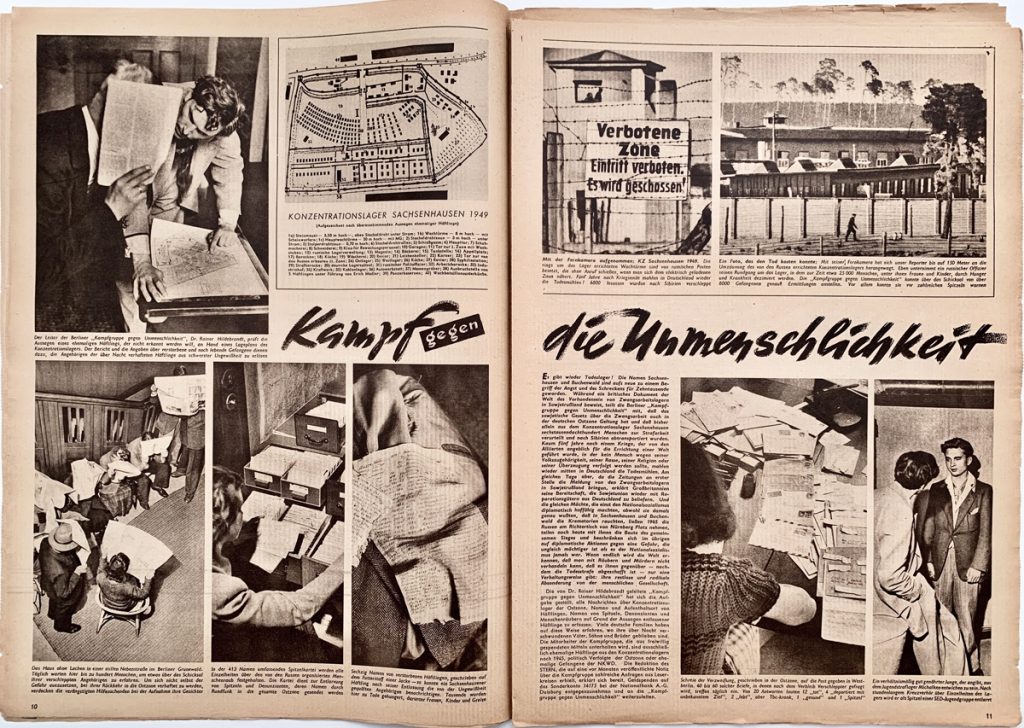

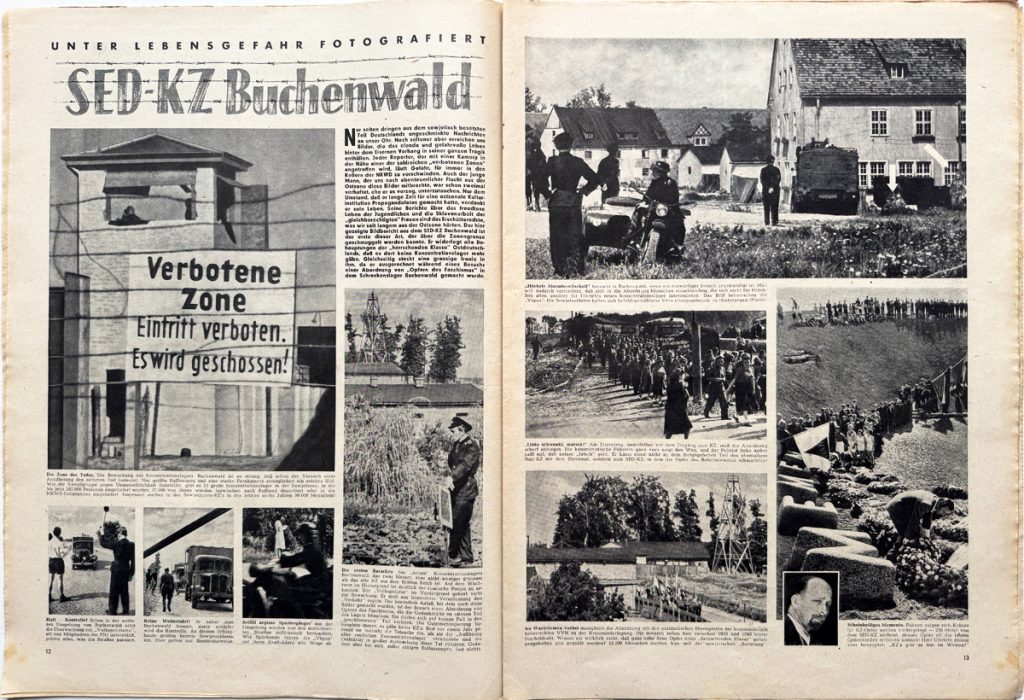

In der Folgezeit wurde mit immer neuen Bild/Text-Kombinationen versucht, aus unterschiedlicher Hand das Paradigma zu belegen.[115] Nationalsozialistische Termini wurden umetikettiert u.a. SBZ = GAU, DVP = GESTAPO, OG = VGH, FDJ = HJ, SSD = SD, Spezlag = KZ.[116] In einem Bildbericht aus dem August 1949 über die Westberliner „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“ wurden Richard Perlias „Geheimaufnahmen“ des Speziallagers „Sachsenhausen“ veröffentlicht und als Beleg für die Wiederinbetriebnahme von Konzentrationslagern angeführt.[117] (Abb. 33) Die Zeitschrift „Revue“ wies im August 1951 die gleiche Fotografie fälschlicherweise als das „SED-KZ Buchenwald“ aus.[118] (Abb. 34)

Abb. 33: „Kampf gegen die Unmenschlichkeit“ (Fotos: u.a. Richard Perlia, Pseudonym XYZ), in: Stern, Nr. 33, 14.08.1949, S. 10-11 ©

Abb. 34: „SED-KZ Buchenwald“ (Fotos: u.a. Richard Perlia, Pseudonym XYZ), in: Revue, Nr. 17, 28.04.1951, S. 12-13 ©

Fazit: Fotos, weil man der Vergangenheit nicht davonlaufen kann

Im allgemeinen Bemühen der Medien um Konsensorientierung[119] zeigte sich der „Stern“ zerrissen. Im Vorwort zu einer der vielen Gerichtsreportagen aus dem Jahr 1952 fasste die Redaktion ihr Credo als ein „Medium der Selbstreferenz“[120] so zusammen:

„Wer die Zeitungen liest und dabei die Politik nicht überschlägt, der ist mit großen Worten bald satt. […] Wir sind schließlich gebrannte Kinder, wir glauben nicht mehr an den Weihnachtsmann und nicht an Führer oder Befreier, mögen sie vom Osten oder Westen kommen. Und so lesen wir die Zeitungen lieber von hintenan, dort, wo die kleinen Geschichten aus unseren Tagen stehen, die unser Herz rühren […]. Aber es hängt dennoch alles zusammen.“[121]

Auch im „Stern“ wurde die Vergangenheit selektiv beschwiegen und lange Zeit (Bild-)Bekenntnisse zu Genozid, deutschen Kriegsverbrechen und der nachhaltigen NS-Verstrickung der deutschen Bevölkerung vermieden. Stattdessen pflegte die Redaktion die subjektiven Bilderzählungen in Gestalt von Sozial- und Gerichtsreportagen sowie den erwähnten Tatsachenberichten mit regem Gebrauch archivalischen Bildmaterials. Die „Stern“-Redakteure passten sich jedoch nicht eindeutig in die Kontinuität des Konsensjournalismus und das oben zitierte Credo ab Mitte der 1950er Jahre ein. Mit zunehmender Bereitschaft zum Dissens nahmen politisch unbequeme Berichte zur Grundversorgung, zur Finanzpolitik, zur Wiederbewaffnung, zu Gerichtsbarkeit, Pressefreiheit, Polizeigewalt zu. Und hierbei wusste man die Beweiskraft der Fotografie einzusetzen.

Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft suchte in ihren Transfermedien immer nachdrücklicher nach Selbstreferenz im Prozess fortschreitender Demokratisierung und Verwestlichung. Leser:innen einerseits und Herausgeber, Redakteure, Journalisten und Fotografen andererseits drängten im Prozess stetiger Selbstvergewisserung wechselseitig darauf, trotz der Belastungen aus der Vergangenheit und trotz partieller Kontinuitäten ihren Platz in der freiheitlichen politischen Ordnung zu verdienen. Die geschäftlichen und publizistischen Erfolge der Illustrierten hingen davon ab, wie gut sie ihre Funktion als Medien dieser Selbstreferenz erfüllen konnten. Informations- und Unterhaltungsnachfrage und -angebot wurden im gesetzten medienpolitischen Rahmen der Ära Adenauer laufend neu verhandelt, sodass sich die Demokratisierung der Medien und ihrer Macher nach 1945 trotz der Beharrungskräfte weiterentwickeln konnte und es zum Ende der 1950er Jahre zu einem Umschlag von der konsensorientierten zur kritischen Medienöffentlichkeit kam.

Die Fotografie des „Stern“ der 1950er Jahre wies zu einem – gemessen am Gesamtumfang – verhältnismäßig kleinen, zugespitzten Anteil inhaltliche Kontinuitäten aus der Zeit des Nationalsozialismus auf, was offensichtlich den beteiligten Journalisten wie einem Publikum geschuldet war, das zunächst nicht den aufklärenden Rückblick und noch weniger die Zuweisung kollektiver Schuld in Berichterstattung und Unterhaltung wünschte. Die im westlichen Antikommunismus verwendeten Kontinuitäten und ihre Vergleiche in Texten und Bildern konnten der Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen in keiner Weise Rechnung tragen. Henri Nannen nahm schließlich eine Haltung ein, die ein Jahrzehnt lang hatte reifen müssen. So schrieb er in seinem Editorial zum Prozess gegen Erich Koch aus dem Jahr 1958: „Deshalb haben wir diese Fotos gedruckt, um zu zeigen, dass man mit der Vergangenheit nicht fertig wird, indem man ihr davonläuft.“[122]

[1] Titel in der Eigenschreibweise bis 1959, Nr. 43, „Der Stern“, ab Nr. 44 „stern“; hier wird zur besseren Verständlichkeit „Stern“ genutzt.

[2] Stern-Sonderheft, Nr. 1, 16.09.2023, S. 3.

[3] Bertelsmann-Pressemitteilung, Gütersloh, 01.08.2022; https://www.bertelsmann.de/media/news-und-media/pressemitteilungen-als-pdf/2022/pm-20220801-wissenschaftliche-aufarbeitung-stern-dt.pdf [10.01.2025]; siehe auch die Vorstellung des Projekts „Der Stern und seine Geschichte(n): Historische Wurzeln, Themen, Akteure und Wandlungen in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik“ auf der IfZ-Website: https://www.ifz-muenchen.de/forschung/ea/forschung/geschichte-des-stern [10.01.2025].

[4] Im Jahr 1951 nannte das Impressum Lore Bollermann als erste weibliche Redakteurin in der Stammredaktion. In den 1950er Jahren kamen Ursula Fackelmann, Galina Kortmann (geb. Hellwege) und Ingela Zimmermann (Hamburg), Vera Berthold (Rhein-Main), Yvonne M. Spiegelberg (New York) hinzu. Dennoch war der überwiegende Teil der hier behandelten Fotografen, Redakteure und Verleger zu dieser Zeit männlich. Daher wird in diesem Text die männliche Form verwendet.

[5] Um eine umfangreichere Übersicht über die hier angesprochenen Akteure im Untersuchungszeitraum zu gewinnen, sei auf die Zusammenstellung von Fotografen, Redakteuren und Verlegern verwiesen, die mit Rücksicht auf den Textfluss als Anhang zu diesem Beitrag erschienen ist: Reiner Hartmann, Auflistungen von Fotografen, Redakteuren und Verlegern in der Bundesrepublik der 1950er Jahre. Materialien zum Artikel: Der „Stern“ und die Fotografie. NS-Kontinuität im (Bild-)Journalismus nach 1945?, in: Visual History, 03.02.2025.

[6] Stern-Sonderheft 1/2023, S. 3.

[7] Horst Holzer, Illustrierte und Gesellschaft. Zum politischen Gehalt von „Quick“, „Revue“ und „Stern“, Freiburg i.B. 1967, S. 295.

[8] Otto Walter Haseloff, Stern. Strategie und Krise einer Publikumszeitschrift, Mainz 1977, S. 838f.

[9] Michael Schornstheimer, Bombenstimmung und Katzenjammer. Vergangenheitsbewältigung: Quick und Stern in den 50er Jahren, Köln 1989.

[10] Alexander von der Borch-Nitzling, Das Dritte Reich im stern. Vergangenheitsverarbeitung 1949-1995, Göttingen 2000, S. 159f.

[11] Karin Hartewig, Wir sind im Bilde. Eine Geschichte der Deutschen in Fotos vom Kriegsende bis zur Entspannungspolitik, Leipzig 2010.

[12] Tim Tolsdorff, Von der Stern-Schnuppe zum Fix-Stern. Zwei deutsche Illustrierte und ihre gemeinsame Geschichte vor und nach 1945, Köln 2014.

[13] Sebastian Barth, Umgeschriebene Geschichte? Die Hitler-Tagebücher und ihr Echo, Stuttgart 2023, S. 60.

[14] Klaus Ceynowa/Cornelia Jahn/Eva Kraus/Regina Retter, Wie digitalisiert man 15 Millionen Pressefotos? Das analoge stern-Fotoarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek und seine digitale Transformation, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 68 (2021), H. 6, S. 328-337, online unter https://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00303436/j21-h6-auf-1.pdf [10.01.2025].

[15] Die Untersuchung umfasst die „Stern“-Hefte 1/1948, vom 01.08.1948, bis Heft 52/1959, bis zum 26.12.1959.

[16] Tolsdorff, Von der Stern-Schnuppe zum Fix-Stern, S. 279-284.

[17] Ebd., S. 284 und 510.

[18] Stern, Nr. 7, 15.02.1953: Impressum und folgende Hefte; zum Generationenkonzept siehe Christina von Hodenberg, Zur Generation der 45er. Stärken und Schwächen eines Deutungsmusters, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ): 1945, 70 Jg., 4-5/2020, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/303637/zur-generation-der-45er/[10.01.2025]. Im Rahmen des „Kriegshilfeeinsatzes“ wurden ab Februar 1942 Jungen bereits ab dem 15. Lebensjahr rekrutiert. So wurde auch Franz Kliebhan 1944 minderjährig in die SS eingezogen.

[19] In den Impressen ab 1948 wurden folgende Redaktionen genannt: Chefredaktion, Bildredaktion, Redaktion (im Stammhaus), Süddeutsche Redaktion (ab 1949), Westdeutsche Redaktion (ab 1949), Berliner Redaktion (ab 1951), Frankfurter Redaktion (ab 1953), ab 1954 kamen die Auslandsredaktionen in Wien, Rom, Paris, London, Skandinavien, New York und Rio de Janeiro hinzu. Ab 1958 erweiterten sich die Redaktionen stetig.

[20] Tolsdorff, Von der Stern-Schnuppe zum Fix-Stern, S. 255.

[21] Harold Evans, Eye Witness. 25 Years through World Press Photos, London 1981, S. 191, online unter https://archive.org/details/eyewitness25year0000evan [10.01.2025].

[22] Uwe Göbel, Zeitschriftengestaltung im Wandel, in: Andreas Vogel/Christina Holtz-Bacha (Hg.), Zeitschriften und Zeitschriftenforschung, Sonderheft 3/2002: Publizistik, Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung, Wiesbaden 2002, S. 219-240, hier S. 226.

[23] Associated Press (Hg.), Covering Tyranny, The AP and Nazi Germany: 1933-1945, New York 2017, S. 62f., https://www.ap.org/about/ap-in-germany-1933-1945/ [10.01.2025]; siehe auch Diethart Kerbs u.a. (Hg.), Die Gleichschaltung der Bilder. Zur Geschichte der Pressefotografie 1930-36, Berlin 1983, S. 191ff. Der Fotohistoriker Diethard Kerbs konnte im Jahr 1983 ein Gespräch mit Beukert über dessen Erinnerungen an die Bildberichterstattung über die Novemberpogrome 1938 führen. Beukert hatte mit vier AP-Fotografen gearbeitet, die nach 1939 in verschiedenen Propagandakompanien zum Einsatz kamen. Beukert nannte die Fotografen Kurt Boecker, Eric Borchert, Franz Roth und Gerd Baatz. Ab April 1939 wurde Beukert Chefredakteur im Bildverlag Heinrich Hoffmanns. Nach 1945 war er bei United Press angestellt.

[24] „1943 – Vorwärts dem Endsieg entgegen“ (Montage Ernst Grossar), in: Der Alemanne Jg. 1943, Folge 1, 31. Dez.-1. Jan., S. 2, online unter https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/der_alemanne [10.01.2025].

[25] Vgl. Bayerische Staatsbibliothek. Stern-Fotoarchiv. Stern Fotografen: Ernst Grossar, https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/stern-fotoarchiv/stern-fotografen/ernst-grossar/ [10.01.2025].

[26] Thomas Höpker/Robert Lebeck (Hg.), Stern-Bilder 1948-1988. 40 Jahre Zeitgeschehen – 40 Jahre Fotojournalismus, Hamburg 1988, S. 319.

[27] Günther Dahl, Blick hinter die spanische Wand (Fotos: Eberhard Seeliger), in: Die Wildente, hg. v. Günther Heysing, 2. Folge, Dezember 1952, S. 9-11.

[28] Stern, Nr. 48, 30.11.1952, S. 7ff.: „Blick hinter die spanische Wand“ (Fotos: Eberhard Seeliger).

[29] Tolsdorff, Von der Stern-Schnuppe zum Fix-Stern, S. 170 und S. 204.

[30] „Quick fragt: Warum hohe Honorare an ausländische Beutearchive?“, in: Die Wildente, hg. v. Günther Heysing, 1. Folge, August 1952, S. 6.

[31] Vgl. Hartewig, Wir sind im Bilde, S. 56.

[32] Stern, Nr. 49, 11.09.1949, S. 28-29: „Zum Schutze der Republik“ (Fotos: Hellmut H. Prinz).

[33] Auch andere Redaktionsmitglieder der 1950er Jahre wie Reinhard Überall (München), Günter Peis (Hamburg), Giovanni M. Schuller (Rom), Edmund Lutrand (Paris), Peter G. Wichmann (London) und Erwin Löwe (Skandinavien) fotografierten in Ausnahmefällen selbst, siehe z.B. Stern, Nr. 13, 28.03.1953, Impressum.

[34] Karin Hartewig, Wir sind im Bilde, S. 154.

[35] Stern, Nr. 5, 29.01.1950, S. 10: „Scheinkrieg in der Heide“ (Fotos: Heinz-Ulrich Wieselmann); Stern, Nr. 12, 24.03.1956, S. 8-9: „Ich war Soldat in vier Armeen“ (Fotos: Jochen Grossmann); Stern, Nr. 27, 05.07.1953: „In München macht der Mob mobil“ (Fotos: Berthold Fischer, Alfred Strobel).

[36] Stern, Nr. 48, 27.11.1949, S. 10-11: „Selbstmord ist Verrat!“ (Fotos: Klaus F. Kallmorgen).

[37] Vgl. Rolf Sachsse, Die Erziehung zum Wegsehen. Fotografie im NS-Staat, Dresden 2003, S. 89, 392.

[38] Stern, Nr. 26, 26.07.1949, S. 8-9: „Rationierung überflüssig“; Nr. 39, 25.09.1955, S. 13-15: „Unser täglich Brot wird täglich teurer“ (Fotos: Heinrich Heidersberger).

[39] Stern, Nr. 45, 06.11.1949, S. 32: „Kleid aus Licht“ (Fotos: Heinrich Heidersberger).

[40] Stern, Nr. 42, 21.10.1951, S. 4-5: „Hypothek der Bombennächte“ (Fotos: Klaus Lehrle).

[41] Stern, Nr. 36, 04.09.1949, S. 4-5: „30. August 1939, 18:00 Uhr“ (Fotos: Georg Schmidt, Interphot).

[42] Vgl. FotografenWiki: Hanns Tschira, https://fotografenwiki.greven-archiv-digital.de/index.php/Hanns_Tschira [10.01.2025].

[43] Stern, Nr. 41, 09.10.1949, S. 32: „Augenweide“ (Fotos: Georg Schmidt).

[44] Stern, Nr. 12, 24.03.1956, S. 8-9: „Ich war Soldat in vier Armeen“ (Fotos: Jochen Grossmann).

[45] Stern, Nr. 19, 11.05.1952, S. 37-38: „‚Stern‘Flug nach Südamerika knüpft neue Verbindungen“ (Fotos: Jochen Grossmann); Stern, Nr. 20, 18.05.1952, S. 37-38: „Columbianisches Abenteuer“ (Fotos: Jochen Grossmann).

[46] Berliner Illustrierte Zeitung, 50. Jahrgang, Nr. 29, 17.07.1941: „Das sind vier, die in 25 Minuten 6 Panzer zerschossen.“ (Fotos: u.a. Reinhold Lessmann).

[47] Stern, Nr. 39, 28.09.1953, S. 8-9: „Wüstenfüchse Wüstenratten“ (Fotos: Reinhold Lessmann).

[48] Stern, Nr. 45, 11.11.1951, S. 8-9: „Staatsgeheimnisse zu herabgesetzten Preisen“ (Fotos: Nikolaus von Gorrissen, Jochen von Lang); Stern, Nr. 5, 01.02.1953, S. 6-7: „Mit Schnurpfeil trat der Tod ins Zimmer“ (Fotos: Nikolaus von Gorrissen, Jochen von Lang); Stern, Nr. 16, 17.04.1955, S. 5-7: „Steuerzahler, Dein Geld!“ (Fotos: Nikolaus von Gorrissen).

[49] Stern, Nr. 31, 30.07.1950, S. 9-11: „Besiegte auch im Tode?“ (Fotos: Henri Nannen).

[50] Vgl. Filmportal.de: Illustrierte, https://www.filmportal.de/en/movie/illustrierte_ea43d4a6d9605006e03053d50b37753d [10.01.2025].

[51] Stern, Nr. 45, 11.11.1951, S. 38-39: „Als der Stern ein Star wurde“ (Fotos: ohne Angabe).

[52] Stern, Nr. 2, 08.01.1950, S. 9-10: „Sieben sitzen – von vier Nationen bewacht“ (Fotos: Werner Wünsch).

[53] Revue, ab Nr. 27, 07.07.1951, „Hinter den Mauern von Spandau“ (Fotos: Werner Wünsch).

[54] Stern, Nr. 26, 28.06.1953, S. 2-5: „Das Volk steht auf“ (Fotos: Günter Busse, Rudolf Klicks, Richard Perlia, Horst Peters, Pitt Severin); Stern, Nr. 40, 07.10.1951, S. 6-7: „Wo Göring saß – sitzt Grotewohl“ (Fotografen: Richard Perlia, Werner Wünsch).

[55] Stern, Nr. 42, 16.10.1949, Titel, S. 5: „Ich war Hitlers Double. Ausnahmsweise kein Tatsachenbericht“ (Fotos: Wilhelm August Hurtmanns).

[56] Vgl. René Martens, Bekenntnisse eines Schreibtischtäters, in: taz, 24.07.2010, S. 27, https://taz.de/Bekenntnisse-eines-Schreibtischtaeters/!403927/ [10.01.2025].

[57] Stern, Nr. 17-23, 23.04.-04.06.1950: „Rudel, Galland, Baumbach in Argentinien, Stalin bot ein Stargehalt, aber Professor Tank ging nach Argentinien“ (Fotos: Friedrich Zschäckel).

[58] Stern, Nr. 43, 23.10.1955, S. 4-7: „Heimkehr 55“ (Fotos: Georg Brock, Gerd Heidemann, Helmuth Pirath, Ludwig Wiedemann).

[59] „Günther Wiedemann“, in: Die Wildente, hg. v. Günther Heysing, 27. Folge März 1965, S. 78.

[60] Vgl. zu Helga Boddin: Biografien-Datenbank: Frauen aus Hamburg: https://hamburg-frauenbiografien.de/item/4300 [10.01.2025]; Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 28, 14.07.1938, Titel: „Die erste Aufnahme der Familie Göring“ (Foto: Rosemarie Clausen); Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 12, 23.03.1939, S. 435: „Anmutige Kleider“ (Fotos: Sonja Georgi); Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 26, 02.07.1942, S. 382-383: „Junger Ruhm im alten Bayreuth“ (Fotos: Relang); Clementine zu Castell (Hg.) Glaube und Schönheit. Ein Bildbuch von den 17-21-jährigen Mädeln, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher Nachfolger GmbH, München 1940 (Fotos: u.a. Thea Umlauff).

[61] Kristall, Nr. 14, 1952, Titel: „Heimkehrerin Elsbeth Rosch“ (Foto: Rosemarie Clausen); Kristall, Nr. 12, 1952, S. 364-365: „Die Hagenbecks und ihre Tiere“ (Fotos: Thea Umlauff).

[62] Vgl. den Eintrag zu J.F.G. Umlauff, in: Proveana. Datenbank Provenienzforschung, https://www.proveana.de/de/koerperschaft/jfg-umlauff [10.01.2025].

[63] Heute – Die illustrierte Zeitschrift, Nr. 39, 01.07.1947, S. 16-17: „Frauen malen“ (Fotos: Relang); Revue, Nr. 5, 13.03.1949, S. 10-11: „Winter-Auskehr“ (Fotos: Ernst Hausknost und Relang).

[64] Signal, Nr. 20, 2. Oktoberheft 1941, französische Ausgabe, S. 28-29: „Prague 1941” (Fotos: Anneliese Schulz).

[65] Signal, Nr. 7, 1944, niederländische Ausgabe, S. 24: „Das zauberhafte Lächeln von Anneliese Uhlig“ (Foto: Tobis Film); Stern, Nr. 3, 17.01.1954, S. 10: „Bericht aus der Neuen Welt“ (Fotos: Anneliese Uhlig).

[66] Vgl. Geni-Profil von Pitt Severin, https://www.geni.com/people/Pitt-Severin/4871709853530012637 [10.01.2025]; vgl. Stolpersteine Berlin: Paula Bernstein, geb. Lehmann, https://www.stolpersteine-berlin.de/de/guntzelstr/45/paula-bernstein [10.01.2025]. Meyendorff genoss eine ungebrochene Popularität und war auf dem „Stern“-Titel von Heft Nr. 50 im Jahr 1951 abgebildet.

[67] Signal, Nr. 14, 1942, S. 27-29: „Auf Befehl! – Die Zerstörungen der Kulturstätten Lübecks und Rostocks“ (Fotos: Enno Kind).

[68] Vgl. FotografenWiki: Enno Kind, https://fotografenwiki.greven-archiv-digital.de/index.php/Enno_Kind [10.01.2025]; FemBio: Antje Kind-Hasenclever, https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/antje-kind-hasenclever/ [10.01.2025].

[69] Vgl. FotografenWiki: Norbert Leonard, https://fotografenwiki.greven-archiv-digital.de/index.php?title=Norbert_Leonard [10.01.2025].

[70] Siehe Bildsignaturen und Impressen aus den ersten Jahrgängen der folgenden Illustrierten: „Revue“ ab November 1946: u.a. Benno Wundshammer, Ludwig Weitz, Klaus Collignon, Hellmut H. Prinz, Ernst Grossar; „Neue Illustrierte“ ab September 1946: u.a. Wolfgang Weber, Walter Dick, Bernd Lohse, Willi Ruge; „Der Spiegel“ ab Januar 1947: u.a. Max Ehlert, Reinhold Lessmann, Georg Schmidt, Carl August Stachelscheid, Hannes Kilian; „Quick“ ab April 1948: u.a. Hanns Hubmann, Hilmar Pabel, Hannes Betzler, Alfred Strobel; „abz Aktuelle Bilderzeitung“ ab Januar 1949: u.a. Bruno Waske, Theodor Michael Scheerer, Hans Truöl, Ernst Grossar, Horst G. Loska; „Kristall“ ab Februar 1949 und „Neue Münchner Illustrierte“ ab Februar 1950: Hannes Betzler, Heinz Hering, Hannes Rosenberg, Kurt Schraudenbach, Alfred Strobel.

[71] Christina von Hodenberg, Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit 1945-1973, Göttingen 2006, S. 183ff.

[72] Axel Schildt, Medien-Intellektuelle in der Bundesrepublik, Göttingen 2020, S. 360f.

[73] Die Angaben wurden von mir [R.H.] über Zählungen und Flächenmaße anhand von Stichproben aus den Jahren 1950-1959 ermittelt.

[74] Stern, Nr. 34, 26.08.1951, S. 6: „Jeder legt noch schnell ein Ei …“ (Fotos: Hans Schlitz).

[75] Stern, Nr. 22, 01.06.1952, S. 6-7: „‚Hinaus aus Deutschland mit dem Schuft!‘ Hans Habe: ‚Alle Deutschen sollen brennen‘“ (Fotos: ohne Angabe).

[76] Stern, Nr. 25, 22.06.1952, S. 9: „Hetzen, drehen, Geld kassieren …“ (Fotos: Karl F. Schuster, Monarchfilm).

[77] Stern, Nr. 6, 11.02.1951, Titel, S. 4-5: „Wo ist General Ramcke?“ (Foto: PK Hans-Georg Schnitzer).

[78] Quick, Nr. 38, 21.09.1952, Titel, „Der Wüstenfuchs“ (Foto: Fred Rieder); Revue, Nr. 20, 16.05.1953, S. 6-7: „Rommel gewinnt seine letzte Schlacht“ (Fotos: ohne Angabe).

[79] Stern, Nr. 38, 23.09.1951, Titel: „Diese Frau ist ein fliegendes Phänomen!“ (Foto: Archiv).

[80] Stern, Nr. 25, 22.06.1952, Titel: „Geliebte Feindin“ (Foto: Cardinal).

[81] Stern, Nr. 31, 05.08.1951, S. 11ff.: „Nicht Gnade sondern Recht. Wofür büßen die Generalfeld Kesselring und Manstein?“ (Fotos: AP, Archiv).

[82] Stern, Nr. 43, 25.10.1953, S. 8-9: „Alle Geduld hat ein Ende“ (Fotos: Reinhold Lessmann).

[83] Revue Nr. 14, 05.04.1952: „Die Letzten von Werl“ (Fotos: Benno Wundshammer).

[84] Stern, Nr. 45, 06.11.1949, S. 10-11: „Fernruf 01“ (Fotos: Klaus F. Kallmorgen); Stern, Nr. 52, 25.12.1949, S. 11, „Hetzjagd an der Grenze“ (Fotos: Horst G. Loska).

[85] Stern, Nr. 31, 05.08.1951, S. 7: „Kalter Kaperkrieg an feuchten Grenzen“; Stern, Nr. 32, 12.08.1951, S. 4-5: „An der heißen Grünen Grenze“ (Fotos: Rudolf Zscheile).

[86] Stern, Nr. 23, 08.06.1952, Titel: „Vier auf einen Streich“ (Fotos: Friedrich Böltz).

[87] Stern, Nr. 38, 18.09.1955, S. 3: „Der erste Händedruck“ (Fotos: Ernst Grossar).

[88] Hodenberg, Konsens und Krise, S. 183ff.; Schildt, Medien-Intellektuelle, S. 360f.

[89] Stern, Nr. 53, 31.12.1950, S. 9: „Der Luftschutzkoffer des A. Hitler“ (Fotos: Rolf W. Gonther).

[90] Stern, Nr. 1, 04.01.1953, S. 30: „Im Wandschrank des Diktators“ (Foto: John Everhard).

[91] Stern, Nr. 29, 17.07.1949, Titel: „Mein Leben gehört Dir“ (Fotos: Archiv).

[92] Stern, Nr. 20, 18.05.1957, S. 4-5: „Wer zuviel weiß, wird liquidiert. Im Prozess um Mussolinis Goldschatz tauchen die Schatten der Vergangenheit auf“ (Fotos: Archiv).

[93] Stern, Nr. 22, 28.05.1950, S. 10-11: „Hitler war nicht an Bord“ (Fotos: Friedrich Zschäckel).

[94] Stern, Nr. 6, 05.02.1950, S. 8-9: „Lieber wäre ich tot“ (Fotos: unbekannt).

[95] Stern, Nr. 47, 19.11.1950, S. 10-11: „Schicksalswende: Stalingrad 19. November 1942“ (Fotos: Archiv).

[96] Tolsdorff, Von der Stern-Schnuppe zum Fix-Stern, S. 274.

[97] Stern, Nr. 9, 02.03.1952, S. 10ff.: „Der große Schwindel“ (Fotos: Hanns Hubmann).

[98] Stern, Nr. 18, 04.05.1952, S. 10: „Ein Erpresser schoss daneben“ (Fotos: ohne Angabe).

[99] Revue, Nr. 16, 19.04.1952, S. 6-7: „Darüber schweigt Leni Riefenstahl …“ (Fotos: Revue nannte das SA- Mitglied Stubbening als Urheber der belastenden Fotos. Im Entnazifizierungsverfahren konnte die Bildentstehung und Urheberschaft nicht geklärt werden.).

[100] Stern Nr. 18, 01.05.1949, S. 22-23: „Ich war nicht Hitlers Geliebte“ (Fotos: Agentur Stéphane Richter), Stern, Nr. 2, 10.01.1954, S. 12-13: „Eine Welt versank“ (Fotos: ohne Angabe); Stern, Nr. 51, 14.12.1969: „Bilder, die noch keiner sah“, Titel (Fotos: Leni Riefenstahl); Stern Nr. 41, 02.10.1975: „Nuba, das Fest der Messer und der Liebe“, Titel (Fotos: Leni Riefenstahl); Stern Nr. 35, 18.08.1975, S. 22ff.: „Lenis blühende Träume“ (Fotos: Leni Riefenstahl); Stern, Nr. 24, 14.06.2001: „Was macht eigentlich Leni Riefenstahl?“ (Foto: Horst Kettner).

[101] Stern, Nr. 23, 07.06.1953, S. 13ff.; Stern, Nr. 24, 14.06.1953, S. 12ff: Jürgen Thorwald: „Der Mann, der den Krieg auslöste“ (Fotos: ohne Angabe).

[102] Stern, ab Nr. 7, 18.02.1956: „Das gab’s nur einmal“ (Fotos: ohne Angabe).

[103] Stern, Nr. 52ff., 29.12.1956: „Einer kam durch – Die abenteuerliche Geschichte des deutschen Fliegers Franz von Werra“ (Fotos: Archiv).

[104] Stern, Nr. 46ff., 16.11.1957, S. 14: „Eines Mannes Leben“ (Fotos: Archiv).

[105] Stern, Nr. 28, 10.07.1949, S. 22: „Unentwegte Unabhängige“ (Fotos: AP).

[106] Stern, Nr. 9, 02.03.1952, S. 4: „Richter unter falscher Flagge“ (Fotos: dpa, AP, UP, Hellmut H. Prinz).

[107] Stern, Nr. 1, 04.01.1953, S. 4-5: „Rechter Flügel: Die Augen links“ (Fotos: Ture Kinberg); Stern, Nr. 2, 11.01.1953, S. 5ff; Stern, Nr. 4, 25.01.1953, S. 12-14: „Das Un-heimliche Deutschland“ (Fotos: Ture Kinberg).

[108] Stern, Nr. 49, 05.12.1954, S. 4-5, „Andersdenkende wurden niedergeschlagen“ (Fotos: ohne Angabe).

[109] Stern, Nr. 44, 30.10.1955, Nr. 46, 13.11.1955, S.14-15: „Hitlers Kammerdiener weiß nichts Neues“ (Fotos: ohne Angabe).

[110] Stern, Nr. 17, 04.05.1957, S. 14-18: „Die Nacht der rauchenden Pistolen“ (Fotos: Archiv).

[111] Quick, Nr. 13, 01.04.1951, S. 403ff.: „Wie es wirklich war: Hitler gegen Röhm!“ (Fotos: u.a. Hans H. Hartmann).

[112] Stern, Nr. 46, 15.11.1958, S. 7-9: „72.000 Tote stehen auf“ (Fotos: ohne Angabe).

[113] Vgl. zum Antikommunismus im Westen der 1950er Jahre: Bernd Faulenbach, Antikommunismus, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 03.05.2017, http://docupedia.de/zg/Faulenbach_antikommunismus_v1_de_2017 [10.01.2025].

[114] Stern, Nr. 44, 29.10.1950, Titel, S. 6-8: „Werdet Ihr auf Deutsche schießen“ (Fotos: ohne Angabe).

[115] Stern, Nr. 40, 07.10.1951, S. 6-7: „Wo Göring saß – sitzt Grotewohl“ (Fotos: Richard Perlia [XYZ], Werner Wünsch); Stern, Nr. 20, 14.05.1950, S. 9: „Wie zu Freislers Zeiten – Der Schauprozess im Dessauer Landestheater“ (Fotos: dpa); Stern, Nr. 33, 14.08.1949, S. 10-11: „Kampf gegen die Unmenschlichkeit“ (Fotos: u.a. Richard Perlia [XYZ]); Stern, Nr. 46, 12.11.1950, S. 5-8: „Wie lebt die Ostzone wirklich?“ (Fotos: ohne Angabe); Stern, Nr. 47, 21.11.1954, S. 4-5: „Es geht um die Berliner Luft“ (Fotos: ohne Angabe); Stern, Nr. 51, 19.11.1954, S. 3: „Von der Elbe bis nach China“ (Fotos: ohne Angabe).

[116] Die Gleichsetzung der Termini erfolgte überwiegend in den in FN 115 zitierten Artikeln. Zur Erläuterung: SBZ (Sowjetische Besatzungszone), DVP (Deutsche Volkspolizei), GESTAPO (Geheime Staatspolizei), OG (Oberstes Gericht), VGH (Volksgerichtshof), FDJ (Freie Deutsche Jugend), HJ (Hitler-Jugend), SSD (Staatssicherheitsdienst), SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS), SPEZLAG (Speziallager), KZ (Konzentrationslager).

[117] Stern, Nr. 33, 14.08.1949, S. 10-11: „Kampf gegen die Unmenschlichkeit“ (Fotos: u.a. Richard Perlia).

[118] Revue, Nr. 17, 28.04.1951, S. 12-13: „SED-KZ Buchenwald“ (Fotos: u.a. Richard Perlia).

[119] Hodenberg, Konsens und Krise, S. 225.

[120] Hodenberg, Konsens und Krise, S. 13.

[121] Stern, Nr. 42, 19.10.1952, S. 6-7: „Was Tschuikow verschwieg“ (Fotos: ohne Angabe). Hierbei handelte es sich um einen Bericht über den Prozess gegen Wolfgang Kaiser, Mitglied der „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“, in Ostberlin, der in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde.

[122] Stern, Nr. 46, 15.11.1958, S. 6: Henri Nannen, Editorial.

Zitation

Reiner Hartmann, Der „Stern“ und die Fotografie. NS-Kontinuität im (Bild-)Journalismus nach 1945?, in: Visual History, 03.02.2025, https://visual-history.de/2025/02/03/hartmann-der-stern-und-die-fotografie/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2848

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de