Rezension: Lorenz, Nachbilder. Rostock-Lichtenhagen und die blinden Flecken der Erinnerung

Cover: Matthias N. Lorenz, Nachbilder. Rostock-Lichtenhagen und die blinden Flecken

der Erinnerung, Schlaufen Verlag, https://www.schlaufen-verlag.de/books/nachbilder,

unter Verwendung einer Fotografie von Jürgen Siegmann, Berlin 2025 ©

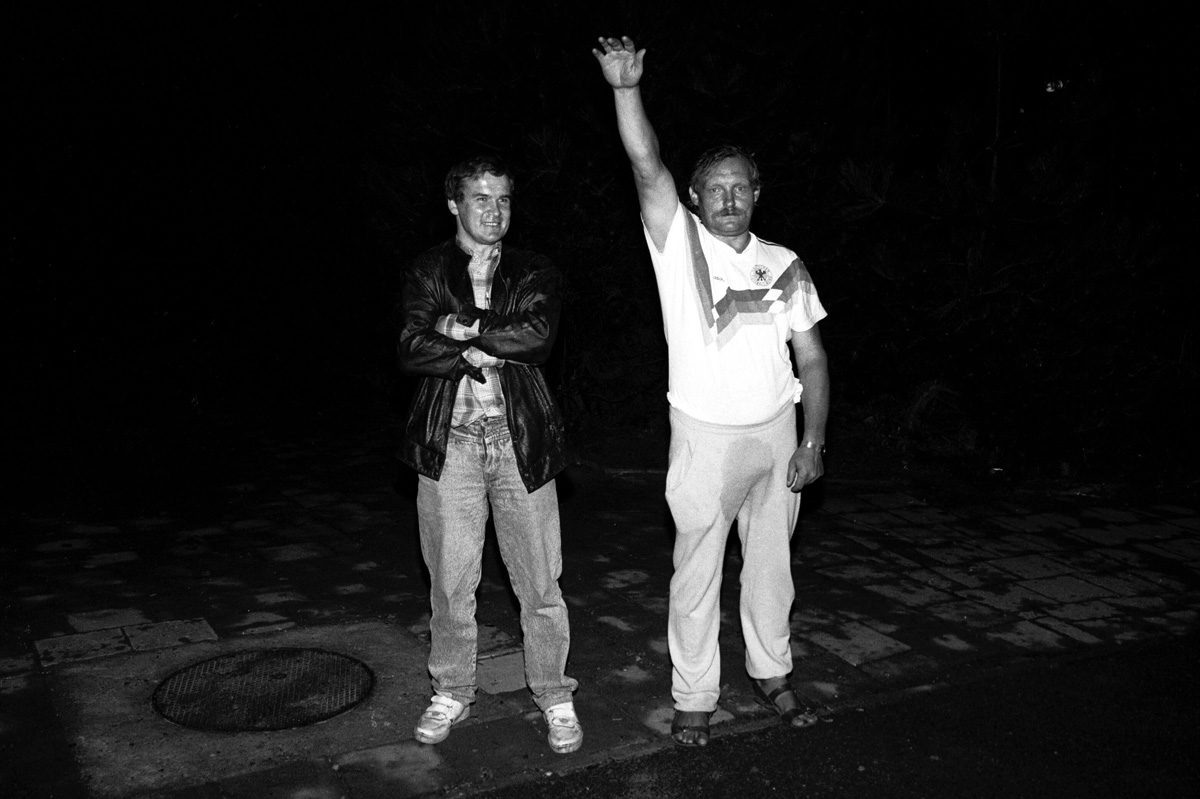

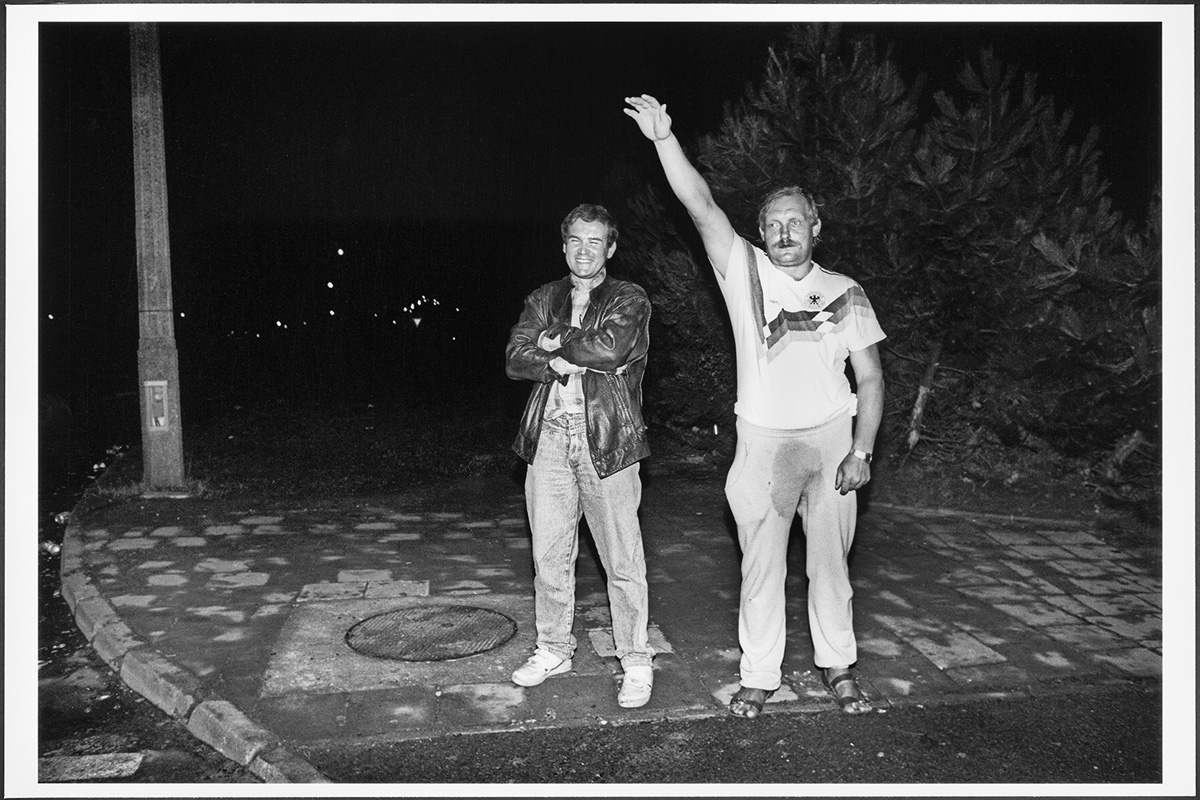

Ein Mann im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, mit sichtbar eingenässter Jogginghose, den rechten Arm unzweideutig erhoben: Diese ikonische Fotografie ist eines der bekanntesten Bilder des rassistischen Pogroms in Rostock-Lichtenhagen, bei dem im August 1992 hunderte Gewalttäter über mehrere Tage Arbeitsmigrant:innen aus Vietnam und Asylsuchende im sogenannten Sonnenblumenhaus angriffen. Der Literaturwissenschaftler Matthias N. Lorenz verwendet die Aufnahme als Frontmotiv und Ausgangspunkt für seine Analyse der visuellen Erinnerung an die rechte Gewalt der deutschen Transformationszeit. Der schmale Band erscheint in der Reihe „Bildfäden“ des 2021 in Berlin gegründeten Schlaufen Verlags. Das Buch argumentiert zwar essayistisch zugespitzt, aber durchgehend wissenschaftlich und ist mit einem umfangreichen Fußnotenapparat ausgestattet. Die besprochenen Bilder kommen durch das DIN A6-Format leider wenig zur Geltung.

Entstanden ist das Buch im Rahmen des interdisziplinären Projekts „Doing Memory“, in dem Matthias N. Lorenz gemeinsam mit der Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas und dem Sozialwissenschaftler Fabian Virchow in mehreren europäischen Städten, darunter auch Rostock, Praxen der Erinnerung an rechte und rassistische Gewalt untersuchte.[1] Zu diesem Thema sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Veröffentlichungen erschienen, auch ausgelöst durch die mediale Aufmerksamkeit für die rechtsterroristischen Anschläge in Halle 2019 und Hanau 2020 und der unter dem Hashtag „#baseballschlägerjahre“ begonnenen Diskussion über die rechte Gewalt der 1990er und 2000er Jahre.[2]

Einige dieser Publikationen nehmen das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen als eines der bekanntesten Gewaltereignisse der deutschen Nachkriegsgeschichte in den Blick. Neu in diesem Feld ist Lorenz’ Zugang, sich den Erzählungen und Deutungen der Gewalt über ihre „Nachbilder“, also der visuellen Überlieferung in Fotografien zu nähern. Besonders für das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen ist dies naheliegend, da es durch die zahlreichen anwesenden Journalist:innen und Kamerateams schnell zum Medienereignis wurde, wovon eine große Menge an Foto- und Filmaufnahmen bis heute zeugen.

Nachbilder und überblendete Bilder

Ausgangspunkt für Lorenz ist das Missverhältnis zwischen der großen symbolischen Bedeutung und internationalen Wahrnehmung des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen und dem mangelnden Interesse der deutschen Dominanzgesellschaft für die Gewalt und besonders für die Betroffenen. Lorenz fragt nach den Ursachen und Konsequenzen dieser „Empathieverweigerung“ (S. 10). Ausgehend vom Umschlagbild stellt er fest, dass solche Aufnahmen durch ihre große Bekanntheit andere Bilder überblenden und so die Erinnerung prägen (S. 13-30). Über die Beschäftigung mit bekannten und überblendeten Bildern möchte Lorenz „Diskursregeln und deren Fortwirken sowie Verschiebungen in den Praktiken des Erinnerns von rechter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland“ (S. 26) greifbar machen.

Vier solcher unsichtbar gemachten Bilder wendet sich Lorenz in kurzen Essays zu. Anhand einer Überblicksaufnahme der Konfrontation von Polizei und Gewalttätern auf den Straßen Lichtenhagens deutet er die rassistische Gewalt als Versuch der Wiederherstellung von „Normalität“ in der Nachwendezeit (S. 31-54). Anschließend wendet er sich, ausgehend von Aufnahmen einer Gedenk-Aktion von französischen Juden:Jüdinnen am Rostocker Rathaus (S. 55-86) und des Besuchs von Ignatz Bubis in Rostock (S. 87-104), jüdischen Störungen der Erinnerung zu. Der Band endet mit einer Aufnahme der rumänischen Romni Ioana Miclescu, eine von hunderten Betroffenen des Pogroms (S. 105-141). Auf den Betroffenen von Rassismus, Antiziganismus und Antisemitismus liegt also der Fokus der Essays, womit Lorenz einer Verschiebung in der Beschäftigung mit rechter Gewalt folgt, die in den vergangenen Jahren ausgehend von der Erinnerungskultur auch die Wissenschaft erreicht hat.

Externalisierung des Rassismus

Die Aufnahme auf dem Buchcover wurde, so Lorenz, bereits 1992 international abgedruckt und wird bis heute sowohl als Symbol für rechte Gewalt als auch für popkulturelle Verfremdungen genutzt. Diese „Rezeption der Ablichtung eines eingenässten Trinkers, in der ein Klischee fast zur Karikatur erstarrt ist“ (S. 23) sei jedoch kritisch zu befragen. Das Bild des betrunkenen Ostdeutschen überdecke andere Täterbilder und die gesamtgesellschaftliche Dimension des Rassismus und erleichtere so die Distanzierung. Die rechte Gewalt der Nachwendezeit könne als ostdeutsches Problem externalisiert und die deutsche Basiserzählung des nach dem Nationalsozialismus geläuterten Deutschland stabilisiert werden, denn: „Sich von einem volltrunkenen Wendeverlierer zu distanzieren, der sich überdies eingenässt hat, fällt leicht.“ (S. 17) Die Fotografie wird so gleichermaßen zum Ausgangspunkt wie zum Sinnbild der westdeutschen Schuldabwehr nach dem Pogrom.

Abb 2: Fotograf: Jürgen Siegmann ©, Pogrom Rostock-Lichtenhagen, 24. August 1992

Abb. 3: Fotograf: Martin Langer, Pogrom Rostock-Lichtenhagen, 24. August 1992 © Deutsche Fotothek / Martin Langer. Quelle: Deutsche Fotothek,

Aufn. Nr.: df_ml_0000317, https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71874392/df_ml_0000317 [15.08.2025]

Während die anhaltende Verwendung des Bildes unstrittig ist, bleibt Lorenz einen Beleg für die internationale Verbreitung und Wirkmächtigkeit der Aufnahme unmittelbar nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen schuldig. Er verweist lediglich auf Gerhard Pauls Buch „Das Jahrhundert der Bilder“, in dem Paul selbst jedoch nur die Titelseite der „New York Times“ als Referenz nennt.[3] Einwenden ließe sich beispielsweise, dass auch andere Bilder und damit andere Deutungen des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen internationale Rezeption fanden, wie beispielsweise die Aufnahmen des brennenden Sonnenblumenhauses oder die der jugendlichen Gewalttäter.[4] Auf letztere geht Lorenz in einem kurzen Absatz ein, ohne sie jedoch auf ihre Verbreitung und Wirkmächtigkeit hin zu untersuchen. Auch die mit der Debatte um die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl verbundenen Bilder der überfüllten Zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende (ZAST) in Rostock-Lichtenhagen wären in diesem Kontext relevant. Von einem schmalen Essay-Band ist eine solch breite Untersuchung zwar nicht zu erwarten, dennoch wäre eine Differenzierung der Ausgangsthese wünschenswert gewesen und hätte es ermöglicht, die Externalisierung der rechten Gewalt auf ostdeutsche Täter ins Verhältnis zu anderen zeitgenössischen Formen der Schuldabwehr und Relativierung zu setzen.[5]

Gegenbilder der Betroffenen

Eine weitere von Jürgen Siegmann gemachte Aufnahme verwendet Lorenz als Beispiel für die durch Tätermotive überblendeten Bilder der Betroffenen. Die Fotografie zeigt die rumänische Romni Ioana Miclescu mit ihren Kindern Arabela und Ahmed. Ioana Miclescu war mit ihrer Familie in der ZAST in Rostock-Lichtenhagen untergebracht. Siegmann fotografierte sie auf dem Bordstein vor dem Gebäude sitzend, vor ihr eine Tüte mit dem in diesem Kontext zynisch anmutenden Werbeslogan einer Tankstelle: „Jetzt können Sie einpacken“. Das Bild von Ioana Miclescu und ihren Kindern hätte zum Gegenbild werden können, drücke sich in ihm, so Lorenz, „doch die Würde eines Opfers der rassistischen Aggression aus, die dem offenbar volltrunkenen und eingenässten Aggressor vollkommen abgeht“. (S. 108)

Abb 4: Fotograf: Jürgen Siegmann ©, Ioana Miclescu mit ihren Kindern nach ihrer Flucht aus dem brennenden Haus, Rostock-Lichtenhagen, August 1992

Anhand der mittlerweile gut dokumentierten Geschichte von Ioana Miclescu[6] diskutiert Lorenz die Erinnerungen und Erzählungen der rumänischen Rom:nja, die einen großen Teil der in Rostock-Lichtenhagen angegriffenen Asylsuchenden ausmachten, in der Erinnerung an das Pogrom über dreißig Jahre hinweg jedoch kaum eine Rolle spielten. Besonders geht Lorenz auf die von mehreren Betroffenen wiedergegebene Erzählung ein, sie hätten sich nach einem Brand selbst aus dem Gebäude retten müssen. Diese Erzählung steht im Widerspruch zu Chronologien des Ereignisses, nach denen bisher davon ausgegangen wurde, dass während des Brandes im Sonnenblumenhaus keine Asylsuchenden mehr vor Ort waren und nur die vietnamesischen Rostocker:innen sich selbst retten mussten.

Anstatt die Erzählung mit den Unzulänglichkeiten der Erinnerungen von Zeitzeug:innen abzutun, nimmt Lorenz sie als Beispiel eines migrantisch situierten Wissens ernst. Äußerst kundig und sorgfältig ordnet er die Erzählung in bekannte Ereignisrekonstruktionen ein und kommt zu dem differenzierten Ergebnis, dass es vor der Räumung der Zentralen Aufnahmestelle dort vermutlich keinen Großbrand gab, die Asylsuchenden im Sonnenblumenhaus aufgrund kleinerer Brände dennoch um ihr Leben fürchteten und das Gebäude eigenständig verließen.

Ausgehend von Interviews mit dem Fotografen Jürgen Siegmann und Izabela Tiberiade, der jüngsten Tocher von Ioana Miclescu, die nicht auf dem Bild zu sehen ist, diskutiert Lorenz nicht nur die Wirkung, sondern auch den Entstehungskontext des Bildes. Besonders die Reflexion über die rassistischen Machtverhältnisse in der Bildproduktion, das fehlende Einverständnis der Fotografierten und die Reproduktion antiziganistischer Bildtraditionen vermag zu überzeugen. Izabela Tiberiade beschreibt die Reaktion auf das Bild so: „Meine Mutter sagte, sie sehe aus wie eine Bettlerin und hat das Foto irgendwann zerrissen.“ (S. 139)[7]

„Schlachtenpanorama“ und jüdische Interventionen

Ähnlich detailliert fällt die Untersuchung der Überblicksaufnahme von der Konfrontation zwischen Polizei und Gewalttätern aus, die Lorenz im Genre des „Schlachtenpanorama“ einordnet. Er nimmt, ausgehend von den am Horizont sichtbaren Kränen der Warnowwerft und den Wohngebäuden der Großwohnsiedlung, zunächst die sozio-ökonomische Situation Rostock-Lichtenhagens in den Blick. Im Zoom auf ein weiteres Bilddetail, den Imbissstand „Happi, Happi bei Api“, und anschließend an Michael Wildts Begriff der „Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung“ beschreibt Lorenz das Pogrom als „Vergemeinschaftung im rassistischen Ressentiment“ (S. 43) sowie als Ausdruck des „Begehrens nach Normalität, das sich paradoxerweise in einem gänzlich unnormalen Gewaltausbruch Geltung verschafft“ (S. 26).

Abb. 5: Fotograf: Rex Schober ©, „Polizei rückt an und sperrt das Gebiet großräumig ab.“ 23. August 1992. Quelle: Imago, Bild Nr. 0064460278

In der Beschäftigung mit den beiden Beispielen für jüdische Interventionen im Herbst 1992, der Protestaktion am Rostocker Rathaus und der Besuch von Ignatz Bubis am Sonnenblumenhaus, spielen die Produktionsbedingungen der Fotografien und ihre Wirkmächtigkeit eher eine untergeordnete Rolle im Buch. Dies ist besonders in Bezug auf die Protestaktion am Rathaus bedauerlich, bei der französische Juden:Jüdinnen, angeführt von Serge und Beate Klarsfeld, und deutsche Rom:nja-Aktivist:innen im Oktober 1992 eine Gedenktafel am Rathaus anbrachten und gegen die Abschiebungen von Rom:nja protestierten. Die Aktion war mit einer Pressemitteilung angekündigt und sollte sowohl einen Polizeieinsatz als auch Medienaufmerksamkeit auslösen. Beides gelang, und so existieren von der Aktion zahlreiche Fotografien, die die Handgreiflichkeiten mit der Rostocker Polizei und die Verbrennung einer mitgebrachten Hakenkreuz-Fahne vor dem Rathaus zeigen und so eine völlig andere Sprache sprechen als die von Lorenz verwendete Aufnahme von der Anbringung der Gedenktafel. Anhand der verworrenen Nachgeschichte dieser erst abgehangenen und dann in immer wieder neuen Varianten angebrachten Tafel reflektiert er auch die Versuche der politischen Einhegung solcher Störungen der Erinnerungskultur und macht deutlich, wie komplex das Verhältnis zwischen Interventionen der Betroffenen, offiziellem Gedenken und lokaler Aushandlung von konkreten Gedenkpraxen ist.

Ihre Wirkmächtigkeit erhielt diese Aktion auch dadurch, dass an ihr jüdische Überlebende des Holocaust beteiligt waren. Die Frage, ob unter den in Rostock-Lichtenhagen angegriffenen Rom:nja ebenfalls Überlebende des Holocaust waren, bezeichnet Lorenz als „Spekulation“ (S. 123). Der Auftritt von Dumitru Miclescu vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 27. Januar 2025, bei dem er über seine Deportation nach Transnistrien 1944 und seine Erfahrungen während des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen sprach, dürfte nach der Drucklegung des Buchs stattgefunden haben.[8] Unabhängig davon ist sicher, dass unter den in Rostock-Lichtenhagen angegriffenen Rom:nja viele Nachkommen von Überlebenden des Holocaust waren. Die Bedeutung dieses Umstandes und seiner bisherigen Ausblendung aus der Erinnerung an das Pogrom diskutiert Lorenz leider nicht.

Eine Leerstelle im Band sind, wie der Autor im Schlusskapitel selbst einräumt, die fehlenden Geschichten der vietnamesischen Betroffenen. Nachgestellt sind den Essays ein kurzer autobiografischer Text des Leipziger Bestseller-Autors Clemens Meyer (S. 147-155) und eine „lückenhafte Chronik der Ereignisse“ (S. 157-160). Meyer beschreibt eine Begegnung aus dem Jahr 1997, als er in der Jugendarrestanstalt Zeithain einen Neonazi traf, der nach eigener Aussage in Rostock-Lichtenhagen zu den Gewalttätern gehörte. Warum und wie dieses Beispiel der literarischen Täterzentrierung Teil des Buchs wurde, wird nicht weiter erklärt und lässt den Rezensenten verwundert zurück.

Insgesamt trübt aber auch dies den positiven Eindruck nur unwesentlich. Matthias Lorenz ist ein äußerst abwechslungsreicher, angesichts des schmalen Umfangs überraschend detailreicher und immer anregend zu lesender Band gelungen, der bekannte Bilder des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen gekonnt dekonstruiert und neue Motive einführt. Besonders die tiefsinnigen Betrachtungen von Produktionsbedingungen und gesellschaftlichen Wirkungen der Fotografien sind äußerst produktiv und geben hoffentlich Anreiz für weitere, ausführlichere Studien.

Matthias N. Lorenz, Nachbilder. Rostock-Lichtenhagen und die blinden Flecken der Erinnerung, Schlaufen Verlag, Berlin 2025, 201 Seiten, 22,50 €, https://www.schlaufen-verlag.de/books/nachbilder

[1] Für einen Überblick zum Projekt und der bisherigen Publikationen siehe die Website https://doing-memory.de [15.08.2025]. Von Matthias Lorenz zum Thema bereits erschienen: Matthias N. Lorenz/Tanja Thomas/Fabian Virchow (Hg.), Rechte Gewalt erzählen. Doing Memory in Literatur, Theater und Film, Stuttgart/Weimar 2022; Matthias N. Lorenz: „… als was waren Sie dort?“ Rostock-Lichtenhagen als Schauplatz jüdischer Selbstermächtigung, in: Hans-Joachim Hahn/Hans Kruschwitz/Christine Waldschmidt (Hg.), „Aggregate der Gegenwart“. Entgrenzte Literaturen und Erinnerungskonflikte, Bielefeld 2023, S. 337-362.

[2] Zu nennen sind beispielsweise: Lydia Lierke/Massimo Perinelli (Hg.), Erinnern stören. Der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive, Berlin 2020; Onur Suzan Nobrega/Matthias Quent/Jonas Zipf (Hg.), Rassismus. Macht. Vergessen, Von München über den NSU bis Hanau. Symbolische und materielle Kämpfe entlang rechten Terrors, Bielefeld 2021, online https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/49/eb/e3/oa9783839458631.pdf [15.08.2025]; Gudrun Heinrich/David Jünger/Oliver Plessow/Cornelia Sylla (Hg.), Kulturen des Verdrängens und Erinnerns. Perspektiven auf die rassistische Gewalt in Rostock-Lichtenhagen 1992, Berlin 2024, https://neofelis-verlag.de/media/pdf/78/c5/21/OA_9783958084933.pdf [15.08.2025].

[3] Gerhard Paul, Das Jahrhundert der Bilder, Göttingen 2009, S. 425-426.

[4] Beispiele finden sich im Online-Archive der „New York Times“: https://www.nytimes.com/search?dropmab=false&endDate=1992-09-30&lang=en&query=rostock%20lichtenhagen&sort=best&startDate=1992-08-21 und auf der Unterseite „Medien“ der Webdokumentation „Rostock-Lichtenhagen 1992“: https://app.lichtenhagen-1992.de/stele/station-medien-verlagsgebaeude-ostsee-zeitung/#anchor_berichterstattung-wahrend-des-pogroms [beide 15.08.2025].

[5] Till Kössler/Janosch Steuwer, Gewalttaten, Gewaltdeutungen. Historische Perspektiven auf die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre, in: dies. (Hg.), Brandspuren. Das vereinte Deutschland und die rechte Gewalt der frühen 1990er-Jahre, Bonn 2023, S. 24-48; Andreas Wirsching, Rassistisches Deutschland? Internationale Wahrnehmungen der Gewalt gegen Ausländer 1991 bis 1993, in: ebd., S. 256-275.

[6] Im Videointerview: Soziale Bildung Rostock, Interview Ioana Miclescu, Craiova, 12.07.2022, in: vimeo, https://vimeo.com/786486042, und in einer Reportage: Jean-Philipp Baeck/Allegra Schneider, 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Die verschwundenen Roma, in: taz, 26.08.2022, https://taz.de/30-Jahre-Rostock-Lichtenhagen/!5874650/ [beide 15.08.2025].

[7] Ioana Miclescu hat zugestimmt, das Foto in einem „Kontext zu zeigen, der antirassistische Bewegungen unterstützt“ (Lorenz, Nachbilder, Fußnote 244). Um die von Matthias Lorenz beschriebene Differenz zwischen den Täter- und Betroffenenbildern deutlich machen zu können, habe ich mich für eine erneute Verwendung des Fotos entschieden.

[8] Für einen Bericht und Livemitschnitt siehe die Website Romea.cz: UN Romani Holocaust survivor part of International Holocaust Remembrance Day ceremony, https://romea.cz/en/world/un-romani-holocaust-survivor-part-of-international-holocaust-remembrance-day-ceremony/ [15.08.2025].

Zitation

Johann Henningsen, Rezension: Lorenz, Nachbilder. Rostock-Lichtenhagen und die blinden Flecken der Erinnerung, in: Visual History, 20.08.2025, https://visual-history.de/2025/08/20/henningsen-rezension-lorenz-nachbilder/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2957

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de