Geschichtswissenschaft und das Bild als historische Kraft

Ein Interview mit dem Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp

Seit anderthalb Jahrzehnten widmet sich die Geschichtswissenschaft verstärkt dem Thema „Bild“. Dabei wurden zahlreiche, im Zuge des pictorial bzw. iconic turn in der Kunst- und der Kulturwissenschaft entwickelte Bildtheorien in den geschichtswissenschaftlichen Methodenapparat integriert. Einer der unter HistorikerInnen umstrittensten Ansätze[1] ist die von dem Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp entwickelte Bildakttheorie, die Bilder nicht nur als Ausdruck und Widerschein historischer Vorgänge, sondern als autonome, wirkmächtige Akteure begreift, die historische Prozesse auszulösen in der Lage sind. Philipp Molderings sprach mit Horst Bredekamp über die veränderte Bedeutung von Bildern in der Geschichtswissenschaft, die Skepsis von HistorikerInnen gegenüber der Bildakttheorie[2] und über die Notwendigkeit, verstärkt die historische Eigendimension der Bilder zu erforschen.[3]

Prof. Dr. Horst Bredekamp, Foto: Barbara Herrenkind ©

Philipp Molderings: Herr Bredekamp, wenn HistorikerInnen sich in ihrer Forschung mit Bildern befassen, heben sie vor allem auf deren „Zeugniswert“ ab. Der britische Historiker Peter Burke spricht sogar von der „Augenzeugenschaft“ der Bilder. Finden Sie, dass damit der Funktion der Bilder in der Geschichte genügend Rechnung getragen wird?

Horst Bredekamp: „Bildzeugenschaft“ ist nicht wenig und versteht sich in der Geschichtswissenschaft nicht von selbst. Für meinen Begriff ist die Trennung im 19. Jahrhundert in Berlin vollzogen worden, als Johann Gustav Droysen, der in der Historik über einen durchaus offenen Monumentbegriff verfügte, seinen Widerpart in Leopold Ranke fand. Dieser vertrat einen wesentlich engeren Quellenbegriff als Droysen, indem er sich viel stärker auf Schriftquellen bezog. Aus dieser Kontroverse ist Ranke, so glaube ich, als Sieger hervorgegangen, jedenfalls in Bezug auf die deutschsprachige Geschichtswissenschaft. Geschichte „aus den Quellen“ zu begreifen, heißt bei Ranke, sie „aus den Schriftquellen“ heraus zu verstehen. Es hat einer großen Anstrengung bedurft, in Deutschland eine ähnliche Sensibilität für die Bildzeugnisse zu entwickeln, wie sie etwa in der französischen Schule der Annales im 20. Jahrhundert existiert hat. Die Tragik liegt darin, dass eine Person, die diese Entwicklung sehr weit voranzutreiben verstand – Percy Ernst Schramm[4] –, nach 1933 eine unglückselige Rolle gespielt hat, die das gesamte Gebiet der historischen Bildforschung nach 1945 im Grunde diskreditierte. Es bildete sich die Überzeugung heraus, dass die sogenannten weichen historischen Faktoren wie Bilder, Feste und all das, was scheinbar ephemer oder beweglich ist, zu anfällig für ideologische Instrumentalisierungen sei. Insofern waren Bilder für die Geschichtswissenschaft nicht relevant oder wurden sogar als gefährlich erachtet.

P.M.: Sie selbst haben die These aufgestellt, dass es gilt, Bilder als Bild-„Akte“ zu begreifen. Können Sie beschreiben, welche Unterschiede zwischen Ihrem Bildverständnis und den gerade beschriebenen Ansätzen bestehen?

H.B.: Der weitgehend bildabstinente Status der Geschichtswissenschaft ist seit den 1960er-Jahren durch so unterschiedliche Historiker wie etwa Reinhart Koselleck, Thomas Nipperdey, Wolfgang Hardtwig, Michael Borgolte, Ulrich Raulff, aber auch Bernd Roeck, Barbara Stollberg-Rilinger oder vor allem Gerhard Paul, um nur diese aus einem größeren Kreis zu nennen, aus der Überzeugung heraus konterkariert worden, dass der Mensch auch durch Bilder zum historischen Wesen wird. Dominant war die „Zeugenschaft“-Lehre: Man kann Geschichte nicht ohne die Reflexion der Geschichte der Bilder begreifen. Dieses Feld wiederzugewinnen, war viel, in meinen Augen allerdings nicht genug; nicht quantitativ, sondern qualitativ.

P.M.: Was meinen Sie mit „qualitativ“?

H.B.: Bereits aus der Marburger Diskussion in den frühen 1970er-Jahren heraus kam die Gruppe von Lehrenden und Studierenden um Martin Warnke, Heinrich Klotz und Hans-Joachim Kunst zu der Überzeugung, dass Bilder Geschichte nicht nur spiegeln, sondern auch gestalten. Bilder stellen dar, was sie erzeugen. Das ist ein grundsätzlich anderes Konzept als das der repräsentativen Spiegelung und selbst noch der Zeugenschaft. Auch Zeugenschaft ist passiv. Man beobachtet. Bilder jedoch, für meinen Begriff, beobachten nicht, sondern sind Akteure im Geschehen. Dies bezeichne ich als „Bildakt“.

P.M.: Gerhard Paul, der sich mit seiner Visual History methodisch auf Sie und Ihre Bildakttheorie beruft, hat mit Bildern wie z.B. Nick Úts „Napalm-Girl“ oder den Bildern der brennenden „Hindenburg“ wirkliche „Medienikonen“, sogenannte Schlagbilder untersucht, die nachweislich Reaktionen hervorgerufen haben – Reaktionen, die durch schriftliche und natürlich auch andere historische Materialien belegt sind. Aber Paul beschränkt sich in seinen Untersuchungen auf solche massenhaft verbreiteten und unbestritten wirkmächtigen Bilder. Der Kölner Historiker Jens Jäger hat die These aufgestellt, dass sich das Instrument der Bildakttheorie auf Bilder, deren Rezeptionszusammenhang bekannt ist, durchaus anwenden lässt, es jedoch „stumpf“ bleiben muss, wenn es um Bilder geht, zu denen die stützenden Belege und Querverweise fehlen, weil das in Bildern angelegte Wirkungspotenzial allein noch keine Aussage über die tatsächlich eingetretene historische Wirkung erlaube.[5] Wie stehen Sie zu dieser Kritik?

H.B.: Der methodische Einwand ist berechtigt. Aber das Problem liegt in der Sache selbst und nicht in deren Deutung. Es ist eben ein Phänomen, dass man die Wirkung von Bildern erkennen kann, ohne dass man sie nach Kriterien der methodischen Quantifizierung durchdringen könnte. Gerhard Paul war in unserer Bildakt-Gruppe, und wir haben das ausführlich diskutiert; er selbst hat auch kritisiert, dass eine Reihe von Argumenten hinsichtlich dessen, was wir „Triebkraft der Form“ nennen, schlicht und einfach Selbsterfahrungen darstellen und imaginiert sind. Und das trifft zu. Dies besagt aber nicht, dass man diesen Gegenstandsbereich aus diesem Grund beiseite lassen muss, sondern genau umgekehrt: Man muss die Instrumente umso genauer schärfen.

P.M.: Hätten Sie ein Beispiel?

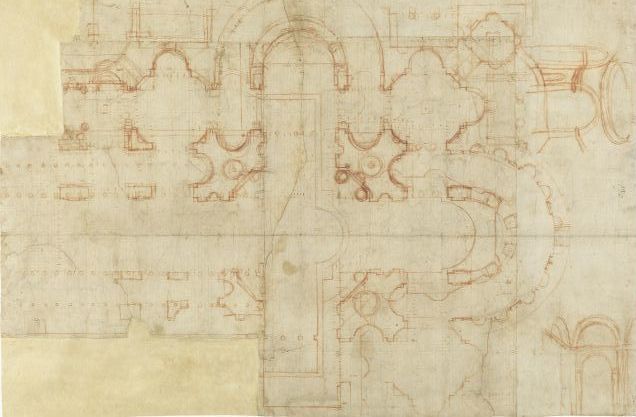

H.B.: Eines meiner wichtigsten Beispiele sind die wenigen Zeichnungen, die zum Abriss von Alt-St. Peter geführt haben.[6] Die Quantität entscheidet nicht über die Wirkung. Insgesamt sind es zehn bis zwanzig Zeichnungen, die wirklich wichtigen disegni beschränken sich auf vielleicht nur drei. Diese hat Donato Bramante Papst Julius II. vorgelegt, vielleicht in einem Kreis von drei bis vier Personen, die zu einer Kommission gehörten. Die Zeichnungen waren derartig suggestiv, dass Julius II., ohne zu wissen, was geschieht, entschieden hat, diese vielleicht wichtigste Kirche der Christenheit – neben der Grabeskirche in Jerusalem – neu zu bauen. Er hat also entschieden, Alt-St. Peter abreißen zu lassen: die Konstantinische Basilika! Der Bündnis-Bau zwischen Staat und Kirche! Er hat Bramante gestattet, diese riesigen Vierungspfeiler in den Weichteil des Querhauses der alten Basilika zu treiben. Diese Zeichnungen – und natürlich die Rhetorik, die sie begleitet haben – waren von einer ungeheuren Wirkung. Die Zeichnungen haben den Abriss von Alt-St. Peter bewirkt, sie haben damit indirekt das Geldeintreibesystem erzeugt, den über Europa hingezogenen Ablasshandel, und sie haben die traditionelle Kritik am Ablasshandel bestärkt in einer Weise, dass Luther letzten Endes die Thesen formuliert hat. Zugespitzt kann man sagen, dass diese Zeichnungen weltgeschichtliche Verwerfungen und Erneuerungen bewirkt haben. Kein Abriss von Alt-St. Peter ohne die Modelle von Bramante, undenkbar. Giorgio Vasari hat sie, 60 Jahre später, zum Glück gesammelt; deswegen sind sie überliefert. Ihre extreme Wirkung ist von der massenmedialen Seite her irrelevant. Es ist allgemein eines der erstaunlichsten Phänomene, dass die Wirkung von Bildern weder von der Größe noch von der medialen Präsenz abhängig ist. Kleinste Bilder, die nur wenige sehen, haben eine weltgeschichtliche Auswirkung, während das Bombardement von Propaganda möglicherweise ins Leere läuft. Auch zwischen diesen beiden Polen muss sich eine Bildaktions- oder Bildaktivitäts-Wissenschaft, die den Namen verdient, bewegen.

Donato Bramante, Plan für den Neubau von Neu-St. Peter, 1505, Florenz, Uffizien, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, inv. 20 A recto. Quelle: Palladio Museum Vicenza, Italien, Lizenz: gemeinfrei

P.M.: Wir haben jetzt in erster Linie über den Bildakt gesprochen, also darüber, dass die Wirkmacht der Bilder in der Entfaltung ihrer Eigenaktivität liegt. Sie betonen jedoch auch immer wieder die Bedeutung der Form für die Wirkmacht der Bilder. Inwieweit muss man denn einen Unterschied zwischen der Wirkung der Form und der Aktivität der Bilder machen? Sind diese identisch, oder muss man hier eine Trennung vornehmen?

H.B.: Das ist eine Debatte, die auch die Kunstgeschichte durchzieht: Formanalyse und Ikonologie. Worin ist das, was man als das „Wesen des Kunstwerks“ bezeichnet, begründet? Liegt das in der Form als Form, in der Forma Autonomie, oder liegt dies in der Sinnproduktion, die dann qua Semantik agiert. Die Fotografien der amerikanischen Depression, insbesondere jene der „Farm Security Administration“ in den 1930er-Jahren haben – darüber gibt es wenig Zweifel – Roosevelts Politik des „New Deal“ erst möglich gemacht. Der amerikanischen Gesellschaft wurde in der Depression ein Spiegel vorgehalten, indem die Bilder Verhältnisse zeigten, die ihr nicht bewusst waren. Das hatte per se einen aufrüttelnden Effekt. Die besondere Form dieser Neuen Sachlichkeit amerikanischer Prägung, die sich in dem mitleidlosen Blick auf das Elend selbst pathetisiert und in eine deklamatorische Erhabenheits-, Mitleids- und Bedeutungssemantik unterschiedlichster Art hochzieht, spielt eine extrem wichtige Rolle; sie tritt nicht nur akzidentiell hinzu, sondern bestimmt das Wesen der Botschaft. Weil dem so ist, kann man den Eigenlauf der Form und das, was sie mit den Fotografen, den Malern, den Künstlern und den Betrachtern macht, auf der einen Seite und den Gehalt auf der anderen Seite nur sehr schwer differenzieren. Beides ist schwer steuerbar, weil sich das komplexe Miteinander in einer Art Eigenlauf vollzieht.

Walker Evans: Bud Fields and his family at home, 1935/36 Alabama, USA, Digital File from Print. Quelle: Farm Security Administration / Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA, public domain

P.M.: HistorikerInnen gehen bis heute häufig so vor, dass sie ihre Thesen an schriftlichem Material entwickeln und Bilder, etwa in Ausstellungen oder Büchern, illustrativ verwenden. Ich hatte bei der Lektüre Ihrer Schriften den Eindruck, dass Sie exakt umgekehrt, das heißt vom Bild ausgehen und erst in einem zweiten Schritt schriftliches und weiteres historisches Material heranziehen. Wie sehen Sie das Verhältnis von Text und Bild im Hinblick auf die Annäherung an den historischen Gegenstand?

H.B.: Bilder ergreifen den Körper. Hier läuft eine Wahrnehmungssystematik ab, die von einer solchen Komplexität ist, dass sie nicht unmittelbar auf Texte abgespiegelt und daher auch nicht durch Texte vollständig kontrolliert werden kann. Was von Bildern ausgeht, ist eine gesamt-sinnhaftige und eine gesamt-sinnliche Erfahrung. Bilder, die Sie ergreifen, bleiben nicht an Ihrem Vorbewusstsein stehen, sondern verändern es. Es ist eine Disqualifizierung des Bildes als Bild, wenn es mit Texten unmittelbar kurzgeschlossen und damit gleichsam trockengelegt wird. Hierin liegt die Crux der Hermeneutik, welche sich mit Bildern beschäftigt. Aus diesem Grund hat Erwin Panofsky seine drei Schichten des Primärzugangs, dann der Vergleichsreihen der ikonografischen Bestimmung und schließlich der kulturellen Einbindung, bei der Texte natürlich eine wichtige Rolle spielen, entwickelt. Die Ikonologie versucht, diese Unauslotbarkeit in eine „Verhandlichung“ zu bringen. Ich gehe ebenfalls immer vom Bild aus. Immer! In Seminaren muss das Licht ausgehen, und zu Beginn eines Referats muss eine Beschreibung stehen. Wenn hingegen ein Referat beginnt: „Der Künstler hat gelebt von …“, oder: „Dieses Gemälde zeigt das historische Ereignis…“, ist das Referat in der Regel falsch eingefädelt. Es muss die Näherung zum Bild aus dem Bild heraus geschehen. Erst dann beginnt die Spirale der Umkreisung, der Konterkarierung und der historischen Bestimmung, um dann zur Form zurückzukehren und diese genauer zu bestimmen.

P.M.: Die erste „Wehrmachtsausstellung“ hatte einen entgegengesetzten Zugriff.

H.B.: In der Tat, die erste „Wehrmachtsausstellung“ hat das Gegenteil vollzogen und die Bilder den Thesen zugeordnet, was die bekannten fatalen Folgen hatte. Eigentlich war diese Verirrung erstaunlich, weil in den Nürnberger Prozessen und im Auschwitz-Prozess vor allem von juristisch-historischer Seite her methodisch sehr genau bestimmt worden ist, auf welche Weise Bilder überhaupt nur – in diesem Fall wirklich – als historische „Zeugen“ genutzt werden können. Cornelia Brink hat das in Bezug auf den Auschwitz-Prozess auf eine beeindruckende Weise rekonstruiert,[7] aber all das hat die erste „Wehrmachtsausstellung“ nicht in Rechnung gestellt. Politisch fatal, weil es das Ziel der Ausstellung geradezu ins Gegenteil verkehrte. Die zweite „Wehrmachtsausstellung“ ist behutsamer vorgegangen und hat diese Fehler nicht wiederholt.

Fotografien unterschiedlicher Provenienz, die in der Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944″ und im Katalog als thematischer Bildblock unter der Überschrift „Galgen“ präsentiert wurden.

Aus: Hamburger Institut für Sozialforschung (Hrsg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Ausstellungskatalog, Hamburg 1996, S. 192 © Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH

P.M.: Heißt das nicht strenggenommen im Umkehrschluss, dass man sich historischen Ereignissen eigentlich immer nur entweder vom Bild oder vom Text oder anderen Materialien her nähern kann, dass also eine wirkliche methodische Verquickung der unterschiedlichen Materialien aufgrund ihrer jeweils spezifischen Semantik fast unmöglich ist?

H.B.: Meines Erachtens kann man auch dieses Problem umkehren: Wenn sich Historiker mit genau derselben methodischen Finesse Bildern zuwenden würden wie Texten, wäre schon fast alles gewonnen. Man müsste ja nur die gesamte Methodenkritik nutzen, mit denen Dokumente untersucht werden, die ja auch fingiert sein können und die zumeist Zungenschläge haben, die aus bestimmten Perspektivpunkten heraus formuliert worden sind. All das muss ein Historiker ja in Rechnung stellen, um ein schriftliches Dokument in seiner relativen Prägung bestimmen zu können: Wenn allein dieses Instrumentarium auf Bilder angewendet würde, wäre viel gewonnen.

P.M.: Wenn wir uns jetzt praktischen Fragen zuwenden und ich Sie fragen würde: Wie viel kunst- oder bildwissenschaftliches Fachwissen sollte die Historikerin/der Historiker in seiner Ausbildung erfahren? Reicht ein Seminar zur Bildkritik? Muss ein Studium der Kunstgeschichte absolviert werden? Was würden Sie sagen?

H.B.: Ich würde immer dafür plädieren, dass ein Zweitfach-Studium Kunstgeschichte notwendig wäre, um das, worüber wir sprechen, in der Fülle der Problematik geltend machen zu können. Aber die Situation ist gravierender: Es werden ja im Moment die genuinen bildlichen, sogenannten hilfswissenschaftlichen Stränge der Geschichtswissenschaft selbst kaum noch bedient. Wo wird die Schriftkunde als Bild, also die Ikonizität der Schrift durch die Jahrhunderte gelehrt? Die Diplomatik? Wo ist der Lehrstuhl, der Medaillenkunde betreibt, und wo wird noch Münzgeschichte betrieben? Wir haben mühsam an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ein relativ großes Symposium zur Münzanalyse zwischen Literaturwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, Kunsthistorikern und natürlich vor allem Historikern – Johannes Helmrath z.B. war federführend – durchgeführt. Es entstand eine beträchtliche Euphorie, weil diese Bereiche endlich wieder aus dem Abseits kamen. Die Situation ist paradox: Die Geschichtswissenschaft hat auf eine bemerkenswerte Weise das Problem der Bilder erkannt und sich in dieser Hinsicht methodisch entwickelt, aber ihre eigenen Bilder weitgehend preisgegeben. Um diese prekäre Entwicklung aufzuhalten, sollte Droysens Monumentbegriff zurückgeholt werden.

P.M.: Die Entwicklung, die Sie beschreiben, hat auch viel mit der Theoretisierung im Zuge der Postmoderne und des Poststrukturalismus zu tun. Mit dem Einfluss der französischen Theoretiker, denken Sie nicht?

H.B.: Ja, das hat einen befreienden und zugleich einen fatalen Einfluss gehabt, beides. Die linguistische Prägung, die teils unerkannterweise für beide Bereiche gilt, ist Segen und Fluch zugleich. Sie scheint mir zu einer Selbstverkapselung zu führen, die oftmals die Antennen „stumpf“ werden lässt. Ich habe das bisweilen im Beirat eines großen deutschen Museums erlebt. Mich haben die Erörterungen durchweg bereichert, und es sind Freundschaften entstanden, aber zu oft geschah Folgendes: Ein Kustode stellt eine Ausstellung vor, und die Forscher sprechen anschließend nicht über die Objekte, die ausgestellt werden sollen, sondern kultivieren die Frage, ob diese Objekte die eigene Sicht der Geschichte befördern. Die Frage aber müsste sein: Welches neue Geschichtsbild entsteht aus der Zusammenstellung bislang unbekannter Objekte oder aus der Ensemblebildung bereits bekannter Objekte? Das deutlichste Beispiel war die Europaratsausstellung „Verführung Freiheit. Kunst in Europa seit 1945“,[8] eine höchst anspruchsvolle Ausstellung, auf die sich das Gros der Historiker aber für meinen Begriff nicht hinreichend eingelassen hat, weil es nicht willens war zu akzeptieren, dass sich über Kunstwerke ein bislang nicht existentes Geschichtsbild herauslesen und formieren lässt. Diese Ausstellung hat an Kunstwerken gezeigt, wie sich in Ost wie West ein markantes Freiheitspotenzial entwickelt hat. Man muss sich doch zunächst den Objekten überlassen. Wenn Beuys z.B. in Polen Mitte der 1980er-Jahre eine Installation macht und zahlreiche Werke für Lodz stiftet, ist das einer der Vorgänge, die den Eisernen Vorhang unterhöhlt haben.

P.M.: Was ich aus Ihren Ausführungen in methodischer Hinsicht heraushöre, ist die Forderung „Zurück zu den Objekten“, also die Forderung, in der Geschichtswissenschaft ein stärkeres Gewicht auf das Material zu legen. In Bezug auf die Ideenfindung für Ausstellungen werfen Sie den Historikern vor, die Komplexitätsreduktion zu übertreiben und den Objekten ein in der Vergangenheit etabliertes Geschichtsbild überzustülpen, ohne die Objekte selbst wirklich, also so unbefangen wie möglich, zu befragen. Und wenn wir hier von Objekten sprechen, sind nicht nur Bilder gemeint, sondern das gesamte historische Material, das zu einem spezifischen Thema vorliegt.

P.M.: Genau. Ausstellungen haben nur ein Ziel: Komplexitätssteigerung. Und wenn eine Ausstellung dieses nicht erreicht, dann lohnt es nicht, sie herzustellen. Es fehlt bisweilen die Bereitschaft, sich der Eigendimension der Objekte zu übereignen, also abzuwarten, was die Werke mit einem selbst vollziehen. Bilder werden nach wie vor sehr oft nicht als Zeugen, sondern als Belege verwendet. Hier schließt sich der Kreis zu Ihrer ersten Frage. Ein Zeuge ist etwas, er besitzt eine eigene Statur, die man befragen muss, die etwas Zusätzliches hinzu gibt, aber er ist kein Beleg. Verstehen Sie, ich argumentiere auf zwei Ebenen: Es ist großartig, was sich in der Geschichtswissenschaft getan hat, aber man trifft immer wieder auf eine Reduktion der Werke zu Belegen, was für diese oftmals eine Beschneidung ihrer Möglichkeiten und zudem eine Verarmung der Wahrnehmungsmöglichkeiten mit sich bringt.

P.M.: Herr Bredekamp, vielen Dank für das Gespräch.

Philipp Molderings ist Masterstudent in Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Stipendiat des Deutschlandstipendiums. Das vorliegende Interview ist Bestandteil seiner Bachelorarbeit „Der Status der Bilder in der Geschichtswissenschaft. Von der Historischen Bildkunde zur Visual History“ von Januar 2015.

[1] Vgl. Jens Jäger, Rezension zu: Horst Bredekamp: Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Frankfurt am Main 2010, in: H-Soz-Kult, 14.7.2011.

[2] Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Frankfurt a.M. 2010; Neufassung: ders., Der Bildakt, Berlin 2015.

[3] Das vorliegende Interview fand im November 2014 in Berlin statt.

[4] Vgl. Lukas Burkart, Verworfene Inspiration. Die Bildgeschichte Percy Ernst Schramms und die Kulturwissenschaft Aby Warburgs, in: Jens Jäger/Martin Knauer (Hrsg.), Bilder als historische Quellen? Dimensionen der Debatten um historische Bildforschung, München 2009, S. 71-97 und Martin Knauer, Drei Einzelgänge[r]: Bildbegriff und Bildpraxis der deutschen Historiker Percy Ernst Schramm, Hartmut Boockmann und Rainer Wohlfeil, in Jens Jäger/ders. (Hrsg.), Bilder als historische Quellen? Dimensionen der Debatten um historische Bildforschung, München 2009, S. 97-125.

[5] Vgl. Jäger, Rezension zu: Horst Bredekamp: Theorie des Bildakts (Anm. 2).

[6] Siehe dazu ausführlich Horst Bredekamp, BILD – AKT – GESCHICHTE, in: Clemens Wischermann u.a. (Hrsg.), GeschichtsBilder: Berichtsband. 46. Deutscher Historikertag vom 19. bis 22. September 2006 in Konstanz, Konstanz 2007, S. 289-309, hier S. 295.

[7] Cornelia Brink, Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945, Berlin 1998.

[8] Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, Berlin, 17.10.2012 – 10.2.2013.

Zitation

Philipp Molderings, Geschichtswissenschaft und das Bild als historische Kraft. Ein Interview mit dem Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp, in: Visual History, 01.02.2016, https://www.visual-history.de/2016/02/01/geschichtswissenschaft-und-das-bild-als-historische-kraft/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok.5.1216

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright (c) 2016 Clio-online e.V. und Autor*in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online Projekts „Visual-History“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber*in vorliegt.

Bitte kontaktieren Sie: <bartlitz@zzf-potsdam.de>

2 Kommentare “Geschichtswissenschaft und das Bild als historische Kraft”