Zigarettensammelalben der Firma Reemtsma im Dienst des Nationalsozialismus

Einleitung

Es gibt sie heute zu jeder Fußball-Meisterschaft: die Sammel-Sticker von Panini. Ob Fußballstars, Figuren aus dem Lieblingsfilm-Franchise oder Kindheitshelden, die kleinen Tüten mit den Stickern darin finden reißenden Absatz, um zu Hause in ein (analoges) Sammelalbum eingeklebt zu werden. Die Sticker-Sets der Firma Panini werden jedoch nicht mit dem Kauf eines anderen Produkts an die Sammelnden vermittelt, sondern werben für sich selbst.

FIFA World Cup Germany 2006, Sticker-Sammelalbum, Panini 2006, S. 4-5, Quelle: K. Toora privat

Hiermit unterscheiden sie sich grundlegend von der Sammelpraxis früherer Generationen.[1] Denn das Sammeln und Einkleben von Bildern ist bereits eine langlebige, weltweit ausgeführte Praxis. In den 1920er bis 1940er Jahren befand sich diese mit der Verbreitung von Zigarettensammelbildern auf einem Höhepunkt.[2] Wie der Name sagt, warben die kleinen Bilder für Zigarettenmarken. Sie zeigten dabei diverse Motive, wie Kunstwerke, Naturbildnisse, Flaggen, aber auch Berühmtheiten aus Film und Sport. In Deutschland dominierte die Zigarettenfirma Reemtsma den Markt und beteiligte sich mit dem hauseigenen Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld an dieser Marketingstrategie. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kooperierte die Firma mit der NS-Regierung und veröffentlichte und vertrieb im Zeitraum 1933 bis 1936 vier Sammelalben, die in Zusammenarbeit mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) gestaltet wurden und offensichtliche NS-Propaganda zum Inhalt hatten.[3]

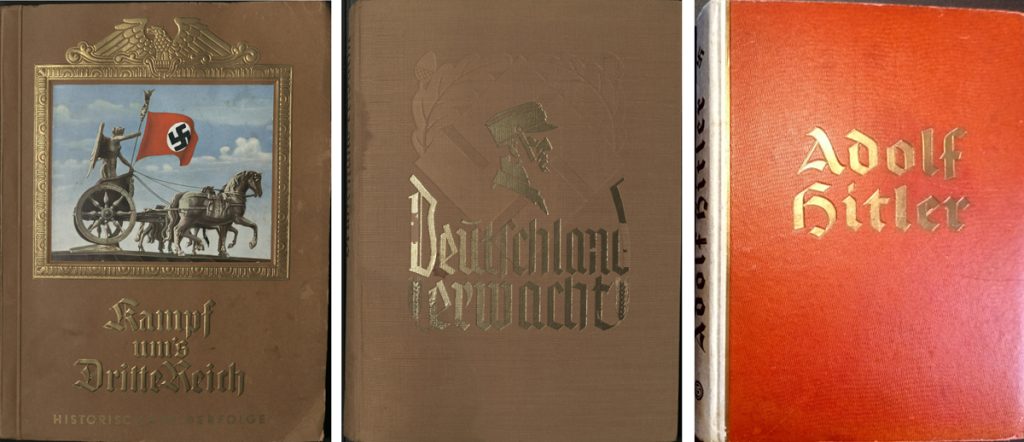

Links: Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, Cover; Mitte: Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, Cover; Rechts: Adolf Hitler, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1936, Cover mit Blick auf den Buchrücken

Durch die Kombination aus der Lektüre der ausführlichen Texte und der Betrachtung der gesammelten Zigarettenbilder sollten sich die Sammelnden ein nationalsozialistisch geprägtes Bildgedächtnis aneignen. Ziel war es also, die bildlichen und textlichen Komponenten der Sammelalben gleichermaßen einzubinden.

Die Sammelalben gehören laut dem Historiker Mervin Damian Dominick zur „Integrationspropaganda“: Diese Propaganda orientierte sich an „den Bedürfnissen der Bevölkerung“ und sollte über die Nutzung der Populärkultur – hier in Form der Zigarettensammelalben – suggestiv auf die Konsumierenden wirken. Die Sammelalben der NS-Propaganda verdienen daher eine besondere Aufmerksamkeit, da sie durch ihre hohen Auflagen zu den populärsten NS-Publikationen gehörten.[4] Die dafür genutzten Fotografien von Hitlers „Leibfotografen“ Heinrich Hoffmann werden noch immer außerhalb ihres ursprünglichen Veröffentlichungskontextes genutzt und prägen unser Bild der NS-Zeit bis heute.[5] Die Historikerin Waltraud Sennebogen hebt hervor, dass besonders das Sammelalbum Adolf Hitler zum Fortleben des „Führer“-Mythos im kollektiven Bildgedächtnis nach 1945 verantwortlich zu machen sei. Hierbei sollte sowohl auf bildlicher wie auch auf textlicher Ebene auf die Betrachtenden eingewirkt werden.[6]

Zu Beginn dieses Beitrags wird zuerst die Bedeutung der Zigarettensammelbilder bei der Schaffung von Bildikonen dargestellt, bevor dann die „Agenten der Bilder“ (Annette Vowinckel) – der Cigaretten-Bilderdienst, Heinrich Hoffmann und die NSDAP – mit ihren Motivationen zur Erstellung der Sammelalben und zur Kooperation vorgestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Vorgehensweise der Verantwortlichen des Bilderdienstes nur noch teilweise rekonstruieren lässt, da ein großer Teil des Archivs im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.[7] Im Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) befindet sich der Nachlass von Philipp F. Reemtsma, doch auch dieser ist nur eingeschränkt zu nutzen.[8] Aus den Archivalien lässt sich nicht rekonstruieren, wie die Zigarettensammelalben und -bilder erstellt, ausgesucht und zusammengefügt wurden. Es ist folglich auch nicht möglich nachzuvollziehen, wer genau welche Alben in welchem Zeitraum bearbeitet hat. Jedoch befinden sich im Nachlass Korrespondenzen aus der NS-Zeit sowie Vernehmungs- und Gerichtsprotokolle aus dem Jahr 1948, in denen sich Reemtsma zu seinem Verhalten während der NS-Zeit und bezüglich Korruptionsvorwürfen äußern musste. Dabei wurden auch die „zeitgeschichtlichen“ Sammelalben in die Befragung mit aufgenommen.[9] Zusammen mit diesen Gerichtsprotokollen lassen die Archivalien einen Einblick in das Selbstbild der Geschäftsleitung zu und stellen vereinzelt das Handeln der Firma in der Zeit des Nationalsozialismus dar.

Anschließend folgt meine Analyse der Sammelalben in Bezug auf die Darstellungen Hitlers und sogenannter Personae non gratae – also Personen wie Ernst Röhm und Rudolf Heß, die aus dem Bildgedächtnis entfernt werden sollten – sowie die der „Volksgemeinschaft“ anhand der Analysekategorien: Geschlechterrollen, Bauerntum, Familie und Massenaufmärsche. Die Ausgrenzung von „Gemeinschaftsfremden“, wie Juden und politischen Gegnern, durch deren fehlende Darstellung wird dabei mit einbezogen.

Zu den von mir für die Untersuchung genutzten Alben gehören das 1933 erschienene Sammelalbum Kampf um’s Dritte Reich – Eine historische Bilderfolge sowie die 1934 erschienenen Sammelalben Deutschland erwacht – Werden, Kampf und Sieg der NSDAP[10] und Der Staat der Arbeit und des Friedens – Ein Jahr Regierung Adolf Hitler. Die vorliegende Analyse schließt noch das Album Adolf Hitler – Bilder aus dem Leben des Führers von 1936 mit ein, geht aber nicht darüber hinaus, da nur diese ersten vier Sammelalben der Integrationspropaganda zuzuordnen sind.[11]

Zigarettensammelbilder und die Schaffung von Bildikonen

Während Reklamebilder schon seit den 1870er Jahren in Deutschland verfügbar waren, gab es erst durch die Einführung der Zigarettensammelbilder und der dazugehörigen Sammelalben in den 1920er Jahren eine preiswerte Alternative für nicht vermögende Personen, die sammeln wollten. Die Sammelbilder wurden als Teil einer Konsumbindungsstrategie anfangs den Zigarettenpackungen beigelegt. Die Zielgruppe der neuen Zigarettensammelbilder war von nun an generationsübergreifend und weniger einkommensgebunden. Dabei waren nicht nur die rauchenden Erwachsenen, sondern vor allem Kinder und Jugendliche begeisterte Sammelnde.[12]

Die Zigarettensammelalben wurden als „Bilderbuch des kleinen Mannes“ ein Teil der zeitgenössischen Populär- und Konsumkultur. Die regelmäßige Interaktion der Nutzenden macht sie alltagsgeschichtlich und in ihrem Bezug zur Konsumkultur interessant. Außerdem waren sie aufgrund ihres häufig informativen Inhalts als Wissensträger anerkannt: Mit den thematischen Sammelalben, wie z.B. zur Flaggenkunde, Naturkunde, Geschichte, Kunst und Kultur, wurde den Sammelnden allgemeines und populäres Wissen vermittelt.[13]

In der Forschung werden die Bilder und Alben als Vermittler eines kollektiven Bildwissens angesehen, das ab 1933 auch von der NS-Bewegung propagandistisch genutzt wurde. Der Historiker Bernhard Jussen bezieht sich in dem Vorwort zu seiner 2008 erschienenen Edition besonders auf die zeitgenössischen Sehgewohnheiten in Bezug auf das historische Verständnis: Viele Zigarettensammelalben vermittelten historische Themen und reproduzierten dafür Historienbilder, die somit in die Erinnerungskultur der Sammelnden und Betrachtenden Einzug hielten.[14] Dies bestätigt sich in den Erinnerungen von Zeitgenoss:innen, die sich anhand von Sammelbildern an Anekdoten wie z.B. über Friedrich II. erinnern.[15] Die Kulturwissenschaftlerin Anne Ortner zieht daraus Rückschlüsse auf ein kollektives Bildgedächtnis bzw. „kollektives Bewusstsein“ im Nationalsozialismus: Durch die Ritualisierung der alltäglichen Nutzung sei der persönliche Raum der Sammelnden mit Ideen und Bildern, z.B. des Führerkults oder der „Volksgemeinschaft“, infiltriert worden.[16]

Der Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld

Der Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld war der hauseigene Bilderdienst der Zigarettenfirma Reemtsma und wurde 1932 gegründet. Er gilt als einer der anerkanntesten Herausgeber solcher Zigarettensammelalben in Deutschland. Die Historikerin Judith Blume weist zu Recht darauf hin, dass der Bilderdienst allein schon durch den Zeitraum seines Bestehens (1932-1943) „auffällig eng“ an den Nationalsozialismus gebunden war.[17] Nach der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933 brachte der Bilderdienst einige Sammelalben heraus, deren Inhalte in Kooperation mit der NSDAP entstanden. Als „Agenten der Bilder“[18] sind hier der Cigaretten-Bilderdienst – unter der Leitung Otto Loses und Kurt Helderns – als Herausgeber und der Fotograf Heinrich Hoffmann, der die Bilder beisteuerte, zu nennen. Ein weiterer „Agent der Bilder“ war die NS-Regierung, die über das RMVP Inhalte zu den Sammelalben beisteuerte. Von der Kooperation profitierten alle involvierten Partner wirtschaftlich. Die Firma Reemtsma konnte ihre Klientel durch die Veröffentlichungen erweitern und sich in der neuen politischen Umgebung absichern.

Heinrich Hoffmann ist in seiner Rolle als Fotograf und Editor der Sammelalben ein wichtiger „Agent der Bilder“. In den Sammelalben selbst und später auch in den Verhören durch die Alliierten wird darauf hingewiesen, dass er für die Auswahl und Zusammenstellung der Bilder verantwortlich war.[19] Er profitierte von dem Vertrieb der Propaganda-Alben, da er für die Bildbeiträge Gewinnzahlungen erhielt, die er selbst insgesamt auf etwa 500.000 RM schätzte.[20] Mit der Einführung des „Gesetzes zum Schutz nationaler Symbole“ vom 19. Mai 1933 sollte verhindert werden, dass NS-Symbole, wie das Hakenkreuz, aber auch die sogenannten Führerbilder, in unzulässiger Weise produziert, veröffentlicht oder verkauft werden konnten. Hierfür wurden sogar eigene Prüfstellen eingerichtet.[21] Da Hoffmanns Bilder grundsätzlich in enger Zusammenarbeit mit Hitler entstanden und oftmals als Vorbild für Gemälde und Postkarten genutzt wurden, ist von einer Genehmigung seiner Bilder auszugehen.[22] Hoffmanns Fotografien galten als Bildikonen des Nationalsozialismus. Durch ihr wiederkehrendes Auftreten in verschiedenen Medien, wie hier in den Sammelalben, konnten sie im Gedächtnis der Betrachtenden noch weiter verankert werden.

In seiner Vernehmung nach Kriegsende sagte Hoffmann aus, dass er auch Fotografien anderer Fotografen genutzt habe, hob dabei aber seine Rolle in der Auswahl der Bilder hervor: „[E]s sind auch von Künstlern einige Einlagen genommen worden, auch von anderen Photographen wurden Bilder erworben. Es ist nicht alles von mir gewesen, aber in der Hauptsache habe ich es gemacht.“[23] Um welche Fotograf:innen sowie Kunstschaffende es sich dabei handelte und wie viel diese an den Sammelalben verdient hatten, berichtete er jedoch nicht.

Nur langsam wurde Hoffmanns Arbeit an den Sammelalben – nach seinen eigenen Angaben – von den NSDAP-Verantwortlichen akzeptiert. Bei seiner Vernehmung sagte er aus, dass Goebbels sich anfänglich gegen die Zusammenarbeit mit der Firma Reemtsma ausgesprochen habe, da die Firma in der Partei ein negativ besetztes Image hatte.[24] Seinem Verhältnis zu Hitler entsprechend, habe Hoffmann diesen mit den Bildern „vor vollendete Tatsache[n]“ gestellt.[25] Auch Otto Lose vermutete im Rahmen seiner Vernehmung, dass Hoffmann bis zur Zustimmung für die Bilderserien durch die Parteifunktionäre Überzeugungsarbeit geleistet hätte. Demnach habe Hoffmann zu ihm gesagt, „die Partei sei daran interessiert, daß diese Zeitgeschichte mit den Zigarettenbildern gemacht würde, das wäre eine Reklame für die Partei“.[26]

Die NS-Regierung nutzte diese Veröffentlichungen, um durch Text und Bild ihre Ideologie bei den Konsumierenden – unabhängig, ob sie der NS-Bewegung bereits angehörten oder nicht – in ihrem Bewusstsein zu verankern. Im Vorwort des Zigarettensammelalbums Deutschland erwacht aus dem Jahr 1934 schreibt dessen Autor Wilfried Bade: „Nicht ein Erinnerungsbuch soll dieses Werk sein für die Mitkämpfer der Bewegung – es soll vor allem den Volksgenossen gelten, denen damals eine feindliche Presse die Taten der Nationalsozialistischen Deutschen Freiheitsbewegung verschwieg. Denn nur der versteht Adolf Hitler und seine Bewegung wirklich, der auch die Geschehnisse des 14jährigen Kampfes kennt.“[27]

Das Zitat zeigt, dass nicht nur jene als Rezipienten des Sammelalbums galten, die bereits der NS-Ideologie anhingen. Es sollten auch jene erreicht werden, die im nationalsozialistischen Konzept der „Volksgemeinschaft“ als potenzielle „Volksgenossen“ galten. Durch das Sammeln konnten auch sie sich aufgrund der bildlichen Gestaltung ein neues, der NS-Ideologie entsprechendes Bildgedächtnis aneignen.

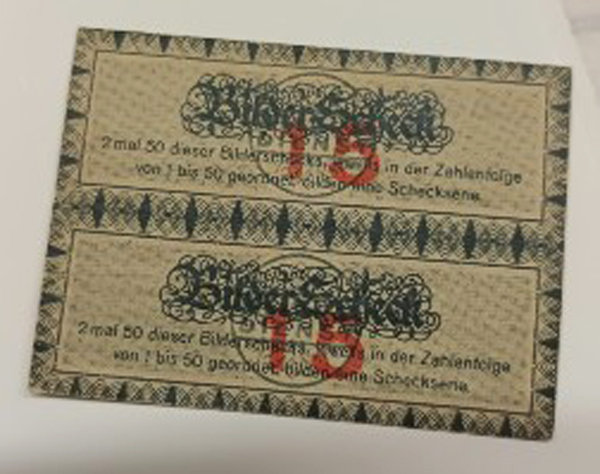

Reemtsma und Lose versuchten in den Vernehmungen 1948 zum einen, die Verantwortung der Herausgabe komplett dem RMVP zuzuschreiben, da dieses – so ihre Aussage – sie zu der Veröffentlichung mit nationalsozialistischem Inhalt gedrängt hätte.[28] Zum anderen begründeten sie die Erfolge der Sammelalben auch mit dem Verhalten der Konsumierenden: Seit der Einführung des sogenannten Bilderschecksystems hätten die Sammler:innen die zu vervollständigenden Alben selbst auswählen können, sodass die Alben mit NS-Thematik allein aufgrund einer eigenständigen Kaufentscheidung gesammelt worden seien.[29]

Während diese Aussagen auf die Alben Deutschland erwacht und Adolf Hitler zutreffen könnte, ist sie jedoch bei den Alben Kampf um’s Dritte Reich und Der Staat der Arbeit und des Friedens nicht unbedingt zutreffend: Deren Sammelbilder wurden noch den Zigarettenpackungen beigelegt. Auch Reemtsmas Aussage, dass er von dem Ausmaß der zeitgeschichtlichen Bilderserien nicht gewusst habe, ist bei seiner sonstigen Involvierung in den Bereich der Werbung, zu dem auch der Cigaretten-Bilderdienst gehörte, nur schwer nachzuvollziehen.[30]

Solche „Bilderschecks“ waren ein Alleinstellungsmerkmal des Cigaretten-Bilderdienstes

Altona-Bahrenfeld. Anstatt der Sammelbilder wurden diese kleinen Schecks den

Zigarettenpackungen beigelegt, die dann gesammelt eingeschickt wurden, um eine

Bildreihe der Wahl zu erhalten. Quelle: Archiv HIS PFR 491, 04

Die Sammelalben ab 1933

Alle Sammelalben nennen in ihrem Impressum den Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld als Herausgeber, der aber mit anderen Zigarettenfirmen für einzelne Alben zusammengearbeitet hat.[31] In allen Sammelalben wurden begleitende Texte abgedruckt, die durch Sammelbilder und Bildunterschriften erweitert wurden;[32] des Öfteren kamen zwischen den Seiten eingefügte Großdrucke auf Fotopapier hinzu.

Je nachdem, ob die Zigarettensammelbilder den Zigarettenpackungen direkt beigelegt wurden oder über das „Bilderscheck“-System erhältlich waren, variiert deren Format und Farbgebung. Die Alben Kampf um’s Dritte Reich und Der Staat der Arbeit und des Friedens wurden mit klassischen kolorierten, kleinformatigen Zigarettenbildern bestückt. Währenddessen enthielten die Sammelalben Deutschland erwacht in der Auflage 776.-875. Tausend und Adolf Hitler ausschließlich schwarz-weiße Drucke.[33] Nur auf den Rückseiten der Sammelbilder ist Schrift zu finden, da dort beschrieben steht, an welcher Stelle das Bild einzukleben sei. Und nur auf der Rückseite durfte Reklame für die Zigarettenmarken gemacht werden. Für alle Sammelalben wurde das Medium der Fotografie für die Sammelbilder genutzt; vereinzelt sind Zeichnungen zwischen den Texten zu finden. Ausnahmen sind Abdrucke von Zeichnungen und Aquarellen, die von Hitler stammen sollen, in dem Band Adolf Hitler.[34]

Das Sammelalbum Kampf um’s Dritte Reich beginnt mit Hitlers Biografie, um, von dieser ausgehend, eine Erzählung der sogenannten Kampfzeit bis zum 1. Mai 1933 zu präsentieren; im Album Deutschland erwacht endet die „Kampfzeit“ erst mit dem Parteitag der NSDAP im September 1933. Das Sammelalbum Staat der Arbeit und des Friedens ist eine Fortsetzung des Albums Kampf um’s Dritte Reich. Es beginnt noch einmal mit einem kurzen Rückblick auf Deutschland vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Dann behandelt es, nur grob einer Chronologie folgend, Maßnahmen, die die NS-Regierung in ihrem ersten Jahr ergriffen hat. In allen Sammelalben werden immer wieder thematische Blöcke eingeschoben, wie z.B. zur Präsentation von Führungspersonen der NSDAP, zur Jugend oder zu Organisationen wie der SA. Das Sammelalbum Adolf Hitler ist dagegen ausschließlich in thematische Einheiten gegliedert.

Die Autorenschaft variiert in den Sammelalben. Alle beitragenden männlichen Autoren bekleideten jedoch eine Position in der NSDAP oder standen ihr nah. Im Album Adolf Hitler von 1936 wechselten sich Aufsätze von Goebbels mit denen von spezifisch nach ihrer Funktion oder ihrem Beruf ausgewählten Autoren ab. So schrieb der Architekt Albert Speer das Kapitel „Die Bauten des Führers“ zur Rolle Hitlers in der Architektur der NS-Bewegung, und Baldur von Schirach wurde in seiner Funktion als Reichsjugendführer in den Sammelalben meist zu Beiträgen bezüglich der Jugend hinzugezogen.[35]

Adolf Hitler

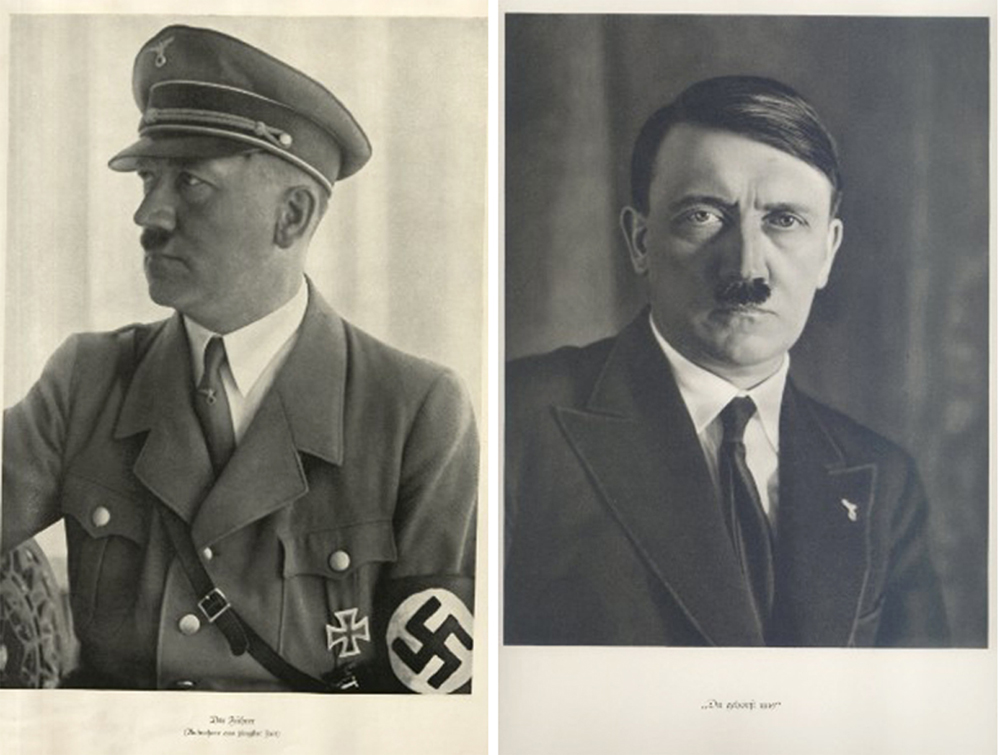

Der überwiegende Teil des Inhalts der Sammelalben war auf die Person Adolf Hitlers und dessen Führerkult fokussiert. In allen Sammelalben findet sich am Anfang, zumeist nach dem Vorwort, ein eingefügtes Porträt Hitlers: ein ganzseitiger Druck einer Porträtfotografie. Eine Ausnahme stellt das einführende Bild in dem Album Adolf Hitler dar, bei dem es sich um ein gemaltes Porträt handelt. Es ist unter diesen Porträts auch der einzige Farbdruck.[36] Bei der Gestaltung der Porträts fällt auf, dass allein in Der Staat der Arbeit und des Friedens auf eine Parteiuniform verzichtet wurde. Hitler wurde in Zivil fotografiert, wobei nur eine Anstecknadel am Revers seinen Anzug ziert. Da sich dieses Album weniger mit der „Kampfzeit“ vor 1933 auseinandersetzt, sondern eine Bilanz zum ersten Jahr der Regierung zieht, wirkt die Wahl eines zivil gekleideten Hitlers der Thematik entsprechend. In den übrigen Porträts sind neben der Anstecknadel, die Hakenkreuzbinde am Arm und das Eiserne Kreuz zu sehen. In Kampf um’s Dritte Reich ist ebenfalls das Verwundetenabzeichen an seiner Brust angesteckt.[37]

Links: Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, o.S.

Rechts: Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, o.S.

In den Sammelalben Kampf um’s Dritte Reich und Deutschland erwacht wird anhand der Biografie Hitlers die Geschichte der NS-Bewegung nachverfolgt. Beide Sammelalben beginnen mit einem Kapitel über das Leben Hitlers von seiner Kindheit über seine Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg bis zum Beginn seiner Karriere als Politiker.[38] Die Kapitelüberschrift „Der unbekannte Deutsche“ bildet dabei einen Kontrast zu dem vorhergehenden Porträt Hitlers und propagiert damit seinen sozialen Aufstieg, der immer wieder in den Sammelalben angesprochen wird: vom „unbekannte[n] Deutsche[n]“ zum „Führer“.[39]

Das folgende Zigarettenbild findet sich in den Sammelalben zur „Kampfzeit“ in verschiedenen Ausführungen: In Deutschland erwacht wird eine Aufnahme einer Menschenmenge auf dem Odeonsplatz in München gezeigt. Ein weißer Kreis kennzeichnet den in Vergrößerung wiedergegebenen Bildausschnitt, auf dem Hitler zu erkennen ist. In Kampf um’s Dritte Reich wird nur der vergrößerte Ausschnitt wiedergegeben.[40] Die Fotografie zeigt Hitler inmitten einer jubelnden Menge aufgrund der Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg am 2. August 1914, um den Eindruck zu erwecken, dass er ein „Revolutionär der ersten Stunde“ gewesen sei. Es ist aber nicht geklärt, ob es sich bei dem Bild um eine Retusche handelt.[41]

Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 10

Hitlers Vergangenheit als Soldat wird immer wieder hervorgehoben. Durch die Bilder soll seine Kriegsbereitschaft u.a. durch das Zeigen des Eisernen Kreuzes, das er mit der Parteiuniform auf Veranstaltungen oder bei Studioaufnahmen trägt, den Betrachtenden vor Augen geführt werden.[42] In dem Album Kampf um’s Dritte Reich findet sich ein Bild des Handschlags zwischen dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und Hitler am „Tag von Potsdam“: Hitler steht aufrecht und erscheint damit der Stellung Hindenburgs ebenbürtig.[43] In Deutschland erwacht wird diese Handlung, anstatt bildlich dargestellt zu werden, lediglich ausführlich im Text beschrieben. Hitlers Rolle als ehemaliger Soldat wird in diesem Zusammenhang ebenfalls hervorgehoben. Hindenburg, in seiner Rolle als Reichspräsident und Generalfeldmarschall, wird als Kriegsheld und große Figur der deutschen Geschichte heroisiert, der nun die Macht an den „Gefreiten Hitler“ abgegeben habe.[44]

Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 74

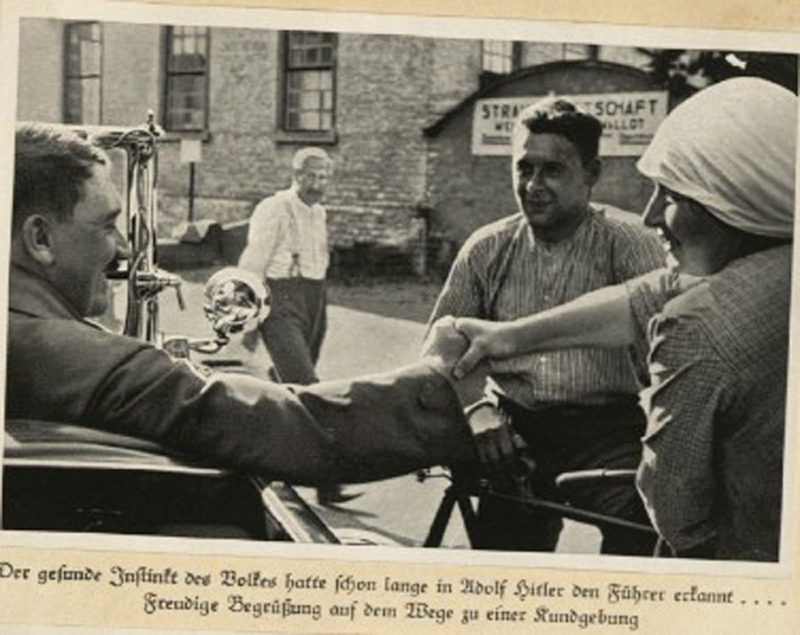

Hitler wird darüber hinaus durch Text und Bild eine besondere Volksnähe zugeschrieben. Dafür kommen besonders Fotografien aus dem Wahlkampf 1932 zum Einsatz: Bilder von ihm im Auto, auf denen er Personen auf der Straße die Hand herausreicht; aber auch durch Anekdoten im Text, nach denen er sich beispielsweise unbemerkt mit Arbeitenden während ihrer Arbeit auf der Straße unterhält und erst, als er weiterfährt, erkannt wird, fügen sich diesem Bild ein.[45]

Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 116

In den Texten des Sammelalbums Deutschland erwacht werden Hitler allerlei Tugenden und Fähigkeiten zugeschrieben. Nur er allein hätte die NSDAP reformiert und durch die „Kampfzeit“ gebracht. Besonders die Darstellungen des „Deutschlandfluges“ im Wahlkampfjahr 1932 und seine oben erwähnten Autoreisen durch Deutschland lassen Hitler als eine – zumindest im deutschen Gebiet – allgegenwärtige Person erscheinen, die den Menschen zufällig erscheinen könne.[46] So wird ihm im Sammelband Kampf um’s Dritte Reich in einem Gedicht eine himmlisch gegebene Souveränität zugeschrieben, wenn dort geschrieben steht: „Ihn [= Hitler] aber sandt’ der Himmel uns zum Boten […]“, der jegliche politische Gegner vertreiben würde.[47] So wird Hitler als charismatischer Führer und als politischer Messias beschrieben.

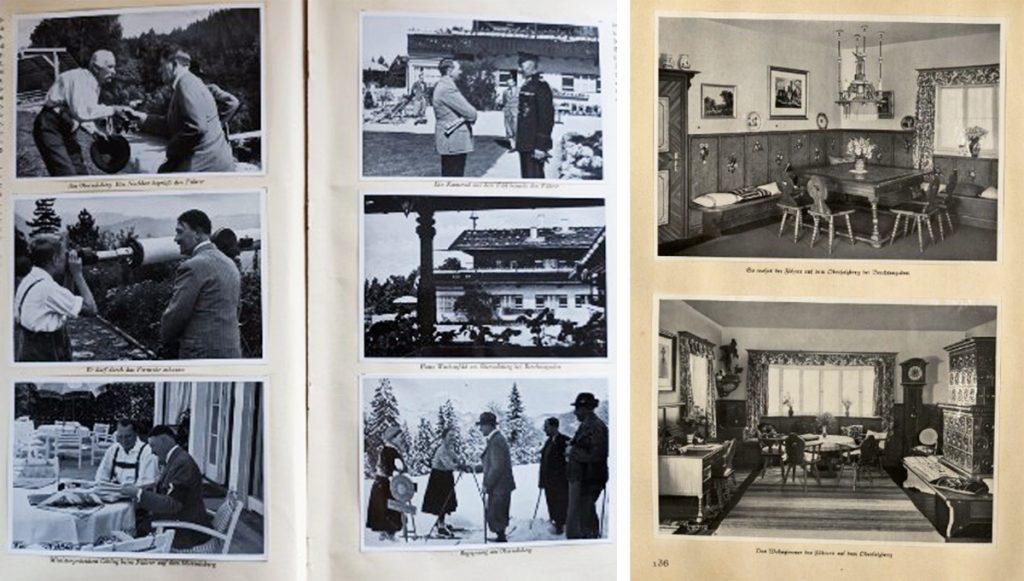

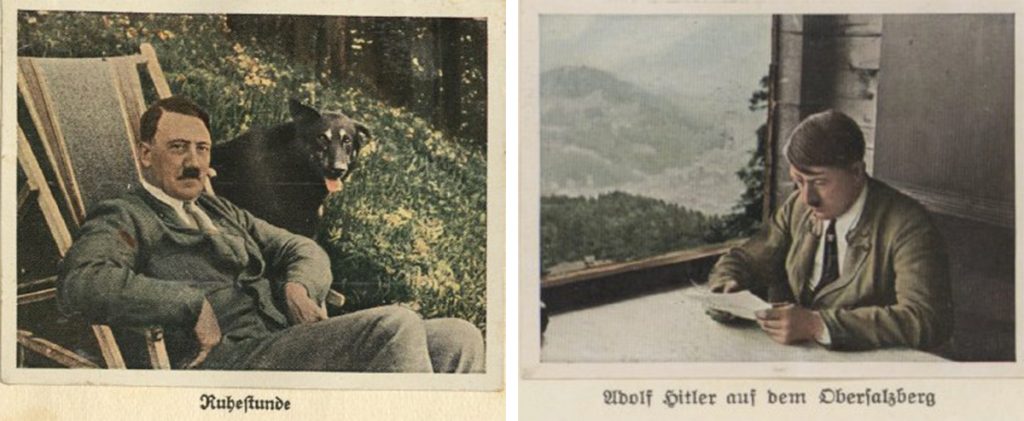

Auch Hitlers Privatsphäre sollte in den Sammelalben dargestellt werden. Ähnlich der sogenannten Homestory, die in der Zeit sehr beliebt war, wurden Aufnahmen von Hitler in seiner scheinbar privaten Umgebung gezeigt.[48] Dies bezieht sich vor allem auf Fotografien vom Obersalzberg: Zu sehen sind Aufnahmen von dem Innenraum seines Privathauses, aber auch von Hitler selbst und seinen Gästen. Ein beliebtes Motiv ist auch die Veranda, die den Ausblick auf die Berge ermöglichte und damit eine ländliche Idylle repräsentierte. Der betrachtenden Person wird durch Bilder, auf denen Hitler unbeschwert zu lächeln scheint, der Eindruck eines privaten Einblicks vermittelt.[49] Nach dem Fotohistoriker Rolf Sachsse sollte die Darstellung der Privaträume zur Nachahmung auffordern, wobei besonderer Wert auf eine bürgerliche „Gemütlichkeit“ gelegt worden sei.[50] Der Kunsthistoriker Herz hebt die imaginierte Volksverbundenheit hervor, die eine „persönliche Liebe“ zu Hitler erwecken sollte.[51]

Links: Adolf Hitler, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1936, S. 36-37

Rechts: Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 136

Links: Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 82

Rechts: Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 79

Bei Heinrich Hoffmanns Bildern befindet sich Hitler meist im Zentrum und zieht als Bezugspunkt das Auge der betrachtenden Person auf sich. Besondere Wirkung spricht die Historikerin Christina Irrgang zusätzlich dem Gesicht, den Händen und den Augen des „Führers“ zu.[52]

Links: Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 35

Rechts: Adolf Hitler, Cigaretten-Bilderdienst

Altona-Bahrenfeld 1936, S. 21

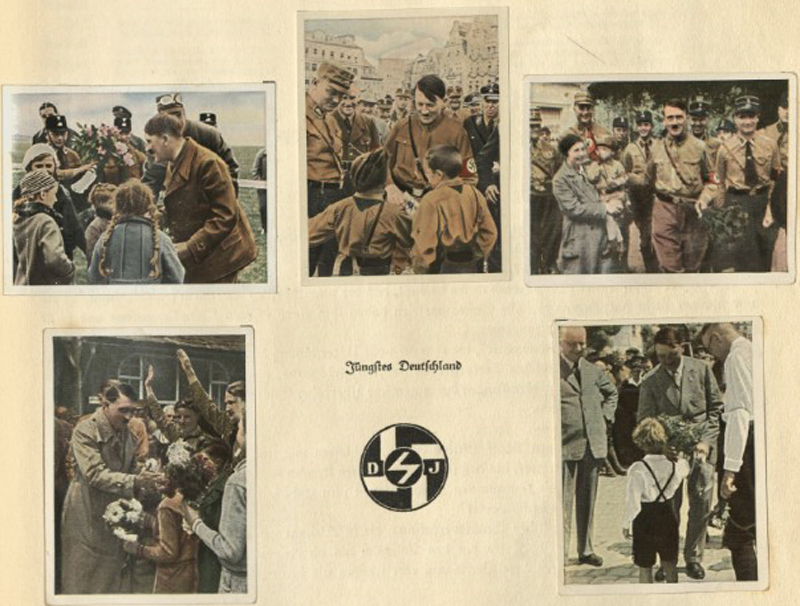

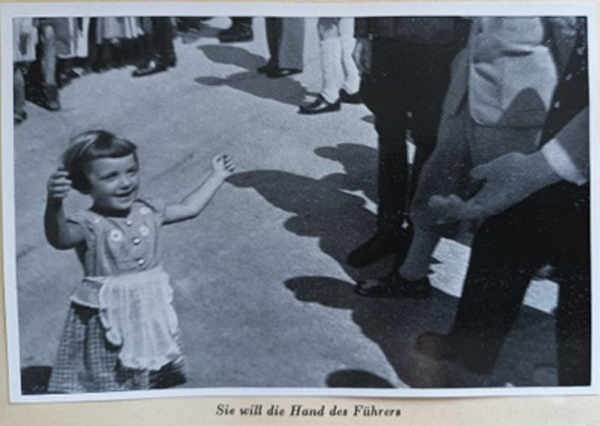

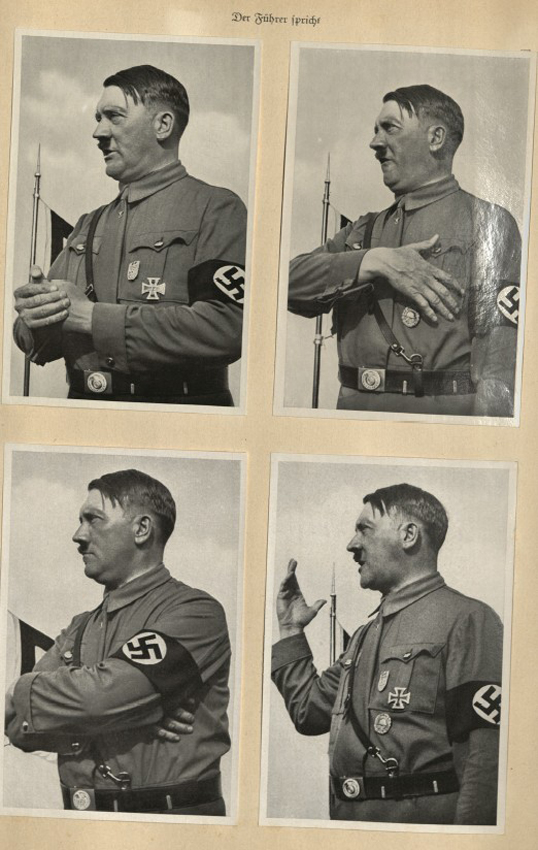

Die Bilder des Kapitels „Jüngstes Deutschland“ zeigen Hitler bei Zusammenkünften mit Kindern. Durch die Überreichung von Geschenken oder die Berührung ihrer Wangen entsteht auf den Bildern förmlich eine Verbindung zwischen ihm und den Kindern.[53] Hier wird die Aufhebung der körperlichen Distanz durch seine Berührungen besonders deutlich gezeigt, womit eine körperliche, aber auch emotionale Nähe suggeriert wird. Auch die Nutzung seiner Hände in den Aufnahmen von seinen Reden ist auffällig. In Deutschland erwacht und Adolf Hitler gibt es jeweils eine Fotostrecke, die sich auf Hitler als Redner konzentriert.[54] Wie Sachsse beschreibt, waren Mimik und Gestik einstudiert. Die Fotografien seiner Reden sollten eine außerordentliche Dynamik festhalten, weshalb eine Varianz von Handbewegungen dargestellt wurde:[55] Hitler umschließt mit seiner Hand die Faust, greift sich an die Brust, die Arme sind verschränkt oder nach oben gerichtet.[56]

Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 72

Besonders Hitlers Augen werden vor allem im Text hervorgehoben: „Wenn doch jeder einzelne deutsche Genosse diesem Manne nur einmal gegenüberstehen und ihm in die Augen sehen könnte! Die Augen des Führers schauen einem bis in die tiefste Seele hinein, und wer vor ihnen bestehen will, muß ein reines Gewissen haben und ein offener, ehrlicher Charakter sein.“[57] Seinen Augen werden damit übernatürliche Fähigkeiten zugesprochen. Das Sammelbild „Führeraugen – Vateraugen“ zeigt ihn gemeinsam mit einem Kind auf der Veranda des Obersalzbergs, wobei Hitler sich lächelnd zu diesem hinabbeugt.[58] Hitler wird durch diese Beschreibungen zur Vaterfigur aller stilisiert.[59]

Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 83

Ernst Röhm und weitere Personae non gratae

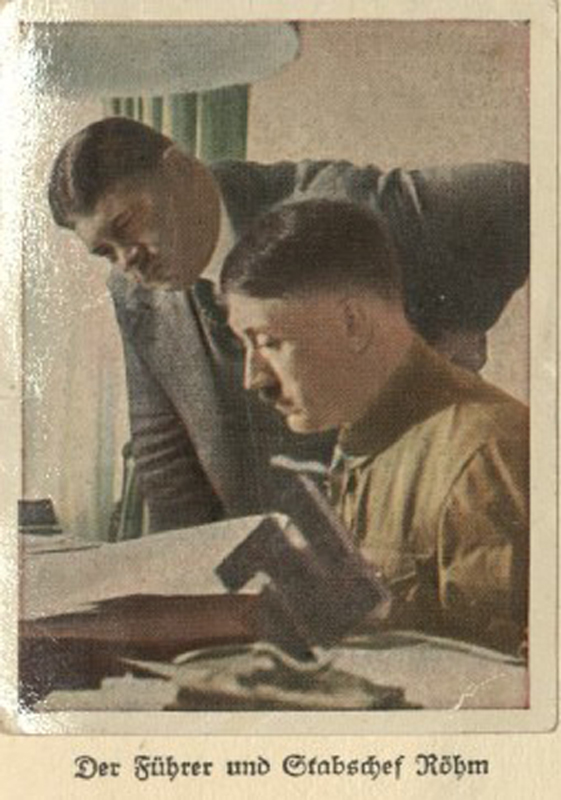

In den Zigarettensammelalben ist Ernst Röhm das bekannteste und auffälligste Beispiel, wie ein Parteifunktionär zunächst dem Bildkanon angehörte und dann daraus entfernt wurde. Im Sammelalbum Kampf um’s Dritte Reich wird Röhms Laufbahn bis zum Stabschef der SA präsentiert und ihm eine besonders enge Verbindung zu den SA-Männern zugeschrieben. Auch ein Vertrauensverhältnis zu Hitler wird heraufbeschworen.[60] Röhm ist ebenfalls auf der Bildebene in dem Sammelalbum vertreten: zusammen mit Hitler in der Parteizentrale wie auch in seiner Funktion als Stabschef auf SA-Versammlungen und -Gruppenfotos.[61]

Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 25

Nach der Ermordung von Ernst Röhm und anderen im Sommer 1934 sollten sämtliche Bilder von Röhm aus dem Bildgedächtnis entfernt werden.[62] Auch in den Archivalien zum Cigaretten-Bilderdienst findet sich ein Rundschreiben an „unsere Mitarbeiter im Aussendienst“, in dem auf den unmittelbar veränderten Umgang „auf Grund der jüngsten politischen Ereignisse“ hingewiesen wird.[63] Das Album Kampf um’s Dritte Reich wurde deswegen nicht mehr neu aufgelegt. Herausgegeben wurden zwar noch Restbestände, jedoch ohne Röhms Sammelbilder. Die Auslieferung der Alben Deutschland erwacht und Staat der Arbeit und des Friedens wurde kurzzeitig ausgesetzt.[64] In späteren Auflagen waren dann in Bild und Text keine Spuren mehr von Ernst Röhm zu finden.[65]

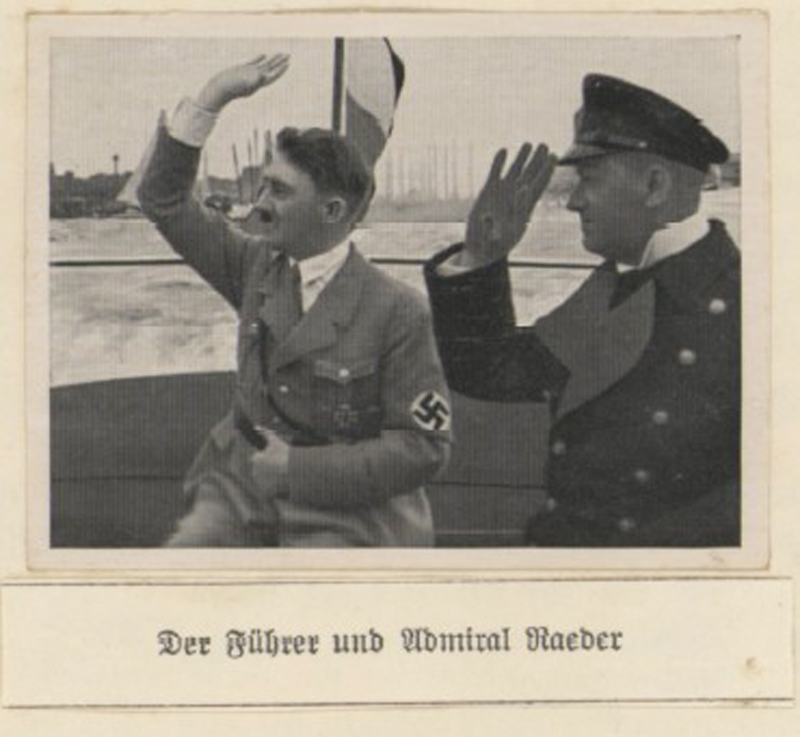

In den frühen Auflagen der Alben ist der Eingriff jedoch offensichtlich zu erkennen. In Staat der Arbeit und des Friedens sind dabei Beiträge zur SA und Röhm erhalten geblieben, jedoch wurden die Bilder mit ihm ausgetauscht. Bildüberschriften, in denen er genannt wurde, mussten mit Papierschnipseln überklebt werden. So zeigt z.B. das Sammelbild „Der Führer und Admiral Raeder“ diese beiden Personen grüßend zur Seite blickend. Der Papierschnipsel überklebt an dieser Stelle die Bildunterschrift „10jähriger Gedenktag der Gründung der türkischen Republik: Gruppenführer Ernst, Botschafter Kemalettin Sami Pascha, Stabschef Röhm und der türkische Militärattaché“. Es handelte sich also ursprünglich um eine andere Situation, die dann mit einem Bild Hitlers überklebt wurde.[66]

Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 95

Auch die Bilder von Rudolf Heß, dem Stellvertreter Hitlers, durften nach seinem Großbritannien-Flug 1941 nicht mehr öffentlich gezeigt werden.[67] Die Vereinbarungen zur Retusche wurden auch auf die Sammelbände Deutschland erwacht und Adolf Hitler angewendet.[68] Die Motivation für das Bildverbot findet sich in einem Schreiben der Reichspropagandaleitung an Heinrich Hoffmann. Dort heißt es: „[D]er Zweck der Verfügung soll sein, die Diskussion über Herrn Heß im deutschen Volk vollkommen auszuschalten und ihn in keiner Hinsicht wieder in Erinnerung zu bringen.“[69] Das Bildverbot sollte also die Persona non grata vollkommen aus dem (Bild-)Gedächtnis der Bevölkerung löschen.

„Volksgemeinschaft“

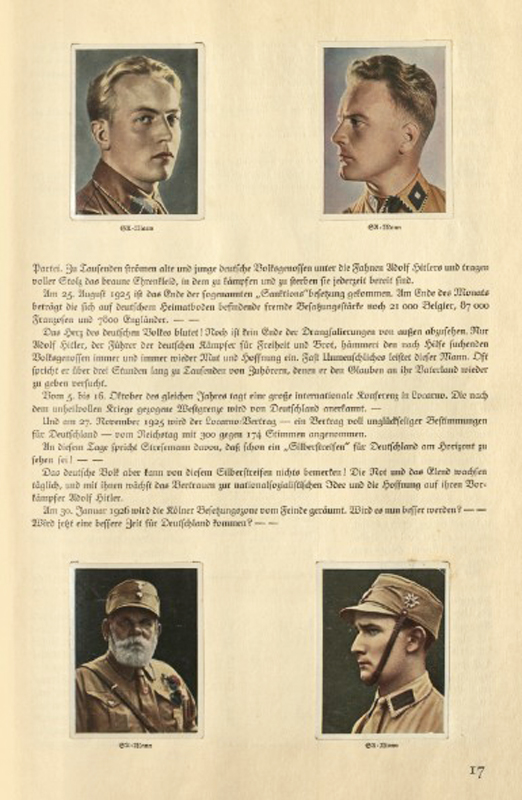

Das Konzept der „Volksgemeinschaft“ wird in den Sammelalben einige Male angesprochen, besonders im Album Der Staat der Arbeit und des Friedens, ohne dass dabei eine konkrete Definition geliefert wird. Beim Betrachten aller Sammelalben ist offensichtlich, dass der kämpferische und arbeitende Mann in den Mittelpunkt gestellt wurde. Besonders in den Alben, die sich mit der „Kampfzeit“ auseinandersetzen, wird das Bild des kämpferischen Mannes anhand der SA-Männer vermittelt. Ihnen werden „Tugenden des Weltkriegssoldaten“ zugesprochen, die durch neue nationalsozialistische Tugenden erweitert würden. Zu diesen gehörten u.a. „Treue“, „Opfermut“ und „fanatischer Glaube an die politische Idee“.[70] Die Geschichte der SA wird in den Erzählungen eng an die Geschichte Hitlers und den Aufstieg der NSDAP gebunden: „Zu Tausenden strömen alte und junge deutsche Volksgenossen unter die Fahnen Adolf Hitlers und tragen voller Stolz das braune Ehrenkleid, in dem zu kämpfen und sterben sie jederzeit bereit sind.“[71] Die sich an der Bewegung Beteiligenden werden damit also klar als der „Volksgemeinschaft“ zugehörig beschrieben.

An gleicher Stelle ist eine Bildgruppe zu sehen, die aus vier Porträts mit der Unterschrift „SA-Mann“ besteht: Drei davon zeigen jüngere SA-Männer und eines einen älteren SA-Mann.[72] Die Darstellung des älteren Mannes versinnbildlicht den ideologischen Anspruch des Nationalsozialismus als eine generationsübergreifende Bewegung. Durch den Farbdruck fallen die blonden Haare und der hellere Hintergrund der oberen Männer besonders auf. Der hellblaue Hintergrund verklärt diese weiter, wodurch die Sammelbilder wie ikonographische Darstellungen erscheinen.

Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 17

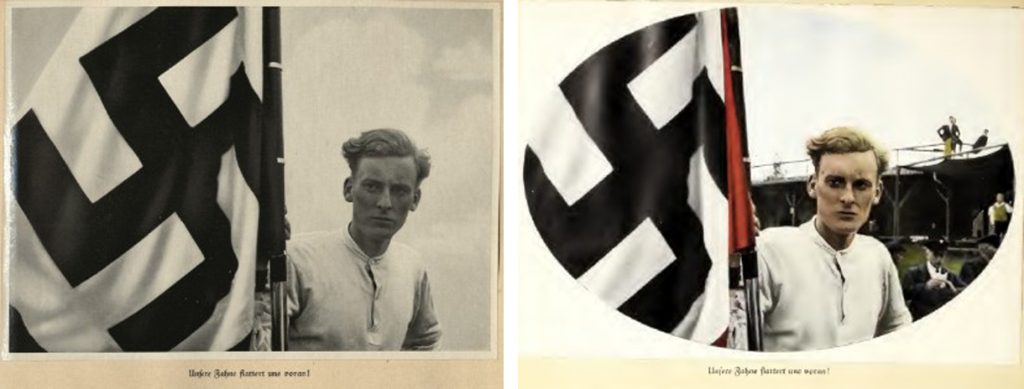

In dem Sammelalbum Deutschland erwacht wird anhand des Sammelbilds „Unsere Fahne flattert uns voran!“ die idealtypische Darstellung eines Mannes noch plakativer direkt mit der NS-Ideologie verbunden. Die rechte Hälfte des Bildes wird durch die Aufnahme eines jungen Mannes in weißem Hemd und mit blondem Haar dominiert. Wie auch in anderen Zusammenhängen wurde hier „auf das Bild eines großen, blonden und blauäugigen Mannes zurückgegriffen […], der meistens vom Typus eines soldatischen Jünglings“ sei, da dies dem Idealtyp des „Ariers“ entspräche.[73] Der junge Mann wurde auf gleicher Kopfhöhe aufgenommen und ist im Profil dargestellt, wobei er die betrachtende Person nicht anschaut. Im Hintergrund ist nur der Himmel zu sehen, die linke Bildhälfte wird dabei von einer Hakenkreuzfahne eingenommen.[74] In der früheren Auflage 401.-500. Tausend des Albums ist das gleiche Bild zu finden. Jedoch unterscheidet es sich durch seinen Hintergrund immens von dem zuvor beschriebenen Bild: Hier sind ein Gerüst und weitere Menschen zu sehen.[75] Durch die Veränderung der Bildkomposition mit dem retuschierten Hintergrund wird der idealtypische junge Mann weiter hervorgehoben.

Links: Deutschland erwacht (Auflage 776.-875. Tausend), Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 133; rechts: Deutschland erwacht (Auflage 401.-500. Tausend), Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 132

Die Wichtigkeit von Arbeit in der NS-Ideologie wird mit bezugnehmenden Kapitelüberschriften verdeutlicht, wie z.B. „Die Ehre der Arbeit“ und „Ein Volk ohne Ehre, ein Volk ohne Arbeit“.[76] Immer wieder wird die Aufforderung, Arbeit zu leisten, formuliert und damit eine direkte Verbindung zwischen Arbeit und „Volksgemeinschaft“ hergestellt: „Es kommt nicht darauf an, was für Arbeit geleistet wird, sondern wie diese Arbeit geleistet wird. Wer nicht arbeitet, verliert die Ehre in der Volksgemeinschaft. Arbeit schändet nicht, sondern adelt, gleichgültig, ob sie mit der Stirn oder mit der Faust geleistet wird. Schande bringt nur das Drohnendasein und die Verachtung eines arbeitenden Volksgenossen.“[77]

Die Art der Arbeit sollte also nicht bewertet und eine Vereinigung aller Arbeiter in der „Volksgemeinschaft“ heraufbeschworen werden. Der Nationalsozialismus wird hier als eine Ideologie charakterisiert, die den Klassenkampf überwunden hätte. Gleichzeitig wird hier aber auch die Erwartung deutlich, dass Arbeit in irgendeiner Form geleistet werden müsse, um dieser Gemeinschaft anzugehören. Hierfür wird besonders der Bau der Reichsautobahn in den Alben in Szene gesetzt. Im Sammelalbum Der Staat der Arbeit und des Friedens gibt es zwei Bilder, die marschierende Arbeiter mit Spaten zeigen; es folgen weitere Abbildungen von Arbeitern auf Reichsautobahn-Baustellen.[78]

Auch arbeitende Frauen wurden in dem Sammelalbum thematisiert. Frauen sollten aus dem Arbeitsleben zu Gunsten der Beschäftigung von Männern zurückgedrängt werden. Es wird daher immer wieder auf das Gesetz zur „Überführung weiblicher Arbeitskräfte in die Hauswirtschaft“ und auf das „Gesetz zur Förderung der Eheschließung“ Bezug genommen. Das erstgenannte Gesetz sollte die Frauen aus der Industrie herausdrängen und die Anzahl der Haushaltsgehilfinnen erhöhen. Denn diese Arbeit entspräche ihrer „eigentlichen Aufgabe, der Arbeit in der Familie und im Heim“. Das zweite Gesetz sollte die Heirat durch ein neu eingeführtes Ehestandsdarlehen von bis zu 1000 Reichsmark begünstigen. Danach sollten die Frauen ihren Arbeitsplatz an ihren arbeitslosen Ehemann übergeben. Diese Forderung wurde mit einem Sammelbild illustriert, auf dem eine Massenhochzeit in einem ungenannten Großunternehmen dargestellt wird. Die Bildunterschrift lautet: „1200 Arbeiterinnen eines Großunternehmens heiraten / 1200 Stellen werden für Arbeiter frei“.[79]

Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 4

Die Historikerin Gisela Bock hat jedoch aufgezeigt, dass es eine Verdrängung der Frauen aus der Arbeitswelt, wie sie hier in dem Sammelalbum propagiert wurde, im NS-Staat nicht gegeben hat. Im Gegenteil verdoppelte sich die Zahl der weiblichen Beschäftigten in der Industrie bis 1938 sogar.[80] Auch im Text wird die geplante Verdrängung aus der Arbeitswelt leicht abgeschwächt. Im Falle lediger Frauen sollte ihnen die Arbeit nicht verwehrt werden, weil diese für ihren Lebensunterhalt darauf angewiesen seien.[81] Darstellungen von arbeitenden Frauen sind rar in den Alben. Meist wird die erwachsene, arbeitende Frau als Landarbeiterin und Bäuerin dargestellt: eine Weberin oder eine Landarbeiterin als „Garbenbinderin“.[82]

Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 35

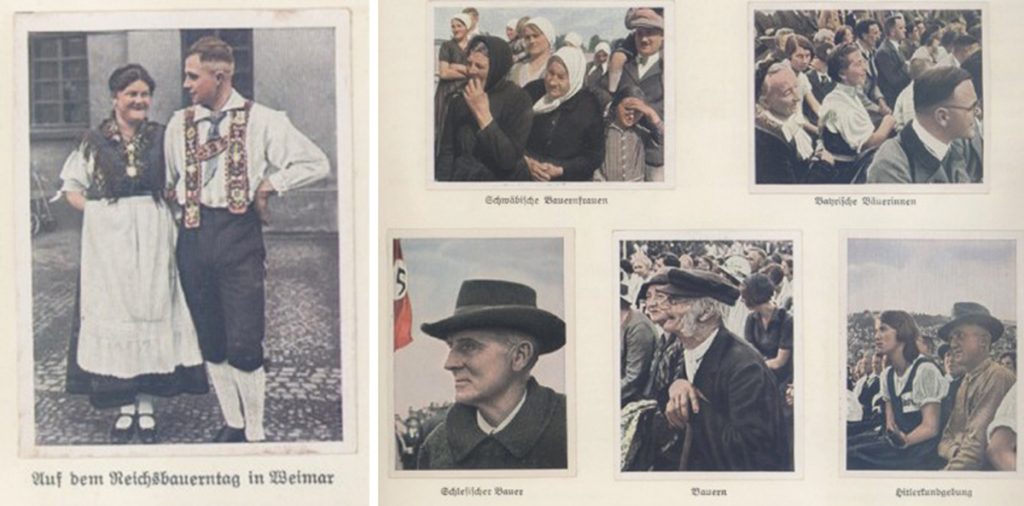

Mit dem Verweis, dass der Bauer einen besonderen Bezug zum deutschen Boden hätte, wurden er und seine Familie durch Bilder und Texte idealisiert: Der Bauer sei der „erste und tiefste Repräsentant des Volkes“, da er „aus der Fruchtbarkeit der Erde die Menschen nährt und aus der Fruchtbarkeit seiner Familie die Nation“ forterhalte.[83] Ländliche Frauen wurden vor allem in Trachten abgebildet. Besonders bekannt sind darunter wohl die Darstellungen von Spreewälderinnen und Bückeburger Bäuerinnen.[84] Trachten wiesen in der NS-Ideologie auf ein Bekenntnis zum Volkstum hin und galten als eine Verdeutlichung der Zugehörigkeit zu einer „Rasse“.[85]

Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 46-47

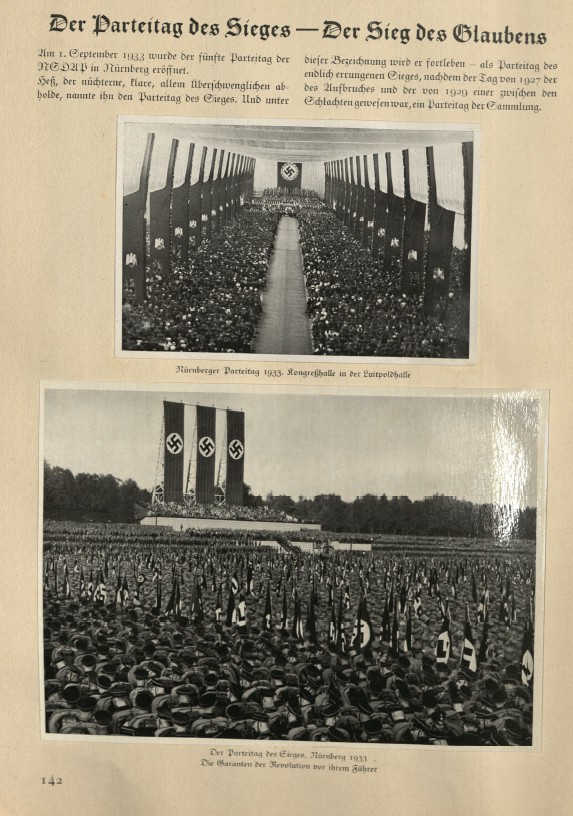

Fotografierte Massenaufmärsche gehörten zum gängigen Repertoire der Sammelbilder.[86] Das Individuum sollte sich in die Masse einfügen und an seine Stelle das Kollektiv treten.[87] Diese Vorstellung wurde in den Sammelalben durch Parolen wie „Wir wollen nichts für uns, sondern alles für unser Volk“ unterstützt.[88] Das Sammelalbum Deutschland erwacht endet mit einem Kapitel zum „Parteitag des Sieges“ von 1933, in dem 12 von 15 Bildern Aufmärsche und Massen in Uniformen zeigen. Dazu werden die Geschehnisse im Text detailliert geschildert.[89] Zum Abschluss des Kapitels wird der Leserschaft der Grund für diese Details vor Augen geführt: „So wie dieser Parteitag des Sieges verlief, so werden sie alle ablaufen, die kommenden.“[90] Durch die Lektüre wurde der allgemeine Ablauf bekannt gemacht und eine Teilnahme vereinfacht.

Deutschland erwacht, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 142

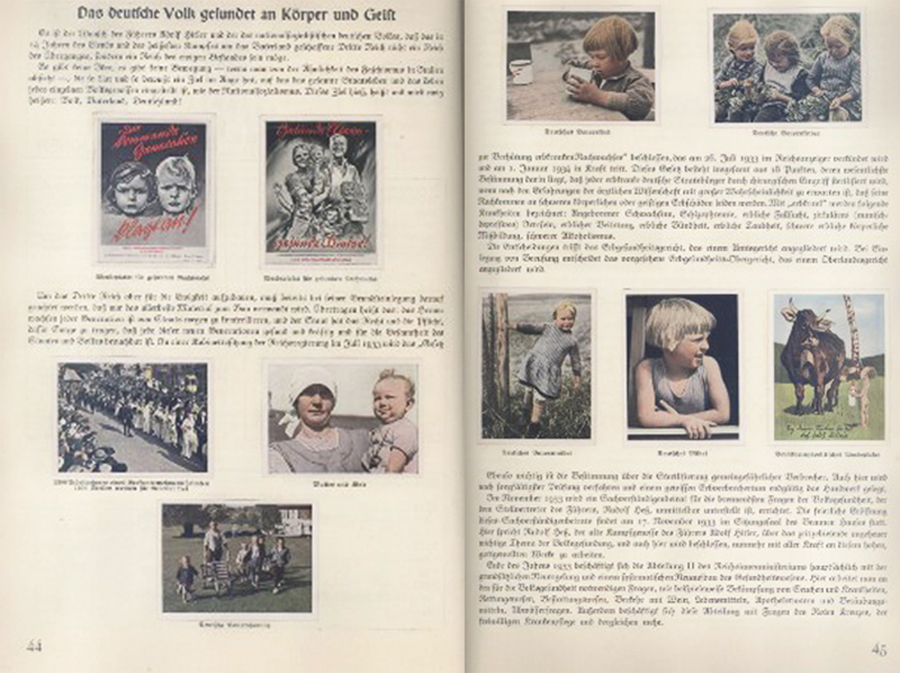

Die Vorstellung eines „Volkskörpers“ findet sich jedoch nicht nur in Bezug auf die Masse, sondern auch auf den privaten Raum. Das Kapitel „Das deutsche Volk gesundet an Körper und Geist“ geht dabei auf die ideologisch-rassistische Vorstellung einer „Volksgemeinschaft“ ein. Bereits zu Beginn des Kapitels wird der Anspruch einer ins Privatleben eingreifenden Bewegung benannt und mit dem Ewigkeitsanspruch des Nationalsozialismus begründet. Die Körper der Bevölkerung müssten daher vom NS-Staat im Sinne seiner rassistisch-eugenetischen Vorstellungen reguliert werden.[91]

In zwei Sammelbildern mit der Unterschrift „Werbeplakat für gesunden Nachwuchs“ werden Eltern mit den Sprüchen „Die kommende Generation klagt an!“ und „Gesunde Eltern – gesunde Kinder!“ in die Verantwortung genommen. Unterstützt wird das Kapitel noch durch die Darstellung „Mutter und Kind“, die eine ländlich gekleidete Frau mit einem blonden Kleinkind auf dem Arm zeigt, und darunter ein weiteres Sammelbild einer Bauernfamilie. Als vorbildlicher Nachwuchs wird auch hier wieder das blonde Bauernkind idealisiert, das in einer kinderreichen Familie aufwächst.[92] Durch die bereits geschilderte textliche und bildliche Darstellung der Frau in Tracht und als Mutter wird ein Bild von ihr als Bewahrerin von Familie und Tradition vermittelt.[93]

Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 44-45

„Gemeinschaftsfremde“

In der NS-Ideologie gab es klare Vorstellungen darüber, wer zum „Volkskörper“ der „Volksgemeinschaft“ gehörte und welche Personengruppen von ihr ausgeschlossen wurden. Auch das wurde teilweise in den Sammelalben gezeigt. In dem Kapitel „Das deutsche Volk gesundet an Körper und Geist“ finden sich Äußerungen zur Eugenik und „Rassenfrage“, und es wird das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zitiert, in dem geregelt wurde, wessen Fortpflanzung durch eine gesetzlich verordnete Sterilisation verhindert werden sollte.

Der Leserschaft der Sammelalben wurde somit verdeutlicht, dass psychisch kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen und sogenannte Asoziale in der „Volksgemeinschaft“ unerwünscht waren. Begründet wurde der Ausschluss damit, dass es sich dabei ohne Ausnahme um vererbliche Krankheiten handeln würde, aber beim „Bau“ des als ewig angelegten „Dritten Reichs“ nur „das allerbeste Material“ verwendet werden solle.[94]

Ergänzt wurden diese Ausführungen um die „Rassenfrage“ mit dem Ausspruch: „Nationalsozialismus überhaupt ist Deutschland, Deutschtum – und Deutschtum ist Ariertum.“ Der Volksgemeinschaft gehöre demnach nur an, „wer durch Blut und Erde durch Generationen in jeder Beziehung und ganz eindeutig deutscher Abstammung“ sei. Dass damit vor allem Juden ausgeschlossen würden, wurde der Leserschaft durch die Behauptung „Arier und Semiten aber tragen ein grundverschiedenes Blut in ihrem Körper“ explizit genannt.[95] Immer wieder findet sich das antisemitische Motiv einer „jüdischen Weltverschwörung“ in den Texten: In einem folgenden Kapitel hieß es, dass Juden in Deutschland „ihre Rassegenossen im Auslande gegen das erwachte Deutschland aufzuputschen versuchten […].“[96] Daraus ist zu schließen, dass Juden nicht nur von der „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen, sondern gleichzeitig als akute Gefahr gegenüber der „Volksgemeinschaft“ dargestellt wurden. Daher, so die Schlussfolgerung im Text, würden Maßnahmen gegen Juden von der NS-Regierung gutgeheißen.[97]

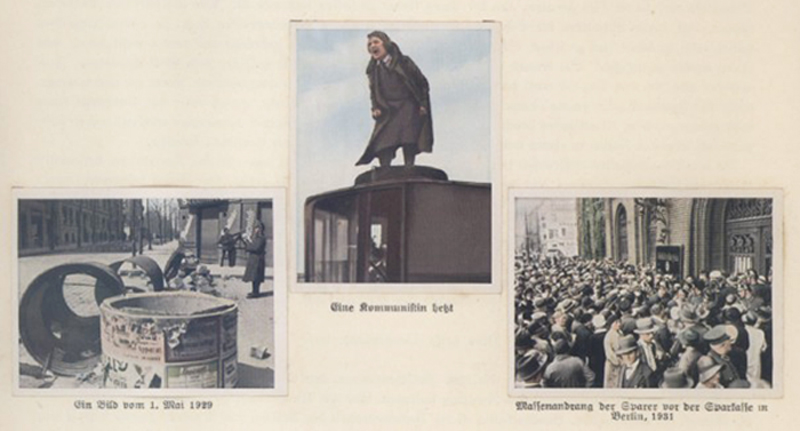

Bei der Betrachtung der Sammelalben fällt auf, dass auf eine visuelle Darstellung der genannten „Gemeinschaftsfremden“ verzichtet worden ist. Eine einzige Ausnahme findet sich in dem Sammelalbum Der Staat der Arbeit und des Friedens. Dort wird im ersten Kapitel „Jahresbeginn 1933“ auf textlicher Basis ein apokalyptisches Bild Deutschlands in der Weimarer Republik gezeichnet. Für diese Zustände werden der Bolschewismus, der Marxismus und das „jüdische Weltkapital“ verantwortlich gemacht. Drei Sammelbilder sind dem zugeordnet.[98]

Der Staat der Arbeit und des Friedens, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1934, S. 10

Auch der Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 wurde gerne als antikommunistisches Motiv genutzt und als Versuch einer „bolschewistische[n] Gegenrevolution“ zur NS-Bewegung gedeutet. Daher seien auch Maßnahmen der NS-Regierung gegen Kommunisten eine zu billigende Konsequenz gewesen. Beginnend mit der KPD seien alle Parteien, außer der NSDAP, verboten worden, da sie „nutzlos und ohne Daseinsberechtigung“ sowie „volksfremd und zerstörend“ gewesen seien.[99]

Kampf um’s Dritte Reich, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1933, S. 72

Die fehlende visuelle Darstellung der als „gemeinschafts-“ oder „volksfremd“ verstandenen Gruppen kann auf unterschiedliche Weise interpretiert werden. So schreibt Gerhard Paul, dass antisemitische Bildplakate erst nach 1937 vermehrt auftraten und bis dahin sogar zum Teil aus dem öffentlichen Raum verbannt wurden.[100] Bezogen auf die Sammelalben spricht Blume von einer „affirmativen Inszenierung der ‚Volksgenossen‘“. Es habe sich also um ein geplantes Vorgehen gehandelt, in dem nur diejenigen gezeigt wurden, die in die „Volksgemeinschaft“ aufgenommen werden sollten.[101] Der Nationalsozialismus habe Räume geschaffen, so auch der Philosoph Gunter Gebauer, in denen das Gesehene als „gut“ bewertet worden sei. Alle, die diese Räume nicht betreten durften, seien daher nicht mehr sichtbar und damit gleichzeitig als „schlecht“ definiert worden.[102] „Gemeinschaftsfremde“ sollten also auch visuell von der „Volksgemeinschaft“ ausgegrenzt werden.

Schluss

Der Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld gehörte zur Zigarettenfirma Reemtsma und war einer der anerkanntesten Herausgeber solcher Zigarettensammelalben. Nach der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933 brachte der Bilderdienst Sammelalben heraus, deren Inhalte in Kooperation mit dem Fotografen Heinrich Hoffmann, der die Bilder beisteuerte, und der NS-Regierung entstanden, die über das RMVP Inhalte zu den Sammelalben anfertigte. Die Veröffentlichungen wurden genutzt, um mit ihnen durch Text und Bild die NS-Ideologie effektiver an die Sammelnden weiterzutragen und in ihrem Bewusstsein zu verankern. Sie sollten sich aufgrund der bildlichen Gestaltung ein neues, der NS-Ideologie entsprechendes Bildgedächtnis aneignen.

Auf textlicher und bildlicher Ebene wurden Konzepte der NS-Führung und der imaginierten „Volksgemeinschaft“ vermittelt. Die Analyse der Sammelalben hat verdeutlicht, dass sie als Medium zur Verbreitung eines nationalsozialistisch geprägten Bildergedächtnisses sehr geeignet waren. Übergeordnet wird somit auch deutlich, wie Populärkultur in der NS-Zeit zur Verbreitung der NS-Ideologie genutzt wurde.

Während hier der Inhalt genauer untersucht wurde, konnte nur bedingt auf die Perspektive der Konsumierenden eingegangen werden. Erfahrungsberichte der Sammelnden, wie sie Kümper in seinen Aufsätzen nutzte,[103] wären weitergehend wichtig, um zu sehen, wie die Sammelalben und ihre NS-Inhalte tatsächlich in den Privatraum eindrangen. Auch die Untersuchung weiterer Alben, wie z.B. die über die Filmindustrie oder die Olympiade, in denen der Aspekt der NS-Propaganda weniger offensichtlich zu erkennen ist, können darüber hinaus zu einem besseren Verständnis beitragen. Eine weitere Inhaltsanalyse der hier betrachteten Sammelalben auf Grundlage von Köberichs Katalog müsste nachfolgend zusätzliche Erkenntnisse zur Retusche in den Sammelalben bringen. Weiterhin war es in diesem Rahmen nicht möglich, den Einfluss, das konkrete Vorgehen und die Ziele der „Agenten der Bilder“ vollends zu untersuchen. Die Berücksichtigung weiterer Archivalien könnte hier noch mehr Erkenntnisse zu Motiven und Vorgehensweisen vor und während der Produktion der Sammelalben bringen. Die Zigarettensammelalben bieten also eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die visuellen Einflüsse im Alltag der NS-Zeit weiterhin zu erforschen.

[1] Diesem Text liegt meine Masterarbeit zugrunde: Kavita-Kathleen Toora, Zigarettenalben der Firma Reemtsma im Dienst des Nationalsozialismus (1933-1936), Masterarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2023.

[2] Vgl. Vera Zeichmann, Werbemittel Sammelbild. Zigarettenbilderalben im Dienst der NS-Propaganda, Diplomarbeit an der Universität Wien, Wien, 2010, S. 23, online https://core.ac.uk/download/pdf/11591671.pdf [10.01.2025].

[3] Vgl. Tino Jacobs, Rauch und Macht. Das Unternehmen Reemtsma 1920 bis 1961, Göttingen 2008, S. 132-136.

[4] Vgl. Mervin Damian Dominick, Zigarettenalben im Kontext des Nationalsozialismus, Dissertation an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt a.M. 2020, S. 8-9, 38, 64-65, 74-79, online https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/year/2022/docId/65181 [10.01.2025]; HIS PFR 115, 56: Otto Lose, Die Zentrale, Hamburg 1953, S. 295 (unveröff. Druck Reemtsma): Lose nennt hier für das Sammelalbum Adolf Hitler eine Auflage von 2.388.460 Exemplaren.

[5] Vgl. Christina Irrgang, Hitlers Fotograf. Heinrich Hoffmann und die nationalsozialistische Bildpolitik, Bielefeld 2020, S. 177-189; Gerhard Paul, Bilder einer Diktatur. Zur Visual History des „Dritten Reichs“, Göttingen 2020, S. 9f.

[6] Waltraud Sennebogen, Zwischen Kommerz und Ideologie. Berührungspunkte von Wirtschaftswerbung und Propaganda im Nationalsozialismus, München 2008, S. 217, 219.

[7] Vgl. Judith Blume, Wissen und Konsum. Eine Geschichte des Sammelbildalbums, 1860-1952, Göttingen 2019, S. 235.

[8] So die Auskunft im persönlichen Gespräch mit der Archivarin Svenja Kunze am 17. Februar 2023 im HIS-Archiv gegenüber der Autorin, die darauf hinwies, dass die Überlieferung bzw. Kassation der Archivalien aus dem Bereich der Geschäftsleitung heute nicht mehr genau nachvollzogen werden kann.

[9] Vgl. z.B. HIS PFR 230, 33: Aussage Reemtsma (22.09.1948), LVI/1-3. Philipp F. Reemtsma stand wegen Bestechung Görings vor Gericht. Nach Einlegung eines Widerspruchs gegen die Geldstrafe wurde das Verfahren 1950 eingestellt.

[10] Das Sammelalbum Deutschland erwacht ist im Dezember 1933 erschienen, vgl. HIS PFR 115, 56: Lose, Die Zentrale, S. 295. Die erste Nennung in den Archivalien in Bezug auf den Verkauf ist aus dem Januar 1934, vgl. HIS PFR 491, 01a: Cigaretten-Frischdienst-GmbH an sämtliche FD-Filialen, A.59, 9. Januar 1934. Auch Hartmut Köberich datiert das Sammelalbum erst für das Jahr 1934: vgl. HIS PFR 491, 08: Hartmut L. Köberich, Reklame- und Sammelbilder, 1872-1945, o.O., 6. Auflage, 2003, S. 179. Deswegen wird das Sammelalbum hier entsprechend dem Impressum mit dem Jahr 1933 zitiert, jedoch in der Analyse im Jahr 1934 behandelt.

[11] Die Sammelalben Kampf um’s dritte Reich und Deutschland erwacht (Auflage 401.-500. Tausend) wurden im „Internet Archive“ eingesehen: https://archive.org/details/kampfumsdrittere00sche_0/mode/2up [10.01.2025] und https://archive.org/details/deutschlanderwac00bade_0/mode/2up [10.01.2025]; die Sammelalben Der Staat der Arbeit und des Friedens und Deutschland erwacht (Auflage 776.-875. Tausend) konnten im Archiv der Topographie des Terrors in Berlin gesichtet werden, das Album Adolf Hitler stammt aus einer Privatsammlung.

[12] Vgl. Hiram Kümper, Nichts als blauer Dunst? Zigarettensammelbilder als Medien historischer Sinnbildung – quellenkundliche Skizzen zu einem bislang ungehobenen Schatz, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 59 (2008), H. 9, S. 492-508, hier S. 492.

[13] Vgl. Felicity Jensz, „Die Welt in Bildern“: Zigarettensammelbilder als Fenster zur Ferne, in: Zeitschrift für Weltgeschichte – Interdisziplinäre Perspektiven 21 (2020), H. 2, S. 297-314, hier S. 304; Blume, Wissen und Konsum, S. 29-30; Anne Ortner, Gesellschaft verkleben. Zu einer Mediengeschichte von Image als Sammelpraxis und visuelle Bindungsform, in: Jörn Ahrens/Lutz Hieber/York Kautt (Hg.), Kampf um Images. Visuelle Kommunikation in gesellschaftlichen Konfliktlagen, Wiesbaden 2015, S. 205-240, hier S. 220.

[14] Bernhard Jussen, Einführung, in: ders. (Hg.), Reklame-Sammelbilder. Bilder der Jahre 1870-1970 mit historischen Themen, DVD, Berlin 2008, S. 4-45, hier S. 22-23.

[15] Vgl. Hiram Kümper, Bevor Panini kam: Zigarettensammelbilder und das kollektive Bildgedächtnis des 20. Jahrhundert, in: Frank Jacob/Gerrit Dworok (Hg.), Tabak und Gesellschaft. Vom braunen Gold zum sozialen Stigma, Baden-Baden 2015, S. 347- 374, hier S. 366f.

[16] Ortner, Gesellschaft verkleben, S. 231.

[17] Blume, Wissen und Konsum, S. 240.

[18] Annette Vowinckel, Agenten der Bilder. Fotografisches Handeln im 20. Jahrhundert, Göttingen 2016, S. 15, 18f., 27, 111; vgl. Zeichmann, Werbemittel Sammelbild, S. 97.

[19] Vgl. HIS PFR 230, 22: Vernehmung Heinrich Hoffmann, XXXV/2.

[20] Vgl. Irrgang, Hitlers Fotograf, S. 78, 84; HIS PFR 230, 22: Vernehmung Heinrich Hoffmann, XXXV/3.

[21] Vgl. Tobias Ronge, Das Bild des Herrschers in Malerei und Grafik des Nationalsozialismus. Eine Untersuchung zur Ikonografie von Führer- und Funktionärsbildern im Dritten Reich, Berlin 2010, S. 61f.

[22] Vgl. Irrgang, Hitlers Fotograf, S. 78, 84-87.

[23] HIS PFR 230, 22: Vernehmung Heinrich Hoffmann, XXXV/2.

[24] Vgl. ebd., XXXV/4.

[25] Ebd., XXXV/12.

[26] HIS PFR 230, 17: Vernehmung Otto Lose, XXVIII/42.

[27] Cigaretten-Bilderdienst Hamburg-Bahrenfeld, Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP, Hamburg-Bahrenfeld 1933 (Auflage 776.-875. Tausend), o.S.: „Vorwort“. Diese Auflage ist die hauptsächlich genutzte. Daher wird im Folgenden nur die Auflage 401.-500. Tausend explizit genannt.

[28] Vgl. HIS PFR 115, 56: Lose, Die Zentrale, S. 295.

[29] Vgl. 230, 33: Aussage Reemtsma (18.09.1948), LIV/2; HIS PFR 230, 35: Aussage Reemtsma (22.09.1948), LVI/3.

[30] Vgl. HIS PFR 230, 35: Aussage Reemtsma (22.09.1948), LVI/3.

[31] Vgl. Erhard Ciolina/Evamaria Ciolina, Garantiert aecht. Das Reklame-Sammelbild als Spiegel der Zeit, München 1987, S. 165-166.

[32] Zur genauen Zuordnung vgl. HIS PFR 491, 08: Köberich, Reklame- und Sammelbilder, S. 179-182, 241f.

[33] Die Sammelbilder des Albums Adolf Hitler hatten die Formate 12 x 17cm und 8 x 12cm. Da die anderen Sammelalben mir nicht mehr im Original zur Vermessung vorliegen, kann hier keine fundierte Aussage zum Format gemacht werden. Höchstwahrscheinlich sind es bei Deutschland erwacht die gleichen Formatangaben. Nach der Einteilung der Historikerin Vera Zeichmann könnte es sich jedoch bei Kampf um’s Dritte Reich und Der Staat der Arbeit und des Friedens um das „cigarette-card“-Format handeln (3,3 x 6,6cm) oder auch um das „Zigaretten(bild)format“ (4 x 7cm). Siehe hierzu: Zeichmann, Werbemittel Sammelbild, S. 34f.

[34] Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld, Adolf Hitler. Bilder aus dem Leben des Führers, Hamburg-Bahrenfeld 1936 (Auflage 501.-600. Tausend), S. 68-71.

[35] Ebd., S. 72-77, 105-112.

[36] Ebd., o.S.: „Das ganzseitige Titelbild ist die Wiedergabe eines Gemäldes von B. Jacobs.“

[37] Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld, Der Staat der Arbeit und des Friedens. Ein Jahr Regierung Adolf Hitler, o.O., 1934, o.S.; Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld. Kampf um‘s Dritte Reich. Eine historische Bilderfolge, o.O., 1933, o.S.

[38] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 9-11: „Adolf Hitler“; Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 9-13: „Der unbekannte Deutsche“.

[39] Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, o.S., S. 9.

[40] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, 10; Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 9.

[41] So Irrgang, Hitlers Fotograf, S. 110. Siehe auch die Angaben zur Fotografie: Münchner Stadtmuseum, Sammlung Online: https://sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/objekt/muenchner-odeonsplatz-am-2-august-1914-vergroesserte-darstellung-adolf-hitlers-10166564 [10.01.2025].

[42] So z.B. Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 41, 68, 72, 91, 107.

[43] Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 74. Vgl. ebenso: Paul, Bilder einer Diktatur, S. 40.

[44] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 81.

[45] Ebd., S. 115-119. Der Fotohistoriker Rolf Sachsse weist daraufhin, dass solche Fotografien von Zusammenkünften häufig inszeniert waren und Sicherheitsbeauftragte die Szenen mit Hitler stellten, dazu: Rolf Sachsse, Die Erziehung zum Wegsehen. Fotografie im NS-Staat, Dresden 2003, S. 36.

[46] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 70.

[47] Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 61.

[48] Vgl. Dominick, Zigarettenalben im Kontext des Nationalsozialismus, S. 78f.

[49] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 138. In allen Sammelalben finden sich Kapitel mit Bezug auf den Obersalzberg und damit den als „privat“ konnotierten Raum Hitlers: Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 81-83; Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 79-80; Cigaretten-Bilderdienst, Adolf Hitler, S. 35-43.

[50] Sachsse, Die Erziehung zum Wegsehen, S. 41f.

[51] Rudolf Herz, Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos, München 1994, S. 242.

[52] Irrgang, Hitlers Fotograf, S. 94-99.

[53] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 117.

[54] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 72; Cigaretten-Bilderdienst, Adolf Hitler, S. 32f.

[55] Sachsse, Die Erziehung zum Wegsehen, S. 38.

[56] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 72: „Der Führer spricht“.

[57] Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 81.

[58] Ebd., S. 83.

[59] Dieser Eindruck wird von Ronge bestätigt, der vom Propagandabild des „Landesvater[s]“ spricht: Ronge, Das Bild des Herrschers, S. 113f.

[60] Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 54.

[61] Ebd., S. 25, 27, 30.

[62] Vgl. Dominick, Zigarettenalben im Kontext des Nationalsozialismus, S. 131-133.

[63] HIS PFR 491, 01a: Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., Rundschreiben No. 43 an unsere Mitarbeiter im Aussendienst, 2. Juli 1934.

[64] HIS PFR 491, 01a: Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H. an Josetti, Jasmatzi, Bulgaria, Yenidze, 2. Juli 1934; HIS PFR 491, 01a: Cigaretten-Frischdienst GmbH an die Filialleitungen sämtlicher FD-Filialen, 7. Juli 1934.

[65] Vgl. Dominick, Zigarettenalben im Kontext des Nationalsozialismus, S. 133.

[66] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 95. Die unterschiedliche Gestaltung der Auflagen des Sammelalbums Deutschland erwacht, aufgrund der Retusche, kann in Köberichs Katalog nachvollzogen werden. Köberich hat sämtliche Auflagen verglichen und dementsprechend die Veränderungen in seinen Katalog aufgenommen. Dabei ist zu erkennen, dass die Auflagen in ihren Seitenzahlen variieren. Siehe dazu: Vgl. HIS PFR 491, 08: Köberich, Reklame- und Sammelbilder, S. 181f. Auflagen, die Röhm zeigen, waren als „Röhmausgaben“ bekannt und wurden zu gefragten Sammelobjekten. Vgl. Dominick, Zigarettenalben im Kontext des Nationalsozialismus, S. 133.

[67] Vgl. Ronge, Das Bild des Herrschers, S. 195f.

[68] Vgl. Sennebogen, Zwischen Kommerz und Ideologie, S. 222.

[69] BA Berlin, NS 18/520, Schreiben vom 13. November 1941; zitiert nach Ronge, Das Bild des Herrschers, S. 196.

[70] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 128, 130.

[71] Cigaretten-Bilderdienst, Kampf um’s Dritte Reich, S. 17. Der Begriff „Ehrenkleid“ wird in einer später auftauchenden Bildunterschrift wiederholt: vgl. ebd., S. 49: „Im Ehrenkleid“.

[72] Ebd., S. 17.

[73] Paula Diehl, Körperbilder und Körperpraxen im Nationalsozialismus, in: dies. (Hg.), Körper im Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, München 2006, S. 9-30, hier S. 16.

[74] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 133.

[75] Cigaretten-Bilderdienst Hamburg-Bahrenfeld, Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP, Hamburg-Bahrenfeld, 1933 (Auflage 401.-500. Tausend), S. 132.

[76] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 32, 81.

[77] Cigaretten-Bilderdienst, Adolf Hitler, S. 60.

[78] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 14-16.

[79] Ebd., S. 13, 15, 44, 48f.

[80] Gisela Bock, Der Nationalsozialismus und die Frauen, in: Bernd Sösemann (Hg.), Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft. Einführung und Überblick, München, 2002, S. 188-209, hier S. 191.

[81] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 48f.

[82] Ebd., S. 33, 35.

[83] Ebd., S. 51.

[84] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 46, 48f.

[85] Erik Beck/Kirsten John-Stucke/Markus Moors/Jörg Piron, Die Körper der SS – Ideologie, Propaganda und Gewalt, Wewelsburg 2016, S. 60.

[86] So z.B. Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 75-77, 80, 112-114.

[87] Vgl. Paula Diehl, Reichsparteitag. Der Massenkörper als visuelles Versprechen der „Volksgemeinschaft“, in: Gerhard Paul (Hg.), Das Jahrhundert der Bilder 1900 bis 1949, Göttingen 2009, S. 477f.

[88] Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 148.

[89] Ebd., S. 141-151: „Der Parteitag des Sieges – Der Sieg des Glaubens“.

[90] Ebd., S. 150.

[91] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 44.

[92] Ebd., S. 44f.

[93] Eine ähnliche Rollenverteilung zwischen der Mutter und dem Krieger ist auch in der Darstellung der Jugend zu sehen, hierzu mehr in meiner Masterarbeit.

[94] Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 44f.

[95] Ebd., S. 49f.

[96] Ebd., S. 83.

[97] Ebd.

[98] Ebd., S. 9.

[99] Zur Darstellung des Reichstagsbrands: Cigaretten-Bilderdienst, Deutschland erwacht, S. 82f.; Cigaretten-Bilderdienst, Der Staat der Arbeit und des Friedens, S. 21; siehe auch: Andreas Kötzing, Falsches Feuer. Zum Umgang mit retuschierten und inszenierten Bildern vom Reichstagsbrand, 12.05.2023: https://visual-history.de/2023/05/12/koetzing-falsches-feuer-bilder-reichstagsbrand/ [10.01.2025].

[100] Paul, Bilder einer Diktatur, S. 230.

[101] Blume, Wissen und Konsum, S. 272.

[102] Gunter Gebauer, Räume des Anderen. Nachwort, in: Paula Diehl (Hg.), Körper im Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, München 2006, S. 325-330, hier S. 327-330, online unter https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00052151_00328.html [10.01.2025].

[103] Kümper, „Nichts als Blauer Dunst?“; Kümper, „Bevor Panini kam“.

Zitation

Kavita-Kathleen Toora, Zigarettensammelalben der Firma Reemtsma im Dienst des Nationalsozialismus, in: Visual History, 10.02.2025, https://visual-history.de/2025/02/10/toora-zigarettensammelalben-der-firma-reemtsma-im-dienst-des-nationalsozialismus/

DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2849

Link zur PDF-Datei

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz Creative Commons BY-SA 4.0. Eine Nutzung ist auch für kommerzielle Zwecke in Auszügen oder abgeänderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Kavita-Kathleen Toora, Zigarettenalben der Firma Reemtsma im Dienst des Nationalsozialismus (1933-1936), Masterarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2023

Ist die Arbeit irgenwo online gestellt? Habe nichts finden können. Vielen Dank