West:Berlin – Eine Insel auf der Suche nach Festland

Die Intentionen der Ausstellung aus Sicht der Kuratoren Thomas Beutelschmidt und Julia Novak

„Das ist die eine Seite: die verdorbene und verderbte Stadt, Schaufenster des Freien undsoweiter; alternde Hure, ausgehalten und ausgehöhlt von ihren Freiern in Blankenese, Bonn und Washington, D.C.; Kalte Krieger, Rentnerberg, Klein-Istanbul; Spiel, Spaß, Spannung unter Bürgermeister Grieneisen; […] mauergegürtet; unterkapitalisiert und wütend fleißig. Freak-City im doppelten Sinne des Wortes.

Die andere Seite der Stadt wird fast immer, auch von Seiten der Linken, verschwiegen oder runtergespielt: Ihre Schönheit, ihre Urbanität, ihr Rhythmus, ihr Tempo, ihre Ausstrahlungskraft, ihre Faszination, ihr Überangebot an Möglichkeiten sozialer, politischer und, vor allem, kultureller Art.“

Peter-Paul Zahl

(Eisbrecher, mitten in den Straßen, Volldampf voraus, in: Instandbesetzer Bilderbuch, Berlin 1981, o.S.)

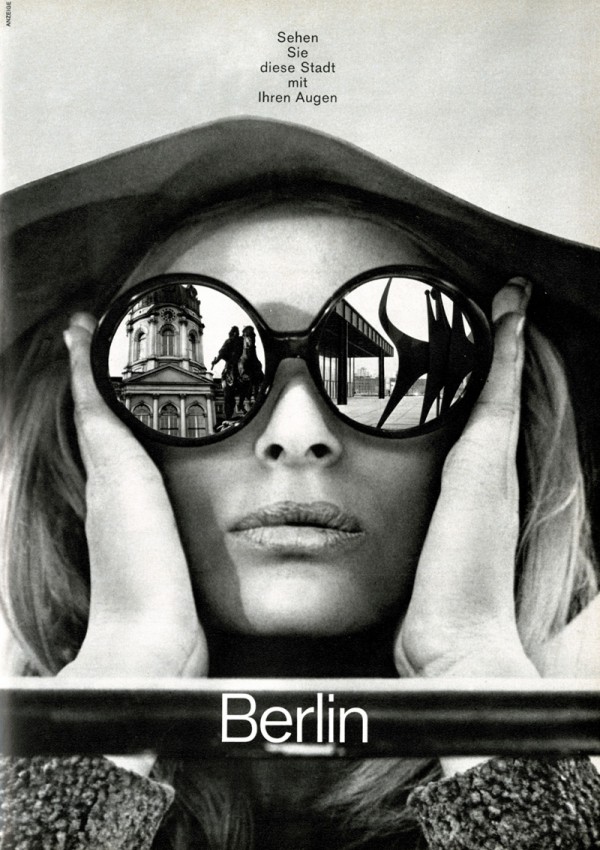

Werbekampagne des Verkehrsamtes Berlin,

Anzeige in Merian, 23 (1970), Nr. 1, S. 99, Fotograf unbekannt © Stiftung Stadtmuseum Berlin

Das Thema

West:Berlin: Charakterisiert nicht schon das zeitgenössische Zitat des Schriftstellers Peter-Paul Zahl den polyzentristischen, widersprüchlichen oder janusköpfigen Charakter der damaligen Halbstadt? Eine Metropole zwischen innerer Selbstbehauptung und äußerer Bedrohung, ein Nebeneinander von Beharrungsvermögen und Kreativität sowie von Weltläufigkeit und Provinzialität. Eine Sektorenstadt mit alliierten Vorbehaltsrechten, aber einer de facto-Anbindung an die Bundesrepublik, verbunden mit einer stets prekären Wirtschaftslage sowie immer auf der Suche nach Selbstbestimmung und eigener Identität als eine Art „drittes Deutschland“ (Wilfried Rott).

Mit dem 9. November 1989 wurde dann die Spaltung Berlins überwunden. Der Ostteil hatte „seine“ Mauer eingedrückt und den Westteil damit wohl auch ein wenig aus einer spürbaren Agonie und Selbstverliebtheit befreit. Vor allem aber verlor West:Berlin unwiderruflich seinen Sonderstatus als geschütztes Biotop mit all seinen Privilegien. Grund genug für die Stiftung Stadtmuseum nach 25 Jahren des Zusammenwachsens in einer ersten Gesamtschau danach zu fragen, was die ehemalige „Insel im roten Meer“ definiert und ausgezeichnet hat – und vielleicht eine Antwort darauf geben zu können, worauf sich der anhaltende Hype um die City West gründet.

Die Ausstellung wurde zwischen November 2014 und Juni 2015 präsentiert und zog 60.000 Besucher an. Berücksichtigt werden musste die Zeitspanne von 1949 bis 1989, inklusive Prolog (der Zeitraum bis zur Spaltung) und Epilog (die Maueröffnung). Doch wie lassen sich rund 40 Jahre Stadt- und Zeitgeschichte, also eine hohe Komplexität, mit einer Vielzahl historischer Perspektiven und Fülle an Informationen sinnvoll reduzieren bzw. in ein Ausstellungsformat übersetzen? Denn die Geschichte West:Berlins wird von vielen noch nicht ganz als Vergangenheit empfunden, aber auch nicht mehr als Gegenwart – und damit sozusagen als ein imaginärer Zwischenraum, der mit vielen Erinnerungen sowie Eigen- und Fremdbildern verbunden ist. So mussten wir einerseits berechtigten Erwartungen entsprechen, ohne in „Westalgie“ zu verfallen, andererseits aber auch Verständnishilfen und Erklärungszusammenhänge anbieten.

Zur Vorgehensweise

Das Medium selbst implizierte die Herangehensweise: Eine Ausstellung kann, insbesondere bei einem solch facettenreichen Gegenstand, keine enzyklopädische Vollständigkeit erreichen wollen. Das Konzept sah weder eine umfassende Geschichtsdarstellung noch eine generalisierende Meistererzählung vor. In Abgrenzung zu schematischen Rückblicken, die unter dem Stichwort „historische Aufarbeitung“ auf reine Wissensvermittlung, Vergangenheitsbewältigung oder Reproduktion von Lehrmeinungen setzen, war hier eine multiperspektivische Zeitreise intendiert. Wir beanspruchten keine Deutungshoheit, sondern ermunterten die Besucher_Innen, sich selbst ein – oder besser: ihr – Bild von diesem „Neo-Atlantis“ (Horst Bosetzky) zu machen: getreu dem Slogan „Sehen Sie diese Stadt mit Ihren Augen“ aus einer Stadtmarketing-Anzeige Anfang der 1970er-Jahre, die dem Plakatmotiv der Ausstellung zugrunde lag.

Da eine stark auch auf Alltagsgeschichte gerichtete Schau wenig auf dreidimensionale Objekte mit besonderer Aura zurückgreifen kann – der klassische Sammlungsauftrag in Häusern wie dem früheren „Berlin-Museum“ war meist auf die sogenannte Hochkultur und den tradierten Kunstkanon fixiert –, rückte die Ausstellung das fotografische Bild neben Film- und Fernsehausschnitten bzw. weiterer „Flachware“ wie dem Plakat oder der Grafik konzeptionell in den Vordergrund. Im Verständnis der Visual History wurden S/W- und Farbfotos unterschiedlichster Provinienz mit ihrem spezifischen Blick und ihren differenzierten Erzählebenen als Seismografen für die gesellschaftliche Entwicklung gesetzt. Verstanden als Zeitdokument und als künstlerischer Ausdruck, bestimmten nicht nur das Sujet bzw. das abgebildete Ereignis die Auswahl, sondern auch die Intention des Fotografen sowie die inszenatorischen Subtexte.

Eine besondere Herausforderung stellte die Verwendung von Originalabzügen dar, da diese aus konservatorischen Bedingungen in der Regel maximal drei Monate ausstellbar waren. Die Vintage Prints waren also nach Hälfte der Laufzeit durch ein passendes Austauschmotiv zu ersetzen – was bei vielen Arbeiten aufgrund der Singularität in Inhalt und Form nicht einlösbar war.

Die umfangreichen Recherchen konzentrierten sich vor allem auf die Sammlungen der Stiftung Stadtmuseum, der Berlinischen Galerie, des Landesarchivs, der Polizeihistorischen Sammlung, des Umbruch-Archivs, des Bildarchivs Preußischer Kulturbesitz sowie der Ullstein-Agentur. Berücksichtigt wurden künstlerische Positionen wie von Robert Capa, Henry Ries, Will McBride, F.C. Gundlach, Nelly Rau, Gisèle Freund, Gerhard Ullmann oder Nan Goldin; die Architekturfotografie mit Otto Borutta, Horst Köhler oder Mila Hacke sowie die vielen Stadtchronisten mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Handschriften: Friedrich Seidenstücker, C.F.S. Newman, Herbert Maschke, Harry Croner, Rolf Goetze, Ludwig Binder, Horst Siegmann, Jürgen Henschel, Dieter Kramer oder Michael Kipp.

Über diese betont visuelle Ebene sollte ein ästhetischer und sinnlicher Eindruck des Zeitgeistes bzw. vom Geschmack und den Moden in unterschiedlichen Milieus vermittelt werden; gleichzeitig war beabsichtigt, nicht nur für ritualisierte Erinnerungskonventionen (u.a. Luftbrücke, Mauerbau, Studentendemonstrationen) zu sensibilisieren, sondern auch für das historische City Marketing (das strahlende Schaufenster des Westens) und urbane Leitbilder (vom Märkischen Viertel bis zum Kultuforum), für den provinziellen Alltag (die Kiezkultur) und das kulturelle Kapital (die diversen Festspiele) oder für Arbeit (Industrieproduktion) und Freizeit (Kneipenszene).

Werbeplakat „Wir Berliner servieren Weltstadt-Cocktails“, 1974, Herausgeber: Verkehrsamt Berlin, © Landesarchiv Berlin, F Rep 260-03, A 1710, mit freundlicher Genehmigung

Um den verschiedenen Zielgruppen gerecht werden zu können, setzten wir auf Wiedererkennungseffekte und Überraschungsmomente, wobei auf eine Ausgewogenheit zwischen den im kollektiven Gedächtnis verankerten Bildern und Daten auf der einen und dem Vergessenen oder Verschütteten auf der anderen Seite geachtet wurde. Gleichzeitig wurden offizielle Diskurse in einen Dialog mit kontroversen Positionen gebracht, Pointierungen und Brechungen gewagt.

Gefragt wurde nicht nur nach der Realität in einem geschlossenen Umfeld, sondern auch nach der ideologischen Konstruktion der „Insel der Freiheit“ mit all ihren Mythen und ihrem Pathos. Auf diese Weise konnten wir der Heterogenität des zu erwartenden Publikums mit sehr unterschiedlichen Erfahrungshorizonten gerecht werden: vom unvoreingenommenen Laien über die jugendliche Generation oder den ausländischen Gast bis hin zum kenntnisreichen Zeitzeugen aus Ost und West, der sich hier emotional und fachlich angesprochen fühlt.

Inhaltlich konzentrierten wir uns in den 20 Räumen des Ephraim-Palais auf 18 Themenfelder. Die Palette reichte von der Rolle der alliierten Schutzmächte und der Westanbindung über Teilung und Transit, Wirtschaft und Alltag, Kultur und Lifestyle, Urbanität und Kiez bis zu Schickeria und Gästen aus aller Welt, Migranten und Alternativszenen. Die Inszenierung war als eine abwechslungsreiche Tour d`Horizon mit historischer Kontextualisierung und unerwarteten Vernetzungen angelegt, die eine signifikante Auswahl von Fakten und Ereignissen, Personen und Orten, kulturellen Highlights und architektonischen Wahrzeichen bot.

Rauminszenierung im Foyer „Das Personal West-Berlins“. Foto: Michael

Setzpfandt, 2015 © Stadtmuseum Berlin mit freundlicher Genehmigung

Aufsteller zur 1.-Mai-Kundgebung 1959. Foto: Rolf Goetze © Stadtmuseum Berlin mit freundlicher Genehmigung

Im Zentrum der Reflexion stand immer wieder die Definition von Freiheit und Freiheiten. Zum einen wollte und sollte West:Berlin als „Bollwerk der Freiheit“ der westlichen Wertegemeinschaft angehören und sich mit seinem Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie und Marktwirtschaft fundamental gegen das sozialistische Gesellschaftsmodell vis à vis abgrenzen.

Zum anderen ermöglichten die immensen Subventionen und relativ geringe ökonomische Zwänge, aber auch die aufgehobene Sperrstunde oder der fehlende Wehrdienst eine außergewöhnliche metropolitane Liberalität. Dieses Alleinstellungsmerkmal sorgte für eine starke Ausstrahlungskraft, machte die isolierte Teilstadt für Arbeitnehmer, Studenten, (Lebens-)Künstler und Touristen so attraktiv und erlaubte letztlich auch einer Außerparlamentarischen Opposition oder den späteren Alternativbewegungen öffentliche und private Freiräume für die individuelle und kollektive Selbstverwirklichung. Entwickelt hatten sich unterschiedliche Parallelwelten mit ihren typischen Milieus, Mentalitäten und Lebensstilen, für die die Ausstellung ein Gefühl zu vermitteln versuchte. Dabei sollte das alte West:Berlin jedoch nicht nachträglich in einer Art „Trauerarbeit“’ verklärt oder zu einem urbanen „Erfolgsmodell“ stilisiert werden.

Bei Harry Troste („Straps-Harry“) konnte man mit Schrottwagen auf dem ehemaligen Gelände des Prinz-Albrecht-Palais an der Wilhelmstraße

das Autofahren üben – wo sich bis 1945 das Zentrum der faschistischen Gewaltherrschaft

befand. Foto: Günter Schneider, 1983 © Landesarchiv Berlin, F Rep 290-02, 02818011983, mit freundlicher Genehmigung

Branding

Der Titelvorschlag „West:Berlin“ hat im Findungsprozess breite Debatten ausgelöst. Unser Anspruch war, hiermit das Spannungsfeld des Themas anzudeuten – und gleichzeitig eine Wortmarke mit hohem Wiedererkennnungswert zu schaffen. Die Teilstadt wurde immer wieder von West und Ost vereinnahmt, was sich allein schon in der Schreibweise niederschlägt: Berlin W, Berlin West, Berlin (West), West-Berlin, Westberlin oder schlicht WB. Um für diese politischen Instrumentalisierungen im Kalten Krieg zu sensibilisieren, haben wir den Doppelpunkt zwischen West und Berlin eingeführt, der in beide Richtungen zu lesen ist: zum einen analog zu Ernst Reuters legendärer Aufforderung für ein Engagement des Westens: „Ihr Völker der Welt […]. Schaut auf diese Stadt“ – zum anderen von Berlin aus in Richtung „Go West“, als Orientierung an der demokratischen Zivilgesellschaft und westlicher Modernisierung. Mit diesem ungewöhnlichen Titel ist es gelungen, Inhalt und Form assoziativ miteinander zu verbinden und – gemeinsam mit dem erwähnten Plakatmotiv – ein unverwechselbares Erscheinungsbild zu schaffen.

Außenwerbung West:Berlin am Ephraim-Palais. Foto: Michael Setzpfandt, 2015 © Stadtmuseum Berlin mit freundicher Genehmigung

Ein weiteres sinnfälliges Gestaltungsmerkmal findet sich auf allen Printprodukten wie bei den Texten innerhalb der Ausstellung. Aus einem vom Senat ausgeschriebenen Wettbewerb ging 1968 das von Anton Stankowski entworfene und überzeugende „Berlin-Layout“ hervor, das West:Berlins bis 1995 visuell repräsentierte. Das „Berlin-Layout“ wurde für die Ausstellung adaptiert und prägt als konsistente und aussagekräftige Formensprache das Schriftbild der Schau.

Die Rauminszenierungen – drei Beispiele

„West:Berliner Mischung“

Exemplarisch für den Umgang mit Bildern sei der Raum „Berliner Mischung“ hervorgehoben, der die Alltags- und Stadtgeschichte über drei unterschiedliche Fotografieebenen eingefangen hat: Gezeigt wurden vier Motive der in Berlin-Schöneberg geborenen Gisèle Freund, die 1933 wegen ihrer jüdischen Herkunft nach Paris emigrierte. Bei späteren Besuchen von 1957 bis 1961 entstanden reportageartige Fotografien als eine persönliche Widmung an ihre ursprüngliche Heimatstadt.

Einfühlsame Beobachtung statt Voyeurismus bestimmt auch die Bilder der Schweizerin Nelly Rau, die Mitte der 1960er-Jahre das Alltagsleben West-Berlins einfing. Eine ganze Wand bespielten Aufnahmen aus dem früheren „Foto-Atelier Mathesie“: In ihrem Studio in der Adalbertstraße 11 porträtierte die Fotografin Charlotte Mathesie von 1945 bis 1993 die „Kreuzberger Mischung“. Die ausgewählten Selbstinszenierungen in Farbe stammen aus dem Zeitraum von 1974 bis 1984. Auf der anderen Seite zeigte eine Collage mit Reproduktionen des Autors und Fotografen Dieter Kramer die wechselvolle Entwicklung im Bezirk Kreuzberg seit den 1960er-Jahren. Seine Schwarz-Weiß-Fotodokumente erzählen mit Respekt und Wertschätzung vom Lebensgefühl im Kiez und dessen unterschiedlichen Bewohnern.

Der Autor und Fotograf Dieter Kramer hat seit den 1960er-Jahren die wechselvolle Entwicklung

im Bezirk Kreuzberg dokumentiert. Seine Fotografien erzählen vom Lebensgefühl im Kiez

und dessen unterschiedlichen Bewohnern.

© Dieter Kramer, nach 1960, mit freundlicher Genehmigung

Die Relevanz der Fotografie für die Erinnerungskultur beweist ferner der partizipatorische Fotoaufruf „West-Berlin, privat“, mit dem die BerlinerInnen aufgefordert wurden, ihre Bilder mit West:Berlin-Bezug einzusenden. Auf diese Weise entstand parallel zur eigentlichen Ausstellung ein virtuelles Fotoalbum, das die vergangene Lebenswirklichkeit einfängt und auch in Zukunft über das Internet abrufbar bleibt. Neben einfachen Schnappschüssen im privaten bzw. häuslichen Umfeld finden sich hier eine Reihe von Situationen an leicht lokalisierbaren Orten in der gesamten Stadt, die vielfach verloren oder überformt, aber nicht vergessen sind und eine räumliche Vorstellung vom damaligen Gefüge des öffentlichen Raumes, der Wohnquartiere und Freizeitstätten in ihren verschiedenen Zeitstadien ermöglichen.

„Die Stadt am Tropf“

(Über-)Lebensfähig war West:Berlin nur durch Unterstützung von außen. Die Bundesrepublik leistete enorme Transferzahlungen, um die Teilstadt am Leben zu erhalten. Aufgrund der vielfältigen Zuwendungen und wechselnden Vergünstigungen ist es kaum möglich, die damit verbundenen finanziellen Belastungen bis zur Wiedervereinigung 1990 exakt zu bestimmen. Zum Teil politisch motivierte Hochrechnungen auf der Basis von Senatsangaben gehen von direkten und indirekten Förderungen bis „etwa 950 Milliarden DM, also annähernd eine Billion DM“ (Karl-Heinz Arnold 2001 ) aus. Überschrieben mit der Frage: „Was war uns West:Berlin wert?“ dominierte diese – provokant als raumgroße Textinszenierung gesetzte – Zahl von „1 000 000 000 000“ den Raum. Darunter fanden sich die einzelnen Positionen der Zuschüsse und Förderungsleistungen des Bundes an West:Berlin sowie Vergünstigungen für Unternehmen und Arbeitnehmer, die dauerhaft oder temporär von 1952 an gewährt wurden.

Rauminszenierung „Die Stadt am Tropf“. Foto: Michael Setzpfandt, 2015

© Stadtmuseum Berlin mit freundlicher Genehmigung

Rauminszenierung „Wir sind wieder wer“. Foto: Michael Setzpfandt, 2015

© Stadtmuseum mit freundlicher Genehmigung

Davor zog ein zentral und prominent platziertes Exponat als Metapher in der Mitte des hellen Ovals die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich: das Berliner Kunstherz von 1984. Die Erfindung von Prof. Emil Bücherl sollte die Wartezeit eines Patienten auf ein transplantierbares Spenderherz überbrücken. Es hatte nicht den Zweck, menschliche Organe dauerhaft zu ersetzen – so wie die Berlin-Förderung vom Bund gewährt wurde, um die Existenz West:Berlins bis zu der lang erhofften und dann kaum noch für möglich gehaltenen Wiedervereinigung zu sichern.

„Der Goldene Raum“

Wie lässt sich das Lebensgefühl in West:Berlin, also das eigentlich nicht Ausstellbare, erlebbar machen? Über eine spezielle Raumatmosphäre versuchten wir dies bei dem Thema „Wir sind wieder wer“ über West-Berlins High Society. Den Raum bestimmten zwei assoziative Raumbilder: das Publikum einer Modenschau des renommierten Duos Staebe-Seger (1967) sowie das Fassadenmuster der Philharmonie, kombiniert mit einer originalen Platte aus der Fassadenverkleidung. Zunächst nur goldfarben angestrichen, erhielt der „Zirkus Karajani“ nach Bewilligung erneuter Finanzmittel erst zwischen 1978 und 1981 seine prägnante Fassadenverkleidung aus gold-eloxiertem Aluminiumblech.

Alle ausgestellten Objekte haben einen Bezug zur „goldenen“ Atmosphäre des Kabinetts: die goldfarbene Anmutung des Springer-Hochhauses, das Saxophon Rolf Edens, die goldene Schallplatte des Musicals „My Fair Lady“, die Goldmedaille des Seglers Willy Kuhweide, der Goldene Bär für Peter Lilienthal … Im Zusammenspiel von Raumatmosphäre, den Exponaten und dem dahinter stehenden Thema formte sich das Ensemble zu einem einprägsamen Bild.

Modenschau im Salon Gerd Staebe und Hans Seger. Foto: Irm Kühn, 1967 © Stadtmuseum Berlin

Ausstellung West:Berlin – Eine Insel auf der Suche nach Festland

Stiftung Stadtmuseum Berlin, 14. November 2014 bis 28. Juni 2015, Ephraim Palais Berlin, Kuratoren Julia Novak und Thomas Beutelschmidt