Archiv-August 2025

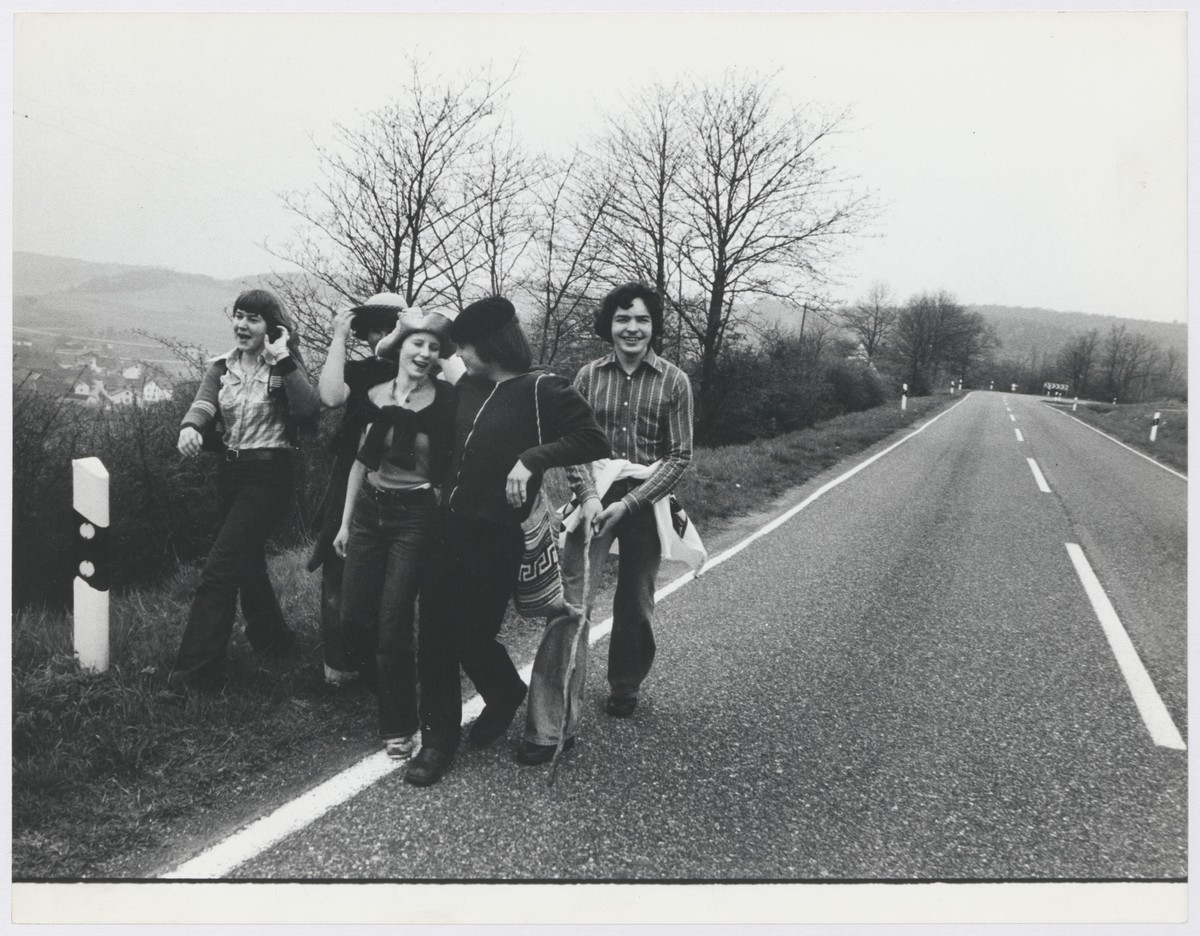

Abisag Tüllmann: Jugendliche Wanderer am Straßenrand, Deutschland, 1970er Jahre. Quelle: bpk-Website Abisag Tüllmann (1935-1996)

70366532, CC-BY-NC-ND

Die Pop-Band AnnenMayKantereit besingt in ihrem Lied „Erdbeerkuchen“ nicht nur die Sommersonne, sondern auch die eiskalte Limo, den Filterkaffee sowie den besagten Kuchen – und unser Archiv-August serviert dazu die Sommerlektüre an heißen Nachmittagen.

Graffiti: Soldat „44“, Warschau, ul. Traugutta.

Foto: Vanessa Jasmin Lemke 2015, CC BY-NC 4.0

(1) Dieses Jahr haben wir bei Visual History schwerpunktmäßig Artikel zu Graphic Novels, Zeichnungen und Comics veröffentlicht. Aus diesem Grund möchten wir den Beitrag von Vanessa Jasmin Lemke hervorheben, die sich mit Murals und Graffiti im zeitgenössischen Warschau auseinandergesetzt hat. Sie analysiert die Symbolik und Narrative der Wandzeichnungen, die an den Warschauer Aufstand 1944 erinnern, und fragt nach den Zusammenhängen und Divergenzen zwischen staatlichem und privatem Gedenken.

Vanessa Jasmin Lemke, Erinnernde Bilder. Graffiti und Murals über den Warschauer Widerstand und Aufstand im heutigen Stadtbild Warschaus, in: Visual History, 3. Juli 2017

https://www.visual-history.de/2017/07/03/erinnernde-bilder/

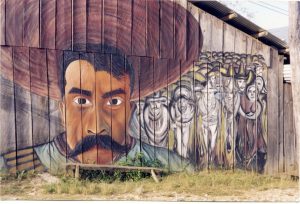

Emiliano Zapata mit Kopie von Siqueiros´ Wandbild im Schloss Chapultepéc in Mexiko-Stadt auf dem Gemeindehaus in Oventic 1999. Foto: Raina Zimmering © mit freundlicher Genehmigung

(2) Ähnlich nimmt auch Raina Zimmering Kunst im öffentlichen Raum in den Fokus, indem sie auf Wandmalerei in zapatistischen Gemeinden in Mexiko blickt, die sie als „kommunal[e] und partizipativ[e] “, konstitutive und politische Kunst beschreibt. Dabei sind ein Kurzüberblick über die Geschichte der Zapatisten und eine schlaglichtartige Analyse der Symbolik einiger Gemälde aus den Gemeinden Oventic und La Garrucha harmonisch miteinander verflochten.

Raina Zimmering, Zapatistische Wandmalerei. Partizipative Kunst in basisdemokratischen Gemeinden und das Verhältnis zwischen Affekten/Emotionen und Sinnproduktion, in: Visual History, 24. Oktober 2017

https://visual-history.de/2017/10/24/zapatistische-wandmalerei/

Aufzeichnungseinheit 1991: Standbild 00:06:33: Bürgerbewegungen in der DDR (v_fu_18a). Aus: Datenkollektion (2013 – 2015): Schluß, Henning / Jehle, May: Quellensicherung und Zugänglichmachung von Videoaufzeichnungen von Unterricht der Freien Universität Berlin, in: Audiovisuelle Aufzeichnungen von Schulunterricht in der Bundesrepublik Deutschland. Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF, Frankfurt a.M. DOI: 10.7477/19:1:8. Rechteinhaber: Massing, Peter – Daten der FU Berlin ©

(3) Gerade im Kontext von Gesellschaftswissenschaften wie Geschichte, Politik und Staatsbürgerkunde, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel mit Blick auf den Sprachunterricht, werden Unterrichtsmethoden und -abläufe immer wieder heiß diskutiert, pädagogische Neuerungen ausprobiert oder verworfen. Für Unterrichtsanalysen, beispielsweise in pädagogisch ausgerichteten Studiengängen, ist die Aufzeichnung mit Ton und Bild nicht mehr wegzudenken – und dabei älter, als man vielleicht annimmt. May Jehle zeigt anhand von historischen Unterrichtsaufzeichnungen auf, wie in Ost- und Westdeutschland sowie kurz nach der Wiedervereinigung unterrichtet wurde und welche authentizitätsbezogenen Fragen dabei eine Rolle spielten.

May Jehle, „Lost in Transition?“ Visualisierungen von Unterrichtssituationen in historischen Videoaufzeichnungen, in: Visual History, 12. Dezember 2016

https://www.visual-history.de/2016/12/12/lost-in-transition/

„Währungsunion“, Wismar, 1990. Foto:

Siegfried Wittenburg © mit freundlicher Genehmigung

(4) Um die DDR in den letzten Jahren vor der Wende sowie die Transformationsphase geht es auch im Artikel von Gerhard Paul über das Werk des Fotografen Siegfried Wittenburg. Die Lebensgeschichte und das Werk Wittenburgs werden zusammen erschlossen und dabei aus der Perspektive der quellengeleiteten Geschichtsschreibung in die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen eingeordnet, die die Wiedervereinigung mit sich brachte.

Gerhard Paul, Das fotografische Werk von Siegfried Wittenburg. Quellen zur Geschichte einer Transformationsperiode, in: Visual History, 6. Juli 2020

https://visual-history.de/2020/07/06/das-fotografische-werk-von-siegfried-wittenburg/

SEPTEMBER. Kühlungsborn 1989 http://ulrichwuest.de/gallery.php?a=11 © Ulrich Wüst mit freundlicher Genehmigung

(5) Ebenfalls um Ost und West dreht sich das Gespräch unserer Kollegin Annette Schuhmann mit dem Fotografen Ulrich Wüst. Die Gesprächsthemen reichen dabei von der Auswahl der abgebildeten Motive, den Produktionsbedingungen und dem Lebensunterhalt als Fotograf bis hin zu übergeordneten Fragen nach der Einordnung der Bilder als Kunstwerke und/oder Quellen.

Annette Schuhmann, Ich will einfach fotografieren und die Dinge nicht verstellen. Ein Interview mit dem Fotografen Ulrich Wüst, in: Visual History, 25. April 2016

Screenshot des retuschierten Fotos vom Reichstagsbrand. Das Bild wird von verschiedenen Agenturen vertrieben, meist ohne Hinweis auf die nachträgliche Bearbeitung.

(6) Am 27. Februar 1933 brannte es im Reichstag in Berlin. Wie viel Vorsicht im Umgang mit Bildern als historische Quellen geboten ist, zeigt Andreas Kötzing anhand von retuschierten und inszenierten Fotografien vom Reichstagsbrand im Kontext des 90. Jahrestages. Mit einbezogen werden nicht nur Zeitungen, sondern auch Filmbeiträge der öffentlich-rechtlichen Medien und die Webseite des deutschen Bundestags.

Andreas Kötzing, Falsches Feuer. Zum Umgang mit retuschierten und inszenierten Bildern vom Reichstagsbrand, in: Visual History, 12. Mai 2023

https://visual-history.de/2023/05/12/koetzing-falsches-feuer-bilder-reichstagsbrand/

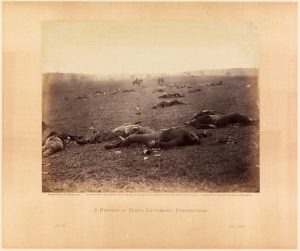

Timothy O’Sullivan, A Harvest of Death, 1863, in: Alexander Gardner, Gardners Photographic Sketch Book of The War, Vol. I, New York 1865/66, S. 74, public domain

(7) Auch Benet Lehmann wendet sich Fragen des Umgangs mit visuellen historischen Quellen zu. Geleitet von dem Konzept einer „Biografie“ von Fotografien erschließt Lehmann, wie ein sachgemäßer Umgang mit fotografischen Gewaltdarstellungen aussehen kann. Der Artikel zeigt auf, dass Fotografien ohnehin, Gewaltbilder aber im Besonderen eine Wirkmacht entfalten, die zur performativen Erzeugung von Realitäten imstande ist, was bei der Quellenarbeit stets berücksichtigt werden sollte.

Benet Lehmann, Wie Gewaltbilder erschließen?, in: Visual History, 19. Juli 2022

https://visual-history.de/2022/07/19/lehmann-wie-gewaltbilder-erschliessen/

Die Tuol Sleng-Gedenkstätte in Phnom Penh (Kambodscha) befindet sich im ehemaligen Gefängnis S-21 der Roten Khmer und dient der Erinnerung an die dort begangenen Verbrechen während des Genozids in Kambodscha zwischen 1975 und 1979. Foto: Annette Vowinckel, Phnom Penh, 15. September 2017, CC BY-SA 4.0

(8) Was kann, will, muss man zeigen – und was nicht? Christine Bartlitz, Sarah Dellmann und Annette Vowinckel führen im gemeinsam herausgegebenen Themendossier in die für die Arbeit mit visuellen und fotografischen Quellen unabdingbare Auseinandersetzung mit der Bildethik ein. Der einleitende Text gibt einen Überblick über bildethische Fragestellungen und Aushandlungsprozesse im Kontext von Visual History und die im Themendossier vertretenen Felder, die über die Auswahl, Analyse, Kontextualisierung bis hin zu technischen und präsentationsbezogenen Fragen und der Wahrung der Persönlichkeits- und Urheberrechte der abgebildeten Personen und der Fotograf:innen reichen.

Christine Bartlitz, Sarah Dellmann und Annette Vowinckel, Bildethik. Zum Umgang mit Bildern im Internet, in: Visual History, 20. Juli 2020

https://visual-history.de/2020/07/20/bildethik/

Die Redaktion wünscht eine gute Lektüre und viel Sommersonne!