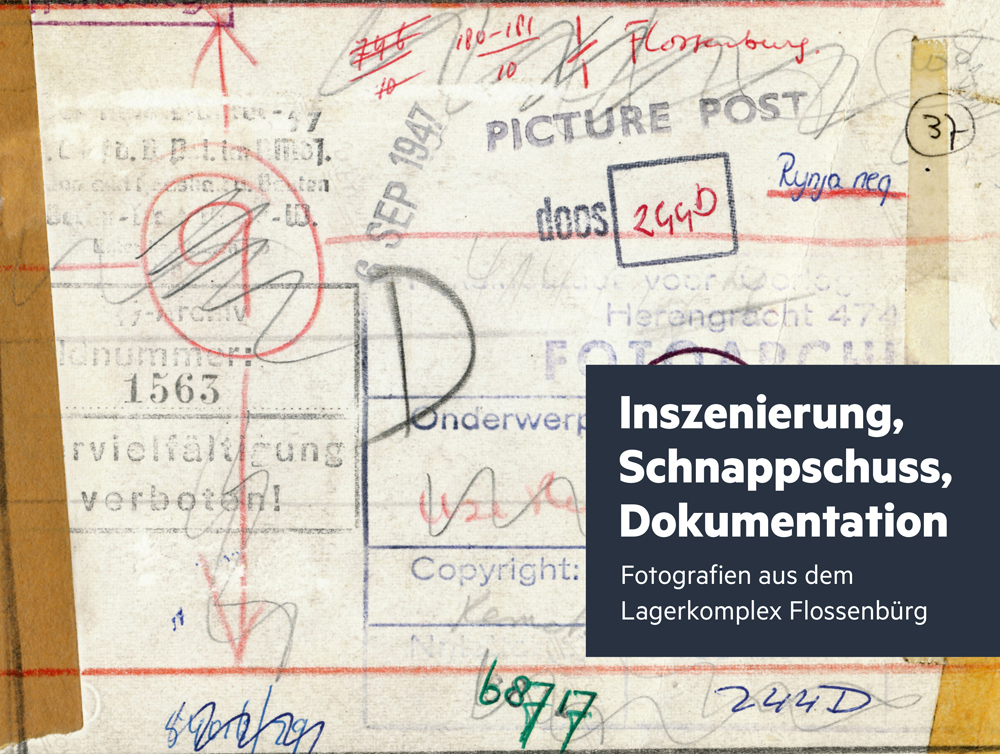

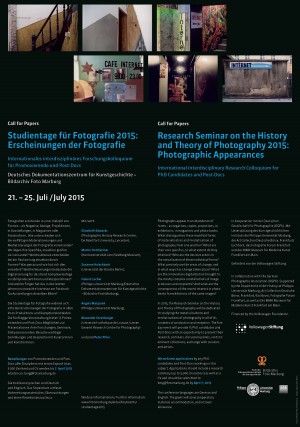

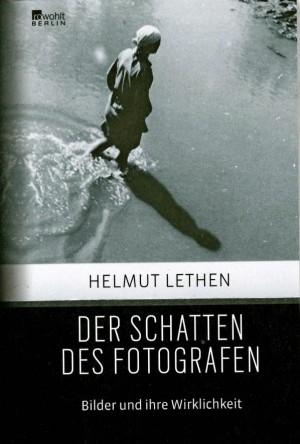

Buchvorstellung: „Inszenierung, Schnappschuss, Dokumentation“

Geschichte der Fotografie im Lagerkomplex Flossenbürg – Topographie des Terrors, Berlin, 10. März 2026, 19 Uhr

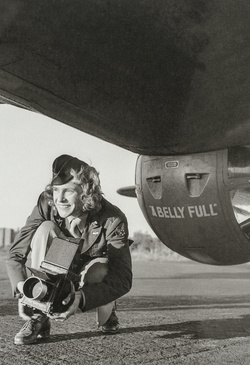

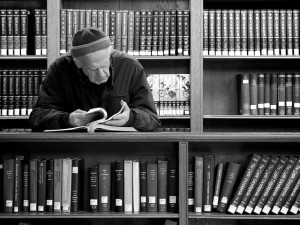

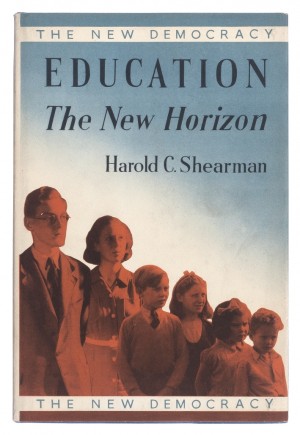

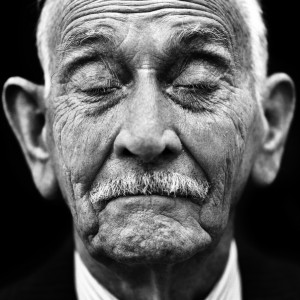

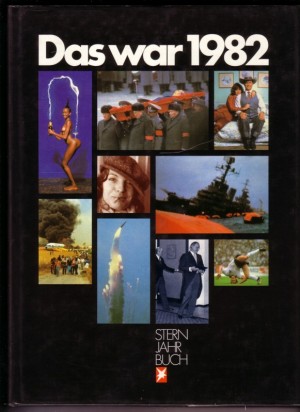

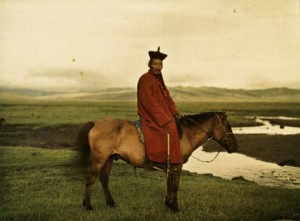

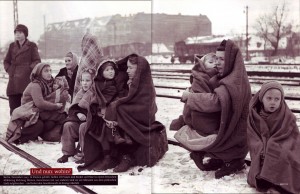

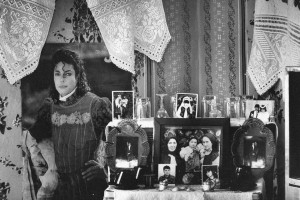

Fotografien waren in den Konzentrationslagern ein zentrales Mittel interner und externer Kommunikation sowie Bestandteil von Organisations- und Verwaltungsabläufen. Anhand von mehr als 300 bislang meist unveröffentlichten Fotos wird erstmals die Geschichte der Fotografie im Lagerkomplex Flossenbürg erzählt.